漫画『ブラック・ジャック』には、主人公のブラック・ジャックが手術代に吊るした鏡を見ながら、自らの体を手術するシーンがあります。

創作上のトンデモ設定のように思えますが、実はセルフ手術をやってのけた医者は本当に存在します。

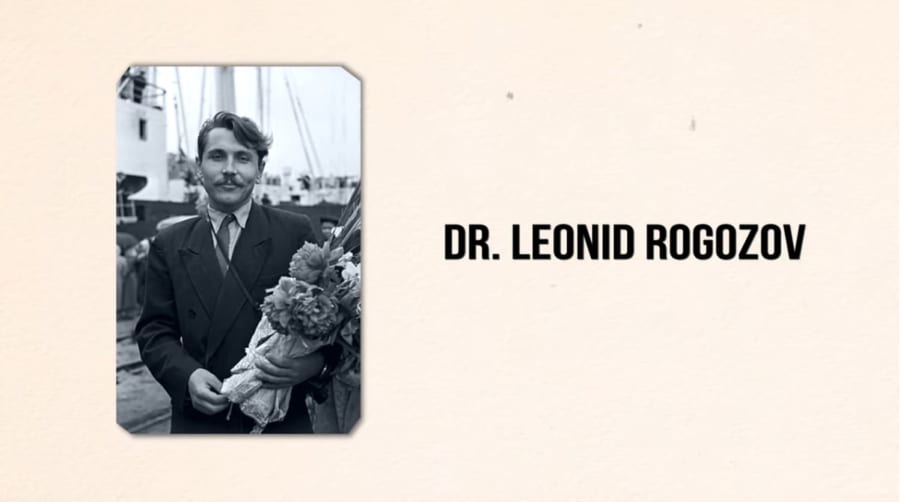

その人物は、旧ソ連の外科医レオニード・ロゴゾフ(Leonid Rogozov、1934〜2000)です。

ロゴゾフは当時27歳だった1961年に、急性虫垂炎(いわゆる盲腸)の切除手術をやってのけたことが記録されています。

しかしなぜ彼は自ら手術しなければならなかったのでしょうか?

目次

- なぜセルフ手術をする羽目になった?

- 2時間におよぶ大手術の行方は…?

なぜセルフ手術をする羽目になった?

1961年1月、若き外科医だったロゴゾフは、旧ソ連の第6次南極観測隊に専門医として参加していました。

延べ12人で編成された観測隊の目的は、南極にソ連用の基地を建設することでした。

その新たな基地は2月半ばに完成し、任務を終えた一行は、厳しい冬を乗り切るために基地に腰を落ち着けました。

ところが4月末になってロゴゾフは体調を崩し、日に日に衰弱して吐き気をもよおし、右腹部に激しい痛みを覚えるようになったのです。

もちろん彼は何百という患者を診断してきた医者なので、すぐに自分が「急性虫垂炎」であると判断しました。

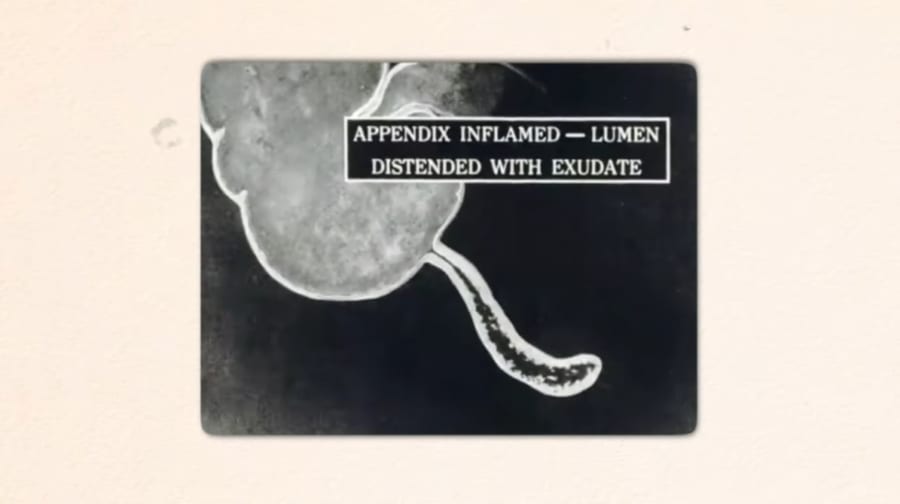

急性虫垂炎は、腸の入り口の先端にぶら下がっている虫垂に炎症を起こすことで発症する病気です。

そのまま放置すると虫垂に膿(うみ)が溜まり、悪化すると穿孔(せんこう、虫垂の破裂)を起こして、膿が腹腔内に放出され、腹膜炎を併発する恐れがあります。

観測隊は基地の中で完全に孤立しており、外部からの援助は望めませんでした。

ソ連から南極までは最低でも船で36日かかり、迎えの船が帰ってくるのもまだ1年先。強い吹雪のため飛行機も飛べません。

そしてチームの中で医学の道に通じているのはロゴゾフただ一人でした。

彼は虫垂が破裂すれば、ほぼ間違いなく死ぬと分かっていました。

残された選択肢は、そのまま死ぬか、自分で手術するかしかなかったのです。

そして、彼は覚悟を決めました。

彼がのちに残した手記には、こう書かれています。

「何もしないで死ぬくらいなら、自分で手術をしよう」

2時間におよぶ大手術の行方は…?

彼の手記には、さらにこう続けられています。

「昨夜は一睡もできなかった。腹部が悪魔のように痛む。

まだ穿孔が迫っている明確な症状はないが、圧迫感のある不吉な感覚が漂っている。

これしかない。唯一残された方法が頭をよぎった。自分で手術するのだ。

ほとんど不可能にも思えるが、腕を組んだまま諦めるわけにはいかない」

そしてロゴゾフは、虫垂の切除手術の綿密な計画を立て始め、同僚たちにも具体的な役割を割り振りました。

彼は2人の助手を指名して、器具を渡したり、ランプを差し向けたり、鏡を持たせる仕事を指示。

また万が一、助手が気絶してしまったときのために、予備の補助を他の同僚に担ってもらいました。

記録では、彼の計画は極めてシステマティックで、自分が意識を失った場合はどうするか、いつどこにアドレナリンを注射すべきか、人工呼吸はどのように行うかまで、こと細かく仲間に指示していたそうです。

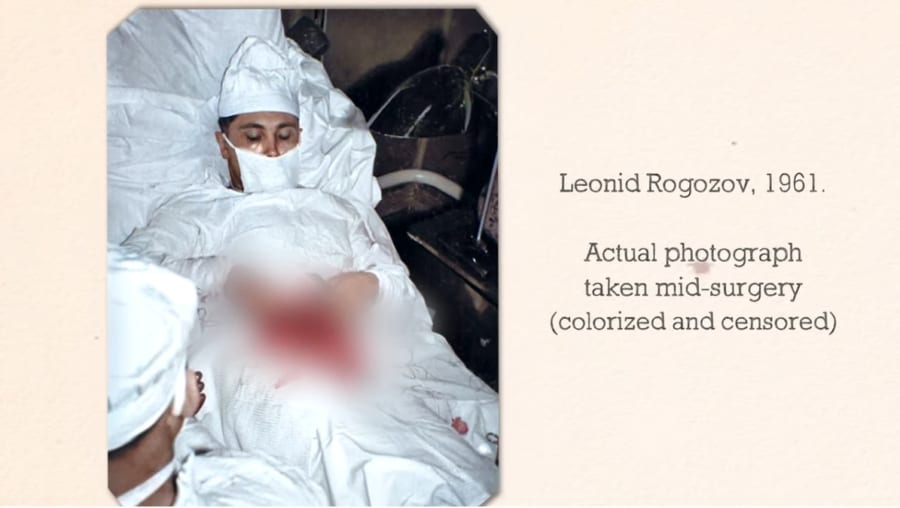

5月1日の午前2時、いよいよセルフ手術が始まりました。

すべての工程を自分で行う必要があるため、当然ながら全身麻酔は不可能であり、頭をできる限りはっきりさせておくため、腹部への局所麻酔も最低限に抑えました。

手記には「ノボカイン(局所麻酔薬)の入った針を手に取り、最初の注射をした後、どういうわけか私の手は自動的に手術モードに切り替わり、それからは何も気にならなくなった」と書いてあります。

麻酔の量を通常より少なくしたため、彼は文字通り、身を裂くような痛みに耐えなければなりませんでした。

また、手鏡を使うつもりでいたのですが、鏡像を見ると混乱してしまうため、結局は鏡なしで、さらに手袋も外して素手で確かめながら手術を進めました。

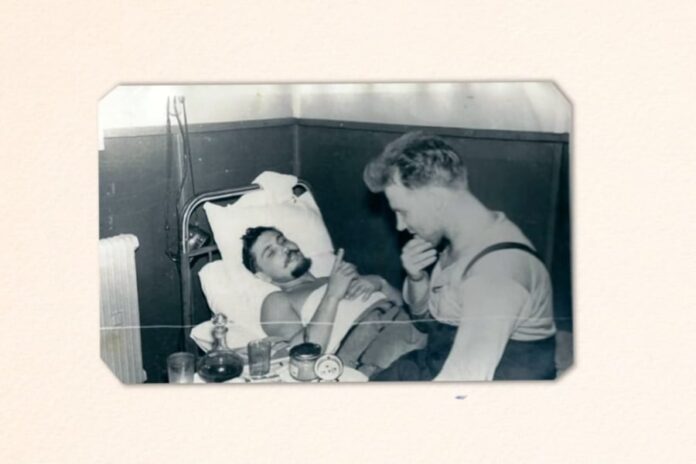

彼は出血や痛みで何度も意識を失いそうになりながら、4〜5分おきに20〜25秒の休憩を挟みつつ手術を続けたという。

そして慎重に自らの腹部を切り進め、最大の難関がやってきました。

彼の手記にはこうあります。

「ついに呪われた腸が姿を現した。虫垂は腫れ上がって、根元に黒いシミができており、あと1日でも放っておけば、おそらく破裂していただろう」

ロゴゾフは遠のく意識の中、自らを奮い立たし、”呪われた虫垂”を切除。

縫合手術も最後の1針まで自分で行い、午前4時、およそ2時間にわたる大手術を見事にやり遂げたのです。

しかし彼は休む間もなく、手術器具の洗い方を助手に指示し、部屋の掃除や消毒をしてから、抗生物質と睡眠薬を飲み、ようやく眠りにつきました。

そして、わずか2週間後には、通常の勤務に復帰したのです。

奇跡の大手術のニュースはソ連にも伝えられ、ロゴゾフは帰国後、国民的英雄として迎えられました。

彼は、ソ連国家のために卓越した労働や技術の功績を達成した民間人に与えられる「労働赤旗勲章」を授与されています。

また、ロゴゾフがセルフ手術を行ったわずか18日前には、同じソ連の宇宙飛行士であるユーリ・ガガーリン(1934〜1968)が、ボストーク1号に乗って人類初の有人宇宙飛行を成功させていました。

奇しくもロゴゾフとガガーリンは同い年(しかも同じ3月生まれで、ロゴゾフは14日、ガガーリンは9日生まれ)であり、2人はソ連の英雄として大々的に国民に宣伝されたのです。

ところが、ロゴゾフは英雄扱いされるのを嫌い、世間の人気者になることも避けました。

帰国した翌日には自分の病院に戻って、普通の医者として一生を過ごしたそうです。

彼の息子であるウラジスラフ・ロゴゾフ(Vladislav Rogozov)氏は、父の人生から学んだことをこう述べています。

「もしあなたが絶望的な状況に陥り、一切の勝算も潰えたと思ったとき、あなたはどうするでしょう?

たとえ、最も過酷な環境の中にあっても、決して諦めてはいけません。

自分を信じ、生きるために戦い抜くのです」

参考文献

The man who cut out his own appendix

https://www.bbc.com/news/magazine-32481442

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。

他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。

趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

海沼 賢: 大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。

Views: 0