ノートパソコン 15.6インチ N5095 ノートPC Office2024搭載 サクサクな動作 最大2.9GHz 4C4T 16gb 512gb SSD ノートパソコン Windows11 高速放熱 静音 デスクトップpc FHD1080P/Webカメラ/高速WiFi5/BT5.0/Type-C/HDMI/テンキー付きBiTECOOL薄型pc 指紋認証 Laptop 日本語キーボード

¥34,880 (2025年5月3日 13:14 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)

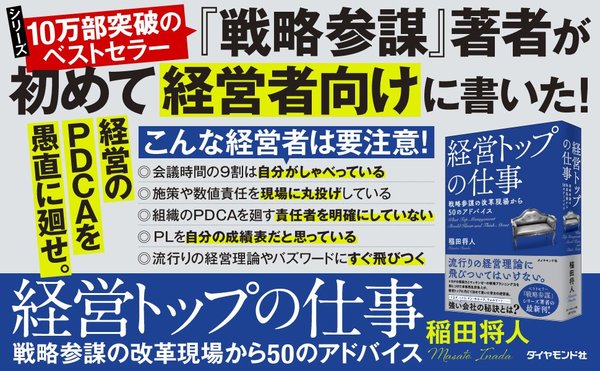

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

甘さのある権力者は、

質の悪い側近を惹きつける

先日、ある企業の創業家から、このような相談事がありました。

何年か前に創業者が息子に社長の座を譲りました。それは、親だけではなく兄弟の期待を担い、創業者を囲んでいた幹部たちからも祝福されての就任でした。創業者は人を見る目のある方でしたので、自身の側近にエゴイストはおかず、事業と会社のことを考えて動くタイプの幹部を揃えており、新社長を支えることのできる人材が揃っていました。会長に就任したあとも、実務にはほとんど口を出さずに社長を見守っていました。

新社長は暴君ではありませんでしたが、いかんせんボンボン育ち。他人から注意をされるのが大嫌い。他社での勤務経験はありましたが、この会社の取引先の一つであり、そこでの実態はお客様扱いだったようです。甘さのある権力者は、質の悪い側近を惹きつけます。

甘言をささやく社内の側近はもちろん、彼の権力基盤を強固なものにして利を得ようとする弁護士や、耳元で彼に有利な資本政策を囁くコンサルタントなどが一人、また一人と登用されていきました。

この社長は彼らのささやきによって、妄想を膨ませはじめました。これらは本来事業を運営させる経営者としての本当の能力ありきで成り立つ話です。しかし、彼は何よりも自身の権力基盤を確実なものにすることを優先させ始め、次第にエゴイズムをむき出しにするようになっていきました。

エゴイズムの下には、必ずエゴイズムが集まります。

欲にかられたものや、企業が価値を創造するうえでは全く役立たない悪知恵レベルのノウハウを提供する連中が集まります。そして社長に対しても苦言を呈する、創業者である父親の代からの腕の良い幹部は遠ざけられ、順番に社外に出され始めました。

百歩譲って事業が堅調に推移していればまだしも、こういうマネジメントでは事業の業績も振るうわけがありません。結局、同社の事業は低迷状態から抜け出すことはありませんでした。

この会社は創業者が頑張り続け、高齢になっても引っ張ってきた会社です。引き継いだ後に息子の不出来が露呈し、確信に変わった時点では創業者ご本人はすでにご高齢であり、もう出張ることができません。一族も困り果てているのですが、社長本人は、上手くいかないことを他人のせいにしたまま自分こそが正義と信じて疑いません。

今のままでは大塚家具のような家督争いの様相を呈して、大戸屋やリクシルのように議決権行使のために株主の委任状を取り合うプロキシーファイト(委任状闘争)にまで発展する可能性もあります。

自分のなしてきたものを、想いを込めて実の息子に継がせる、あるいはそうしたいという願望を抱く創業者は現実に多いのですが、ほとんどの方がこの局面の初体験者であるために、これがなかなかうまくいかないのです。

身近にこうるさく言う人がいないと

「幼稚な大人」が出来上がる

創業者の多くは、起きている時間は仕事のことばかりを考え、どうしても家族や子どもに時間を割けていないものです。家でしっかりと子どもを見て、社会を知る男親として教えるべきことを伝える時間を割くことができていないのです。

社内では「全能の神」のごとく振る舞い組織を動かしますから、家庭でも妻や子どもたちの言い分を聞くよりも前に自分の意見を押し付けがちになり、コミュニケーションは一方通行になります。

いくら偏差値の高い学校に行かせて子どもの地頭を鍛えていても、創業者の子どもともなれば、社内では厳しく接する人も稀です。当然、一般社員と比べると甘さが残り、結果、「ちやほや」されたまま「人は何で動くのか」の実感もなく、要職についてしまうことがあります。

かつて武家の時代には、後継ぎには教育係をつけるなどの工夫がなされ、人治国家である中国でも古代から教育官が存在しました。しかし今は国の相続税もあり、「金持ち三代続かず」の時代になり、事業を承継する責任ある立場のものに、他の「家」からも、そのノウハウや心構えを躾ける役回りのあり方を伝えられる機会がありません。

その結果、事業を有する世の多くの「成功者」は、表現を選ばずに言えば一代で財を成した、いわゆる「成金」状態にある方が圧倒的多数となり、承継にあたり何を、いかに処すべきかについては、皆が初心者状態となってしまいました。

「ポジションが人を育てる」のは、真実です。しかし、身近に「小うるさく」言う者もなく、ただ、わがままに育ってしまうと、無用なプライドだけが高く、上手くいかない時は人のせいにするただの迷惑な「幼稚な大人」が出来上がってしまいます。

かくして、本当の意味でのその重責の自覚のないままに事業を承継し、会社をダメにし、多くの人に迷惑をかける後継ぎが出来上がってしまうことがあります。そうした後継者の中には、失敗をすべて他人に押し付ける術ばかりに長け、大株主である創業者の前で涙するパフォーマンスで情に訴え、平然として社長の座に座り続ける者さえいます。

または、自分が采配を振りにくい状態で自分に社長の座を引き渡した親父のせいにして、むしろ自分は被害者のように振る舞う場合もあります。

親は自分の会社を継がせて、自分の役割としては成功だと思っていても、その会社がその後にうまくいく保証などはないのです。

教育には、行わせながら身を正す「躾」が必要

創業者は事業の発展段階を、それ以外の方は初めて部下を持った時の仕事の「分業」を思い出してください。たとえば、商品の仕入れを誰かに任せる時に、彼がしっかりと仕入れの目利きができ、値入れ交渉もできる能力があることを確認してからやらせたはずです。

そこで「売り切りのタイミングが遅い」と気が付いたならば、「売り切り判断に使う管理表を見せてくれ」と管理帳票の上のロジックを確認し、必要ならば管理表を作りなおし、見方を説明する「躾」をしたはずです。どんなに仕事のできる部下であっても、最初のうちは「今、どうなっている?」と早めに報告をさせたはずです。

もし、何らかの理由で未経験者を、主要事業の稼ぎ頭である商品の仕入れ担当者として使わなければならない時に、「横に座らせておいて仕事を見せておいたからわかるはず。すべて任せる」などという引き継ぎ方は絶対にしなかったはずです。もし、部下にそのような引き継ぎをするマネジャーがいれば叱りつけたはずです。

企業の組織の中で、難易度が最高レベルに高いのが社長業です。そのポジションを、腕を磨いた経験もろくにない人材に「丸投げ」するなど正気の沙汰とは言えません。

「私は会長のポジションにつき、新社長には大所高所からのアドバイスを……」

社長のポジションを譲るにあたり、ほとんどのトップがこう言われます。

しかし、会長と社長のそれぞれが頭の中で描いている事業、組織を育てる方向性が異なっていることがよくあります。一般的には、会長は自分のこれまでの事業の経験から判断します。

一方、新社長はやっていないことでも可能性のあることを実験したいと考えます。そうすると、二つの頭が異なることを言い出す二頭政治状態となり、組織に混乱をきたすことは火を見るよりも明らかです。もし会長の意見ばかりが通っていれば、これは「院政」状態です。

この答えとしては、やはり社長のポジションにつくまでに、他の業務と同様、「社長業」を任せられる腕を、それこそ脳みそに汗をかきながら、磨いてもらうしかないということになります。

社長の最も重要な仕事は、

分業組織の中でカバーできていない非定型課題への対応

事業部制とは事業単位に組織を分け、そのPL責任を負わせて腕を磨かせる制度です。

ソニーが1994年に取り入れたカンパニー制は、さらに進んで、本来はBSも含む財務責任を負わせる制度です。ただし、その後のソニーの凋落からもわかるように、すべての経営理論やノウハウは、組織や制度だけ取り入れれば、うまくいくというものではありません。

これらはただの舞台設定にすぎず、マネジメントにとっては使いこなすべき道具立ての一つにすぎません。その上の職位のものが、この制度の舞台の上で「見える化」された事実に基づいて、責任者のまわすPDCAを確認することが肝の部分になります。

制度やノウハウだけを導入して、高い金をもらって去ってしまうコンサルタントもどうかと思いますが、「制度を取り入れたからもう大丈夫」と、使いこなすイメージを抱かないままに、安易に導入する経営側もどうかと思います。経営に魔法の道具など存在しません。

社長のポジションにあるものの最も重要な仕事の一つは、組織の分業体制の中ではカバーされていない非定型の課題への対応であり、想定外の課題への「最後の砦」として対応することです。

この「最後の砦」としての社長業に必要な能力は、その場その場での知恵と実践による「学習」、きわどい例外事例への対応の経験から積み上がった、頭の中の「ニューラル・ネットワーク」を鍛えることによってしか習得はできません。

誤解のないように述べておきますが、目の前の問題については、すべて自分の頭だけで解決する必要はありません。誰と一緒にその問題に取り組めばいいのかを判断できるのも、この能力の一つです。

事業において実績を出すためのプランニングと実践を通じ、成功体験だけではなく失敗体験から学んでいる経験、つまり修羅場のレベルと数が重要であると言えます。

後継ぎとしての成長を考えた場合に、習得が必要なことを列挙してみると以下になります。

・プロジェクト、事業を成功に導く当事者として手を打ち続ける「執念」がある

・想定通りにはいかないことに悩むことで、頭の中に活きた「ニューラル・ネットワーク」を発達させ、プロジェクトマネジャーとしての能力と「魂」を育んでいるか

・他の企業に行く場合は、取引先の社長の息子扱いのない環境を選び、ただの一社員として過ごし、組織を活かすための本当のダイナミズムを知らしめる

・組織論などのマネジメントの座学などは学ばない。もし勉強したいならば、実体験のあとにする

事業承継に成功する典型的なパターン

息子への承継に成功した事例を見ていくと、ある典型的なパターンがあります。それは、親と大喧嘩して飛び出した息子が親会社の経営の不調を知って戻り、事業を立て直す場合です。

まず息子が社内に入って親に対して、自分の考えをはっきり述べる。多くの場合、親は自分の考えとの違いが受け入れられません。そしてそれが通らなかった時、事業のオーナーである親にそれ以上の口出しをせずに息子は身を引きます。

その後、生活のために一般企業で一社員として働き、普通の社員がどういう視点で仕事をして、良くも悪くも組織にはどのような力が作用するものかを知ります。これはとても大切な学習です。

そして実家の事業の不調を知って、自ら采配を振るために責任のある立場につく。この時は、「しょうがないから自分がやってやる」ではなく、「自分にやらせてください」と親に対してリスペクトを表し、頭を下げることができるようです。

このパターンであれば、正しい思考と姿勢、気概に則った判断が可能な経験を積んでいることになります。次世代への「承継」を考える側は、世の中に数多い「承継」の失敗事例を知り、継ぐ側の立場で考えることが始まりになります。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。

Views: 0