KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Switch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク

¥14,990 (2025年4月28日 13:11 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)

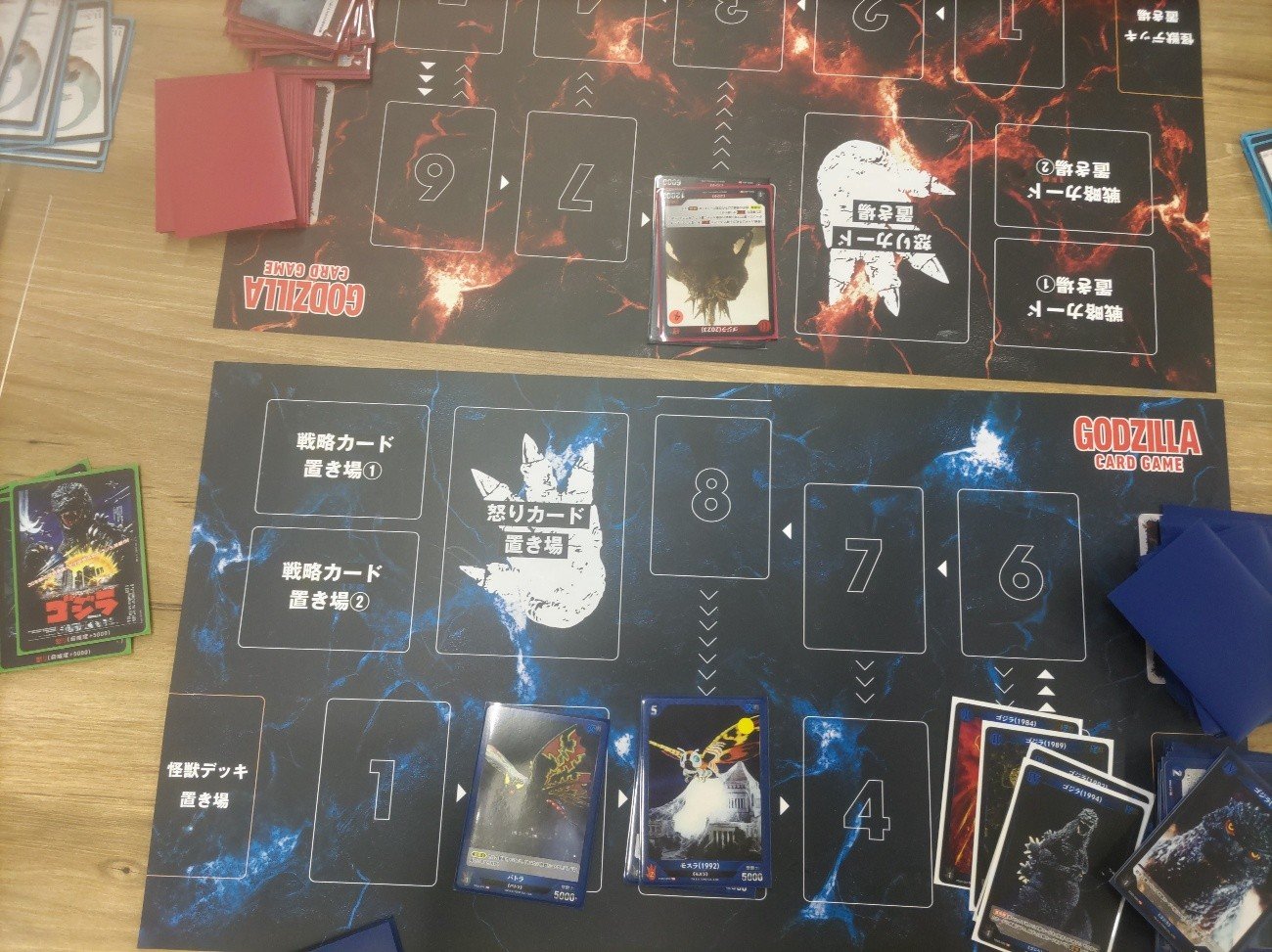

東宝とブシロードは7月5日に、『ゴジラ カードゲーム』の発売を予定している。2種類のスタートデッキ『ゴジラ-1.0』『平成・VSシリーズ』に加えて、1パック7枚入りのブースターパック『ゴジラVSゴジラ』がリリースされる予定だ。

そんな本作のメディア向け体験会が4月に開催され、弊誌も参加する機会に恵まれた。本稿では、体験会で伝わってきた『ゴジラ カードゲーム』の特徴についてお届けする。なお、体験会ではティーチングイベント用にカードの性能が調整されており、実際のカードとは性能が異なることにはご留意いただきたい。

本作は、その名の通り1954年に公開された特撮怪獣映画「ゴジラ」を第1作目とする「ゴジラ」シリーズを題材としたカードゲームだ。主役となるゴジラのカードに加えて、ゴジラと敵対してきたライバル怪獣やそれらに抗う人類の兵器を描いたカードも登場する。

実はこれまでも、「ゴジラ」シリーズとカードゲームは無関係だったわけではない。『バトルスピリッツ』では「ゴジラ」シリーズを題材とした拡張セットが発売されたほか、『マジック:ザ・ギャザリング(Magic: The Gathering)』では「ゴジラ」シリーズとコラボした特別イラストをもつカードも登場した。

これらは「ゴジラ」シリーズファンから熱い歓迎を受けたコラボではあったものの、ゴジラを始めとする怪獣たちはゲームに多数登場するカードのうちの1枚として扱われ、文字通り「手札」の1つでしかなかったことも現実だ。たとえば、ゴジラより戦闘能力が高いカードと殴り合えばゴジラは負けてしまうし、カードを破壊するなどの除去能力をゴジラに使われた場合はルールに従うしかない。コラボ元のゲームの性質上仕方がないこととは言え、ひとりのゴジラファンとしてその扱いには若干の口惜しさを感じていたことも事実だ。

だが、『ゴジラ カードゲーム』では違う。本作で繰り広げられるのは、「絶対的な強者であるゴジラと、その他すべての戦い」だ。プレイヤーの目標は、自身のゴジラを相手エリアに向けて進攻させつつ、相手のゴジラの進攻を妨害すること。そのためにゴジラ以外のカードも活用していくことになるのだが、ゴジラはほかの怪獣や人類の兵器単体では太刀打ちできないほどの戦闘力をもっており、ゴジラを倒せるのはそれらのカードの合計撃退力が相手のゴジラの脅威度以上となったときのみ。加えて、ゴジラは倒されても一時的にその進攻を止めるに留まり、むしろ倒されたことによる「等級」の上昇を経て脅威度自体はさらに上昇するのだ。

ゲームが決着する条件は、最強の形態である等級「Ⅳ」に到達したゴジラをさらにもう一度倒す「撃退勝利」か、ゴジラが対戦相手のエリアに到達する「進攻勝利」のどちらかの条件を達成した場合のみ。その他のルールに関しても、常に中心にいるのはゴジラだ。プレイ前に筆者が抱いていた「ゴジラ怪獣たちの殴り合いをメインとしたカードゲームなのだろう」というような予想を粉々に打ち砕く、まさに“ゴジラの、ゴジラによる、ゴジラのためのカードゲーム”だった。

ゴジラが倒すか、ゴジラに倒されるか。ゴジラは本作のルールそのもの

詳しいルールを確認していこう。まずは、本作に登場する4つのカード種類から。「怪獣カード」は本作の主役となるカードで、本稿においては「ゴジラ」という単語と同義と捉えてもらって問題ない。上記の通り本作の決着条件に深く関わる、本作の主人公と呼べる存在となっている。

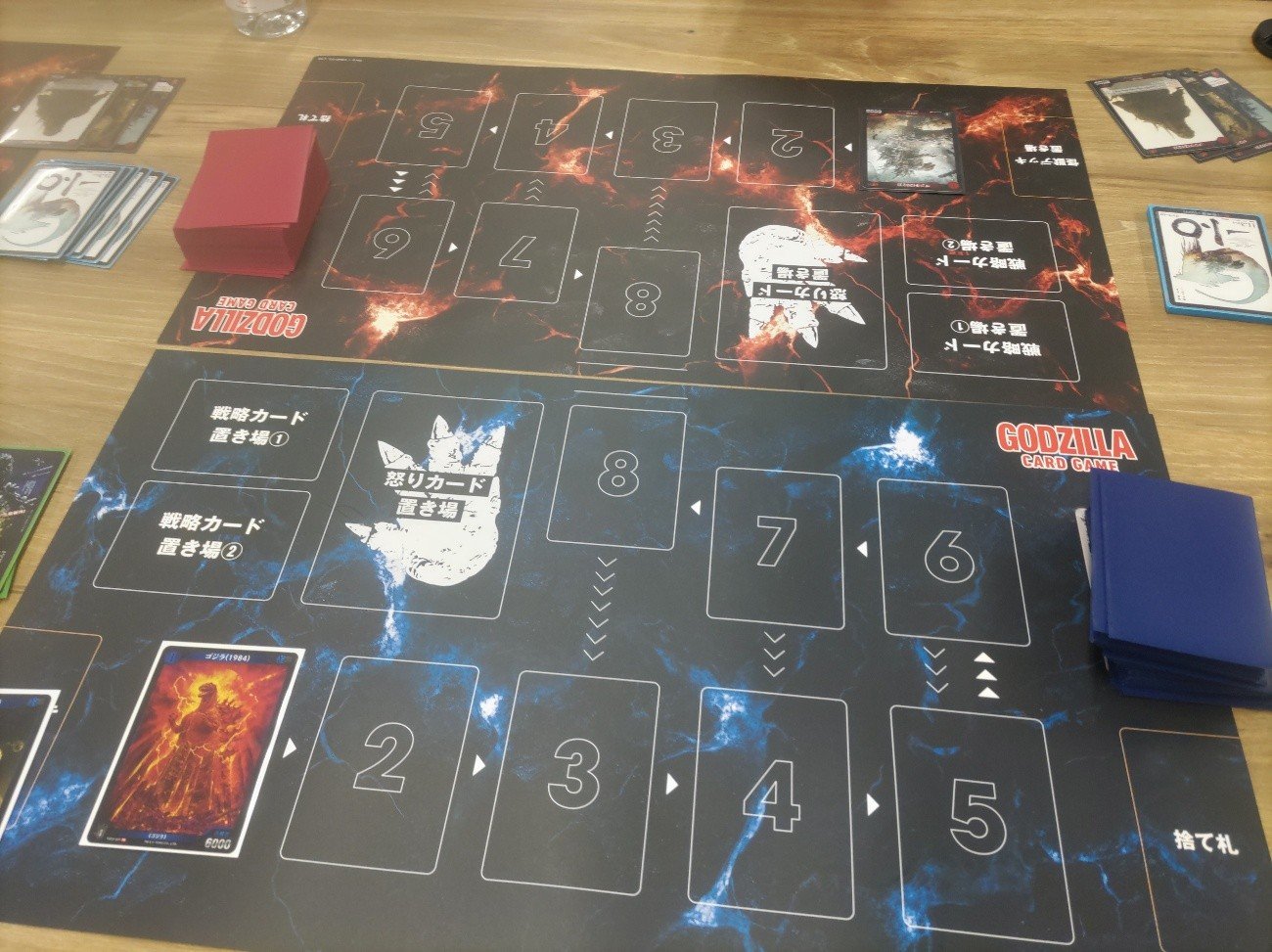

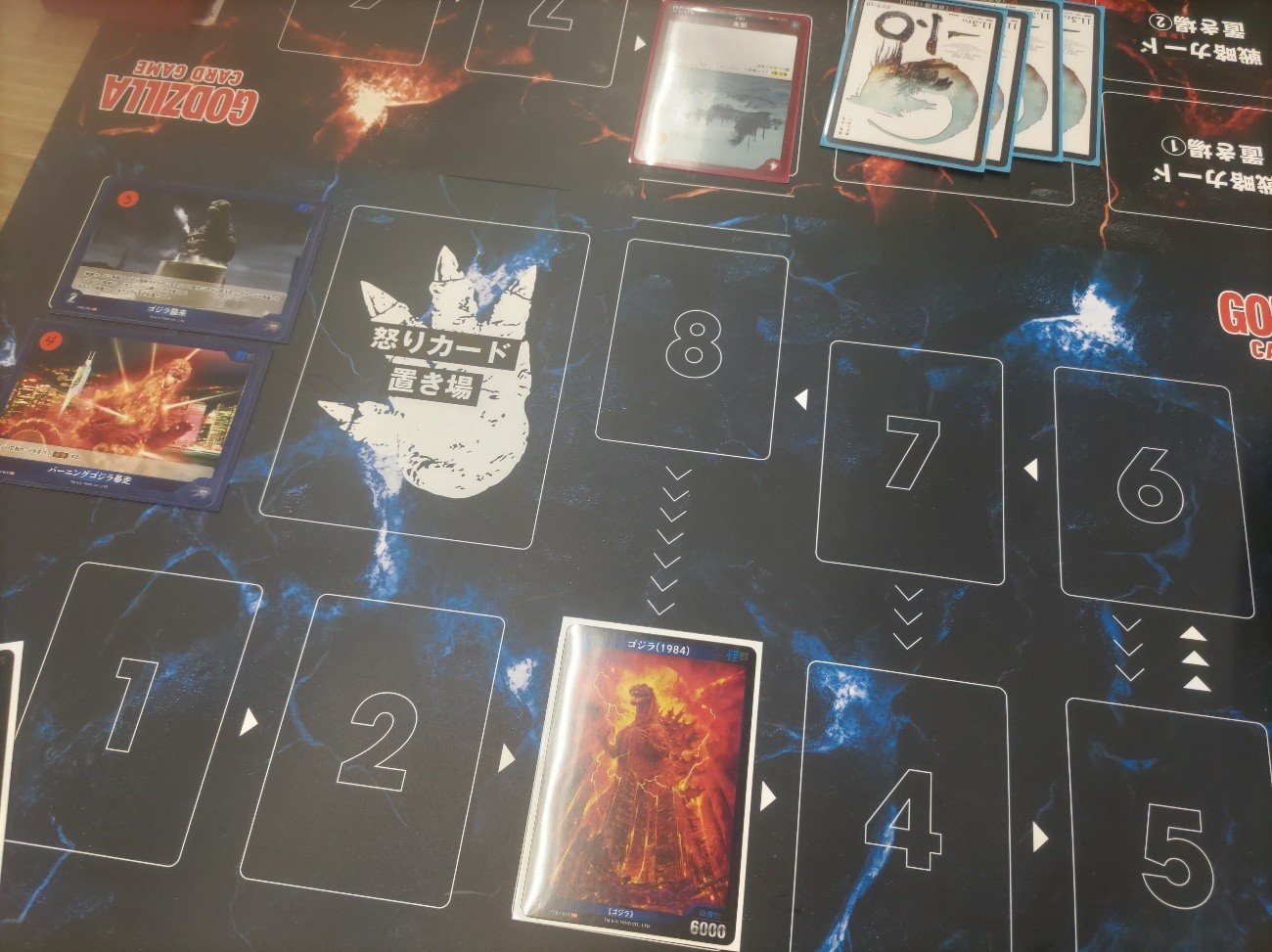

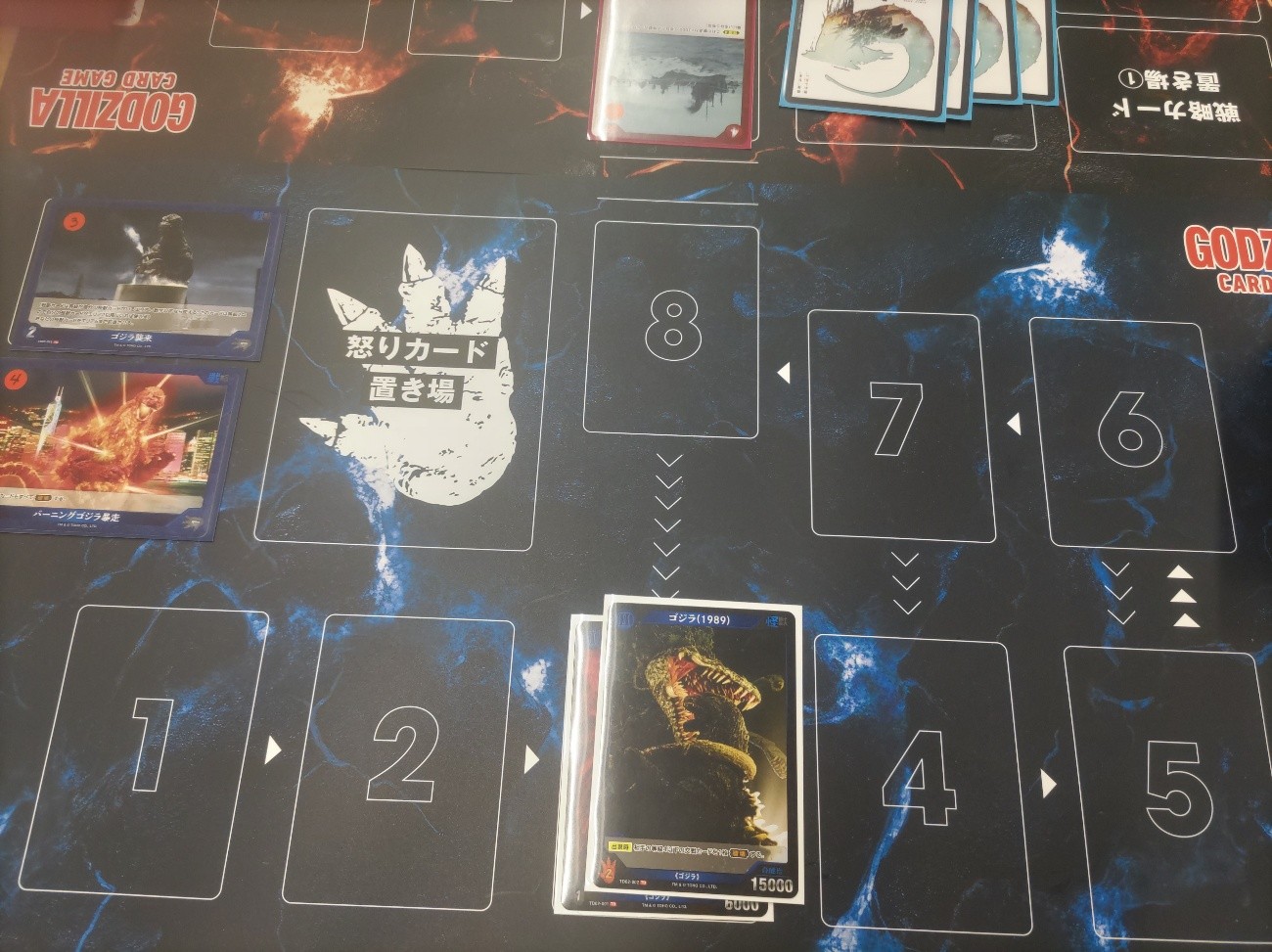

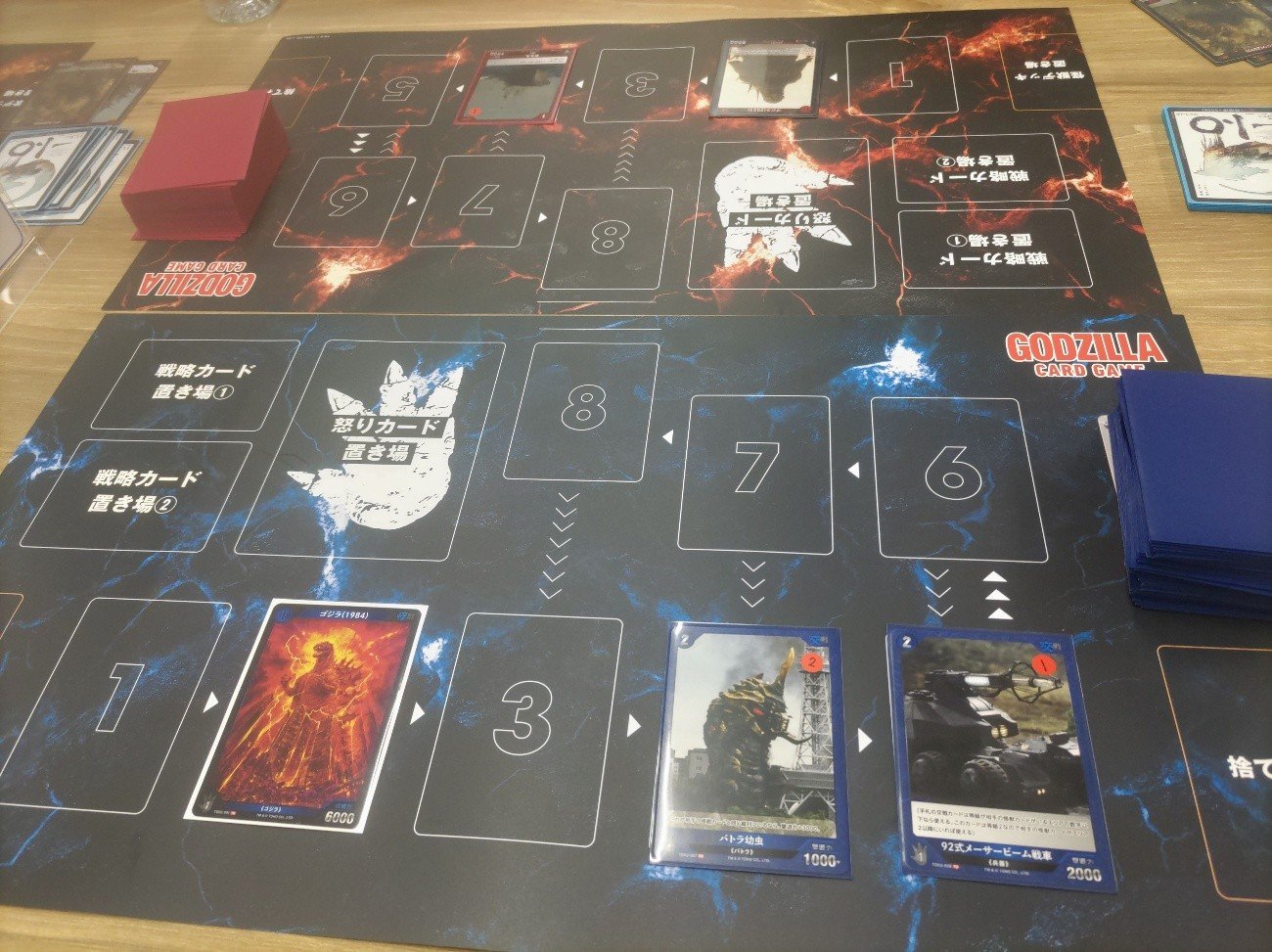

続いて、実際のゲームの流れを見ていこう。今回はティーチングイベントということで、あらかじめ用意されていた赤の『ゴジラ-1.0』デッキと青の『平成・VSシリーズ』の2種類を使用して対戦する。じゃんけんなどで先攻後攻を決めた後、お互いのプレイヤーはあらかじめ用意してある「怪獣デッキ」から等級「Ⅰ」の怪獣カードをスタート地点であるエリア1に置き、山札から5枚のカードをドローしてゲームがスタートする。

本作は、スタートフェイズ、メインフェイズ、撃退フェイズ、エンドフェイズの4つのフェイズに沿って進行する。スタートフェイズが始まると、まずは相手の怪獣カードの等級分ドローができる。相手の怪獣カードが脅威を増しているほど、こちらも多くのカードをドローできるというわけだ。また、前のターンに使用した戦略カードと怒りカードがあれば、その効果はここで取り除かれる。

メインフェイズは、文字通り本作のゲームプレイのメインとなるフェイズだ。交戦カードや戦略カードが使用できるほか、自分の怪獣カードに同じ等級の怪獣カードを重ねて効果を発動させることもできる。また、手札の怪獣カードを捨てることで自分の怪獣カードの脅威度を5000上昇させられる「怒りカード」を獲得できるほか、同じく手札を捨てることで怪獣カードを進攻させることもできる。進攻できるエリアの数はカードによって異なっており、ティーチング用デッキでは多くのカードは1つ分、一部のカードは2つ分のエリアを進攻できた。ちなみに、怪獣カードを捨てることによる怒りカードの獲得に回数制限はないが、手札を捨てることによる進攻は1ターンに一度のみだ。

続く撃退フェイズは、相手の怪獣カードを撃退できるチャンスだ。自軍の交戦カードの撃退力を合計し、相手の怪獣カードの脅威度以上になっていれば見事撃退成功となる。撃退された怪獣カードがエリア6、7、8にいた場合、プレイマットで示されたルートに従って後退しなければならない。だが、撃退されたことによって怪獣カードは凶暴化し等級が1つ上昇、脅威度は増してしまう。生半可にちょっかいを出してゴジラを怒らせる……などという「ゴジラ」シリーズさながらの展開も考えられるため、注意が必要だ。

最終フェイズとなるエンドフェイズでは、怪獣カードが1エリア分進攻する。一歩勝利に近づくわけだが、この進攻には勝利条件に関わる重要なルールがひとつ存在する。それは、怪獣カードがエリア8にいる場合はエンドフェイズによる進攻はできず、「進攻勝利」の条件を満たすことはできないということだ。つまり、「進攻勝利」はもう1つの進攻手段である手札を捨てることによる進攻でのみ達成できるということになる。先述の通り手札を捨てることによる進攻は2エリア分移動することもあるため、相手のメインフェイズ中にエリア7から一気に「進攻勝利」される、というパターンもあり得る。ゲーム後半では常に気を配った方がよい要素だろう。その後、そのターンのプレイヤーの手札が5枚になるようにカードをドローしてターンエンド、相手プレイヤーのターンとなる。

先述の通り「進攻勝利」以外の勝利条件としては、等級「Ⅳ」に到達し最強の形態となった怪獣カードにトドメを刺すことで迎えられる「撃退勝利」が存在する。相手の妨害をスピードで上回り相手エリアへの侵入を果たす「進攻勝利」に比べると、「撃退勝利」はお互いの総力戦の果てに向かえる結末という印象を受けた。本作の攻略が深まってくれば、どちらかの勝利に特化したようなデッキも生まれてくるのかもしれない。

総力戦を演出する等級システムと豊富なドロー

交戦カードと戦略カードはいつでも使い放題というわけではなく、一般的なカードゲームにおけるコストやマナに相当する「等級」が設定されている。自分の怪獣カードがその等級の数字以上のエリアにいる場合に、使用が可能となる仕組みだ。たとえば、戦略カードである「放射熱線」の等級は1なので、このカードを使えるのは自分の怪獣カードがエリア1以上に進攻している時のみということになる。同様に、等級2のカードであれば怪獣カードがエリア2以上に、等級6のカードであれば怪獣カードがエリア6以上に進攻していることが使用のための条件となる。

逆に言えば、自分の怪獣カードがいるエリアの数字以下の等級のカードであれば1ターン中に何度でも使用でき(戦略カードは1ターンに2枚までの制限あり)、いわゆるマナ切れの心配はない。さらに、本作にはドローの機会が多く用意されていることも加わり、ゴジラの進攻が勢いを増す中盤以降では高い等級のカードが飛び交うド派手なゲームが展開されることになる。序盤は忍び寄るゴジラの恐怖がゆっくりと演出され、中盤以降は本格的に姿を現したゴジラとの戦いが激化していくというゲームの流れは、「ゴジラ」シリーズの展開を見事に再現しゲームに落とし込んでいると言える。

個人的に気に入ったのは、ゴジラの進攻や後退に味方の交戦カードが巻き込まれた場合、その交戦カードはゴジラに踏みつぶされて破壊されてしまうという要素だ。本作におけるゴジラの絶対的な優位を演出するとともに、交戦カードの配置エリアにも気を配らなければならないボードゲーム的な楽しさを提供してくれる、細かいながらも秀逸なルールだ。

本作はゴジラをゲームの主役に据えることで、カードゲームにつきものの手札事故を抑制することにも成功している。怪獣カードであるゴジラはゲーム開始時にエリア1に自動的に配置されるので、初手の内容に関わりなくゲームを進めることができるためだ。また、仮に初手が等級の高いカードばかりだったとしても、先述の手札を捨てておこなえるアクションのおかげで序盤から試合に影響を及ぼすことが可能となっている。

個性豊かなカードを集めて、自分好みのデッキが組める

続いて、デッキの構築ルールについても見ていこう。ゲームに使用するのは、等級「Ⅰ」~「Ⅳ」までの怪獣カード4枚からなる怪獣デッキと50枚のメインデッキ、それに加えて怒りカードとプレイマットだ。怒りカードは枚数によってゴジラの強化段階を表すものなので、裏向きにしたほかのカードやコイン、ダイスなどで代用しても構わない。

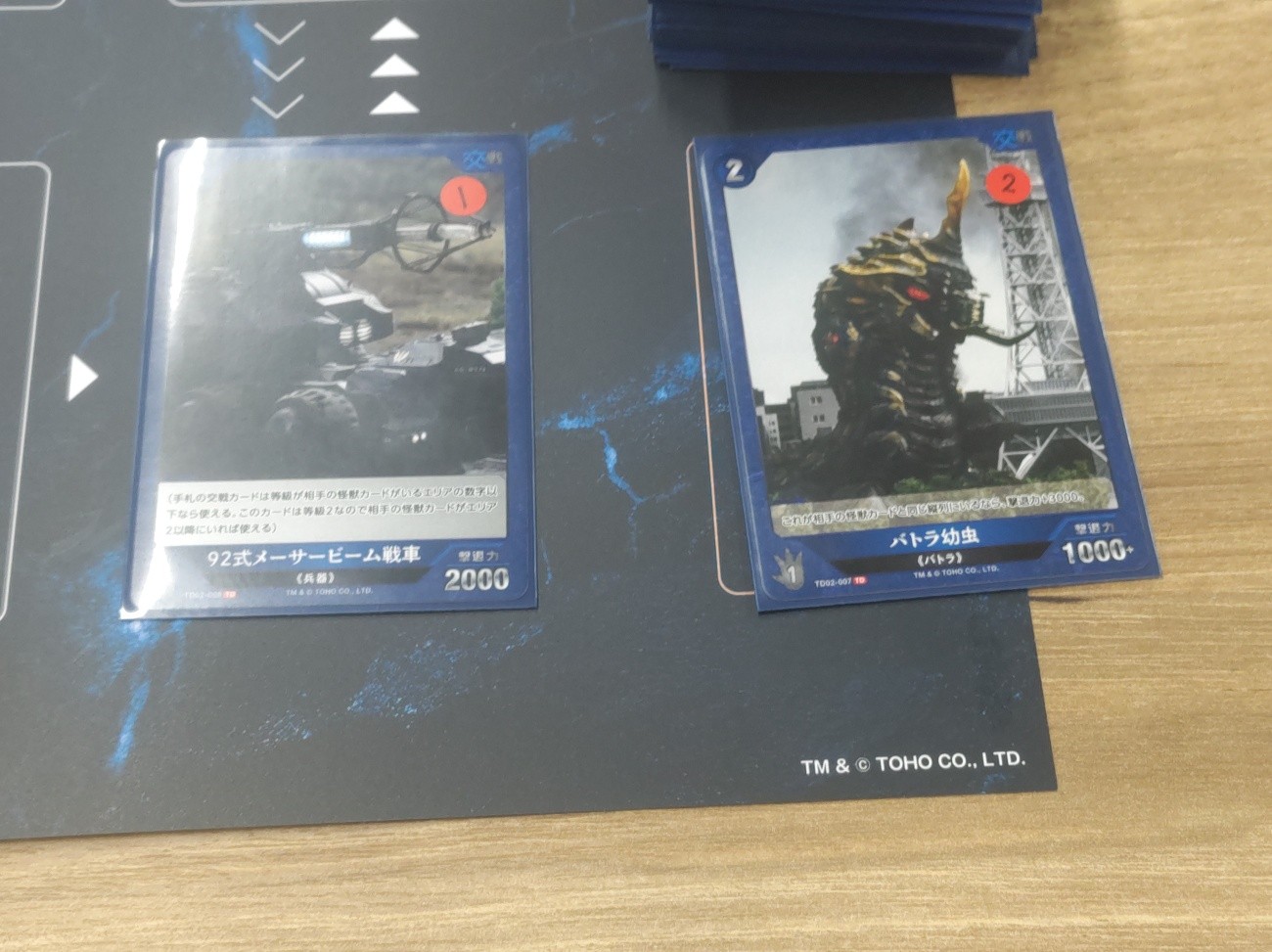

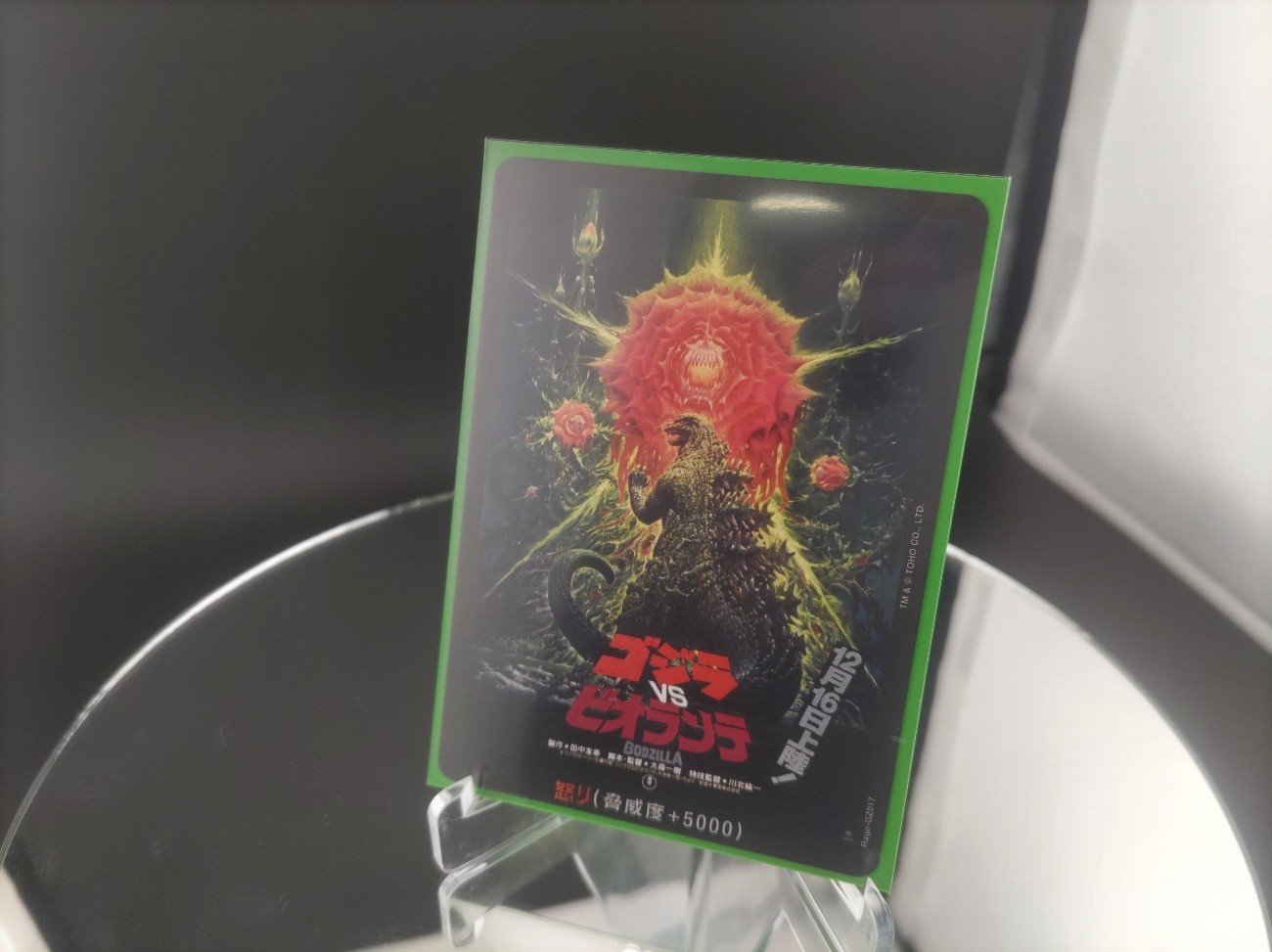

今回使用した2種類のティーチングデッキはそれぞれ、赤の『ゴジラ-1.0』デッキと青の『平成・VSシリーズ』だ。『ゴジラ-1.0』デッキには海神作戦で使用された船や劇中に登場した銀座の街などが交戦カードとして構築されていたほか、戦略カードとして海神作戦そのものも含まれていた。対戦相手の手札を強制的に2枚にしてしまう効果をもった、等級8にふさわしい強力なカードだ。一方の『平成・VSシリーズ』では、モスラやバトラといったゴジラのライバル怪獣が登場。1ターン無事に過ごせばデッキからモスラを直接出現させられる「モスラ幼虫」や、相手の怪獣カードと同じ縦列にいる場合撃退力が上昇する「バトラ幼虫」など、原作のイメージとマッチしたバリエーショ豊かな個性が加えられていた。

これらのデッキと同様に、カードにも色の概念が存在する。それぞれ赤のカードは赤のデッキ、青のカードは青のデッキでのみ使用が可能だ。今回のティーチングデッキを例にとると、『ゴジラ-1.0』は赤のカードのみで、『平成・VSシリーズ』は青のカードのみで構成されていた。例外として、「放射熱線」のように白色のカードはどちらのデッキにも入れることができる。このルールの範囲内ならば、メインデッキはもちろん試合の主役となる怪獣デッキもカスタマイズ可能。同じ等級でも効果が異なる怪獣カードがいくつか存在するため、自分好みのゴジラ軍団を組み立てることが可能だ。

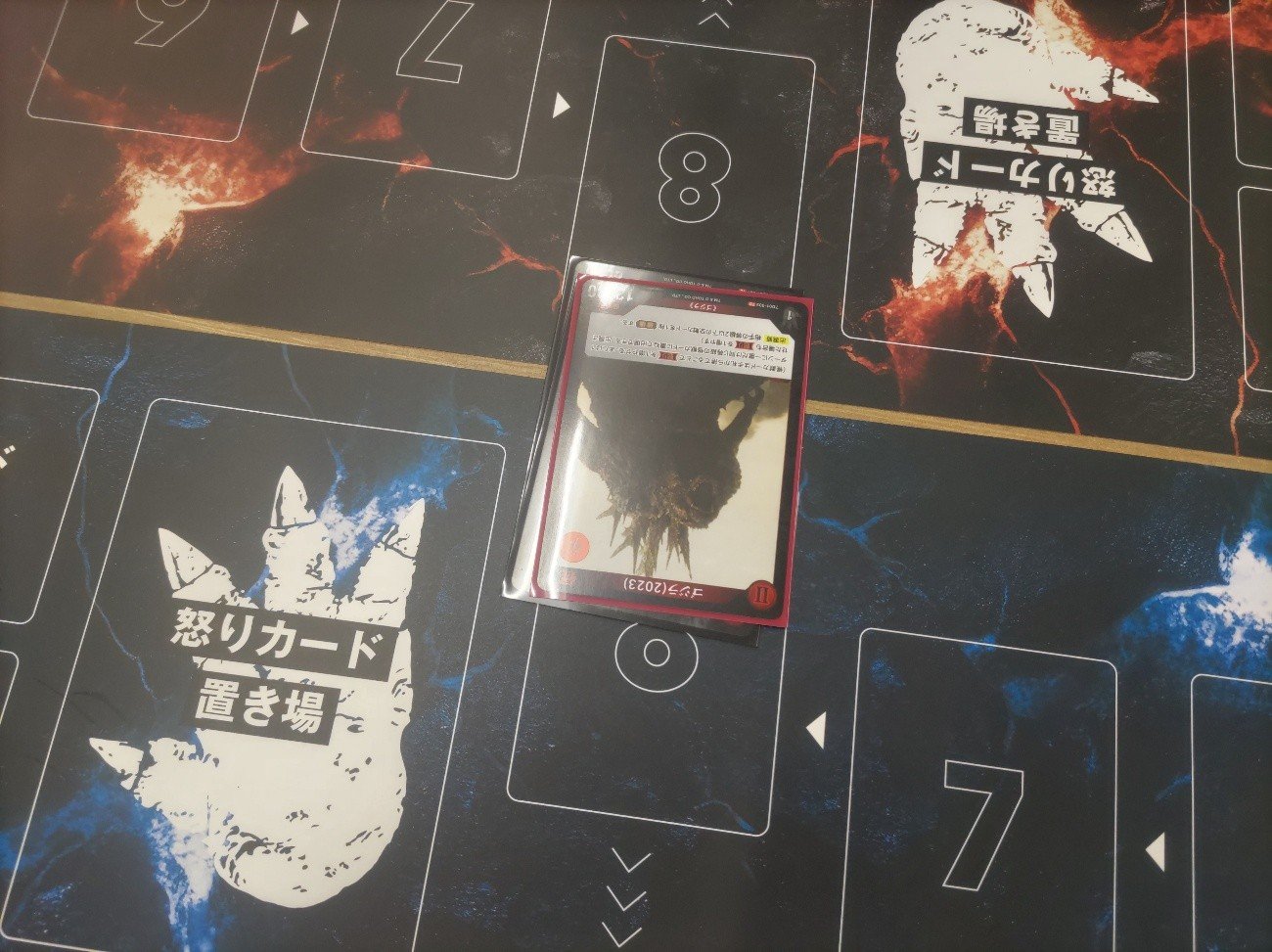

ゴジラの世界を切り抜いた、美しいカードアート

「ゴジラ」IPが有する力強くも美麗なアートが楽しめることも、見逃せない本作の魅力の1つだ。映画の名シーンから切り抜かれた美しいイラストをもつカードたちは、コレクションアイテムとしての価値も高いだろう。中でも異彩を放っていたのは、「怒りカード」のイラストだ。ティーチング用の『平成・VSシリーズ』デッキの怒りカードのイラストには「VS」シリーズの歴代映画ポスターが採用されており、システム的な立ち位置のカードにも関わらず強い存在感を放っていた。

ゴジラのカードゲーム化として理想的

ゴジラの出現でゲームが始まり、ゴジラの進攻とともにゲームが展開し、ゴジラとともにゲームが終わる。本作では「ゴジラが主役、残りはすべて脇役」という姿勢が徹頭徹尾貫かれており、まさにゴジラファンが求めていたカードゲームだと感じた。また、見ているだけでもわかりやすいボードゲームに近いゲーム性に加えて、「ゴジラ」シリーズという有名IPを使用していることもあり、家族間や友人間でのコミュニケーションツールとしても優れているだろう。

また、自由度の高い「ゴジラ」シリーズのIPということもあり、今後の商品展開にも期待がかかる。メディア先行体験会でおこなわれた質疑応答によれば、今後の反響次第で更なる怪獣のカード化や、3色目のデッキの追加も検討されているとのことだ。

『ゴジラ カードゲーム』は、7月5日にブシロードより発売予定だ。スタートデッキ『ゴジラ-1.0』『平成・VSシリーズ』はそれぞれ1980円、ブースターパック『ゴジラVSゴジラ』は1パック(7枚入り)が440円、1ボックス(12パック入り)が5280円、1カートン(18ボックス入り)が95040円(価格はすべて税込み)での発売が予定されている。