Z世代の若者たちは、消費行動においても、決済手段においても、上の世代とは異なるユニークな特徴を持つ。彼らは何にお金を使い、何を重視するのか。

α・Z世代に特化したリサーチプラットフォームを運営するReBear合同会社と、推し活領域専門のマーケティング企画会社である株式会社Oshicocoが実施した合同調査は、そんなZ世代のリアルな姿を浮き彫りにする。

調査結果から見えてきたのは、「モノ消費」から「コト消費」への大きなシフト、そして「推し活」という強力な消費エンジンだ。

キャッシュレスが日常、現金は「最後の砦」

Z世代のリアルな決済事情

今回の調査は、18歳から29歳の日本在住男女111人へのアンケートと、20代男女4名へのインタビューで構成。

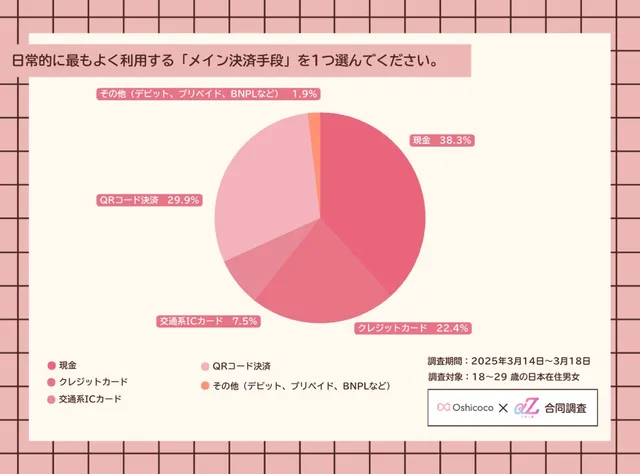

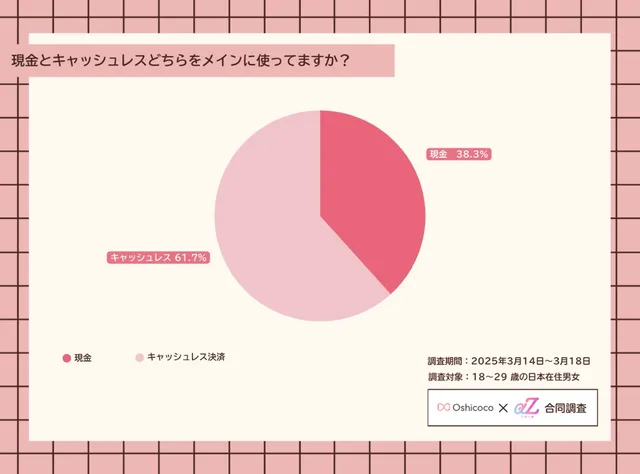

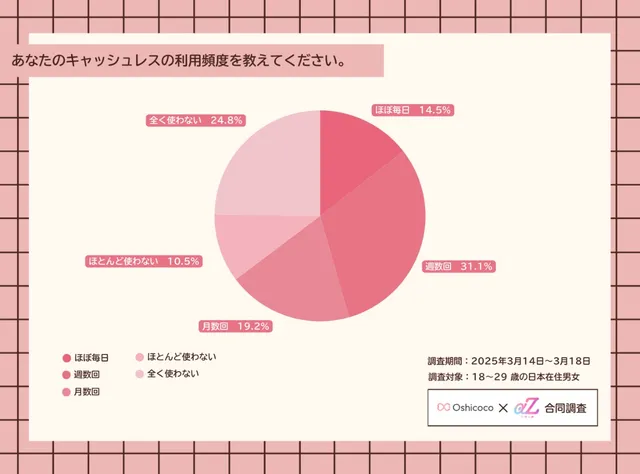

まず明らかになったのは、Z世代におけるキャッシュレス決済の浸透ぶりである。

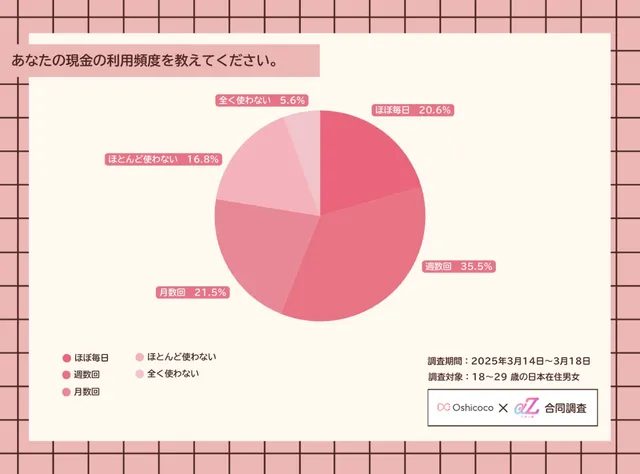

彼らのメインの決済手段は現金よりもキャッシュレス決済の割合が高く、日常的に現金を使用していると答えた人でも、その頻度は「週に数回」が35.5%と最も多かった。「ほぼ毎日現金を利用する」層は20.6%に留まり、約8割が何らかのキャッシュレス決済を併用している実態がうかがえる。

© 株式会社Oshicoco

© 株式会社Oshicoco

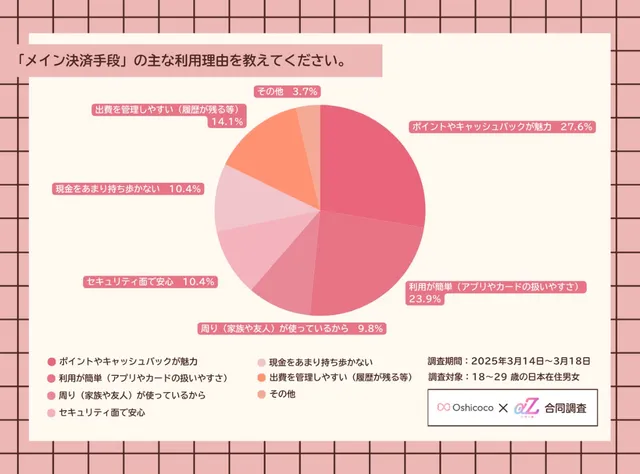

キャッシュレス決済を選ぶ理由のトップは約3分の1を占めた「ポイントやキャッシュバックが魅力」という回答で、僅差で「利用が簡単(アプリやカードの扱いやすさ)」が続いた。経済的なメリットと利便性が、彼らの選択を後押ししているようだ。

© 株式会社Oshicoco

© 株式会社Oshicoco

一方、現金の利用が完全になくなったわけではない。

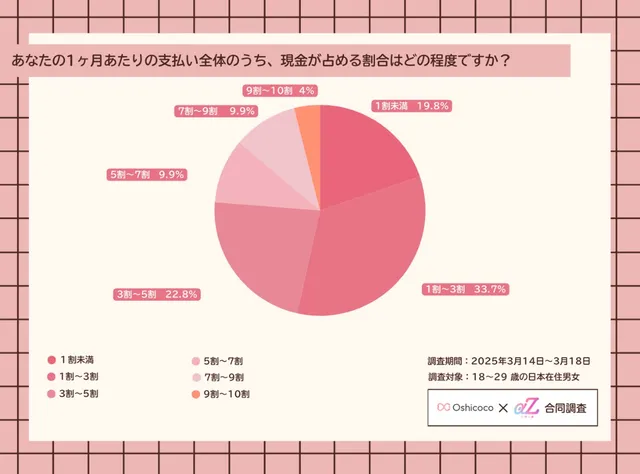

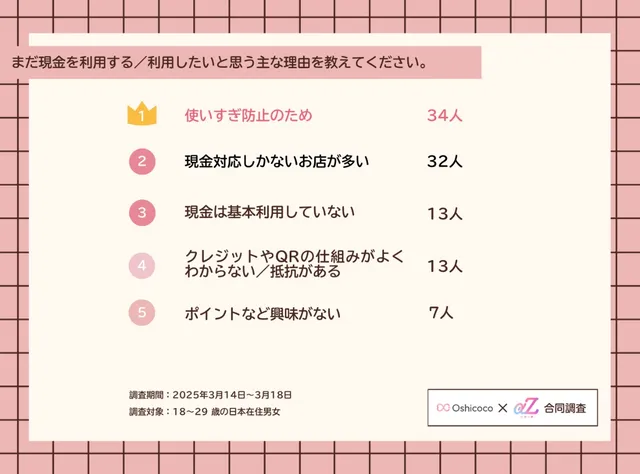

現金が支出に占める割合は、回答者の半数以上(53.5%)が「30%未満」と答えているものの、現金を使う理由としては「使いすぎ防止」や「現金しか対応していない店が多い」といった声が挙がった。

つまり、キャッシュレス対応店舗では積極的にキャッシュレス決済を利用しつつも、自己管理や店舗側の事情で現金の出番も残っているという状況だ。

© 株式会社Oshicoco

© 株式会社Oshicoco

© 株式会社Oshicoco

インタビューではさらに興味深い実態も見えてくる。参加者の共通意見として「友達同士の割り勘」にPayPayなどのQRコード決済を利用していると回答。

その場での煩わしい現金のやり取りを避けられる手軽さが魅力のようだ。27歳男性のHさんは「現金を下ろした最後の記憶がない」ほどキャッシュレスに移行しており、21歳女性のYさんは「普段使うカバンが小さいので現金(財布)を持ち歩きたくない」と、ファッションを意識した理由を語った。この小さな財布やカバンで出かけるスタイルは、キャッシュレス化をさらに加速させる一因と言えるかもしれない。

高額消費の主役は“体験”

「推し活」は新たなコト消費の柱へ

Z世代は何に大きなお金を使っているのだろうか。

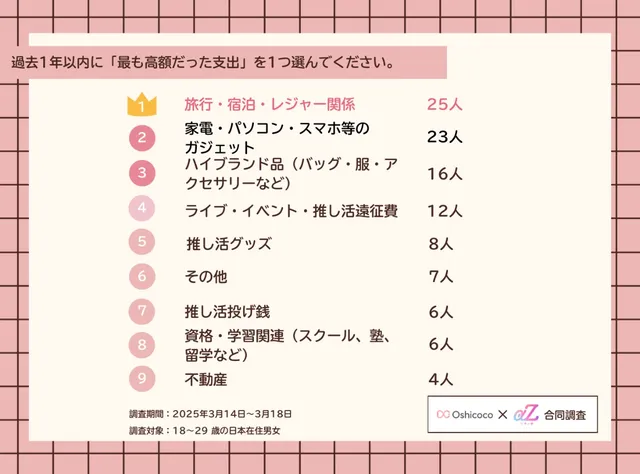

過去1年以内の「最も高額だった支出」を尋ねたところ、トップは「旅行・宿泊・レジャー関係」、僅差で「家電・パソコン・スマホ等のガジェット」が続いた。

注目すべきは、これらに続く項目だ。「ハイブランド品(バッグ・服・アクセサリーなど)」と「ライブ・イベント・推し活遠征費」がほぼ同列で3位、4位に並び、その次に「推し活グッズ」が位置する。

一方、かつて高額消費の代表格であった「不動産」や「車・バイク」は下位に。

この結果は、Z世代の価値観が、物質的な所有(モノ消費)から、経験や体験を通じた自己の充実(コト消費)へと大きくシフトしていることを明確に示している。

© 株式会社Oshicoco

インタビューに参加した25歳男性のTさんは、社会人になってからコト消費への意識が変わったと語る。

「モノ消費はその買った瞬間の幸福度は高いけど、そこ止まり。それなら自分に投資した方が良いのではと思って、体験によりお金をかけるようになった」。実際にTさんと27歳男性Hさんの過去1年以内の高額消費は「旅行」だった。Hさんはさらに「誰もやったこともない体験、海外の人や一部の人しかまだやったことない体験、そんなことをしたい」と、より希少で特別な体験への意欲を見せた。

© 株式会社Oshicoco

そして、このコト消費の潮流において、ひときわ大きな存在感を放つのが「推し活」である。

好きなアイドルやキャラクター、作品などを応援する活動全般を指す「推し活」は、Z世代にとって重要なコト消費の一つとなっている。Oshicocoの過去調査では、「推し活」の月間平均消費額が4万円にのぼるという結果も出ている(出典: Oshicoco「1年間で平均4万円!株式会社Oshicocoが『推しグッズの消費行動に関する最新調査』を発表」)。

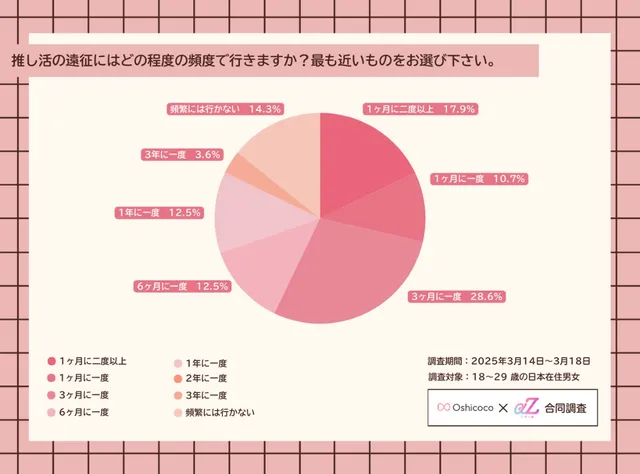

今回の調査でも、推し活層の約6割が1ヶ月から3ヶ月に1回以上「推し活遠征」をしていると回答。

インタビューに参加した21歳女性Yさんと26歳女性Nさんは、多い時で月に15万円以上を推し活に費やし、過去1年間の最高額消費もそれぞれ国内遠征、海外遠征だったという。特にコロナ禍で行動が制限されていた反動からか、推し活遠征への熱意は高まっており、全国各地、さらには海外へも足を運ぶ。

SNSでは「遠征vlog(ビデオブログ)」と呼ばれる動画も人気で、旅行と推し活を組み合わせることで、体験消費をさらに加速させている様子がうかがえる。中には、遠征のためにクレジットカードでマイルを貯めるなど、推し活のための「ポイ活(ポイント活動)」に励む人もいるという。

情報はSNS、鍵は「共感」と「信頼」

マス広告からトライブマーケティングへ

Z世代が購買行動の際に情報収集を行うのは、主にXやInstagram、TikTokといったSNSだ。

トレンドの移り変わりが早く、リアルタイムで情報が得られ、アルゴリズムによって自分好みの情報が届きやすい点が影響していると考えられる。特に「ファッション・コスメ」や「旅行・おでかけ系」といったジャンルでは、インフルエンサーやメディアの投稿を参考にしている傾向が強い。

これは、画一的な情報を大量に発信するマスマーケティングよりも、特定の趣味嗜好や価値観を共有する集団(トライブ)に響く「トライブマーケティング」の重要性が高まっていることを示唆する。

特に推し活層は、このトライブマーケティングにおける非常に重要なターゲットだ。推しに関連するものであれば高い熱量で消費行動を起こす傾向がある。例えば、推しが使っているコスメや服、持っているキャラクターグッズなどを「全て同じものを使いたい」と考えるファンも少なくない。

しかし、だからといって企業が推しやインフルエンサーを起用すれば何でも売れるというわけではない。

重要なのは「企業側の消費者への姿勢」だと調査は指摘する。推しを起用した背景や想いを丁寧に発信したり、SNSで誠実なプロモーションを行ったりすることで、企業への信頼や愛着が育まれる。

インフルエンサーマーケティングにおいても同様で、フォロワーや消費者への真摯な姿勢と正しい情報発信の積み重ねが、最終的な購買行動に繋がるのだ。

© 株式会社Oshicoco

© 株式会社Oshicoco

今回のReBearとOshicocoの合同調査は、Z世代の消費行動と決済手段のリアルな姿を明らかにした。

彼らはポイントや利便性を重視してキャッシュレス決済を使いこなし、物質的な豊かさよりも体験を通じた自己成長や充実感を求める。そして「推し」への情熱は、時に大きな消費行動へと結びつく。

企業がこの世代にアプローチするには、彼らのインサイトを深く理解し、共感を呼ぶコミュニケーションと、心を満たす「コト」の提供が不可欠となるだろう。

Top image: © 株式会社Oshicoco

Views: 0