🔸 ざっくり内容:

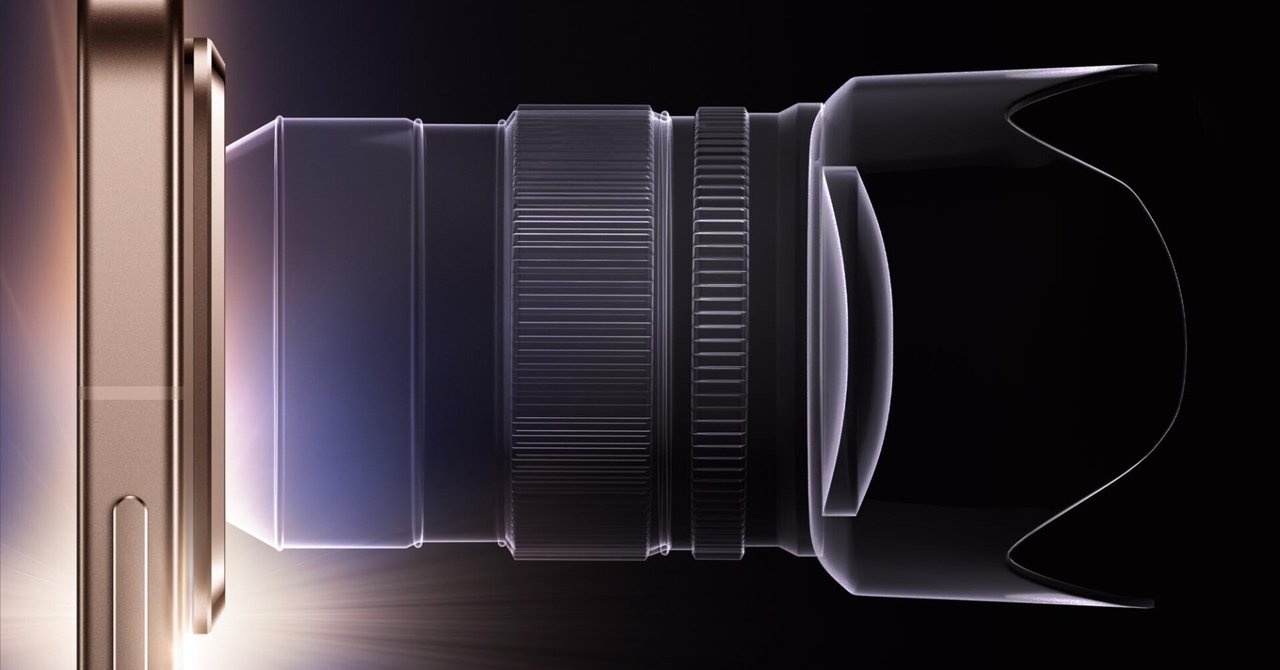

スマートフォンの望遠カメラには主に二つの方式があり、それぞれに特徴があります。

1. 光学方式

この方式では、ペリスコープや専用の望遠レンズを使用して画像を拡大します。

- メリット: 高画質で遠くの対象物をクリアに捉えることができる。

- デメリット: 構造が複雑で、コストが高くなりがちです。

2. クロップ方式(インセンサーズーム)

こちらは高画素センサーを活用し、画像の中心部分を切り出して拡大します。

- メリット: コストパフォーマンスが高く、スマートフォンが薄型化できます。

- デメリット: 従来のデジタル拡大のイメージからは、画質が劣ると思われがちですが、最近では技術の進化により、高画質の画像が得られるようになっています。

3. 仕上がりの決定要因

画質は方式の違いだけでなく、スマートフォンの処理能力にも依存しています。最新の「超解像アルゴリズム」によって、クロップ方式でも光学ズームに近い美しい写真が撮れるようになっています。

- 光学方式: 高画質だが高価で大型化しやすい。

- クロップ方式: コストと薄型化に優れ、近年の技術革新によって画質も向上。

どちらが優れているかは、スマートフォンの設計と処理能力によります。特に、最近ではクロップ方式でも高品質な写真が撮影できる機種が増加しています。

最後に、日本リリース予定のXiaomiのハイエンドモデル『Xiaomi 15T Pro』がどの方式を採用するのか注目されています。詳細はさらに検討が必要です。

🧠 編集部の見解:

スマホの望遠カメラの進化について、ちょっと考えてみると面白いですね。最近のスマホは、光学方式とクロップ方式の2つを駆使して、ユーザーのニーズに応えています。光学方式は確かに高画質ですが、大きくて高価。でも、クロップ方式は進化が著しく、高画素センサーで拡大した画像も意外とキレイに仕上がるんです。技術の進化ってすごい!

例えば、超解像アルゴリズムの登場によって、クロップ方式でも光学ズームに近い質感が得られるようになりました。これにより、スマホユーザーは更なる選択肢を手に入れることができ、「高画質=高価」という固定概念が崩れつつあります。

社会的には、ただのカメラ機能がスマホの重要な要素になったことで、写真や動画のシェアが促進され、SNSでのコミュニケーションがより豊かになっています。スマホカメラが進化することで、誰でも簡単にプロのような写真を撮れる時代がやってきたので、撮影の楽しさも倍増ですね!

ちなみに、Xiaomiなどのハイエンドモデルが今後どの技術を採用するかも気になります。どちらの方式にも強みがありますから、選ぶときのポイントも増えて楽しさが広がりますね。

-

スマートフォンの望遠カメラには主に「光学方式」と「クロップ方式」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。また、最近は処理能力や超解像アルゴリズムの進化により、クロップ方式でも高品質な写真が撮れるようになっています。これにより、どちらの方式が優れているかはスマホの設計や処理能力次第です。

キーワード: 望遠カメラ

📰 スマホ・ガジェットの話題は インモビ にて掲載中

Views: 0