NVIDIAは、5月20日より展示がスタートする世界最大級のコンピュータ見本市COMPUTEX TAIPEI 2025に出展し、最新製品などを顧客などに説明している。イベントのスタートに先立って、5月19日にはNVIDIA CEO ジェンスン・フアン氏が基調講演を行ない、新製品を紹介。

この中で、これまでプロプライエタリだったインターコネクト「NVLink」を、他社にも限定で公開する「NVLink Fusion」を発表した。

NVIDIAの強みの1つになっているNVLinkだが、これまではプロプライエタリだった

NVIDIAのデータセンター向け半導体の競合他社に対する強みはいくつかある。よく知られている通り、CUDAをベースにしたソフトウェア開発環境はその1つで、AI向け、自動車向け、ロボット向け……と産業別に領域特化型のソフトウェア開発キットを提供していることは同社最大の強みだ。

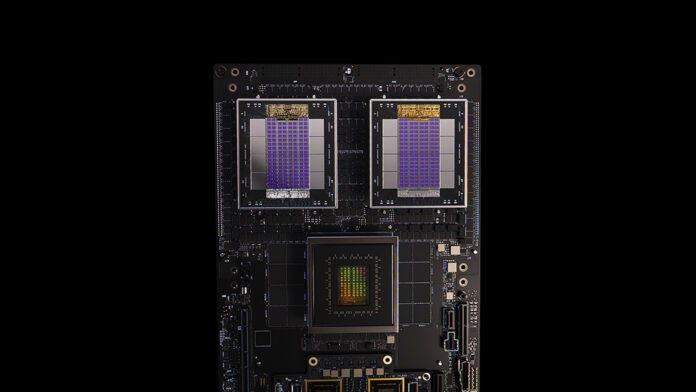

それはCPUとGPU向けに提供しているチップ間インターコネクト「NVLink」も同様だ。AI開発の現場では、GPUをサーバー機器内で8基、あるいはラック内で最大72基までスケールアップしているが、ソフトウェアから見るとNVLinkで接続されているGPUが1つのGPUとして見え、AI学習時などGPUの処理能力が必要とされるシーンで性能を強化することができるからだ。

73基以上の構成にしたい場合には、InfiniBandやEthernetなどの高速なネットワーク(400GB/sや800GB/sなど)を利用して、数千基から数万基などにスケールアウトの構成を取ることもできる(簡単に言えば、ラックとラックをそうした高速ネットワークで接続して複数のGPUを1つのGPUとして扱うことができる)。

スケールアウトは数百基から数万基といった大規模なAIスーパーコンピュータ(最近の流行の言い方をするとポッド)を構築するのに便利だが、チップ間インターコネクトに比べると遅延などが発生しやすく、帯域幅も十分ではないため性能の低下を招きやすい。そのため、できるだけスケールアップで拡張し、その限界を超えた後はネットワークでスケールアウトする、そうした使い方が一般的だ。

NVIDIAがBlackwell世代(GB200やB200など)で導入したNVLinkは2種類あり、最大8基までスケールアップできるものと、最大72基までスケールアップするものがある。いずれも1.8TB/sの帯域を実現している。前者は「DGX-B200」などのGPUを8基搭載しているサーバー機器で利用され、後者は「GB200 NVL72」などGPUを72基搭載しているラック規模のサーバー機器で利用されている。

ただし、このNVLinkはプロプライエタリ(知的所有権で保護されている仕様のこと)で、過去にIBMのCPUに対してライセンスが提供されたという例外はあるが、基本的にはNVIDIAのCPUとGPU専用のインターコネクトになってきた。

NVLink Fusionの採用にはNVIDIA CPUないしはNVIDIA GPUが条件に

今回NVIDIAはその方針を大転換し、NVLinkのライセンスをパートナーに対して提供することを前提とした新しいNVLink Fusionを発表した。技術的には現行のNVLinkと同等で、大きな違いはないが、門外不出だったNVLinkのライセンスとコントローラなどの設計データを提供する。

提供を受けるのは、カスタムシリコン向けがMediaTek、Marvell、Alchip、Astera Labs、CPU向けが富士通とQualcommとなり、NVLinkのコントローラなどの設計データをシリコンに統合する際に利用するEDAツールを提供するパートナーとして、SynopsysとCadence、NVLink Fusionを統合するCPUパートナーとして富士通とQualcommを挙げている。

これらのパートナー企業がNVLink Fusionを利用できるのは、AIアクセラレータにNVLink Fusionを利用する場合にはNVIDIA CPU、CPUにNVLink Fusionを利用する場合にはNVIDIA GPUと組み合わせる必要がある。

このため、NVIDIAの競合他社がNVLink Fusionを活用して、自社のCPUとGPUの接続に利用するという使い方は現状ではできない。そうしたことを考えると、実際には「限定的オープン」、あるいは「半オープン」という表現が現状では正しい表現になるだろう。

NVLink Fusionはデータセンター向けAI半導体で競合となるAMDやIntelなどが、業界団体を作ってオープンな規格として提唱している「UALink」への対抗策として打ち出す狙いがあるものと考えられる。

🧠 編集部の感想:

NVIDIAが「NVLink」を半オープン化することで、他社との連携が進むことは業界にとってプラスです。一方で、依然としてNVIDIA製品に限定される点は注意が必要で、「完全なオープン化」とは言えません。競争が激化する中で、技術の進化に期待が高まります。

Views: 0