|

COMPUTEX 2024において,「モンスターハンター」シリーズに特化したAI支援機能を搭載するゲーマー向けディスプレイを出展していたMSI(関連記事)。

それが2025年は,どのような方針に変わったのか。COMPUTEX 2025のMSIブースでは,かなり様相が変わっていたのでレポートしたい。

MSIなら3年間,有機ELディスプレイの焼き付き保証します

COMPUTEX 2025でMSIは,ゲーマー向けディスプレイの有機ELパネルモデルについては,Samsung Display(以下,Samsung)製の量子ドット有機ELパネル採用製品をメインにしていく方針を打ち出した。「LG Display(以下,LG)製白色有機ELパネルは採用を止める」とまでは言わないものの,2025年以降は,量子ドット有機ELパネルを主軸にする方針のようだ。

だが,こうした方針を進めていくうえで,MSIは,映像機器業界からの懸念や指摘に対応する必要が出たという。それは,量子ドット有機ELパネルの寿命の短さだ。

近年,LG製白色有機ELパネルは,白色発光サブピクセルを青色有機ELと橙色有機ELの組み合わせで構成している(※二層構成の場合。黄緑色の発光層を加えた三層構成もある)。白色有機ELのサブピクセルは,青色および橙色の素子から得た白色光を,カラーフィルターを通してフルカラーを生成する仕組みだ。光のエネルギー利用効率は悪いのだが,有機EL材にかかる負荷は,橙色有機ELや黄緑色有機ELに分散されているため,寿命においては有利である。

それに対して,Samsung製の量子ドット有機ELパネルは,光源が青色有機ELのみ。これを各サブピクセルで赤色量子ドットや緑色量子ドットで波長変換を行いフルカラーを表現する仕組みだ。光のエネルギー利用効率に優れる一方で,逆に言えば,元来は寿命が短い青色有機ELを常に酷使するのだ。そのため,「量子ドット有機ELパネルの寿命は短い」と指摘されるわけである。

そこでMSIは,量子ドット有機ELパネルのために,新しい有機EL延命技術を,2025年以降に発売するゲーマー向け量子ドット有機ELディスプレイに搭載した。それが「OLED Care 2.0」と「OLED Care 3.0」である。

|

OLED Care 2.0は,2024年から製品への採用が始まった技術で,量子ドット有機ELパネル採用のMSI製ゲーマー向けディスプレイすべてに搭載しているものだ(関連リンク)。

その一部には,AI的な映像認識技術を活用しており,たとえば表示映像を監視して,静止したままの要素を認識すると,その部分は動的に輝度を下げるような制御を行う。

|

|

そして2025年から実用化が始まるのが,最新の「OLED Care 3.0」だ。これは,ディスプレイ前面に搭載したCMOSカメラセンサーと,ディスプレイに内蔵する推論アクセラレータ(NPU)搭載のAIイメージプロセッサを駆使する機能だ。PCやスマートフォンアプリなど支援を必要とすることなく,ディスプレイ単独で,画面の前の情景や顔の向きを認識して制御する。たとえば,離席していると判断すると,画面を非表示にするといった具合だ。

近接センサーではない理由は,ディスプレイの前に遮蔽物があっても,それが人間かどうかは分からないからだ。仮に人間だとしても,画面を見ていない時間が長ければ,映像表示を消したほうがいいだろう。消えた映像の再表示は,最短で0.2秒程度と早い。

OLED Care 3.0は,専用ハードウェアが必要なこともあって,一部のハイエンドディスプレイにしか搭載されないが,効果は絶大だそうだ。

|

|

この技術に大きな自信を見せるMSIは,OLED Care 2.0または3.0を搭載した量子ドット有機ELディスプレイに対して,3年間の焼き付き保証を付けている。液晶ディスプレイのように,画面をつけっぱなしでPCやゲーム機を使っていてるヘビーユーザーには,頼もしい保証として評価されるかもしれない。

MAG 272QR QD-OLED X50は「OLED Care 3.0」機能搭載

OLED Care 3.0を搭載するゲーマー向けディスプレイ第1弾として登場するのが,「MAG 272QR QD-OLED X50」だ。

発売は2025年後半の予定で,北米におけるメーカー想定売価は899ドル前後(税別,約12万8100円)である。

|

|

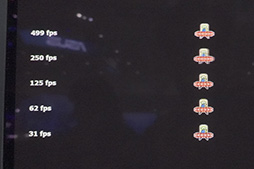

映像パネルとしては,27インチサイズで解像度2560×1440ピクセル(以下,1440p)の量子ドット有機ELパネルを採用する。画素応答速度は0.03msで,垂直最大リフレッシュレートは500Hzと,さすが有機ELパネルの速さだ。1440pでリフレッシュレート500Hzの映像を表示できるので,デュアルモードは必要ない。

ディスプレイ同期技術は,NVIDIA独自の「G-SYNC Compatible Monitors」認証を取得予定で,HDMIの「Variable Refresh Rate」(VRR)にも対応する。

VESAが定義した映像ブレの程度を示す指標「VESA ClearMR」では,最高評価の「ClearMR 21000」を取得しているという。これは,画面全体の約99.5%が,残像なしで見えるということを表す。

HDR映像性能は,VESAの「DisplayHDR True Black 500」認証を取得しており,画質的にも相当に期待が持てそうな製品だ。

映像入力インタフェースは,DisplayPort 2.1a(80Gbpsモード)×1,HDMI 2.1×2,USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応,98W)×1を用意。そのほかに,USB 3.0(5Gbps)相当のUSBハブ機能として,USB Type-B×1,USB Type-A×2も備える。

1440pのリフレッシュレート500Hzは,HDMI 2.1ではぎりぎり「Digital Stream Compression」(非可逆圧縮機構,DSC)が必要となるが,DisplayPort 2.1であれば,DSCは必要なく余裕で表示できる。画質を優先しながら1440p/500Hz表示を行うのであれば,DisplayPort 2.1接続がお勧めだ。

|

50ドル安いMAG 272QP QD-OLED X50はOLED Care 2.0だけど表示性能は同じ

MSIは,MAG 272QR QD-OLED X50の姉妹機である「MAG 272QP QD-OLED X50」も披露していた。

|

映像パネルは,MAG 272QR QD-OLED X50とまったく同じで,1440pの量子ドット有機ELパネルだ。垂直最大リフレッシュレートも500Hzで,Display HDR True Black 500認証とClearMR 21000認証も取得している。ゲーマー向けディスプレイとしての表示性能は,完全に同じと言っていい。

両製品の大きな違いは,OLED Careにある。MAG 272QP QD-OLED X50は,CMOSセンサーとNPU搭載イメージプロセッサを持たないので,OLED Care 2.0というわけだ。ただ,焼き付き3年保証はあるので安心していい。

|

インタフェースも異なる。MAG 272QP QD-OLED X50は,USBハブ機能がないのだ。DisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cポートはあるが,給電機能は15Wまでとなっている。

DisplayPort入力やHDMI入力の数に違いはないが,DisplayPortはバージョン1.4a準拠の32Gbpsまでとなっている。とはいえ,DisplayPort接続時の1440p/500Hz表示は可能だ。ただ,DSCが必須となるので,ごくわずかだが画質は劣化する。

DSC圧縮は,人間が違いを認識できないレベルの圧縮と言われているので,多くの人は映像が圧縮されていることすら気付かないだろう。圧縮と展開にかかる時間の分だけ,表示遅延は生じるはずだが,これまた,走査線で言うなら2ライン分程度なので,プロゲーマーであっても気付かないレベルだ。

北米におけるメーカー想定売価は849ドル前後(税別,約12万1000円)。価格差はわずか50ドルなので,逆に上位モデルのMAG 272QR QD-OLED X50が割安に思えてくる。

ところで,ASUSの610Hz表示対応TN液晶ディスプレイを紹介した記事の中で,FPSのプロeスポーツゲーマーは,大きな画面サイズを嫌うという話題を出した。MAG 272QR QD-OLED X50とMAG 272QP QD-OLED X50では,この問題に対応するために,27インチサイズの画面の24.5インチ分だけにゲーム映像を表示する特殊モード「Screen Size」を備えている。

「画面サイズが大きすぎる」と感じた場合に活用したい機能だ。

MSIのCOMPUTEX 2025特設Webページ

4Gamer.netのCOMPUTEX 2025特集ページ

🧠 編集部の感想:

MSIの有機ELディスプレイに3年間の焼き付き保証が付くのは、ユーザーにとって安心感を提供する素晴らしい施策です。AIを活用した最新の焼き付き防止技術も非常に興味深く、今後の映像体験に革命をもたらしそうです。500Hzのリフレッシュレートにより、ゲームプレイ時の滑らかさが向上し、ゲーマーには魅力的な製品となるでしょう。

Views: 2