2025年3月12日、M3チップ搭載の新しいiPad Airが発売された。iPad Airシリーズの特徴でもある、薄く軽い筐体を継続しながら、チップセットの強化によって、より利便性が向上したモデルとなる。

iPadシリーズの中では、最上位のProモデルの1つ下というポジションになるが、アップルの自社開発チップセットであるMシリーズを搭載し始めたあたりから、性能の向上が目覚ましく、よほどクリエイティブな作業を行わなければ、多くの人が〝Airで十分〟と感じられる高性能が特徴となる。

また、新モデルのみではないが、4月1日より日本語に対応したApple Intelligenceの機能、動作性も重要なポイントとなる。本記事では、実際にiPad Air(M3)を試しながら、筆者の主要な使い方である、ビジネスシーンでの実用性についてチェックしていく。

なお、iPad Air(M3)には11インチモデルと13インチモデルがあるが、今回は13インチモデルを実際に試しながら、詳細を確認している。

機能面の進化はApple Intelligenceが主体

iPad Air(M3)を前モデルと比較すると、機能面での進化点は少ない。話題となるのは、4月1日に日本語へ対応したApple Intelligenceの機能だが、iPad Airシリーズの場合は、Mシリーズのチップセットを搭載したモデルで利用できるため、新モデル限定の特徴とは言えない。

強いて言えば、M3チップを搭載したことで、処理性能が向上し、AI機能をより快適に使えるのがポイントのデバイスとなる。

Apple Intelligenceの機能については、本誌でもいろいろと取り上げられているが、今回は実際にiPad Air(M3)で使っていて、個人的に便利に感じるポイントについてまとめいく。

筆者の中で使用頻度が高いのは、作文ツールとSiri。いずれもChatGPTに接続できるのが特徴の機能で、別途ChatGPT用のアカウントを作成しなくて済むのもポイントだ。

Apple IntelligenceからChatGPTに接続する際には、セキュリティの観点から、毎回接続するか否かを選択できるポップアップが表示されるが、いちいち許可をするのが面倒な場合には、設定からオフにもできる。

作文ツールは、メールアプリやメモアプリにて、自分が書いた文章の校正や書き直し、長文の要約、新規文章の生成などが行える。新規文章の作成には、基本的にChatGPTが使われる格好となる。

校正の精度はまずまずといった印象。「ここを直してほしい」と思う部分が、意外とスルーされているといったことも見受けられるが、日本語対応から間もないことを踏まえると、今後どんどん精査されていく部分だろう。

特に重宝しているのが、メールを書く際の書き直し機能。ビジネスメールの文体が苦手な筆者からすると、下書きを作り、「プロフェッショナル」な文体へと自動的に整えてくれる本機能は、非常に有用だ。文体はほかにも、「フレンドリー」、「簡潔」と変更でき、さまざまなシーンに対応できるのが特徴だ。

そもそもメールの作成が面倒な場合は、「作文」からChatGPTに要点を伝えるだけで、文章を丸ごと生成してくれるので、自分でメールを1から10まで書く機会が、大幅に減っている。

Siriの進化ポイントとしては、日本語認識能力が向上し、より自然な会話で話ができるようになっているのが特徴。会話特有の間や、言葉に詰まるシーン、言い間違えた言葉を言い直すシーンなどにも対応できており、活用の幅が広がった印象を受ける。

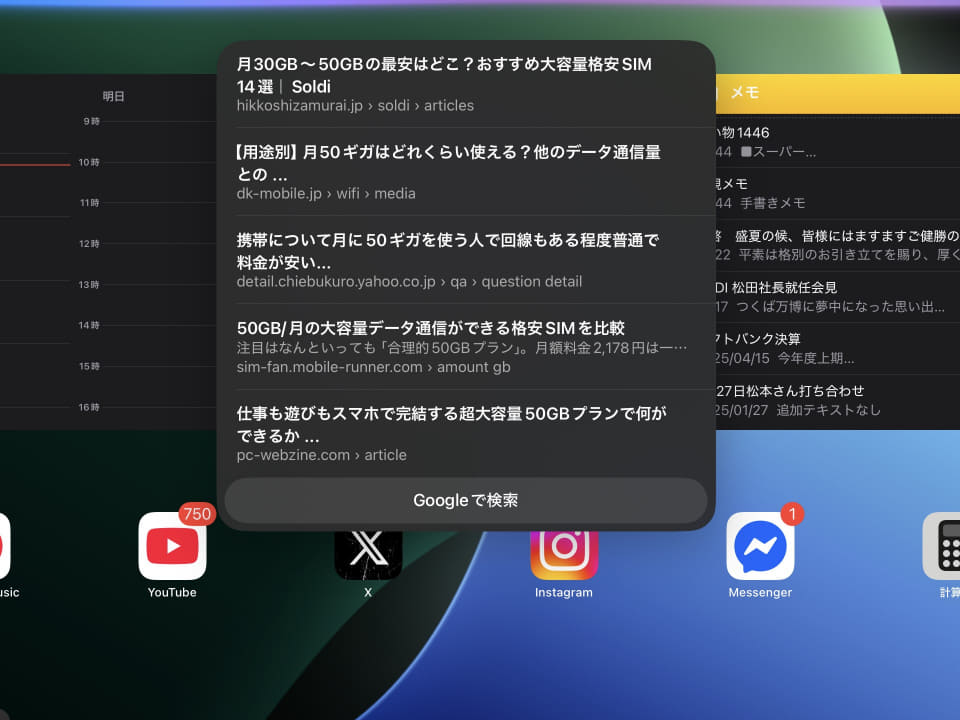

Siriのみでは回答できない、少し難しい問題を問いかけると、ChatGPTへの接続が促され、自動的に検索してくれ、該当する回答が記載されたWebページを案内してくれる。

ChatGPTの力に大きく頼っている印象も否めないが、検索ボックスに単語を入力し、気になるWebサイトを自分で探して開くという一連の検索方法が、大きく変わっていく可能性を実感できる、ユニークな機能だ。

画像生成機能のように、AI機能はエンタメコンテンツに活躍するイメージが多い人もいるだろうが、このように、タブレットやスマートフォンで行う、日常のちょっとした動作をサポートしてくれる機能こそ、今のAI機能の大きな利点だと感じる。

1つ1つは細かな作業かもしれないが、これまで自分自身で行ってきた作業をAIに肩代わりしてもらい、空いた時間で人間は自分のやりたいこと、人間にしかできないことに注力をしていくというのが、今後数年のトレンドになっていくのだろう。

時短や利便性という意味では、Apple Intelligenceによる通知の要約機能も、非常にありがたみを感じる。前述した作文ツールやSiriのように、あえてAIを〝使いにいく〟のではなく、知らない間に便利にしてくれるという類のAI機能だ。

機能をオンにしていると、メールアプリなどの通知が、本文を要約した形で届くようになる。そのため、メールを開かずとも、ある程度どのような内容のものかが一目でわかるのが魅力。メール画面を開いても、同様に要点が先に記載された形になるので、すぐに確認、返信するべきメールを認識しやすくなる。

大画面タブレットは1台あるとやっぱり便利

今回試しているiPad Air(M3)は13インチモデル。ほかに11インチモデルも用意されているが、いずれもPCクラスと言って差し支えない、大きなディスプレイを備えている。

11インチiPad(A16)との比較

スマートフォンの場合、近年は6インチを下回る機種をほとんど見かけないように、大画面化の一途をたどっている。タブレットクラスともいえる大画面を折りたためるスマートフォンも登場していることから、コンパクトなタブレットの存在自体が、微妙な立ち位置になっている印象も否めないだろう。

もちろん、iPad miniシリーズのように、スマートフォンよりは大画面ながら、比較的コンパクトで、携帯性にも優れるモデルにも一定のニーズはある。屋外での動画視聴やゲームに用いるのは便利だし、ハイエンドスマートフォンから見ると、半額程度で購入できるコンパクトタブレットも多い。

iPad Air(M3)の場合、公式サイトでの販売価格が9万9800円(11インチ)、12万8800円(13インチ)と、スマートフォンで言えば、ミドルレンジとハイエンドの中間程度の価格に設定されている。これくらいの価格であれば、ビジネスシーンでもガッツリ使いたくなるため、M3チップのハイパワーは非常に有用。

言ってしまえば、エンタメコンテンツを楽しむだけであれば、iPad miniや、標準モデルのiPadのほうが、コスパはよく感じるだろう。

高性能を享受するデバイスとして考えるのであれば、11インチ、13インチという大画面は、非常に優れたサイズ感だと、今回改めて感じている。

PCライクに、マルチウィンドウで使用した際にも、それぞれのアプリが見やすいのに加え、ExcelやWordといったアプリを使って、細かい作業を行うのにも、大きな画面は何かと便利だ。

マルチウィンドウ機能でも表示領域を確保できて便利

また、iPad Air(M3)は本体の厚みがわずか6.1mmと、かなり薄型なつくりになっているため、カバンにも収めやすい。これは上位モデルよりも明確に優れている点と言えるだろう。質量に関しても、今回試用した13インチモデルでも、617gに抑えられている。

普段の仕事はPCで行っている筆者にとって、iPad Air(M3)はサブ機的な使い方をすると非常に便利である。ちょっとしたメールの確認や、Web会議への参加iPad Air(M3)で済ませてしまい、PCは原稿を書く作業にフォーカスするといった使い方が気に入っている。

iPad Air(M3)は、12MPのインカメラにて、センターフレーム機能が利用できるのも、うれしいポイントである。大画面がゆえに、デスクの上に置きっぱなしにしていても、サッと確認し、指でサクサクと操作ができている。

もちろん、仕事で屋外に赴く際には、PCではなく、iPad Air(M3)だけを持っておけば、事足りてしまう。

PCライクにiPad Air(M3)を使うためのiPad Air用Magic Keyboardに対応は、頑丈なつくりやパススルー充電、打鍵感のよいキーボード、滑らかなトラックパッドなど、魅力は尽きないのだが、個人的には、いくらなんでも重すぎると感じてしまう。

質量は公表されていないが、手元で試したところ、本体と合わせて1.388kg。つまり、iPad Air(M3)本体よりも、Magic Keyboardのほうが重いというわけだ。薄型、軽量を特徴とするiPad Airシリーズだけに、1kg切りとは言わないまでも、もう少し軽くなってほしいと感じてしまう。

iPad Air(M3)を実際に試していると、Magic Keyboardの質量以外は不満を感じない。パワフルな処理能力で、PCライクな作業も非常に快適なため、ビジネスパーソンにとっては、屋外での仕事や出社時用の端末として、あると便利なデバイスだろう。

ただし、機能面で旧モデルから極端に進化しているわけではないため、Apple Intelligenceに対応している、M1チップ以降を搭載したiPadシリーズを所有している場合は、急いで買い替える必要性はないだろう。

一方で、スタンダードモデルのiPadや、M1モデルより前のiPad Air、iPad Proシリーズでは、Apple Intelligenceが利用できないので、買い替えのタイミングかもしれない。

文中でも触れた通り、Apple Intelligenceの機能は、タブレットの使い方を根本から変える可能性すら感じられるため、早くからいろいろと試しておいて、損はないはずだ。

Views: 0