- TikTokビジネスアカウントとは?

- TikTokビジネスアカウントのメリットが気になる!

TikTokでは、個人アカウントの他に「ビジネスアカウント」が存在します。

ビジネスアカウントが具体的にどのようなアカウントなのか、あまり把握していないという方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、TikTokビジネスアカウントの基礎知識やメリット、作成方法について解説します。

編集部

この記事は、TikTokアカウント「

けんちゃん(あるごめとりい)」やYouTubeチャンネル「

あるごめとりい」など、姉妹チャンネルを含む累計登録者数200万人超えのSNSを運営するマーケドリブン編集部が監修する記事です。

TikTokビジネスアカウントとは?

ビジネスアカウントとは、TikTokをビジネスで活用したり、収益目的で使用したりするアカウントのことです。

企業はもちろん、個人でも使用することが可能です。

TikTokのビジネスアカウントに切り替えることで、さまざまなデータの分析が行えるようになったり、TikTok広告を配信できたりするなどのメリットがあります。

なお、ビジネスアカウントは個人アカウントと同じく、無料で利用できます。

TikTokビジネスアカウントの基本を理解し、メリットについても知りましょう。

TikTokビジネスアカウントのメリット

TikTokのビジネスアカウントにすることで、以下のようなメリットがあります。

- ウェブビジネススイートが利用できる

- カテゴリーを設定できる

- さまざまなデータを分析できる

- TikTok広告を配信できる

- プロフィールに外部リンクを設置できる

- 商用楽曲ライブラリーを利用できる

- TikTokのノウハウを学習できる

- 自動メッセージ機能とQ&A応答が使える

順番に解説します。

ウェブビジネススイートが利用できる

TikTokビジネスアカウントでは、すべての機能が一元化された「ウェブビジネススイート」が利用可能です。

過去7日・30日・90日のフォロワー増加数や再生回数、クリエイティブガイド閲覧、広告管理、予約投稿まで一本化して操作できます。

PCとアプリのどちらでも使えて、TikTokを通した集客でかかせない分析やアカウント管理がしやすくなるでしょう。

カテゴリーを設定できる

ビジネスアカウントでは、「自身のアカウントがどのようなジャンルの動画を投稿するのか?」カテゴリーを設定できます。

カテゴリーを設定することで、そのカテゴリーに興味関心のあるユーザーに対して、優先的に自身の動画が表示されやすくなります。

カテゴリーに沿った動画を投稿することで、より動画が伸びやすくなるのです。

さまざまなデータを分析できる

TikTokのビジネスアカウントにすることで、投稿した動画のデータやアカウントのデータなど、さまざまな情報を確認・分析できます。

具体的に分析できるデータは、以下の通りです。

<投稿した動画のデータ>

- 合計再生時間

- 合計視聴回数

- 平均視聴時間

- トラフィックソースの種類

- 視聴者の所在地

<アカウントのデータ>

- 動画の視聴数

- フォロワー数の増減

- プロフィールの表示回数

- 動画投稿(直近7日間に投稿したコンテンツ)

- 人気上昇中の動画

- フォロワーの属性(フォロワー数100人以上から利用可)

データを分析することで、迅速にPDCAが回せます。

これまで以上にバズりやすい動画が作れるようになるでしょう。

TikTok広告を配信できる

ビジネスアカウントに切り替えることで、TikTok広告を配信できるようになります。

TikTok広告は、フルスクリーンで表示されてスワイプするだけでスキップが可能なため、ユーザーは通常の広告と比較するとストレスを感じにくいのが特徴です。

広告だと気づかないユーザーも一定数いるため、他のSNSの広告よりも視聴してもらいやすくなります。

TikTokには3種類の広告フォーマットがあり、ターゲットや目的に合わせて選択することができます。

- インフィード広告:TikTokのおすすめ欄に表示される広告

- 起動画面広告:アプリの起動時にすべてのユーザーに配信される広告

- ハッシュタグチャレンジ広告:ユーザーが指定のハッシュタグを付けて投稿するキャンペーン広告

TikTok広告については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

プロフィールに外部リンクを設置できる

個人アカウントの場合、プロフィールに外部リンクを設置するためには、フォロワー数が1,000人を超える必要があります。

しかし、ビジネスアカウントであれば、フォロワー数が1,000人いなくてもプロフィールに外部リンクを設置することが可能です。

アカウント初期の段階でも、自社の商品やサービスページにユーザーを誘導できるため、機会損失を抑えられます。

商用楽曲ライブラリーを利用できる

TikTokビジネスアカウントにすることで、商用楽曲ライブラリーを利用できるのも魅力の一つです。

商用楽曲ライブラリーとは、適切なライセンスを取得した楽曲を一覧で表示できる機能のことです。

編集部

100万もの楽曲を著作権の問題を気にすることなく、安心して使用することができます。

TikTokのノウハウを学習できる

TikTokビジネスアカウントにすることで、「ビジネスコンテンツガイド」が読めるようになります。

ビジネスコンテンツガイドでは、TikTokの最新情報や成功事例など、さまざまなノウハウを学習できます。

編集部

これからTikTokアカウントを本格的に運用していきたい方にとっての、参考書代わりになるでしょう。

自動メッセージ機能とQ&A応答が使える

ビジネスアカウントではDMに自動メッセージ送信機能が導入でき、ウェルカム文送信・おすすめQ&A登録・キーワード応答の3種類を設定可能です。

最大250字の導入文を設定できたり、3つまでのFAQ形式の応答など、自動化しつつユーザー対応も手厚くできます。

設定するためにはモデレーション審査が発生し、1〜5営業日ほどで行われます。

TikTokビジネスアカウントにはデメリットも

TikTokビジネスアカウントには、メリットだけでなくデメリットもあります。

それは、商用ライセンスがない楽曲は使用できないことです。

人気の楽曲に限って商用ライセンスがない場合も多々あります。

TikTokビジネスアカウントにすることで、トレンドに乗った投稿が行えない可能性がある点はデメリットと言えるでしょう。

また、炎上した場合のリスクが個人アカウントよりも大きい点もデメリットです。

TikTokのガイドラインを守り、適切なアカウント運用を心掛けましょう。

TikTokビジネスアカウントの作成方法

ビジネスアカウントは、以下の4ステップで作成できます。

- TikTokアプリを開いて、右上にある三本線をタップする

- 「設定とプライバシー」から「アカウント」を選択する

- 「ビジネスアカウントに切り替える」をタップする

- 最後にカテゴリーを設定すれば完了

\ TikTok運用代行の無料相談実施中! /

TikTok運用についてお悩みの方はぜひご相談ください!

株式会社pamxyが運用を徹底サポートします。

お問い合わせはこちら

TikTokビジネスアカウントの成功事例

TikTokビジネスアカウントの成功事例として、以下の3社を紹介します。

- 全日本空輸株式会社

- アトム法律情報株式会社

- 株式会社ローソン

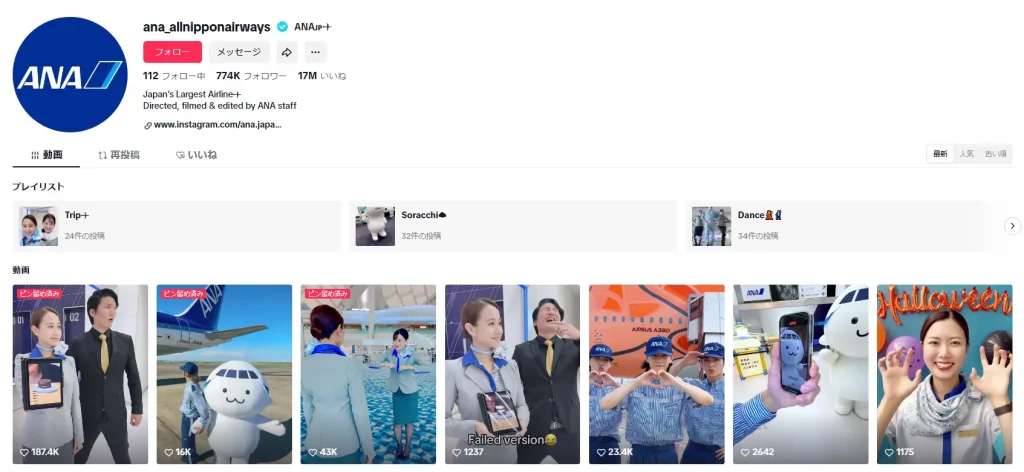

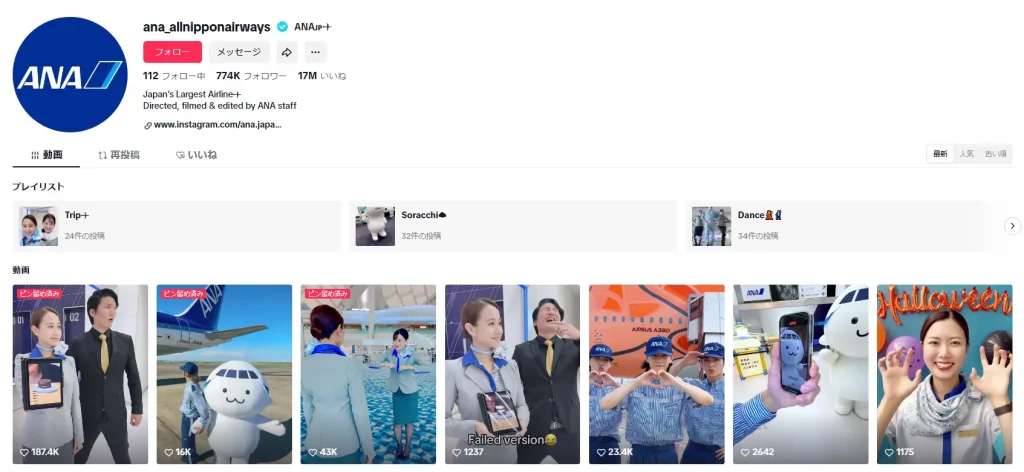

全日本空輸株式会社

日本の航空会社として有名な全日本空輸株式会社では、「ANA

」というアカウントを運営しています。

」というアカウントを運営しています。

ダンス動画やコラボ動画がメインで、現場で働く従業員だけでなく有名人も積極的に起用することによって、認知拡大やフォロワーの獲得に成功しています。

トレンドにも敏感に反応しており、多くのユーザーから注目を集めている人気のアカウントです。

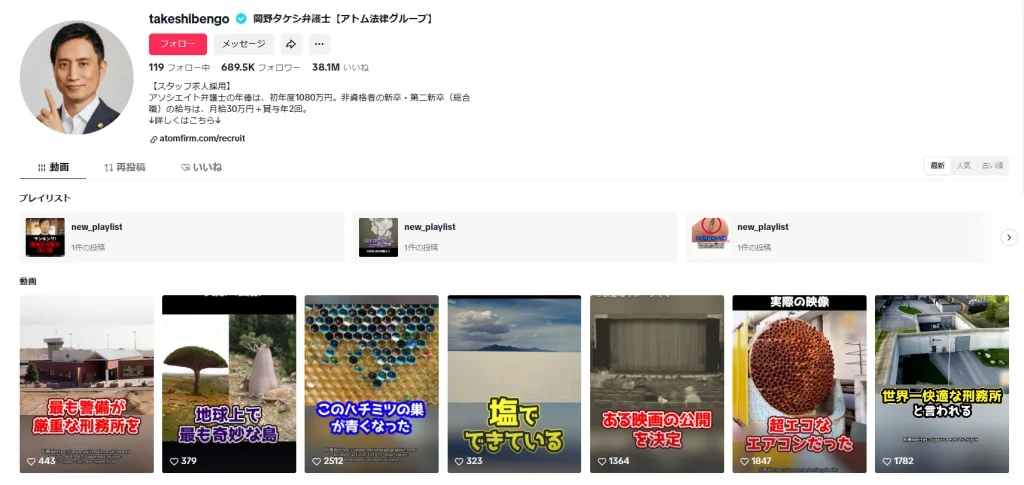

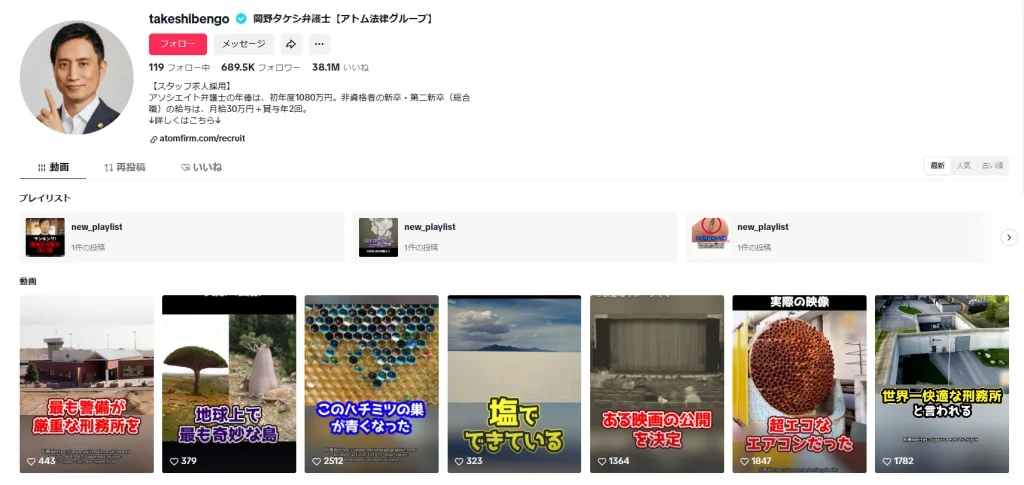

アトム法律情報株式会社

法律の専門知識とITを組み合わせて、さまざまなサービスを展開しているアトム法律情報株式会社では、「岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】」というアカウントを運営しています。

「時事ネタに対して本物の弁護士が1分で要約するシリーズ」が人気を集め、フォロワー数は68万人を超えています。(2024年11月時点)

投稿頻度も高く、ブランディングや採用活動に成功しているアカウントです。

株式会社ローソン

コンビニエンスストアを全国に展開している株式会社ローソンでは、「ローソン」というアカウントを運営しています。

新商品や美味しい食べ方についての動画をメインに投稿しており、ユーザーの購買意欲を増進させることに成功。

画角やエフェクト、BGMなど、ユーザーが最後まで視聴したくなるような工夫も施されていて、100万回再生を超える動画も多数あります。

TikTokビジネスアカウントのメリットや作成方法についてよくある質問

TikTokビジネスアカウントに関して寄せられる代表的な疑問点をまとめました。

初めて運用を検討する方や、切り替えに不安がある方はぜひ参考にしてください。

個人アカウントとビジネスアカウントは切り替えられる?

TikTokでは個人アカウントとビジネスアカウントの切り替えがいつでも可能です。

プロフィール編集画面の「アカウント管理」から簡単に変更できます。

ただし、切り替えによって一部機能が制限されるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

トレンド音源の使用が制限される、分析ツールが使えなくなるなどが一例です。

切り替え後も動画やフォロワーは保持されます。

TikTokビジネスアカウントに料金はかかる?

TikTokビジネスアカウント自体の登録・利用には料金は発生しません。

完全無料でデータ分析やプロフィールリンク機能などのビジネス向け機能を活用できます。

ただし、広告配信を行う場合には「TikTok広告」として別途料金が必要です。

広告出稿に応じた従量課金制となっています。

商用音源とトレンド音源の違いは?

ビジネスアカウントでは「商用音源(Commercial Music Library)」のみ使用可能で、著作権が明確に許諾された音源ライブラリです。

一方、トレンド音源は個人利用限定で、著作権処理が不完全なケースが多く、商用利用すると違反の可能性があります。

ブランド保護のためにも商用音源の利用が推奨されます。

まとめ

本記事をまとめると、以下のようになります。

- TikTokビジネスアカウントとは、TikTokをビジネスで活用したり、収益目的で使用したりするアカウントのこと

- ビジネスアカウントにすることで、カテゴリーを設定できたり、さまざまなデータを分析できたりする

- デメリットとして、ビジネスアカウントにすることで商用ライセンスがない楽曲は使用できなくなるため、注意が必要

TikTokビジネスアカウントにすることで、さまざまなメリットに期待ができます。

ビジネスや収益を目的としてこれからTikTokを始めるのであれば、ビジネスアカウントに切り替えておきましょう。

TikTokの運用事例2選

最後に、株式会社pamxyが実際に行った、企業のTikTokアカウントの運用事例をご紹介します。

株式会社ジンジブ

株式会社ジンジブ様からは、「高校生に自社サービスの認知を行いたい」というご希望を頂き、弊社では「TikTok」を利用した運用代行を行いました。

具体的には、下記のような就活の面接時に使えるコンテンツや、エンタメ要素のあるコンテンツまで幅広く企画しております。

- 最後に質問はありますか?と聞かれたときの答え方

- 進学は考えなかったんですか?高卒就活の答え方

- 先輩にいきなり弊社の選考に落ちたらどうしますか?と聞いてみた!

企画後の撮影から編集、投稿、分析、改善までも一貫してご支援した結果、半年で再生回数100万回超えが計3本、総いいね数が約30万、フォロワー数は立ち上げの0人から約7,500人まで増加しました。

THL専門学校

THL専門学校 様より「学校の認知拡大と新規入学希望者の集客をしたい」というご希望を頂き、弊社ではZ世代に強い認知力を誇る「TikTok」を利用した運用代行を行いました。

下記のように、エンタメ要素のあるコンテンツから意外と知らないマナーの紹介まで、幅広く企画しております。

- ブライダル学生あるある

- 飛行機に持ち込んでいい?or 悪い?持ち物3選!

企画後の撮影から編集、投稿、分析、改善までも一貫してご支援させていただきました。

運用代行の結果は、半年強で総いいね数が約60万、フォロワー数は立ち上げ初期から約10,000人まで増加、中でも「結婚式お呼ばれマナー テーブルマナー編」では再生回数300万超えを達成しました。

【先着10社/月】無料相談受付中 ︎

︎

株式会社pamxyのTikTok運用代行

株式会社pamxyでは、TikTok運用代行サービスを行っています。

実際に弊社で運用しているアカウントは、累計フォロワー33万人、TikTok内コンテストで2度優勝、TikTok公式クリエイターに認定されています。

アカウント運用の中で培われたノウハウを生かして、SNS累計登録者200万人超のプロのSNSマーケターがTikTok運用を一からサポートします。

「認知度・ブランディングを高めたい」「TikTokを活用してターゲット層にリーチさせたい」「新商品をPRしたい」といった様々な場面におけるニーズにお答えします。

まずは無料相談でサービスの詳細、メリット、活用事例、成功事例、ご利用プランについてお伝えします。

ぜひお気軽にご相談ください。

下記フォームよりお申し込みください。

window.hsFormsOnReady = window.hsFormsOnReady || [];

window.hsFormsOnReady.push(()=>{

hbspt.forms.create({

portalId: 8538486,

formId: “fb7ec51a-d237-42a1-a161-626957a76d55”,

target: “#hbspt-form-1753661209000-4532281149”,

region: “”,

})});

The post 【TikTokビジネスアカウント】メリットや作成方法を紹介! first appeared on マーケドリブン.

Copyright © 2025 マーケドリブン All Rights Reserved.

Source link

Views: 3

︎

︎

︎

︎