「オズ リライト」オフラインイベントが開催

日付: 2025年7月27日

概要: DRIMAGE JAPAN(旧HYBE IM JAPAN)は、秋葉原UDX サボニウス広場にて、Android/iOS用アニメRPG「オズ リライト(OZ Re:write)」の事前登録開始を祝うオフラインイベントを開催しました。

ゲームの特徴

「オズ リライト」は、おとぎ話をテーマにしたファンタジーRPGで、開発はネクソンやネオウィズ出身のプロフェッショナルが集まるMACOVILLが行っています。このゲームは、伝統的なおとぎ話を現代文明と融合させて独自の世界観を築くことを目指しています。

イベントでは、ゲームの魅力が紹介され、コスプレイヤーによる撮影会や声優との交流企画も行われました。特に、声優のささきのぞみさん(コネティー役)と早瀬ゆりさん(エスメラルダ役)のトークショーは、ファンにとって特別な体験でした。

運営担当の阿部氏によるゲームの解説

開発者たちの意気込み

開発チームは、スマートフォンと異世界がどう融合するのか、そのビジュアルや操作感にこだわり、「アニメ的な」体験を提供することが目標とされています。現時点で用意されているキャラクターは42人で、ドロシーやゼノアといった主要キャラについても詳細が発表されました。

実際のゲーム画面についても解説が行われた

特別なキャラクター「オトヒメ」

ユーザーとの共同制作によって誕生したキャラクター「オトヒメ」は、ユーザーからのフィードバックを元に製作されています。リリース時には全ユーザーに無料で配布される予定です。

生成されるキャラクター「オトヒメ」

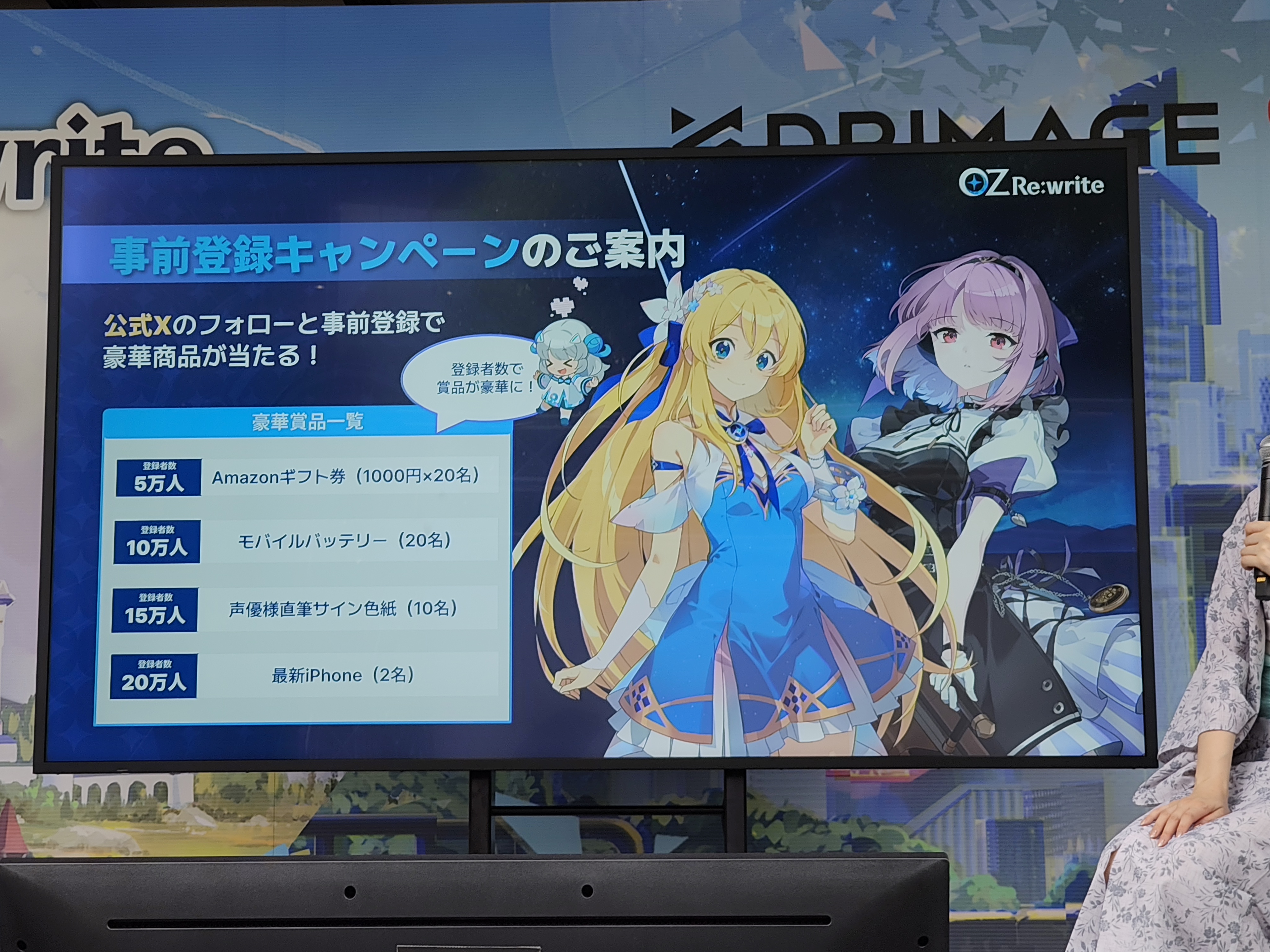

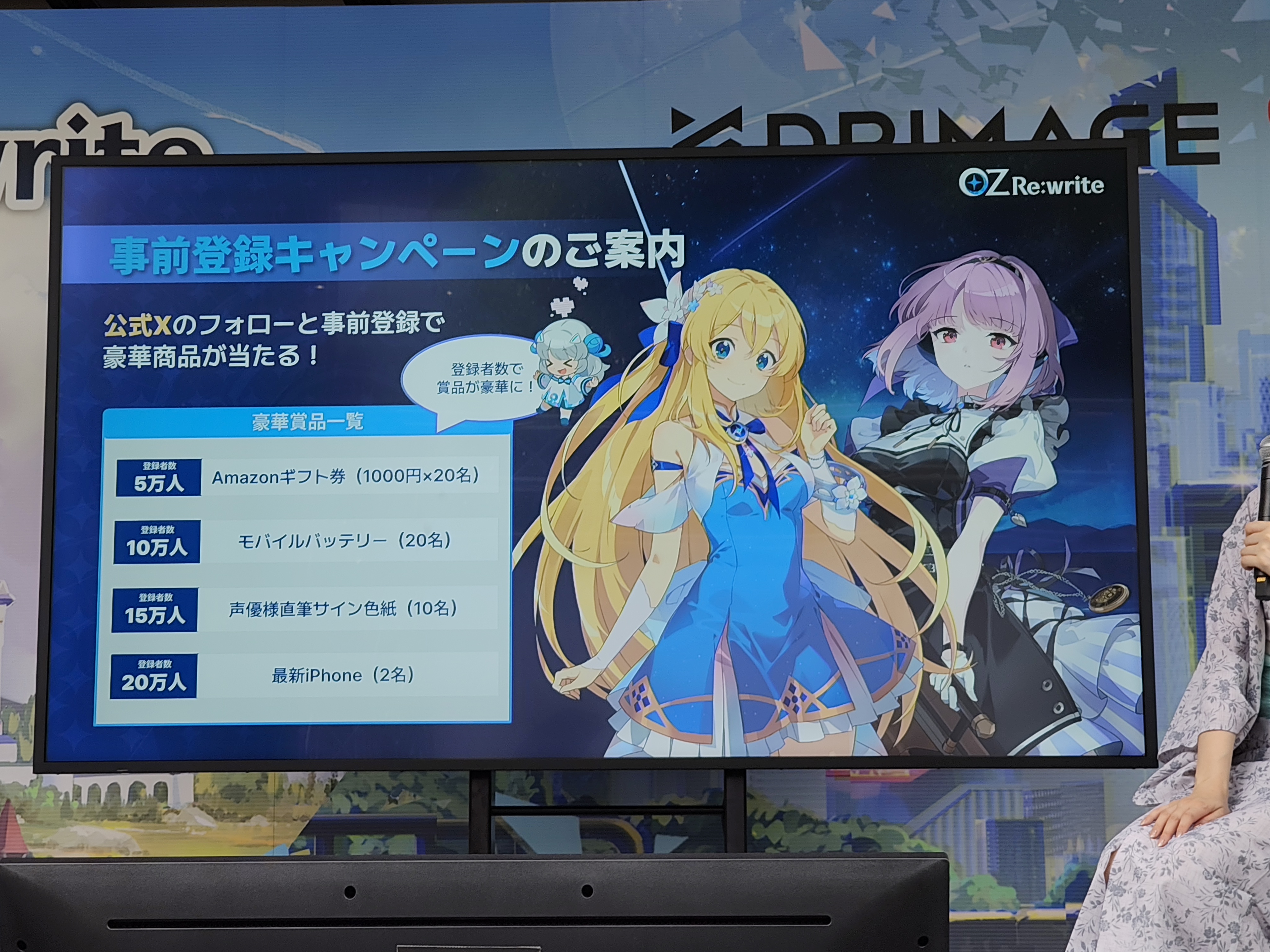

事前登録キャンペーン

「オズ リライト」では、事前登録者数に応じた豪華なプレゼントが用意されています。登録者数が増えることで、特別キャラや最新iPhoneが当たるチャンスもあるため、早期登録が推奨されています。現在、5万人を突破していますが、15万人を超えると星3のキャラ「ヒルデ」が追加で配布されます。

事前登録キャンペーンに関する告知

「オズ リライト」の今後

「オズ リライト」は8月19日にサービスを開始予定です。伝統的な要素を現代に進化させながら、多様な楽しみ方が広がるこのゲームの展開に注目が集まっています。興味がある方はぜひ事前登録を行い、豪華な特典を手に入れましょう。また、YouTubeに残るイベントアーカイブもぜひチェックしてみてください。

リンク:

(C) MACOVILL Co., Ltd & DRIMAGE. All Rights Reserved.

🧠 編集部より:

補足説明と豆知識

「オズ リライト」の魅力

「オズ リライト (OZ Re:write)」は、古典的なおとぎ話を現代的に再解釈したファンタジーRPGです。特に注目すべきは、異世界と現代の文明が融合したユニークな設定であり、ユーザーはその中で様々なストーリーを体験することができます。このゲームは、プレイヤーがストーリーに直接関与できる要素を持つため、まるでアニメ作品の中に入り込んだような感覚を楽しむことができます。

開発背景

このゲームは、ネクソンやネオウィズなどの大手ゲーム企業出身者によって設立されたMACOVILLが開発しています。このような背景があるため、ゲームのクオリティは高く、プレイヤーにとって楽しめる要素が多く盛り込まれています。

オフラインイベントの楽しみ

最近のオフラインイベントでは、コスプレイヤーとの撮影会や声優によるトークショーが行われ、ファンたちにとってうれしい交流の場となりました。特に、声優のささきのぞみさんと早瀬ゆりさんのトークは、実際の収録裏話や楽しいエピソードが聴ける貴重な機会でした。

豆知識:リライトの意味

「リライト」という言葉は、単に物語を再構成するというだけではなく、キャラクターやストーリーの形成においても重要な役割を果たします。これは、ユーザーとのコミュニケーションを通じて、キャラクターの個性や性格を構築していくプロセスにも結びついています。

事前登録キャンペーン

「オズ リライト」では、事前登録に応じた特典が用意されています。登録者数が増えるごとに豪華なプレゼントやゲーム内アイテムが配布されるので、事前に登録することが重要です。

今後の展望

今後「オズ リライト」では、定期的に新しいイベントやコラボレーションが発表される予定です。特に、ボカロとのコラボイベントが決定しているとのことで、ファンからの期待が高まっています。

興味がある方は、ぜひゲームを試してみて、異色のファンタジーRPGの世界に飛び込んでみてください!

オズ リライト をAmazonで探す

アニメRPG をAmazonで探す

声優 をAmazonで探す

※以下、出典元

▶ 元記事を読む

Views: 0