🔸 ニュース:

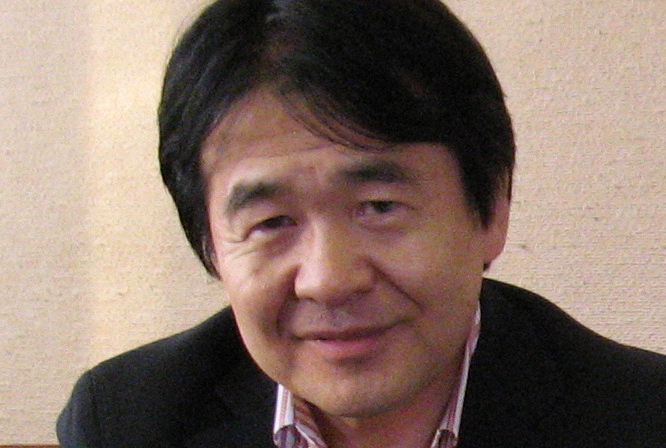

経済学者の竹中平蔵氏は、30日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、石破茂首相の続投意欲に対して厳しい意見を述べました。

石破首相は、28日の党両院議員懇談会で、参院選での大敗について謝罪しながら、「政治空白を生むわけにはいかない」と続投の意向を示しました。

竹中氏はこれに対し、「政府が政治空白を作ってしまっても良い時期があるのか疑問だ。どんな状況でも政権を維持すべきだという考えは論理的ではない」と批判しました。さらに、竹中氏は自民党に対して「本当に責任感を持った政党であることを示さなければ、国民の支持はますます失われるだろう」との見解を述べ、党の姿勢に対する懸念を表明しました。

この件は、政権運営の透明性や自民党の支持率に関わる重要な議論を呼び起こしています。今後、石破首相がどのような行動を取ることになるのか、注目が集まります。

🧠 編集部の見解:

竹中平蔵氏の発言、興味深いですね。政治の世界では「空白」という概念は非常に重要で、特に日本のような議会制民主主義では、政治的な安定が求められます。しかし、竹中氏の意見にあるように、必ずしも継続が最善策だとは限らないと感じます。

実際、政治空白が生じる状況は、時には新しいリーダーシップやアプローチの必要性を示唆することがあります。たとえば、2011年の震災後、日本は数回にわたり首相が変わりましたが、その中で新しい政策や視点が生まれました。逆に、安定を求めすぎるあまり、変化を拒む姿勢が長引くと、国民の信頼が失われることもあります。

また、政治の透明性や責任の所在についても、竹中氏が指摘したように重要です。日本の政治が時に閉鎖的に見えることがありますが、これが国民との信頼関係を損ねる要因になるかもしれません。ガバナンスの強化が求められる昨今、議員や政党が誠実に責任を果たす姿勢を持つことが、支持率に直結しているのは間違いありません。

豆知識として、先進国の政治においては、「信任投票」という仕組みが存在します。これは議会で政府の方針が支持されなかった場合、政府が resign しなければならない仕組みです。このような仕組みがあれば、政治空白のリスクを避けつつ、国民のニーズに真摯に向き合う姿勢を促すことができるかもしれませんね。

社会全体の意識が変わる中で、リーダーたちがどのように対応していくか、注視していきたいと思います。

-

キーワード: ガバナンス

Views: 0