「武藤遊戯」「遊城十代」「不動遊星」がひとつの時代に集まる、『遊☆戯☆王』シリーズ放映10周年記念のクロスオーバー作品

Source link

Views: 0

「武藤遊戯」「遊城十代」「不動遊星」がひとつの時代に集まる、『遊☆戯☆王』シリーズ放映10周年記念のクロスオーバー作品

Source link

Views: 0

本コラボでは、クロミやシナモロール、マイメロディやハンギョドンなど、様々なキャラクターがデザインされています。

Tシャツはデザイン・サイズともに多様な展開なのが嬉しいですね。

パシオスNetでも同日10:00より発売されますので、ぜひチェックしてみてください。

引用:「サンリオ」公式X

・Tシャツ各種:1,639円(税込)

引用:「サンリオ」公式X

・Tシャツ各種:1,419円(税込)

引用:「サンリオ」公式X

・トラックジャケット:2,739円(税込)

引用:「サンリオ」公式X

・Tシャツ各種:1,419円(税込)

詳細は公式Xをご確認ください。

Views: 0

ネコノメは本日(2025年4月3日),デジタルカードゲーム「神託のメソロギア」の公式オンライン大会「『神託のメソロギア』20万円争奪ダブルエリミネーショントーナメント」を,4月13日に開催すると発表した。

Source link

Views: 0

自動生成やパーマデス(一度死ぬとすべてを失う)など、さまざまな要素が絡み合い、何度遊んでも楽しむことのできるゲームジャンル「ローグライク/ローグライト」。今週の「げむすぱローグライク/ローグライト部」第21回では、Ouadi Huardが開発、Gamersky Gamesがパブリッシャーを手がけるローグライトアクション『Rogue: Genesia』をご紹介します。

Steamには数多くの「ローグライトアクション」ゲームが存在します。今回紹介する『Rogue: Genesia』も、そんな「ローグライトアクション」の1作です。

本作の基本はローグライトアクションの1つの基本形である『Vampire Survivors』を踏襲しており、所持している武器で敵を倒して、ドロップした経験値アイテムを集めてレベルアップし、武器やキャラクターの性能の向上をいくつかの選択肢から選択してキャラクタービルドを進めていきます。

本作が踏襲しているのは『Vampire Survivors』だけではありません。本作のメインモードとなる「ローグライクモード」では、『Slay the Spire』に似たステージ進行(通常敵戦闘、エリート戦闘、ランダムイベントなど)が実装されています。プレイヤーは次に進むエリアを選択し、敵戦闘ステージならば一定の敵を倒す・一定時間生き残るなどのミッションを成功させればエリアクリアです。

エリアをクリアすると、特殊な効果を持つアーティファクトや経験値、そしてスキルや武器などのカードを獲得できます。こうしてキャラクターを強化しながら、ステージ最奥で待つボスの撃破を目指します。

ここまでの紹介を読んで、『Slay the Spire』のステージ選択と『Vampire Survivors』的なローグライトアクションを組み合わせたタイトルは割とありふれてるのでは?と思ったローグライト愛好家の皆様も少なくないかもしれません。筆者もそう思いますし、ある程度ローグライトを遊んでいる人なら思いつく、安易な組み合わせだとも思います。

しかし、筆者は力強く述べたいのです。『Rogue: Genesia』は、そんな志の低い模倣作品ではないと!

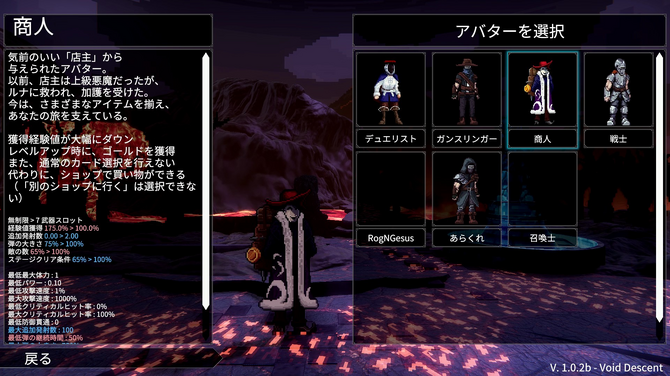

本作の特徴の1つが「選択キャラクターの多さ」です。ゲームスタート時には「戦士」しか選べませんが、ゲームを進行していくと様々な職業のキャラクターを選択できるようになります。

『Vampire Survivors』のキャラ数に比べると少ない……と思われる方も多いかもしれませんが、本作は選んだキャラクターによってゲーム性が一変します。

「戦士」はオーソドックスなヴァンサバ系ローグライトアクションとなりますが、「商人」でプレイするとレベルアップ時のパワーアップがローグライトによくある3択からの選択ではなく、所持金を消費して自分でアイテムを買うというものに変わります。結構鬱陶しいですが、お金を稼げればより強いキャラクターをビルドできる可能性があるということでもあります。

「ガンスリンガー」を選ぶと武器の種別が銃器に固定され、ショットガンやハンドガン・ライフルを状況によって使い分けるテクニカルなスタイルに変貌します。このように、本作はキャラクターの選択によって大幅にゲーム性が変化するのです。

また、キャラクターごとに「タレント」というスキルを初期設定することができます。「アクティブタレント」を解放することで最初から持ち込む武器を決められるほか、いくつかのパッシブスキルを得られる「パッシブタレント」でキャラクターの性能を調整することができます。

キャラクターカスタマイズ要素としては「装備」もあります。これはゲームをある程度進行すると解禁される要素で、解禁以降各地の報酬でランダム効果がエンチャントされた装備品がドロップするようになります。装備品はゲームオーバーになっても手元に残り、次のプレイでは新たに装備品を組み合わせてキャラクターを強化した状態で挑むことができるのです。装備品の性能はランダムですが、高難易度ほど高い性能の装備がドロップしやすいので、トレジャーハンティングゲームとしても本作は充分に楽しめます。

本作のゲームモードはF級から始まり、上位に上がるごとにステージが増えていきます。また、1度クリアした階級にはさまざまな縛りプレイが課される「チャレンジ」と、ステージ選択なしで一定時間生き延びることが目的の「サバイバルモード」が解禁されます。「チャレンジ」の数はかなり多く、1度クリアしたステージでも「チャレンジ」となるとまた違った攻略が要求されることでしょう。

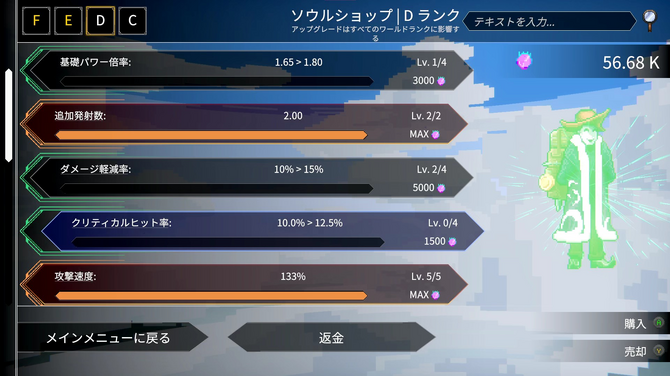

また、ローグライトゲームのお約束として、「ゲームオーバー時に得たポイントでキャラクターの基礎能力を強化する」要素も本作には用意されています。こうして強化できる要素は各ランクの難易度をクリアすることで項目が増えるほか、各チャレンジの達成によっても強化項目が増えます。上位の難易度がクリアできない場合は、下位のチャレンジを繰り返し、キャラクター強化を進めて新たに挑むのも1つの手です。

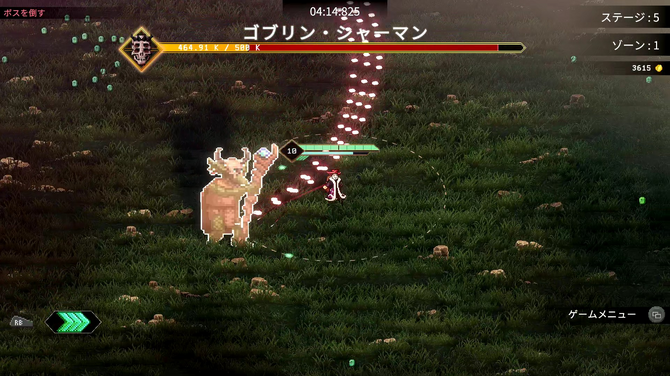

本作ではボスギミックも豊富です。難易度が上がるたびにボスの攻撃パターンも強化され、最初のエリアのボスである「ゴブリン・シャーマン」であっても難易度によっては結構な弾幕を放ってきます。

一見ヴァンサバ型ローグライクアクションゲームとは思えないような、初見でビックリすること間違いなしのギミック系ボスも待ち受けています。筆者はC級ラスボスの「溶岩のタイタン」に見事に初見殺しを食らって、未だにリベンジが完了していません。

ここまで本作を色々と紹介してきましたが、本作には「難易度が上がるとクリアすべきステージ数が多くなり、1回のプレイに時間がかかる」という欠点もあります。その対策の「Quick-Game」オプションもあるのですが(有効にすると1エリアのステージ数が減り、敵の強さと経験値が増す)、それでもC級の時点ではステージが4つとなり、全体のエリア数はかなり多いので1回のランは1時間近くになります。

また、本作はかなり高いレベルでの日本語化が行われているのは確かなのですが、一部わかりにくいパラメーターとその依存関係があります(各能力値の基礎値と強化倍率が独立したパラメーターである、敵の強さに関わる「浄化」「汚染」パラメーターの説明がない……など)。

しかしながら、ランの長さや一部説明の分かりにくさという欠点を除いても、本作は絶妙に練り込まれたローグライトアクションです。ダッシュで敵の群れや弾幕を避け、並み居るザコ敵相手には無双をしつつ、ボスやエリート敵と戦う緊張感は常に健在で、こういった敵と戦うビルドを組み上げていくのも楽しいです。

本作はただの『Vampire Survivors』『Slay the Spire』のクローンであろうとせず、さまざまなローグライト作品、あるいはそれに限らずトレジャーハンティングが面白い作品などのエッセンスを貪欲に取り込み、「ヴァンサバ系」のフォーマットに煮詰めるという熱意をゲーム内からひしひしと感じます。長く遊べる「ヴァンサバ系」タイトルを探している方に、筆者は本作を強くお勧めします。

『Rogue: Genesia』は、PC(Steam)にて1,700円で販売中です。ゲームの序盤を体験できるデモ版も配信中です。

【お知らせ】

本特集「げむすぱローグライク/ローグライト部」はこれまで週刊連載でしたが、2025年4月以降は基本的に隔週連載となります。これは筆者の力量的に毎週ローグライク・ローグライト作品を発掘・プレイして紹介することが厳しかったため、今後はペースを落としての連載となりました。その分紹介する作品のクオリティやレビューの内容もより深掘りしていきたいと思っておりますので、今後とも応援をよろしくお願いします!

Views: 0

アメリカのトランプ大統領が各国に対する関税措置を強化する中、政権で要職を務めるイーロン・マスク氏は、アメリカとヨーロッパの間の関税が将来的にゼロになることが望ましいという考えを示しました。

Source link

Views: 0

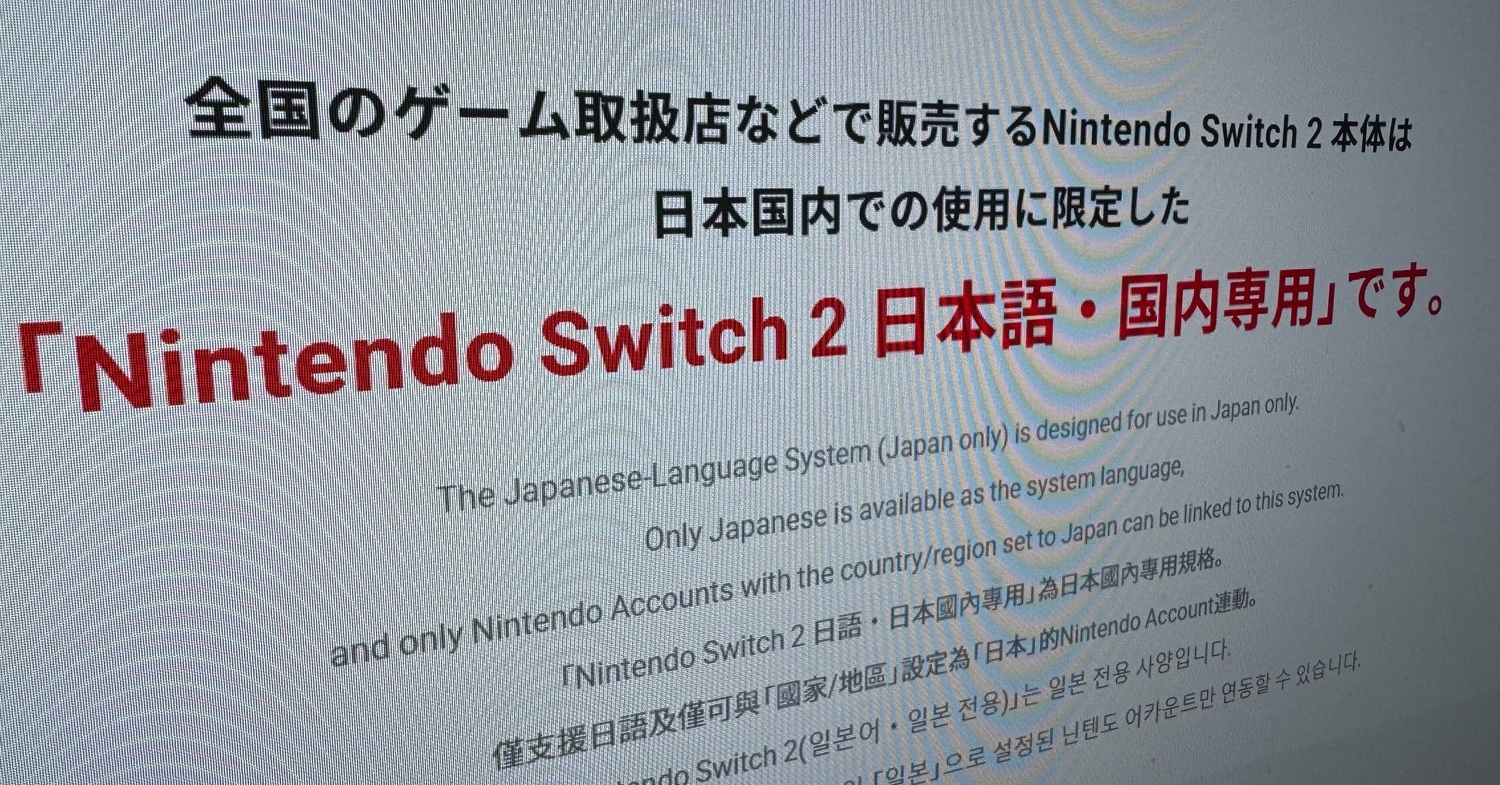

任天堂は、新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」について日本では日本語・国内専用機を発売する方針を示した。

Source link

Views: 0

普段の生活や仕事、趣味などでスマートフォンやPCのスクリーンを見続けている人は多いはず。そのような人たちが悩まされがちなのが「デジタル眼精疲労」です。イギリスのプリマス大学で目の疾患に関する研究をしているダニエラ・オーリング氏が、デジタル眼精疲労の症状とそこから身を守る方法を解説しています。

How to protect your eyes in the digital age – expert in eye and vision science

https://theconversation.com/how-to-protect-your-eyes-in-the-digital-age-expert-in-eye-and-vision-science-252280

2018年の論文では、コンピューター使用者の50%以上がさまざまな眼および視覚の症状を抱えているため、デジタル眼精疲労は「コンピューター視覚症候群」とも呼ばれています。症状としては目の乾燥、涙目、かゆみ、熱感、かすみ目、さらには複視などを特徴としており、単に目に違和感があるという問題ではなく、生活の質や生産性に重大な影響を与える可能性のある慢性的な問題として考えられています。

デジタル眼精疲労の傾向は、新型コロナウイルスのパンデミックにより著しく悪化したことが示されています。2020年の研究では、オンライン授業の学生688人、オンライン授業の教師45人、一般人口208人からの941件の回答を分析したオンライン調査が実施されました。結果として、デジタル眼精疲労の有病率はオンライン授業を受ける学生で50.6%、一般の人々で33.2%と大きく開きがあり、またパンデミックによってスクリーンタイムが大きく増加したことから、デジタル眼精疲労の悪化が警告されています。

オーリング氏によると、デジタル眼精疲労の原因としてはまず、ディスプレイに焦点を合わせたときの「まばたきの回数」が減ることにあるとのこと。また、近くの対象に長時間焦点を合わせ続けるために目が疲れて、軽い刺激から慢性的な乾燥まで、一連の眼の問題を引き起こします。デジタル眼精疲労の症状は多くの場合潜行性で、目の疲れやかすみ目などのわかりやすい症状から、頭痛や首の痛みなどの目から離れた症状までさまざまです。

デジタル眼精疲労の原因としてよく指摘されるのは、ディスプレイが発する「ブルーライト」です。しかしオーリング氏によると、ブルーライトは目の疲労を招き睡眠パターンを乱す可能性はありますが、永久的な目の損傷を引き起こすデジタル眼精疲労の主な原因ではないそうです。デジタル眼精疲労の決定的な原因は、人間工学的に不適切な作業、長時間の近距離作業、まばたきの減少にあります。

デジタル眼精疲労から身を守る方法として、オーリング氏は「20-20-20ルール」を挙げています。「20-20-20ルール」は、アメリカの検眼医であるジェフリー・アンセル氏が1991年頃に提唱したコンピューター使用による視覚的ストレスを軽減する方法で、「20分ごとに、20フィート(約6メートル)先を、20秒間見る」というものです。アンセル氏は1998年に「Visual Ergonomics in the Workplace(職場における視覚人間工学)」という書籍を出版しており、本の中で示された目のケアのためにできる環境的、物理的、視覚的な改善の多くは、多くの眼科専門家や健康機関が推奨するものになっています。

スクリーン使用中に目を疲労させすぎないためには、環境を整えることが重要です。適切な照明、十分な湿度、良好な空気の質は、目の健康に大きく影響します。そのほか、首の負担を軽減するために画面を目の高さより少し下に配置したり、目を細めるのを最小限に抑えるためにフォントサイズを大きくしたり、適切な背もたれで椅子が良い姿勢をサポートするようにしたりと、人間工学的な調整も重要になります。

長時間PC作業を行っても目を疲れにくくするための照明の改善方法 – GIGAZINE

近年では、新たな治療法によりデジタル眼精疲労を軽減できる可能性が高まっています。「TRPM8」と呼ばれる薬剤は、目の表面にある冷却受容体を活性化することで、ドライアイの不快感を軽減する効果が期待されています。また、目の下にパッチとして装着したりコンタクトレンズに取り付けたりできるバイオセンサーにより、涙の量や質をリアルタイムで監視できる技術も研究が進んでいます。

オーリング氏は「このデジタル時代では、視力を保護するための対策を講じることが重要です。デジタル眼精疲労の兆候を認識し、保護策を実施し、適切なタイミングで専門家のケアを求めることで、スクリーンに依存するライフスタイルに伴うリスクを軽減できます。デジタル眼精疲労の課題は克服できないものではないため、目の健康に対する認識、教育、取り組みがあれば、視力を損なうことなくデジタル技術のメリットを活用し続けることができます」とデジタル眼精疲労の問題をよく知って対策することが重要だと語りました。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事

「視力回復トレーニング」に意味はあるのか? – GIGAZINE

自然なバックライトで眼精疲労を軽減するモニター「Eazeye」を18歳の高校生が開発 – GIGAZINE

Views: 0