南海トラフ巨大地震の国の新たな被害想定では、津波による死者は最悪の場合21万5000人にのぼる一方、多くの人が地震の直後に速やかに避難できれば、大幅に減らすことができるとされました。しかし、避難を後押しするために各地で指定が進む「津波避難ビル」について、専門家によるWEBアンケートで、認知度に課題があることが浮き彫りになっています。大阪・梅田で、専門家と検証しました。

Source link

南海トラフ巨大地震 津波の死者 早期の避難で約7割減に

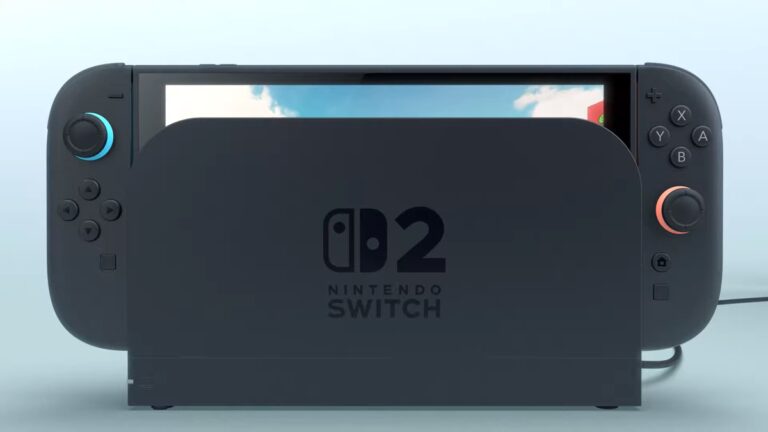

Nintendo Switch 2はDLSSとレイトレーシングに対応 NVIDIAのプロセッサを搭載し、初代Switchの10倍のグラフィック性能になると発表

任天堂は、Nintendo Switch 2がDLSSおよびレイトレーシングに対応することを明かした。

NVIDIAのDLSS(ディープラーニングスーパーサンプリング)は、機械学習を利用して低解像度の画像をリアルタイムでアップスケールし、ゲームのパフォーマンスと画質を向上させるAI技術だ。

IGN USがニューヨークで開催されたハードウェアに焦点を当てたQ&Aに参加した際、任天堂の担当者はSwitch 2がDLSSに対応することを明らかにしたが、どのバージョンなのか、Switch 2専用にカスタマイズされているのか、といったことは説明されなかった。

このQ&Aで、任天堂の企画制作部担当部長を務める堂田卓宏は次のように語った。

「DLSSアップスケーリング技術を使用しています。これは私たちがゲームを開発する際に必要となるものです」

「ハードウェアに関して言えば、最大4Kでテレビへ出力することが可能です。これをネイティブ解像度として利用するのか、それともアップスケールにするのかはソフトウェア開発者が選べます。これによって、ソフトウェア開発者の選択肢が増えると思います」

Switch 2のGPUがレイトレーシングに対応していると明かした際にも、堂田は曖昧な返答にとどめた。「はい。GPUはレイトレーシングに対応しています。DLSSと同様、こちらもソフトウェア開発者が活用できる1つの選択肢やツールになると思います」

ではGPUそのものはどうなのか。技術開発本部副本部長を務める佐々木哲也によると、任天堂はGPUのような細かいことには介入したがらないという。

「任天堂はハードウェアのスペックに関してそこまで情報を明かしていません」と佐々木は言う。「私たちが本当に力を入れたいのは、消費者に提供できる価値の部分です。しかし、パートナー企業のNVIDIAが何らかの情報を公開してくれるはずです」

今年1月、2023年7月に提出された特許申請書が発見された。書類には、ビデオゲームのダウンロードサイズをパッケージ版ゲームのカートリッジに収まるくらいに小さく抑えながら、最大4K解像度を実現するAI画像アップスケール技術についての説明が書かれていた。この特許申請書では、AIを使用して画像をアップスケールする、NVIDIAのDLSSやPS5 ProのPSSRに似た技術について説明していた。

しかしQ&Aの実施後、NVIDIAが公式ブログにて、Switch 2が専用のRTコアとTensorコアを備えたGPUを搭載していることを発表。Switch 2は初代Switchの10倍のグラフィックスパフォーマンスを備えており、スムーズなゲームプレイと鮮明な映像が楽しめるという。

Switch 2では、新しいRTコアによりリアルタイムレイトレーシングを実現し、ダイナミックな光、自然な反射、影をもたらし、より没入感のある世界が体験できるようだ。

Tensorコアは、AIを活用したグラフィックスを加速しながら、消費電力を効率的に抑えてくれる。画質を損なうことなく解像度を高め、ディテールをより鮮明にするDLSSのようなAI駆動の機能を実現。また、AIを活用したフェイストラッキングや背景除去にもTensorコアが使用されている。

なお携帯モードでは、NVIDIA G-SYNCによる可変フレッシュレート(VRR)で、非常にスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現すると謳われている。

あわせて、Nintendo Switch 2のNintendo Directで発表されたタイトルと発売時期のまとめもチェックしてほしい。

そんなにキツイの!? スイッチ2版『スト6』Joy-Conを振りまくる新モード、ラウンド制限時間が60秒に短縮ー「心身ともにアツくなるので」

そんなにキツイの!? スイッチ2版『スト6』Joy-Conを振りまくる新モード、ラウンド制限時間が60秒に短縮ー「心身ともにアツくなるので」

Source link

Nintendo Switch 2はレイトレーシングとDLSSに対応。NVIDIAが公式blogで明かす

2025年4月3日,NVIDIAは,同社の公式blogにて,任天堂の新型ゲーム機「NintendoSwitch2」が,同社製のカスタムプロセッサを採用しており,「レイトレーシング」と超解像技術「DLSS」に対応することを明らかにした。

Source link

【吉田輝和のゲームパビリオンjp絵日記】数と数のぶつかりあい!パーティを組んで戦うJRPG風サバイバーACT『THE GENERAL SAGA』・新しい性癖の扉が開きそうになる!壊れかけのロボとの対話ADV『BatteryNote』 | Game*Spark

ゲームパビリオンjpや東京ゲームショウなどのイベントレポート記事では、開場で画面を直撮りした写真をスクリーンショットの代わりに使っています。

ゲームをプレイしながらの撮影になるので、どうしてもおろそかになってしまう要素があります。それは画面に反射する撮影者の顔の映り込みです。当日は気付かなくても、家に帰って撮影した写真を整理しているときに映り込みを見つけて「この写真、使えないじゃん!」となることもしばしば。その場合は、他のライターさんの撮った写真を使わせてもらったり、体験版のスクリーンショットを使ったりしています。というわけで、今回は体験版のスクリーンショットを一部使用しています。

ただ、写真に映り込んだゲームをプレイしているときの僕の顔、我ながら物凄く良い笑顔してるんですよね。こいつ、どんだけゲームが好きなんだ。

◆数には数だ!パーティを組んで敵の軍勢に立ち向かうJRPG風サバイバーACT『THE GENERAL SAGA』

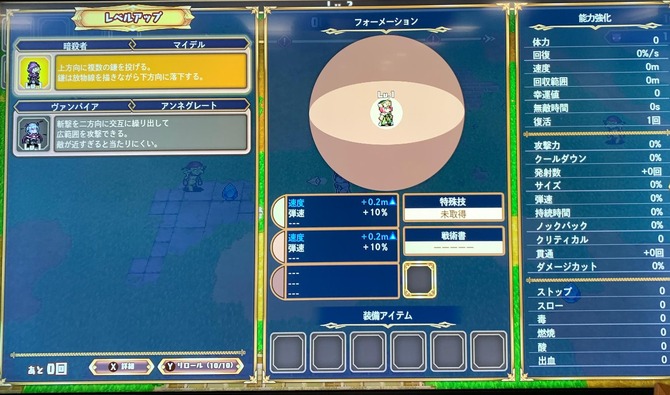

最初に紹介するのは、オーツーのレーベル・peakvoxが手掛ける『THE GENERAL SAGA』!本作は、迫りくる敵の軍勢をひたすらぶっ倒していく『ヴァンパイアサバイバー』ライクなJRPG風のサバイバーアクションだ。

まず最初に、様々な職業のジェネラルから操作キャラクターを選択する。騎士や銃士、占い師や遊牧民など、数多くの職業が存在し、それぞれ性能の異なる武器で戦う。

僕が選んだのは、遠距離攻撃に誘導性能のある神官だ。

敵を倒してレベルが上がると、自キャラを強化したり、新たな仲間を雇用したりできる。そう、本作は一人で戦うのではなく、仲間を増やしてパーティを組んで戦えるのだ。敵は大群で押し寄せてくるので、こちらも仲間とともに数には数で対抗する!

ジェネラルを中心とし、仲間をどの場所に配置するかを決められる。遠距離攻撃型のジェネラルを守るように近接攻撃型の仲間を配置してみた。頑張って僕を守ってくれ!

攻撃の方向も指定できるため、全員を同じ方向に向けた一点突破型の高火力パーティを作ったり、全員がバラバラの方向を向く全方位対応型のパーティを組んだりと、戦略次第でさまざまな戦い方が楽しめる。仲間の配置によってかかるバフが変わるので色々試してみたくなるな。

時間経過とともに敵の攻撃も激しくなってくる。包囲されたときは一点突破の高火力が役立ちそうだ。

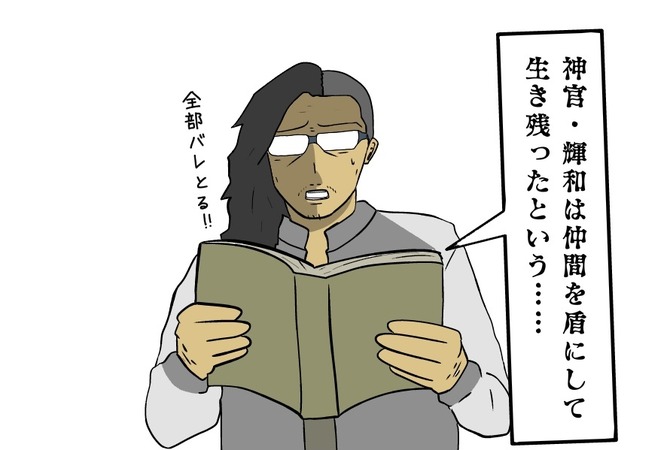

ちなみに、ステージでの戦果は歴史書に記録され、1000年にわたる自分だけの歴史を築くことが出来るぞ!変なことを書かれないようにしなくては……!

『THE GENERAL SAGA』はPC(Steam)/ニンテンドースイッチ向けに発売中!

◆欠損ロボが新しい扉を開かせちゃう!SF対話ADV『BatteryNote』

次に紹介するのは、72studioが手掛け、room6から発売される『BatteryNote』!本作は、壊れかけのロボットを蘇らせて対話を行うSFアドベンチャーノベルゲームだ。登場するロボットは、ジェシカ、サーベリー、デバインドR7の3体。それぞれの出自は、ダイナーのウェイターやオフィス監視のセキュリティ、そして軍事用とバラエティに富んでいる。

主人公には、スクラップ場で拾ったロボットを充電して会話を楽しむという、なんとも趣味の良い日課があった。主人公の身の回りの世話をするサポートAI「アシスタント」が3体のロボットを回収していた。

僕が会話の相手に選んだのは、軍事用に開発されたと思しき戦闘ロボット、デバインドR7だ。

ロボットとの会話の制限時間は10分。ひとつの会話を終えるたびに1分が経過する。また、会話の前にロボットの充電が行えるが、100%を超えて充電すると故障してしまう。以上がルールだ。

適切な電圧で充電すれば、バッテリーに20%充電される。コンセントを繋いでいよいよ起動だ!と思ったけど、20%ではまだ会話は行えないようだ。充電おかわり!

そして二度目の充電では、高電圧を流して限界を超えた充電が可能になった。充電が+40%されるので、100%を超えないように気をつけないといけないな。

デバインドは戦争中に手足を失い、最後は自爆してバラバラになったらしい。そんなデバインドがなぜここまで復元された状態になっているのかは謎だ。

なんだかちょっとおちょくったような選択肢だ。やはり主人公は娯楽のためにこの日課をやってそうだな。

アシスタントもいちいち言うことが物騒過ぎる!

会話を終えると1分経過し、また充電の方法を選択する。このまま会話を続けていくと、デバインドの祖国の情報や、軍事用戦闘ロボットとして散っていったデバインドの正体が判明していくんだけど、制限時間いっぱいまで使い切る前に、高電圧を流して破壊することも可能だ。

高電圧を流し続けて、徐々に故障していく欠損したロボットを見ていると……なにか新しい扉を開いてしまいそうで恐ろしくなる……!

『BatteryNote』はPC(Steam)向けに2025年に発売予定。体験版も配信中!

ここまで記事を書き終えたあと、去年のゲームパビリオンjpレポート絵日記を読み返してみると、去年も写真の映り込みネタを書いてましたね。この一年間、まるで成長していない……。僕の写真の腕前はともかく、開場で見つけた素晴らしいゲームの紹介はまだまだ続きます!

超大陸時代の超巨大な海「パンサラッサ」を航海したらどんな感じになるのか? – ナゾロジー

超大陸パンゲアの裏側に広がる巨大なパンサラッサ海

地球の大陸は、プレートに乗って絶えず移動しているというのは有名な話ですが、プレートを動かすマントルの上昇位置は時代によって変わってきます。

そのため地球上の大陸は数億年の周期で集合と分裂を繰り返しています。この「超大陸サイクル」と呼ばれる現象では、大陸は一度集まり、再びバラバラになることを繰り返します。

私たちが暮らす現代は、大陸が分かれていく「離散期」にあたります。

そして約3億年前、恐竜たちの時代はすべての大陸が合体して「パンゲア」という超大陸が形成されていました。

しかし、こうした時代については、陸地ばかりに注目が集まり、その裏側に広がっていたとんでもなく広大な海がどんなものだったのかという話はあまり聞く機会がありません。

上の地図のパンゲアの外側に広がる巨大な海を見ていると、こんな場所に船で旅立ったとしたらどうなるんだろう? と不安と冒険心に駆られてきます。

この時代の巨大な海は「パンサラッサ海」と呼ばれており、当時の地球の6割を占めていたと考えられています。現在の太平洋ですら小さく見えるほど、圧倒的に広大な水の世界でした。

このような巨大な海は、海洋生物たちの楽園だったのでしょうか?

実のところ海が広いからといって、そこが生物にとって豊かに暮らせる場所だったわけではないようです。意外なことにパンサラッサの中心部は、ほとんど生命のいない領域だったと考えられるのです。

<九州フェア>アキュフェーズ「C-57」&「E-3000」を九州初お披露目/土方氏のエソテリックイベントは大盛況

現在開催中のマックスオーディオ主催の「九州ハイエンドオーディオフェア」。ここではアキュフェーズ、エソテリック、ラックスマンと注目の国産ブランドのブースを紹介しよう。

Source link

プロキシとVPCエンドポイントは混ぜるな危険!! #AWS – Qiita

お疲れ様です。矢儀 @yuki_ink です。

プロキシとVPCエンドポイント、使ってますか??

このような構成で、AWS上でプロキシとVPCエンドポイントを利用されているケースは結構多いと思います。

- プライベートサブネットにサーバ(EC2)を配置

- AWSサービス(S3など)への通信はVPCエンドポイントを通す

- そのほかの通信はプロキシ経由でインターネットに通す

今回はそんな構成に対する問題提起をしてみたいと思います。

なお、この記事は、過去のLTにてご紹介したTipsの1つを、記事として解説・深堀りするものです。

スライドを一通り見ていただくことで理解が進む点もあると思いますので、よろしければご参照いただければと思います。

(出典)VPCエンドポイントを巡る名前解決とルーティングの話

プロキシ側にもVPCエンドポイント置いてませんか????

プロキシを置いているようなパブリックサブネットには、VPCエンドポイントは置かないほうがよい!!(特にゲートウェイ型!!)

プロキシに流したAWSサービス向けの通信が、意図せずVPCエンドポイントに流れ、VPCエンドポイントに設定されたポリシーやアクセス先S3バケットのバケットポリシーの制御を受けて、結果としてサービスへのアクセスが不可となる事象が発生する可能性があります。

「環境の構成が理解できていればそんなこと起こらないのでは??」と思いますが、特にエンタープライズの大規模な(”共通プロキシ”的なものを置いているような…)環境では、構成の全体像を把握できる人間は結構少ないと思います。

なぜ上記のようになってしまうのか。

順を追って整理してみます。

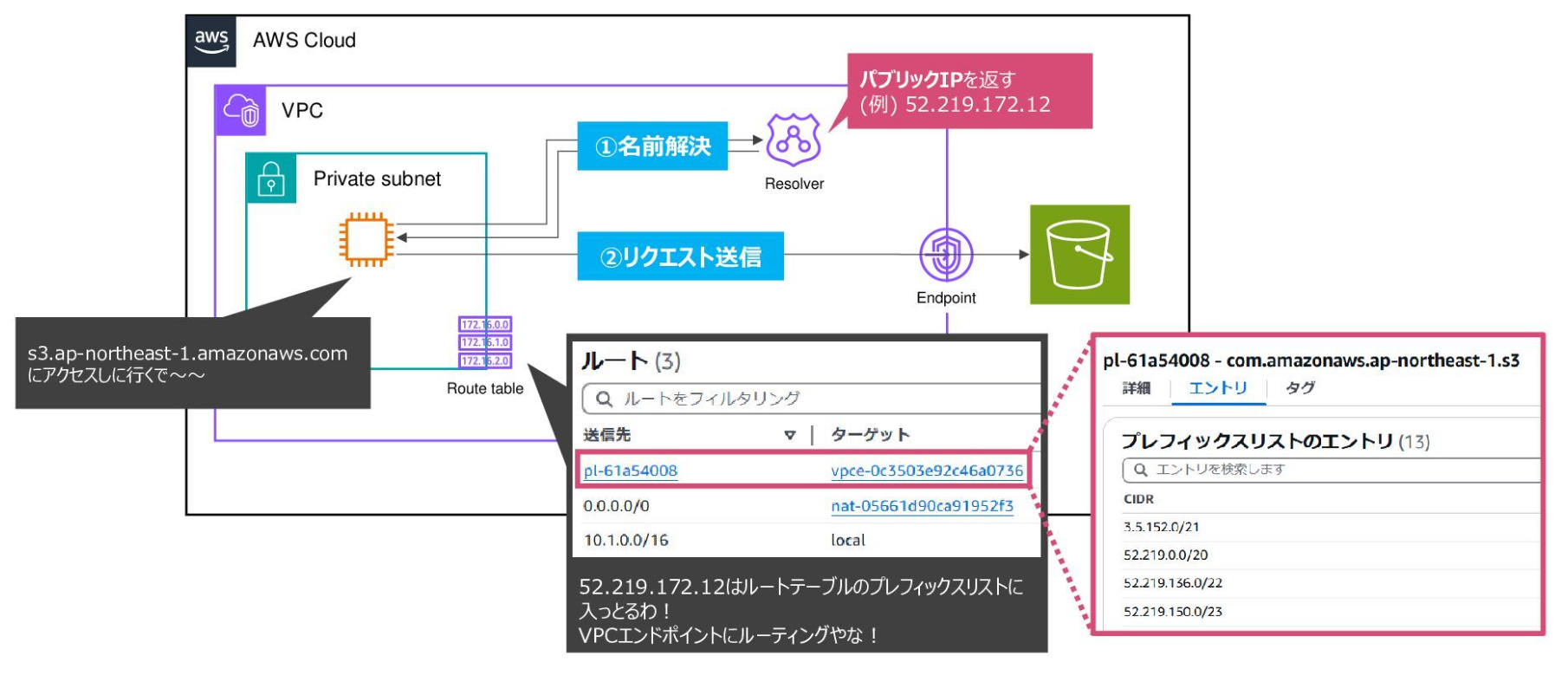

◆ゲートウェイ型VPCエンドポイントの仕組み

まず、ゲートウェイ型VPCエンドポイントの仕組みを振り返ります。

EC2から東京リージョンのS3のエンドポイントにアクセスしようとするとき、流れとしては次のようになります。

==========

- Route53 Resolverに対してDNSリクエスト(

s3.ap-northeast-1.amazonaws.comを問い合わせ) - レスポンスで パブリックIP が返ってくる

- ルートテーブルを参照

⇒ルートテーブルにより、S3のパブリックIP向けの通信がVPCエンドポイントに捻じ曲げられる(デフォルトゲートウェイには行かない)

==========

ルートテーブルの設定によって、通信がVPCエンドポイントに流れ、プライベート通信が成立という点がポイントです。

逆に言えば、ゲートウェイ型VPCエンドポイントだけ作っても、ルートテーブルの設定がなければ意味がありません!

◆インターフェイス型VPCエンドポイントの仕組み

次に、インターフェイス型VPCエンドポイントの仕組みを振り返ります。

EC2から東京リージョンのSSMのエンドポイントにアクセスしようとするとき、流れとしては次のようになります。

==========

- Route53 Resolverに対してDNSリクエスト(

ssm.ap-northeast-1.amazonaws.comを問い合わせ) - レスポンスでサービスエンドポイントに紐づく プライベートIP が返ってくる

- ルートテーブルを参照

⇒VPC内のローカル通信としてインターフェイス(ENI)にアクセス

==========

インターフェイス型VPCエンドポイントを利用している環境では、紐づくサービスのエンドポイントは プライベートIPで名前解決 され、VPC内のローカル通信として処理される点がポイントです。

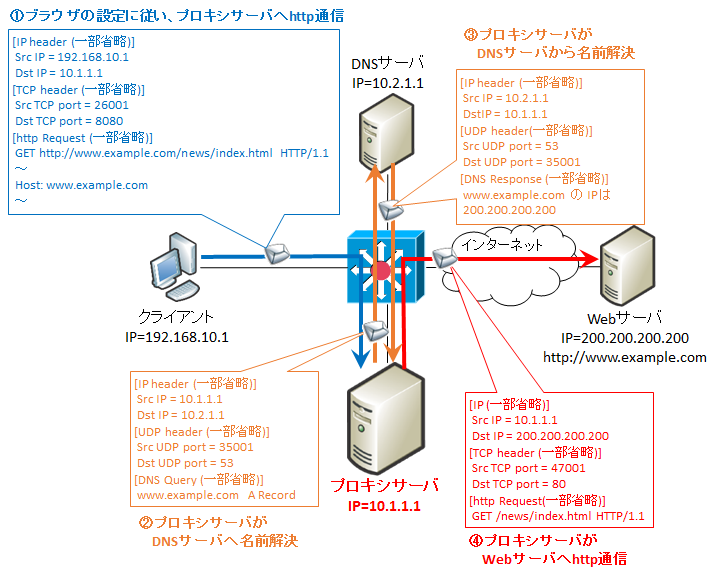

◆プロキシ環境下での名前解決はプロキシが担う

AWSサービスの利用に限らず、URLを使った全ての通信は最初に名前解決を行います。

では、プロキシを使って通信を行う場合、クライアント、あるいはプロキシのどちらが名前解決を担うのか。

答えはプロキシです。

例えば、クライアントから投げられた s3.ap-northeast-1.amazonaws.com へのリクエストは、そのままプロキシに流れ、プロキシ側で名前解決がなされます。

非常にイメージしやすい図がありましたので、紹介させていただきます。

(出典)【図解】httpプロキシサーバの仕組み(http GET/https CONNECTメソッド)や必要性・役割・メリットデメリット・DNSの名前解決の順序

ということは・・・

AWSサービスへのリクエストがプロキシに投げ込まれた場合、プロキシ側でエンドポイントの名前解決がされ、その結果、プロキシが存在するサブネットのルートテーブルに従ってVPCエンドポイントに通信が向かうということが、ご理解いただけたと思います。

特にゲートウェイ型VPCエンドポイントは、VPCエンドポイントポリシーで接続先のリソースを制限している場合があり、そこにハマるとトラブルに直結します。

なかなかマイナーな設定かと思いますが、だからこそ、注意が必要です。

上記でも何度か例示しましたが、AWSサービスのエンドポイントは s3.ap-northeast-1.amazonaws.com という形になっており、つまり リージョンごとにAWSサービスのエンドポイントは違います。

では、クロスリージョンのAWSサービス間通信でプロキシとVPCエンドポイントを利用したらどうなるの・・・??

ここで次のケースを考えてみたいと思います。

==========

【プロキシサーバ】

- 大阪リージョンのパブリックサブネットにプロキシサーバを設置

- そのサブネットにはS3用のゲートウェイ型VPCエンドポイントも設定

【クライアント(接続元EC2)】

- プロキシサーバへ通信を流すクライアント(接続元EC2)は、プライベートサブネットに配置

- 大阪リージョンだけでなく、東京リージョンにも存在する

※東京リージョンと大阪リージョンに散在するEC2が、大阪リージョンの共通プロキシサーバを経て、インターネットに接続するような構成を想定 - 接続元EC2が配置されているサブネットにもS3用VPCエンドポイント(ゲートウェイ型)は作成されている

==========

この環境でのS3向け通信の経路について、様々なパターンを考えてみます。

結論としては、以下のようになります。

◆プロキシサーバから直接S3にアクセスするパターン

プロキシサーバ(大阪) ⇒ VPCエンドポイント ⇒ S3(大阪)

プロキシサーバ(大阪) ⇒ インターネットゲートウェイ ⇒ S3(東京)

★ポイント1★

他リージョンのS3へのアクセスは、VPCエンドポイントに向かわず、インターネットゲートウェイに向かう

◆EC2(大阪)からプロキシサーバ(大阪)経由でS3へアクセスするパターン

EC2(大阪) ⇒ プロキシサーバ(大阪) ⇒ VPCエンドポイント(プロキシ側) ⇒ S3(大阪)

EC2(大阪) ⇒ VPCエンドポイント(クライアントEC2側) ⇒ S3(大阪)

EC2(大阪) ⇒ プロキシサーバ(大阪) ⇒ インターネットゲートウェイ ⇒ S3(東京)

対象の通信のルートが無いことにより通信が失敗

★ポイント2★

プロキシ除外設定をしてはじめて、通信がVPCエンドポイントに行く!!

プロキシに向かわせたくない通信はNO_PROXYに書いておく

◆大阪以外のEC2から大阪のプロキシ経由でS3へアクセスするパターン

EC2(東京) ⇒ プロキシサーバ(大阪) ⇒ VPCエンドポイント(プロキシ側) ⇒ S3(大阪)

対象の通信のルートが無いことにより通信が失敗

EC2(東京) ⇒ プロキシサーバ(大阪) ⇒ インターネットゲートウェイ ⇒ S3(東京)

EC2(東京) ⇒ VPCエンドポイント(クライアントEC2側) ⇒ S3(東京)

★ポイント4★

プロキシと同じリージョンのS3にプロキシ経由でアクセスする場合、プロキシからプロキシ側のVPCエンドポイントに通信が捻じ曲げられる

以上、プロキシ環境下でVPCエンドポイントを使うときは注意が必要!ということをご紹介しました。

VPCエンドポイントは気軽に作成でき、ゲートウェイ型VPCエンドポイントに至っては無料で利用できるので、何も考えずに「とりあえず作っとけ!」となることもあると思います。

しかし、そこにプロキシが入ると、通信経路が思わぬ形になり、トラブルの種となる可能性がありますので、十分にご注意ください。

最後までお目通しいただき、ありがとうございました!

Supabase×Pythonで爆速RAG構築する

はじめに

みなさんは、RAGを構築するする際はどんなサービスを利用していますか?

代表的なものだと以下のようなクラウドサービスが挙げられると思います。

AWS: knowledgebase×OpenSearch

Azure: Azure AI Search, CosmosDB

Google Cloud: Vertex AI Agent Builder

Weaviate

ですが、個人で気軽にRAGを構築してアプリケーションをクラウドプラットフォームにデプロイするにはどれもお金がかかってしまい、なかなか手が出せないと思います。

ここで今回は、Supabaseを用いて無料で爆速RAG実…

Source link

森永製菓は「ザ・クレープ<チョコ&バニラ>幸せホイップ2倍」(183円)を4月7日より期間限定で発売する。

森永製菓は「ザ・クレープ<チョコ&バニラ>幸せホイップ2倍」(183円)を4月7日より期間限定で発売する。