「もしかして私にはストーカー気質の遺伝子でもあるではないか?」――誰かに恋をして頭から離れなくなった経験を持つ人なら、一度はそんな冗談めいた疑問を抱いたことがあるかもしれません。

実は近年、恋愛における執着心や粘着質な行動に遺伝子が関与している可能性が、科学的にも真剣に議論され始めています。

これは決して「愛はすべて脳内物質のせい」と片付ける味気ない話ではなく、むしろ人間の情熱的な一面を生み出す生物学的背景を探るロマンのある試みなのです。

きっかけの一つは、恋する脳と強迫性障害(OCD)の脳の奇妙な共通点でした。

イタリアの研究者たちが行った有名な研究では、恋愛中の人の血中セロトニン輸送体の量を調べたところ、強迫性障害患者と同程度に低下していることがわかったのです。

恋に落ちたばかりの人は嬉しくてハイになっているように見えますが、その脳内ではOCD患者と同じようなセロトニン系の変化が起きている――つまり「恋は一種の軽い強迫症状」と言えるかもしれません。

この発見には研究者自身も驚きましたが、同時に「では遺伝子的な違いによって、恋愛時の執着の強さに個人差があるのでは?」という新たな疑問が生まれました。

実際、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質を調節する遺伝子には多様なバリエーションがあり、これが人それぞれの性格傾向を形作っています。

たとえばセロトニントランスポーター遺伝子(SERT)の多型は、不安気質やOCD傾向との関連が指摘されています。

また、恋愛から得られる快感の強さや「追いかけたい」というモチベーションにも遺伝子要因が関わることが報告されています。

こうした知見が積み重なる中で、「ひょっとすると恋愛に異常な執着を見せる人には、特定の遺伝的特徴があるのではないか?」という仮説が現実味を帯びてきたのです。

そこで今回はこれまでの研究結果をもとにストーカー行為やストーカーに関連した重大な事件に結びつくような「ストーカー遺伝子」とも呼ぶべき因子が存在するかを検証します。

結果、意外な事実が浮かび上がってきました。

目次

- 1:ストーカーと遺伝子

- 2:愛のホルモンはストーカー遺伝子になりえる

- 3:「戦士の遺伝子」がストーカー事件を重大化させ得る

- 4:結び『ストーカー遺伝子』は存在するのか?

1:ストーカーと遺伝子

恋は素晴らしいものです。

脳内にドーパミンがあふれ、「この世で一番幸せ!」と舞い上がるあの感じ――Queenが歌った「Crazy Little Thing Called Love」(愛という名の狂気)、まさにその通りでしょう。

実際、恋の初期段階では相手の写真を見るだけで脳の報酬系が活性化し、快感ホルモンのドーパミンがどっと放出されます。

胸が高鳴り食事も喉を通らなくなるほど夢中になるこの現象に、古代ギリシャ人は「恋は一種の狂気である」と表現しました。

恋愛の魔法は私たちを陶酔させ、生きる活力を与えてくれます。

しかし、その魔法が強すぎるとき、人は執着の闇に足を踏み入れてしまうことがあります。

片想いや失恋の痛みから立ち直れず、相手のSNSを何時間もチェックしたり、行動を逐一知りたくなったり…そんな経験はありませんか?

心理学的には、行き過ぎた恋の執着は「偏執的恋愛」と呼ばれ、病的なケースでは「恋愛依存症」や「ストーカー行為」として問題視されます。

例えば「執着性恋愛障害(OLD:Obsessive Love Disorder)」という提唱概念では、特定の相手を「自分だけのものにしたい、守りたい」という抑えがたい欲求に取り憑かれ、拒絶されても諦められなくなる状態が説明されています。

こうした状態では「一瞬でも離れていられない」「相手のすべてを把握していないと不安」といった強烈な症状が現れ、場合によっては暴力沙汰に及ぶ危険すらはらんでいます。

ロマンチックな愛情と病的な執着の境界線は紙一重です。

多くの場合、恋する人は多少なりとも相手に執着しますが、それ自体は悪いことではありません。

問題はその執着がコントロール不能となり、相手の意思や安全を無視し始めるときです。

現実にはストーカー犯罪も後を絶ちません。

日本では2020年にストーカー相談が2万件以上も寄せられており、女性の約10人に1人が一生のうちにストーカー被害を経験するとされています。

愛の名の下に暴走する執着は、当人にとっても社会にとっても大きな不幸です。

では、なぜ一部の人はここまで極端な執着に陥ってしまうのか?

この問いに対する答えとして浮かび上がってきたのが、冒頭で触れた「ストーカー遺伝子」の可能性です。

まず最初に紹介するのは、愛のホルモン「オキシトシン」にかかわる遺伝子です。

なぜ愛のホルモンがストーカーに関連するのでしょうか?

2:愛のホルモンはストーカー遺伝子になりえる

「愛のホルモン」とも呼ばれるオキシトシンは、人の信頼感や共感力を高め、人間関係の絆を強める作用で知られています。

実際、恋に落ちたばかりのカップルでは血中オキシトシン濃度がぐんと上昇することが観察されています。

恋人同士が見つめ合ったりハグをすると幸福感に満たされるのも、このホルモンのおかげかもしれません。

しかし、オキシトシンには意外な“裏の顔”もあります。

最近の研究によれば、オキシトシンは状況次第で人に優しい行動を促すだけでなく、逆に攻撃的な振る舞いを引き起こす場合もあるのです。

愛情ホルモンで人が穏やかになるどころか、時に嫉妬や執着心が増幅されてしまうと聞けば驚きかもしれません。

しかし特定の相手に愛という特別な感情を維持し続けるには「執着心」が必要であり、愛と執着はコインの裏表のような存在でもあるのです。

台湾の精神科医、Chuang Jie-Yu氏らの2020年の研究は、まさにこの「愛のホルモン」の光と影に切り込みました。

彼らによると、恋愛関係がこじれたときに現れやすい危険な行動パターンとして、

浮気癖型(playing)

失恋落ち込み型(suffering型)

執着追跡型(stalking型)

の3つに分類することを提唱しています。

Chuang氏は、これら3つの背景にあるのがオキシトシンの働きの「偏り」だと考えました。

通常、恋愛中はオキシトシンが適度に分泌され、相手への愛情と安心感を育みます。

ところが浮気性型では、このオキシトシン分泌の高まりが鈍く抑えられている可能性があります。

絆のホルモンが十分に出ないため、パートナーへの愛着が浅く、「心が満たされない」状態で次の刺激を求めて浮気を繰り返してしまうのかもしれません。

一方、失恋落ち込み型や執着追跡型では、オキシトシンの分泌が過剰に高まりすぎていると考えられています。

特に、拒絶や失恋といった相手からの冷たい態度に直面してもオキシトシンが高止まりし、相手への思いが収まらずに頭がいっぱいになってしまうのです。

その結果、心の痛みが自分自身への攻撃(内向きの怒り)となって鬱状態に陥るのが失恋落ち込み型、怒りの矛先が相手へ(外向きの攻撃)向かうのが執着追跡型、と位置づけられます。

同じオキシトシン過剰でも、ベクトルの違いで内なる狂気にも外への暴走にもなり得るわけです。

また別の研究ではオキシトシンを細胞に伝えるオキシトシンの受け手(オキシトシン受容体)の性能によって、SNSでのフォロワー数がどのように変化するかを調べる研究が行われました。

結果、オキシトシン受容体が高性能な遺伝子の人に比べて低性能な遺伝子の人は、より多くのフォロワーを持っていることが示されました。

(※便宜的にGG型を高性能、Aアレルを低性能としました。この研究は小規模なものですが、同研究チームによる類似研究が進行しています)

つまりオキシトシン受容体の性能が「どれだけ多くの人をSNSで追いかけるか」に関連していたのです。

この発見は、デジタル社会における人間関係の新たな側面を浮き彫りにしています。

SNSで何十人もの他者の投稿をチェックせずにいられない性質は、もしかすると遺伝子に刻まれた愛着気質の現れなのかもしれません。

SNS時代の「追跡行動」とも言えるこうした行動は、従来型のストーキング(現実世界での付きまとい行為)の前段階に当たる可能性すら考えられます。

デジタル上で気軽に行われる「フォローする」という行為の背後に、私たちの知らないストーカー資質が関連しているとしたら……SNSとの付き合い方も変わってくるかもしれません。

しかしストーカー事件に関連するのはオキシトシンだけではありません。

重大なストーカー事件では愛とは真逆の殺傷事件も起きています。

3:「戦士の遺伝子」がストーカー事件を重大化させ得る

たとえば、好きな人に振られて物に八つ当たりしてしまった——そんな経験はないでしょうか。

実は、人が「キレやすい」かどうかにはある遺伝子が関係している可能性があります。

この遺伝子は「戦士の遺伝子」とも呼ばれ、持っている人は挑発されると攻撃的な行動が強まりやすいことが研究で示されています。

「戦士の遺伝子」の正体は、脳内で神経伝達物質を分解する酵素MAOAを作るMAOA遺伝子(特にその低活性型)です。

人によってこの酵素をたくさん作る型とあまり作らない型があり、後者(MAOA-L)では酵素が不足するため神経伝達物質が処理しきれず、興奮が鎮まりにくい状態になると考えられています。

最近の研究で、より一般的な低活性型(MAOA-L)の変異も人の怒りっぽさに影響しうることが分かってきました。

ある実験で、被験者が自分のお金を奪った相手に罰を与えられる場面を設定しました。

その結果、大半を奪われる強い挑発ではMAOA-L保持者のほうが激しく報復しましたが、わずかな挑発では遺伝子による差が見られませんでした。

つまり、この遺伝子の影響は普段は控えめでも、理不尽な目に遭うと怒りの導火線に火がつきやすいということです。

しかし、MAOA-Lを持つ人が常に怒りっぽいとは限りません。

むしろ最近の研究では、彼らは人一倍傷つきやすく、侮辱や拒絶といった心の痛みに過敏に反応してしまうことが示唆されています。

実際、社会的に仲間外れにされた場面で、痛みに関わる脳の部位が通常より強く反応することも確認されています。

つまり、傷つきやすいからこそ怒りやすい可能性があるのです。

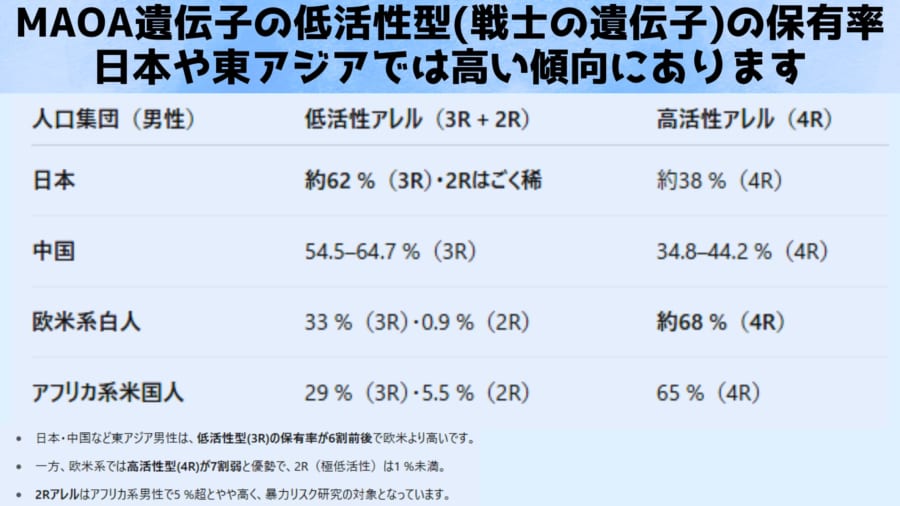

このMAOA-L型自体は決して珍しいものではありません。

欧米では約3人に1人がこの変異を持つと報告されており、ごくありふれた体質なのです。

ただし、この遺伝子があるからといって誰もが乱暴になるわけではありません。

その影響が現れるかどうかは環境や状況次第です。

幼少期に虐待を受けたグループではMAOA-L保持者が将来暴力に走る割合が際立って高かった一方、虐待なく育った場合はたとえこの遺伝子を持っていても反社会的行動に出る人はほとんどいませんでした。

要するに、遺伝子は火薬のようなものですが、それに火をつけるかどうかは周囲の環境なのです。

「戦士の遺伝子」が怒りっぽい型である人が、さらにオキシトシン関連の遺伝子でストーカーを引き起こしやすい型を持っており、恵まれない環境で暴力を抑えることを学ばなかった場合……恋人から拒絶されたことで激昂し、過剰なつきまといや暴力が絡む重大な事件へ発展するというシナリオもあり得るでしょう。

ただストーカーによる重大な殺傷事件は、オキシトシンや戦士の遺伝子だけで全て解説できるわけではありません。

安らぎを与えるセロトニン系や興奮を起こすドーパミン系など人間の感情に作用する遺伝子は膨大な数に及ぶからです。

そのため「この遺伝子がある人はストーカーになりやすい」という傾向はあっても、「この遺伝子のせいでストーカーになった」と全ての責任を特定の遺伝子のせいにすることはできないのです。

では結局「ストーカー遺伝子」という言葉は意味があるのでしょうか?

4:結び『ストーカー遺伝子』は存在するのか?

本記事で見てきたように、人の偏執的な攻撃性や執着心を左右するのは単一の「ストーカー遺伝子」ではなく、複数の遺伝要因の絡み合いです。

例えばオキシトシン受容体遺伝子は人の信頼傾向や共感能力と関連しています。

MAOA遺伝子の変異は衝動的な攻撃性と結びつく可能性が指摘されています。

これらの事例は、“犯罪遺伝子”なるものの存在を直接示すというより、遺伝子変異が人の反社会的傾向を高めうることを示唆しています。

言い換えれば、遺伝の影響は白黒のスイッチではなく、グラデーションとして私たちの性質に現れるのです。

しかも、こうした遺伝素因は一部の人だけのものではありません。

実際、高い攻撃性に関わるMAOA遺伝子の低活性型は欧米系白人男性の約34%に見られるとの報告もあります。

またオキシトシン受容体遺伝子の低性能タイプ(AA型)は欧州系成人では12%となっています。

(※ちなみに日本人男性の場合、戦士の遺伝子とされるMAOA遺伝子の低活性型の保持率はなんと55~65%とされ、これは世界的にもかなり高い数値です。また日本人のオキシトシン受容体遺伝子の低性能タイプ(AA型)の割合も38〜44 %とかなり高くなっています。)

つまり「ストーカー気質」の種は特別な突然変異ではなく、私たち誰もの中に潜み得るのです。

遺伝要因の支配力を如実に示すのが、一卵性双生児の研究です。

遺伝情報が完全に同一の双子では、一方が凶悪な犯罪行動に及んだ場合、他方も同様の行動を取る確率が約50%(40〜55 %の範囲)に達します。

一方で、遺伝子の半分しか共通しない二卵性双生児では一致率は約20%に留まります。

さらに、人間の「共感力」ですら遺伝に左右されます。

ある分析によれば、他者の痛みに共感して感じる情動的共感性は約半分が遺伝要因で説明できるそうです。

生まれ持った設計図が、私たちの気質から行動まで大きく方向付けていることは否定できません。

しかし、たとえ“危険な”遺伝子を持っていても、人が必ず犯罪者になるわけではありません。

環境要因との相互作用も無視できません。

例えば、前出のMAOA変異でも、幼少期に虐待を受けた人のみ暴力的傾向が顕著に現れ、同じ変異を持っていても虐待を受けなければ問題行動は増えなかったという報告があります。

このように、遺伝子はあくまで“傾向を高める”要因であって決定因ではないのです。

したがって、遺伝子スクリーニングで将来の犯罪者候補を特定しようとする発想には危険が伴います。

ある遺伝型を持つ人を「将来の犯罪者」と烙印すれば、社会的な偏見を生みかねません。

それでもなお、最もゾッとする現実が残ります。

人間は自分の意思で行動を選んでいるつもりでも、その深層では遺伝子が静かに糸を引いているかもしれません。

「ストーカー遺伝子」は確かに存在するのかもしれません。

ただし、それは特殊なDNAではなく、誰もの中に内在する無数の資質の一部です。

自分の中にその暗い芽が潜んでいると想像するだけで、自身の内面が少し怖く感じるのではないでしょうか。

※参考文献

Reward, Addiction, and Emotion Regulation Systems Associated with Rejection in Love

Monoamine oxidase A gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provocation

Abnormal behavior associated with a point mutation in the structural gene for monoamine oxidase A

Monoamine oxidase A gene polymorphisms and personality traits in the Japanese population

Genetic polymorphism of monoamine oxidase A gene and spontaneous aggression in healthy Chinese males

Cultural variation of oxytocin pathway genes in modern humans

Problematic social network site use and adult attachment: A systematic review

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0