注意

本稿はホラータイトルを取り扱っているため、ショッキング・グロテスクな画像が含まれます。

また、ネタバレとなる内容を含みますのでご注意ください。

『サイレントヒル』、『サイレン』、『零』シリーズなど、PS1~PS2時代の名作と謳われるホラーゲームは、その圧倒的な個性・完成度・話題性から、令和になった現在でもいまだ強い影響力があります。

近年でいえば、Steam向けに『Stray Souls』や『Mirror Forge』といった、特に『サイレントヒル』を色濃く反映した作品が多く発売されています。しかし、レビューを見てもあまり評価的に著しくないのが事実であり、現代的な「再解釈」の難しさが浮き彫りになっています。

さて今回ご紹介するのは、開発はRED SOUL GAMESが、パブリッシングはRaw Furyがそれぞれ担当し、2025年4月22日にPC(Steam)向けとして正式リリースされた期待のサバイバルホラー『Post Trauma(ポスト トラウマ)』です。

ご多分に漏れず、本作品も「古典的名作の持つエッセンスを現代的に再解釈した」と明言していますが、果たしてそれは本当なのか、見事サバイバルホラーというジャンルの“新基準”となりうるのか。その全貌を筆者が徹底的にお届けします。

なお本稿は、開発元からプレス用コードの提供を受け執筆しています。製品版とは仕様が異なる場合があるのでご了承ください。

◆“うっかり日本語を喋る”中年男性に訪れた悪夢─『Post Truma』とは

超現実的空間を探索するサバイバルホラー

本作は昔ながらの固定カメラ視点(場面によって一人称視点にもなる)を採用した、サバイバルホラー・アドベンチャーです。

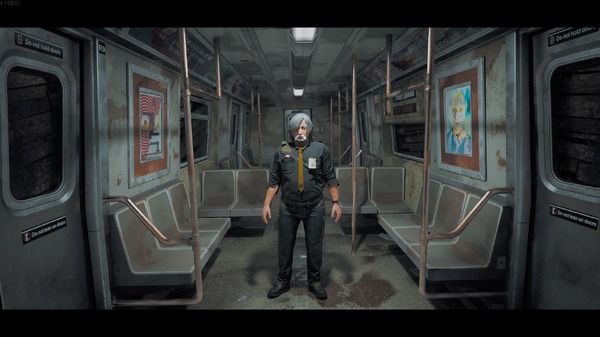

プレイヤーは、やや太り気味の中年男性「ローマン」を操作し、不気味な建築物と忌まわしいクリーチャーが徘徊する、悪夢のような超現実的世界を探索し、生き延び、真相を明らかにしていくのがゲームの目的です。

なお執筆時点でのSteamレビューは130件中、78%がポジティブな「やや好評」に留まっています。

くたびれた中年主人公の魅力

主人公ローマンは、とある苦悩を抱えた車掌として描かれます。見ての通り、彼はお腹がぽっこり出た50代前後の中年(?)男性で、顔に刻まれた深いシワと白髪、疲れ切ったような表情がずいぶんと味わい深い。

ローマンのキャラクター造形は、他のホラー作品の中でもかなり特徴的であり、筆者はかなりお気に入りです。『バイオハザード』のレオンやクリスが持つ超人的ヒーロー像は、たしかに主人公の属性として魅力的ではありますが……。

一方で、本作品や『サイレントヒル2』のジェイムスのような「非力な一般人」という人物像は、プレイヤーに寄り添う存在として親近感を抱かせ、何より心理的な不安と恐怖感をダイレクトに伝えやすい、という魅力があるのです。

しかしジェイムスだってよく見れば痩せ型で、身長も高く男前といえば男前。そのため、ローマンという「小太りの中年男性」という主人公属性がいかに異例中の異例であるか、お分かりになると思います。とはいえ、それこそが本作のオリジナリティであり新鮮さだと感じた次第です。

またローマンは基本的に英語で話しますが、なぜかとっさに日本語を喋ってしまうクセがあります。それもそのはず、彼を演じているのはイギリス在住のトーゴ・イガワ(伊川 東吾)氏で、数々の映画に出演しているれっきとした日本人俳優なのです。

とくに駅構内でクリーチャーと初遭遇する場面では、驚きのあまり「何だこりゃ!」と流暢な日本語で叫んでしまうことも。意表を突かれた筆者は思わずニッコリ。でも、一応シリアスな場面なんですよねここ……!

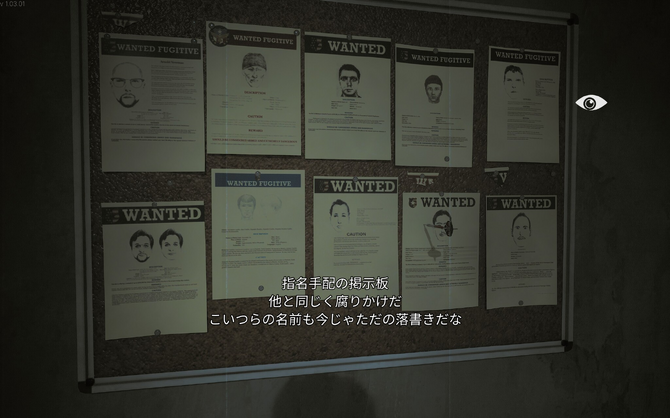

ほかにも異世界のあちこちに、日本語のポスターや看板が登場したりと、開発チームの日本愛やリスペクトを節々に見て取れます。

「往年のホラーゲーム」らしい謎めいたストーリー

ローマンは記憶が無い状態で、奇妙な列車内で目を覚ますところから物語は始まります。序盤から登場人物の出自やバックボーンなどは全く明かされないまま進行し、すべてが謎めいたままに語られていきます。

そして、終盤に近づくにつれうっすらと真相が明るみになるという、往年のホラーゲームらしいオーソドックスなシナリオ構成です。これは良くも悪くも「プレイヤーのご想像にお任せします」的なニュアンスを感じました。

また、本作では『サイレントヒル2』に登場する謎の少女・ローラの役割に近しい、フレイヤという女性がパートーナーになりますが、こうした名作へのオマージュが数多く盛り込まれていた点も魅力のひとつでした。

ところが、ストーリーに関してはやや批判すべき点もあります。何故なら、いくら謎めいているのが魅力といえど、各パートの繋がりが不明瞭すぎるのです。そのうえ、ストーリー展開も唐突かつ強引だったし、終盤もイマイチ盛り上がりに欠けている、あっけない結末だったのもマイナス点。

おそらく参照元である『サイレントヒル2』のような、重厚かつ考察しがいのある物語を作りたかったんだろうな、と思われますが……個人的にはどうにも空振っているような印象でした。

リマスター版『オブリビオン』と“精神的発売日”

本作は、もともと2024年10月29日にリリース予定でしたが、ブラッシュアップなどのため延期に。しかし、2025年4月22日にようやく正式ローンチしたものの、その数時間後になんと名作RPG・リマスター版『オブリビオン』の発表と即時リリースが決定するという、予想外の「不運(ハードラック)」に見舞われてしまいます。

それを受け開発チームは、「精神的後継作品」をもじった半ば本気の“精神的再発売”を宣言。要は、シロディールに旅立ったプレイヤーを辛抱強く待つので、「再リリース日」である6月23日にまたプレイして欲しいとのこと。もちろんこれはジョークの一種でありますが、なんとも泣ける話で浪速節が大好きな日本人の心を鷲掴みにするエピソードでしょう。

とはいえ現時点でも普通に買えるので、再リリース日なんて待たずに、さあ今すぐプレイしようぜ!

◆レトロと現代水準が融合したビジュアルと操作感覚

動的な固定カメラ視点がもたらす心理的不安と恐怖

さて、ここからは実際のプレイをそれぞれ見ていきましょう。プレイヤーの視野は、『バイオハザード』が発明した監視カメラ映像のような限定された視点に、初代『サイレントヒル』の映画のような柔軟なカメラワークを合わせた、いわば「動的な固定カメラ視点」でゲームを進めていくことになります。

その「先の見えない」感覚は、プレイヤーにとてつもない心理的な不安を与えます。「次にカメラが切り替わった瞬間にクリーチャーがいたら…」や「何が待ち受けているんだろう」など、ハラハラしながら探索するのは恐ろしくも楽しく、ホラーゲームの醍醐味を最大限に感じることができるのです。

現代的なTPS風の肩越し視点に慣れきったプレイヤーには、奇妙で新鮮な感覚を呼び起こし、古参のホラーゲーマーは懐かしいノスタルジーに浸れる、非常に良い試みだったと思います。

タンク操作は現代的にアップデートされ快適に

操作方法は、昔でいう十字キーで方向を決定し/ボタン押下で歩く、いわゆる「タンクコントロール」を下敷きにしていますが、そこは現代水準に合わせてアップデートされており、左スティックひとつで自由に動き回れるのでとても快適でしたね。

操作の反応もスムーズで、ストレスをいっさい感じなかったのが良かった点です。また、右スティックで周囲をある程度見渡せたのもナイスでした。

精緻で美しいグラフィックが臨場感を生む

本作は、Unreal Engine 5謹製の美しいグラフィックも特筆すべき点です。リアルな壁の汚れや亀裂、床にしみる謎の血のりなど、細かな背景美術に加え、光と影の境界を作り出すライティングと高解像度のテクスチャによって、おぞましい悪夢の世界を見事に描写しています。

レトロな視点とリアルなグラフィックの融合は思った以上に相性バッチリで、何よりも新鮮さと懐かしさを同時に味わえる不思議な感覚でした。

◆『SH』っぽさ全開。奇妙な世界での探索が面白い

「調べがい」のあるインタラクティブな探索要素

プレイヤーは、夢と現実が混じった奇怪な空間を探索していきます。『バイオハザード』など、周囲の環境をつぶさに調べていく楽しさと、アイテムを見つけた時の喜び、先へと進んでいく達成感が醍醐味であり、ホラーゲームの面白さにつながっています。

その点において、本作はインタラクティブ性が非常に豊富です。謎解きのヒントになる重要なものから、何気ないローマンのつぶやきまで、さまざまなメッセージが仕込まれており、とても「調べがい」のある、飽きのこない探索を楽しめました。

ちょうどいいサイズのマップ

ホラーゲームの楽しさは、「マップの広さ」にも関係します。あまりに広大だと行ったり来たりが面倒に感じてしまうし、かと言って狭すぎると奥行きがなくてつまらない。その点を踏まえると、本作は広すぎず狭すぎずのコンパクトに纏まった、ちょうど良いサイズ感でした。

それに地下鉄構内、学校など探索するロケーションもそれなりに種類があります。欲を言えば、もう少し多様であれば……と思いましたが、値段を考えると妥当な気もします。

ただし、残念に思った点もいくつかあります。まず、メニュー画面からエリアマップを開けないこと。そもそもアイテムとして存在しないので、壁にあるマップを都度確認して現在位置を把握する必要があります。

この仕様が、ハードコアなサバイバル感を演出する一方で、『サイレントヒル』のようにマップ画面で一息つく、という「つかの間の癒しタイム」がなくなっていたことが個人的に気になるところでした。

シンプルなインベントリ機能とUI

ホラーゲームにおいて、インベントリの重要性はとても高く、その機能性、デザイン、使いやすさなど、プレイヤーの没入感にもダイレクトに影響します。

まず機能面でいうと、アイテムは武器や回復など常に使う欄と、キーアイテム欄に分かれています。それぞれのアイテムは詳細に確認できるうえ、配置移動やショートカット機能まで備えており非常にグッド。デザインは画面左側にゴチャゴチャせずシンプルに纏まっているので、見やすく、そして使いやすかったです。あえて個人的な希望を言えば、アイテム同士を組み合わせたり、アイテムをじっくり観察する機能も欲しいと思いました。

一方で一番ガッカリしたのは、日記やメモといった「資料アイテム」が拾えなかったこと。ゲームの世界を紐解いたり、深く考察する手がかりになったり、結構欠かせない存在なのですが……。

なおユーザーインターフェースの全体的なデザインは、武器アイコン、体力バー、スタミナバーが一体になったスタイルで、こちらの没入感を妨げることはありませんでした。

二つの奇妙な世界

本作は、ローマンを操作する固定カメラ視点のパートと、「カルロス」と呼ばれる謎めいた人物を操作するパートに分かれています。カルロスの世界では、一人称視点での謎解きと探索することになり、「表世界」と「裏世界」のように、対比する構造となっているのが面白い。

『サイレントヒル』に捧げるオマージュ

このゲームは、『サイレントヒル』への豊富なオマージュも魅力です。たとえば、ローマンがグロテクスな肉の穴に入る場面では、『サイレントヒル2』のジェイムスが意を決して奈落の底へダイブするシーンを彷彿とさせるし、初めて手に入れる武器がバールなのも、『サイレントヒル』ではお馴染みの武器・鉄パイプを意識しているだろうし、アイテムを拾った際の音もかなり似ている気がします。

全体的に過剰ではなく控えめのオマージュが、リスペクトしつつもオリジナル性も出したい、という欲求をビンビン感じる素晴らしいデザインやアートスタイルでした。

◆メモ帳必須?ハードコアな謎解きパズルが楽しすぎた

「観察すること」がカギになる謎解きパズル

初っ端の地下鉄車内からハードな謎解きがプレイヤーを待ち受けます。固く閉ざされた扉を開けるには、錠前に正しい番号を入力しなければなりせん。基本的に謎解きはノーヒントなので結構大変ですが、よくよくまわりの環境を「観察」し、ロジカルに考えていけば解ける仕組みなので、理不尽な難しさというわけではないです。

車内の至る場所を調べ、四角の記号は「7」三角は「1」といった具合で一致する数字を発見していきます。そうすれば自ずと答えが分かってくるでしょう。もちろんすべての数字が分からずとも、当てずっぽうでも解けますが、序盤のうちだけです。

諦めずに頑張って答えを導き出し、正解したときの快感たるや。おそらく作中で一番楽しかったのが謎解きだったと筆者は思います。

メモ帳を活用せよ!

本作は、資料的なアイテムを拾ってあとからメニュー画面で再確認する、といったことができません。ゆえに、環境から得た図形や数字などの情報は、実際にメモ帳に書いたりして代用します。

たとえば、コインを並び替えるパズルでは、それぞれに対応する謎めいた詩があるので書き写して整理してみたり、暗証番号の手がかりになりそうな生年月日を片っ端からメモってみたり……多少面倒に感じますが、このアナログ感が昔のゲームっぽくてめちゃめちゃ楽しいのです。

また、パズルの種類も定番的なものから大掛かりなものまで多種多様。難易度は比較的簡単~頭をひねるハードな謎解きが行く手をはばみ、手応えや挑戦しがいが大いにありました。

◆「オマケ感」強めの戦闘システムが気になる

クリーチャーのデザインが秀逸

最後は戦闘パートについてご紹介します。世界観、探索、謎解きにつづいて戦闘システムもホラーゲームを構成する大事な大事な要素。ゲーム開始時点では、それも含めて超ワクワクしていた筆者だったのですが……。

プレイヤーが対峙するモンスターは、グロテスクな造形と気持ち悪い動きが非常に秀逸です。『サイレントヒル』には及びませんが、かなりの恐怖とおぞましさを感じました。

しかし気になったのは、モンスターに遭遇することが思った以上に少なかったこと。道中にもっと敵がウヨウヨ徘徊し緊張感のあるプレイを期待していただけに、肩透かしを食らったような気分で残念でした。

モッサリしたアクション

攻撃はRTボタン、ターゲットロックはRSボタン、そして回避はBボタンで行います。全体的にモッサリした操作感のアクションで戦闘の爽快感は少なめです。

戦闘は、1~2発殴る→回避して距離を取るヒット&ランが基本的な流れです。案外どの敵も攻撃モーションがわかりやすく、回避のタイミングを見切るのは容易でしょう。ただし、こちら側のアクションもモッサリ気味だったので、カウンターを喰らわないよう慎重に見極めることが大切です。

固定カメラ視点の弊害なのか、とくに近接攻撃のリーチ範囲が分かりづらいためスカりやすく、そのまま反撃を喰らうことも多々ありました。それに、回避アクションは任意の方向ではなく一方向にしか逃げれないので使い勝手が凄まじく悪かったのもマイナス点でした。

武器の種類が少ない

元々あまり戦闘に比重を置いてない設計らしく、ゲーム中に登場するのはハンマーなどの近接武器と、ハンドガンやショットガンの銃器くらいで選択肢の少なさが気になりました。そして最も指摘したいのは、銃弾や回復薬といったアイテムそのものが落ちておらず入手しづらいことです。

サバイバルホラーゲームは、限られた資源をやりくりするのが本質なんですが、たとえばハンドガンの弾は、終盤付近まで手に入りません。なので、使用武器は近接一辺倒になってしまいます。この配置バランスの悪さが、戦闘の面白さを台無しにしていたのは間違いないでしょう。

付け加えると、ショットガンやハンドガンでの射撃はそれなりに気持ち良かったし、攻撃力も高く重宝します。けれども、あゝ弾薬の少なさよ……。

ボス戦以外はスルー可能

本作は、前述の通りそもそも戦闘パートの「オマケ感」が強く、『バイオハザード』のような激しい戦闘を想定したゲームではない気がします。というのも、敵の足も遅く走れば逃げ切ることができるし、なんならボス戦以外すべての雑魚モンスターをスルーして探索することも可能だからです。

これはこれで、ホラーやアクションゲームが苦手な人でもプレイできる安心設計かもしれませんが、個人的に本作の戦闘はあまり楽しいと感じれませんでした。

◆総評─すべてが平均を上回る素晴らしいホラーゲームだったが、「傑作」とは言い難い

結構な長さのレビューになりましたが、ここで総評に移ります。本作は、『サイレントヒル』などのPS2時代の名作ホラーゲームたちに影響を受けた世界観、レトロな固定カメラ視点に美麗グラフィックをブレンドした新鮮なゲームの骨格を持ち、その上で現代的な操作感による楽しい探索、手応え抜群の謎解きパズルが組み合わさった、平均値を遥かに超えた「サバイバルホラー」ジャンルの新たな基準点となり得る、素晴らしい作品だと評価できます。

しかし一方で、ストーリーテリングの展開の仕方や盛り上がりに欠けるエンディング、面白みとスリルのないオマケ程度の戦闘など、批判すべき点や疑問が残る要素もあった非常に惜しい作品でもあります。

ただ、1,700円という値段のインディーゲームとして考えれば、近年のホラーゲーム界隈の中でもダントツの出来栄えであったし、「古典的ジャンルの再構築」に成功した稀有な作品だと言えるでしょう。

Game*Spark レビュー 『Post Trauma』 Windows PC(Steam)/ PS5 2025年04月22日リリース

古典的ジャンルを見事に再構築した良作サバイバルホラーだが、全体的に詰めが甘い部分も。遊ぶ価値は充分ある一作

-

GOOD

- 固定カメラ視点+精緻グラフィックの懐かしくも新しい感覚

- アナログ感のある楽しい謎解きパズル

- しっかりとオリジナリティを持った世界観

- 値段以上のボリュームとクオリティ

BAD

- やりがいの少ない戦闘パート

- やや強引で唐突なストーリー展開とパッとしない結末

Views: 0