for iPhone充電ケーブル 【正規MFi認証品】0.2M/1M/1M/2M 4本セット 純正 ライトニングケーブル アイホン 充電コード 2.4A急速充電 断線防止 超高耐久 USB らいとにんくけーぶる for iPhone 14/14 Pro/13/13 Pro/12/11/XS/XR/8/8plus/7/6/SE/iPad Mini/Air 各種対応 lightning コード

¥849 (2025年5月5日 13:08 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)

なぜ北条高時は「闘犬とダンス」に夢中だったのか?

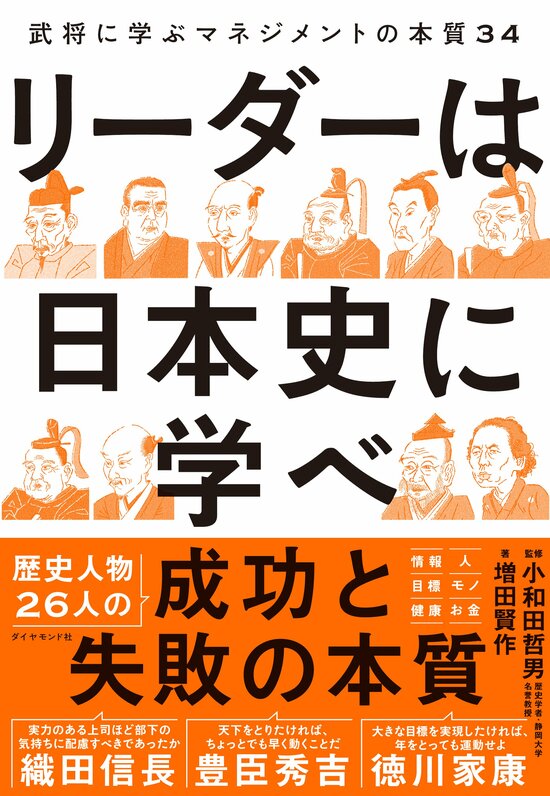

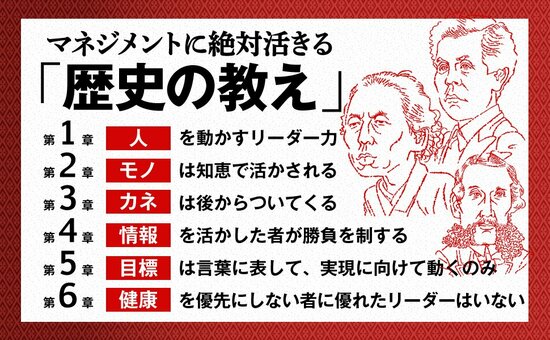

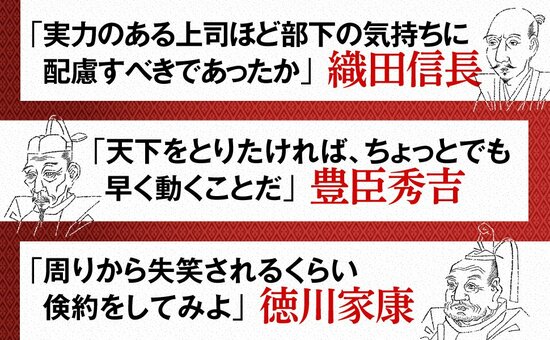

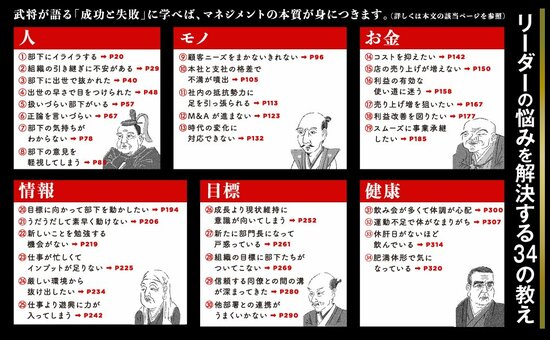

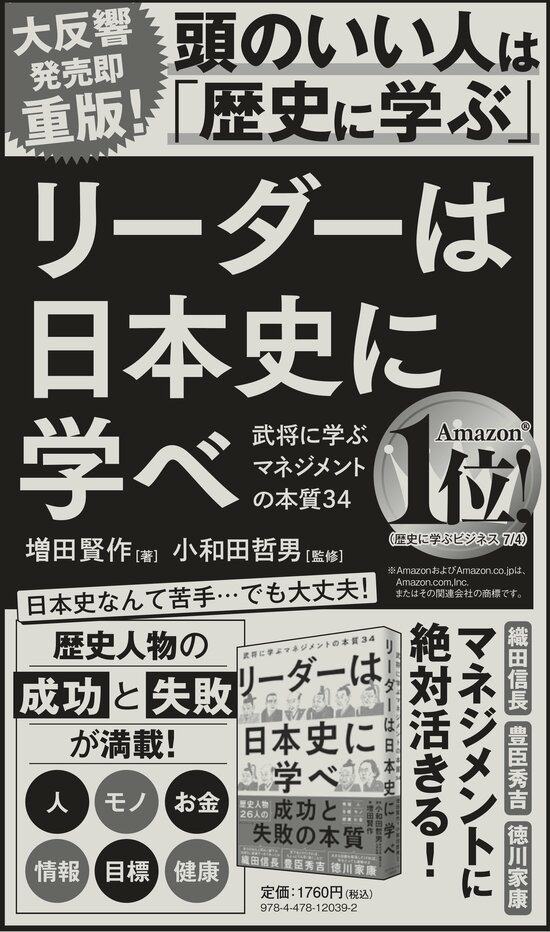

「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「勤勉でないリーダー」高時の評判

鎌倉幕府が滅亡したのは1333年ですが、このときに幕府を支配していた北条家の得宗家(本家)の当主が北条高時でした。高時は鎌倉幕府の滅亡時、鎌倉の東勝寺という寺で、北条一族や家臣とともに自刃します。31歳の若さでした。

『太平記』『増鏡』といった当時の記録には、高時は「勤勉でないリーダー」と記されています。病弱で無気力なことが多かったうえに、田楽(現代でいうダンス)や闘犬(猛犬同士を戦わせるもの)に夢中になるがあまり、政治に向き合うことがなかったのです。

政治を私物化した側近の暴走

その結果、北条家の重臣である長崎円喜・高資という親子が権力を握り、好き放題に政治を進めます。

東北地方で争いが生じたときには、高資が争っている両者から賄賂を受けとり、混乱をさらに深めるようなこともあったのです。

執権退任後も、遊びに夢中の「最高権力者」

高時は14歳で執権となりましたが、病気のため24歳で執権の座を降りました。

その後も、北条得宗家の当主として鎌倉幕府の最高権力者であり続けましたが、田楽や闘犬に夢中になり、政治に熱心とはいえなかったのです。

幕府内は混乱、朝廷は反撃の構え

その間、鎌倉幕府の内部対立が続き、執権が短期間で交代する一方、京都の朝廷では後醍醐天皇が反幕府を掲げて挙兵します。

後醍醐天皇の反乱は一時的に鎮圧されて、天皇は隠岐島(島根)に流されますが、1年程度で脱出し、再び挙兵します。

足利尊氏・新田義貞らが決定打に

この挙兵に応じて各地の武士が反幕府に立ち上がりますが、とくに源氏の流れをくむ足利尊氏(1305~58年)や新田義貞(1301~38年)が立ち上がったことが決め手となり、鎌倉幕府は滅亡し、北条高時の自刃に至るのです。

高時の「遊び癖」はどこから来たのか?

それにしても、なぜ高時は勤勉でなく、田楽や闘犬に夢中になり、政治に向き合わなかったのでしょうか?

執権を引き継いだのが14歳と若年だったこともありますが、父・貞時が当初は熱心に政務に勤しんでいたものの、繰り返される政治闘争に嫌気が差し、高時が幼いころには酒浸りとなっていたことが大きく影響していると考えられます。

父の背中を見て育った「無責任なリーダー」

リーダーとして政治に向き合わず、遊びに夢中になる父親譲りの高時の姿勢が、政治の混乱を招き、鎌倉幕府の滅亡につながったともいえるのです。

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Views: 0