自分の体と心の性を一致させる「性別適合手術」は、トランスジェンダーの人々にとって大きな希望とされています。

手術によって長年の性別違和に区切りをつけ、心理的な安定を得られる――多くの人がそう信じてきました。

しかし、アメリカのベイラー医科大学(BCM)で行われた研究によって、性別に違和感があり性別適合手術を受けた人々は、性別に違和感があっても手術を受けていない人々と比べてうつ病を抱える割合が約2倍に上ることが明らかになりました。

さらに、関連研究では自殺未遂のリスク増加という深刻なデータも報告されており、性別適合手術後の心のケアの重要性が改めて浮き彫りになっています。

専門家は「手術は決して万能薬ではない」と指摘し、術後も含めた総合的な支援の必要性を訴えています。

研究内容の詳細は2025年02月25日に『Journal of Sexual Medicine』にて発表されました。

目次

- 性別適合手術とその後のメンタルヘルス

- 性別適合手術をするとメンタルリスクが増加する傾向がある

性別適合手術とその後のメンタルヘルス

性別違和に悩むトランスジェンダーの人々は、一般人口よりも高い割合で心理的ストレスやメンタルヘルスの問題を抱えています。

その背景には周囲からの偏見や差別、自己の性別への違和感といった複合的な要因があり、うつ病や不安障害、自殺念慮などが高い頻度で報告されています。

こうした心理的苦痛の一因には「自分の性を十分に肯定できない環境」があると考えられており、身体的にも自認する性に近づける医療、いわゆる「性別肯定ケア」が心の健康にプラスに働くと期待されてきました。

特に性別適合手術は、ホルモン療法と並ぶ性別肯定ケアの柱です。

身体的特徴を望む性に近づけることで性別違和の軽減やメンタルヘルスの改善が図れると考えられ、「命を救う医療」と称されることもあります。

しかしながら、一方で性別適合手術の長期的な精神健康への影響については議論が続いてきました。

一部の研究では手術後に抗うつ薬の使用が減少したり精神状態が改善したとの報告もあり、手術の有効性が主張されています。

一方でデータの限界や方法上の偏りを指摘する声や、別の条件下では悪影響が見られるとする報告も存在し、結論は定まっていません。

このような状況の中、最新の包括的なデータで性別適合手術後のメンタルヘルスを評価することが求められていました。

2025年4月に発表された研究は、まさにその疑問に答えるべく実施されたものです。

米国テキサス州の研究チームは、大規模な医療データベースを用いて性別適合手術を受けたトランスジェンダー患者の術後メンタルヘルス指標を詳細に調べました。

性別に違和感があって性別適合手術を受けた人々のその後の心理状態はどうなるのでしょうか?

調査対象は2014年6月から2024年6月までの10年間に性別違和と診断された18歳以上のアメリカ人患者107,583名という極めて大規模なものでした。

この中から、性別適合手術を受けた人と受けていない人の二群を抽出し、年齢や人種・民族といった背景要因が近くなるよう傾向スコアマッチングという統計手法で調整しました。

さらに出生時の性別(男性から女性への移行を希望する人か、女性から男性への移行を希望する人か)によってグループ分けし、術後2年間におけるうつ病、不安障害、自殺念慮、物質使用障害、身体醜形障害の診断有無を調べています。

より詳しくは、同じく性別違和と診断された当事者を「手術あり」と「手術なし」に傾向スコアでマッチさせた上で直接比較し、性別適合手術の有無だけを変数として相対リスクを算出しています。

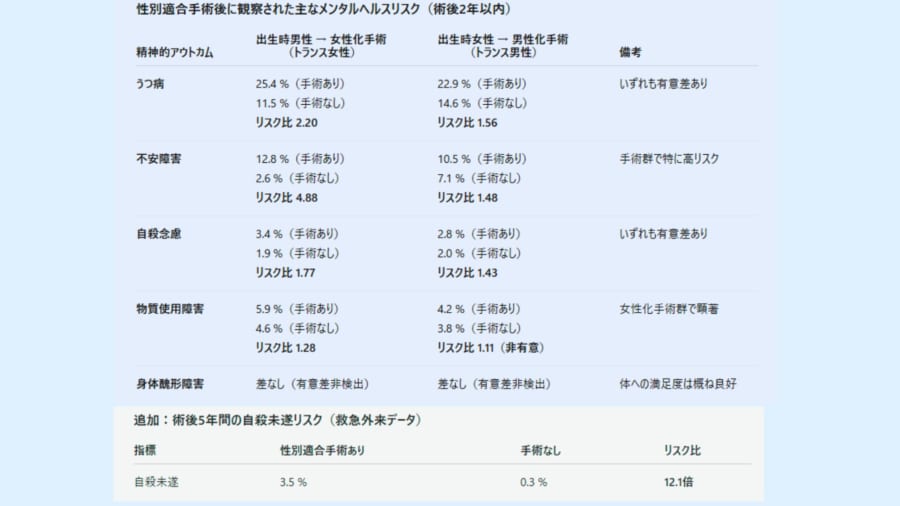

その結果、性別適合手術を受けたグループは受けていないグループに比べ、主要な精神疾患のリスクがいずれも有意に高いことが明らかになりました。

特に顕著だったのはうつ病と不安障害です。

例えば出生時に男性であるトランス女性の場合、手術を受けたグループでは25.4%の人が術後2年以内にうつ病と診断されており、手術を受けていないグループの11.5%と比べて2倍以上の有病率となりました。

不安障害に至っては、手術を受けたグループが12.8%に対し、手術を受けていないグループは2.6%で、実に約5倍もの差がみられました。

出生時に女性であるトランス男性の場合も、うつ病は22.9%対14.6%(約1.6倍)、不安障害は10.5%対7.1%(約1.5倍)と、手術を受けた方が明らかに高率でした。

また自殺念慮や物質使用障害についても、性別適合手術を受けたグループで有意なリスク上昇が確認されています。

興味深い点として、身体を女性化する手術を受けた人では物質依存症のリスクも特に高かったことが挙げられます。

これらの結果はデータ数の多さとも相まって、統計的に非常に強い確証度があり、偶然の誤差で説明できるものではありません。

類似の結果は自殺や自傷行為に注目した別の研究でも報告されています。

テキサス大学医療支部のチームによって行われた研究では、2003 年から 2023 年までのデータを用い、性別適合手術を受けた成人 1,501 名と、手術歴のない対照群(約 1,560 万名)を比較しています。

こちらも救急外来受診者の記録という膨大なデータセットから抽出・マッチングを行い、術後 5 年間の自殺未遂、死亡、自傷、心的外傷後ストレス障害の発症率を調べました。

結果は衝撃的で、性別適合手術を受けた人の自殺未遂リスクは、受けていない人の実に約 12 倍にも上りました。

数字で示すと、手術を受けたグループでは 3.5% の人が術後 5 年以内に自殺を試みたのに対し、手術を受けていないグループでは 0.3% 程度でした。

死亡や自傷のデータも合わせ、「性別適合手術を受けた人は自殺関連のリスクが著しく高い」という結論が導かれています。

(※ただこちらの研究で「手術を受けていない側」となったのは広く一般の人であり、前述の研究とは対照群が異なるので注意が必要です)

研究チームは「性別適合手術と自殺リスク上昇との間に統計学的に有意な関連が認められた。このことは術後の包括的な精神科的サポートの必要性を強調する」と述べています。

ただし、具体的なサンプル数や追跡期間などの詳細は異なるため、結果を直接比較する際には注意が必要です。

特に注意すべき点として、どちらの研究も相関関係を示すに留まっており、精神障害や自殺の直接的な原因を性別適合手術と断定するような、因果関係を立証するものではありません。

研究チームは「性別適合手術を受けた人でリスクが高まるという相関関係は確認したが、介入前後を厳密に比較したわけではないため、さらなる研究が必要だ」と述べています。

性別適合手術をするとメンタルリスクが増加する傾向がある

今回の一連の研究は、性別適合手術が決して「心の万能薬」ではない現実を突きつけました。

身体の性を望む姿に近づけることは、性別違和の軽減に役立つ重要なステップです。

それでもなお、長年の心の傷や不安が手術だけですべて癒えるわけではないことがデータから示唆されています。

研究チームも論文中で「性別適合手術はトランスジェンダー当事者のアイデンティティ確認には有益だが、同時に術後のメンタルヘルス問題リスクの増加が見られる。これは術後も継続した配慮ある精神的サポートの必要性を浮き彫りにしている」と強調しています。

言い換えれば、身体的な治療と並行して心のケアを手厚く行う二本立ての支援が欠かせないというメッセージです。

ではなぜ手術を受けた人々の方がメンタルヘルス指標が悪化しているように見えるのでしょうか。

一つ考えられるのは、もともと手術を決断するほど性別違和が強かった人々が多く含まれている可能性です。

専門家は「手術を望むトランスジェンダー当事者は、そうでない人よりも性別不一致の苦痛が大きく、それ自体がうつ病や不安のリスク要因になり得る」と指摘しています。

つまり因果関係が逆である可能性です。

手術によってメンタルヘルスが悪化したのではなく、重い苦悩を抱えていたからこそ手術に踏み切ったという見方で、これは統計上「選択バイアス」と呼ばれる現象です。

しかしリスクが「手術群」で高く観測された理由は、単に「もともと苦悩が深い人ほど手術を選びやすい」という選択バイアスだけでは全てが説明しきれるとは限りません。

たとえば研究者や臨床現場で指摘されている主な要因は以下のように複数重なり合うと考えられます。

まず、外科的侵襲そのものが大きなストレス源になります。

術後の疼痛や合併症、長期にわたる創部管理は睡眠障害や社会生活の制限を招き、気分の落ち込みを誘発しやすいことが知られています。

次に、ホルモン療法の再調整です。性別適合手術後はエストロゲンやテストステロンの用量が変わりやすく、その過程でホルモン濃度が乱高下すれば気分変調や易うつ性を起こしやすくなります。

さらに、手術を経て外見が大きく変化すると、家族や職場・社会からの視線や差別が一段と強まる場合があります。

とくに女性化手術後は声・顔・体形など可視化される部位が多く、“パッシング”できない場面でのストレスが増し、マイクロアグレッション(ささいな差別的言動)の累積がメンタルヘルスを蝕みます。

加えて「これで幸せになれるはず」という高い期待と、現実とのギャップも大きな落胆要因です。術後も心の違和感や社会的障壁が残ったとき、期待外れ感が強いほど抑うつリスクが上がります。

手術費用や休業による経済的負担、保険審査や書類手続きの煩雑さもストレッサーですし、医療機関やカウンセラーが地域に少なくフォローが薄い場合は孤立感が深まることもあります。

こうした外科的・内分泌的・社会心理的・経済的ストレスが複合的に作用し、手術群でうつ病が統計的に有意に高く観測されたと考えられます。

ただ繰り返しますが今回の研究は観察研究であり、介入前後の変化を直接測定したものではないため、「手術そのものが症状を悪化させた」と断定することはできません。

研究チーム自身も、前向きに追跡調査を行ったわけではない点や、社会的支援の有無など測定できなかった要因が結果に影響している可能性を認めています。

しかし一方で、「手術を受ければ心が楽になる」という一般的な期待に反して、受けた人の方が高い割合で苦しんでいる現実は見過ごせません。

マンハッタンの心理療法士は「性別適合手術は外見をアイデンティティに沿ったものに近づける上で極めて重要だ。しかし万能薬では決してない」と語ります。

実際、身体の不一致という「屋根の穴」を塞いでも、周囲の無理解や孤独感という別の雨が降り続けば、再び心に染み込むようなものです。

フロリダの脳神経外科医は「手術を受ければハッピーになれるという保証はどこにもない。

因果関係なのか相関関係なのか、誰にも断言できない」と指摘しています。

大切なのは「手術さえすれば全て解決」という過度な期待を避け、術前術後を通じて当事者を取り巻くサポート体制を強化することです。

研究者らも「偏見や烙印を押されるストレスは、手術の前後を問わずトランスジェンダー当事者のメンタルヘルスに影響し続ける」と指摘し、社会全体で理解と支援を広げる重要性を訴えています。

今回の新知見は一見ショッキングですが、裏を返せば「これまで以上に寄り添う医療が必要だ」というメッセージでもあります。

性別適合手術という大きな決断をした後も、当事者の心には不安や孤独が残っているかもしれません。

だからこそ専門のセラピストによるカウンセリングや、同じ立場の仲間による支え、家族や友人の理解など多角的な支援ネットワークが不可欠です。

近年はトランスジェンダー当事者向けのメンタルヘルス資源も充実しつつあり、相談先や支援団体の情報発信も進んでいます。

こうしたリソースを活用し、「身体のケア」と「心のケア」を両輪に、トランスジェンダー当事者が安心して暮らせる社会を目指すことが求められています。

元論文

Examining gender-specific mental health risks after gender-affirming surgery: a national database study

https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdaf026

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 3