【国内正規品】MonsGeek(モンスギーク) FUN60 Pro SP 有線モデル HEセンサー 0.01mm ラピッドトリガー対応 磁気スイッチ Akko Glare Magnetic Switch 英語配列 テンキーレス サイドプリント 有線8K ホットスワップ SnapKeys (SOCD)対応 ARGB対応 高コスパ ゲーミングキーボード Black

¥5,980 (2025年5月4日 13:08 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修 / 完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱 / LE Audio対応 / アクティブノイズキャンセリング / 立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電 / マイク付き / PS5 スマホ PC Switch ホワイト

¥27,000 (2025年5月4日 13:17 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)

NTTドコモが進める「能登HAPSパートナープログラム」の第1回ミーティングが4月21日に開催された。2024年に発生した地震、そして豪雨からの復旧、そして今後の復興に向け、空飛ぶ基地局とも呼ばれる「HAPS(高高度プラットフォーム、High Altitude Platform Station)の実用化を見据え、有事だけではなく、普段からどう使いこなしていくのか、ユースケースなどを議論、推進していく取り組みだ。

HAPSは、太陽光発電システムを載せ、巨大ながら軽い機体に基地局(あるいは中継局)などを備える。一度、飛び立つと長期間に渡って一定の地域を飛び、携帯電話のサービスエリアを作り上げる。

着陸時には携帯電話以外の機材を載せ替えられることから、搭載するセンサーなどを変更して用途も変えるなど、通信衛星と比べて、利用スタイルに柔軟性がある。また、高度2万mの成層圏を飛ぶ想定で、数百kmの衛星よりも通信時の遅延は抑えられる。その代わりにカバーするエリアの広さは通信衛星よりも狭くなる。

ドコモでは、2025年に国内で実証実験、2026年に国内一部エリアで商用サービスを開始する。HAPSの機体は日照の関係などから国内でも南のほうから導入される見込みであり、石川県では2028年度以降になる予定だ。

44者が参加

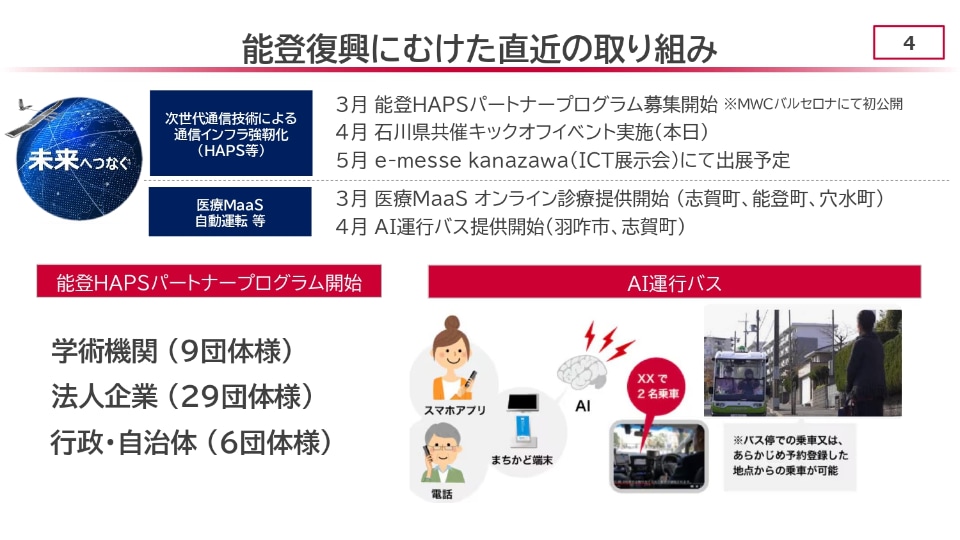

NTTドコモ北陸支社長の出井京子氏、そしてNTTコミュニケーションズ北陸支社長の山本章博氏によれば、パートナープログラムに参加するのは44の団体・企業。学術機関が9団体、企業が29社、行政・自治体が6団体という内訳。

企業では、かねてよりリモートでの重機操作などに取り組むコマツ、学術系では北陸先端科学技術大学院大学や慶應義塾大学などが名を連ねる。また、まだ未発表だが、石川県以外でも、都道府県レベルでの自治体が参画する。石川県外以外の企業や団体の参加に、出井氏も「驚いた」と率直なコメント。ただ、災害発生時でのHAPSへの期待感などは石川県に限った話ではないため、将来への備えから関心を持つようだ。

2024年1月の地震を受けた避難所は閉じ、ある程度、復旧に目処がついた状況。これからの復旧、そして未来の新たなインフラに向けたパートナープログラムとなるが、21日の第1回会合では、防災での活用について活発な意見が交わされたという。

7月24日には第2回会合が開催される予定。そこでは平時におけるユースケースが議論されるという。

ただ、石川県でのHAPS飛行が2028年度以降とあって、まだまだ時間の余裕はある。ひとまずはアイデアを出し合い、何かしら方針を決めるのはまだ先になりそうだ。出井氏と山本氏は、収益などビジネス面だけでの考え方だけではなく、能登の復興に役立つユースケースをいかに創出していくかが肝要と語る。能登で抱える人口減少・過疎といった課題は、日本全体での課題であり、能登発のソリューションが全国へ展開できる可能性もある。

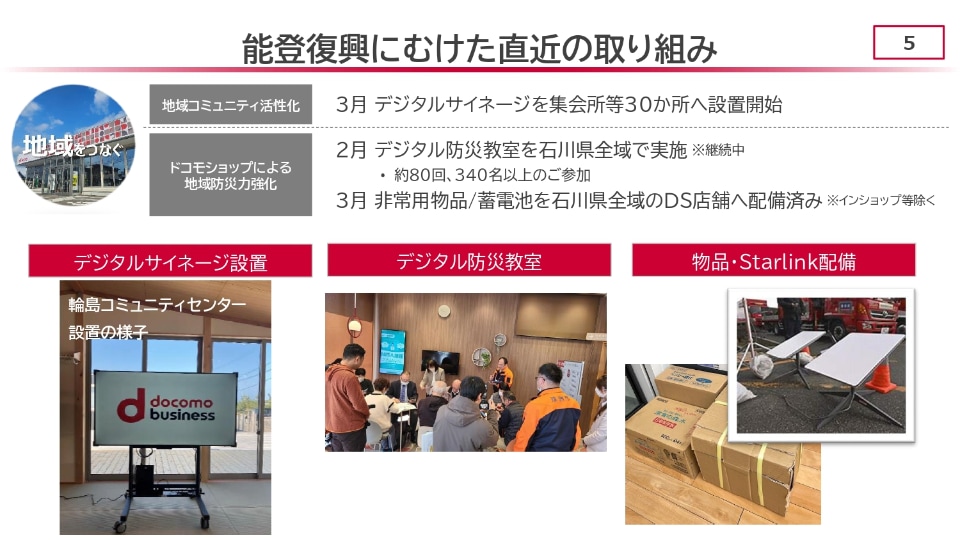

これまで、NTTドコモ・NTTコミュニケーションズでは、AI運行バス、デジタルサイネージの拡充、オンライン診療などを能登で導入済み。拡充も進めており、たとえばデジタルサイネージは集会所など30カ所で設置され、ドコモショップではデジタル防災教室の開催、非常用物品・Starlinkの配備などを進めた。ドコモグループ全体でものべ400人以上のボランティアが現地で活動した。

こうした取り組みの上でのHAPSで、何を実現していくのか。HAPSには、上空からの電波で人のいる場所だけではなく、山間部、海上で、衛星よりも遅延が少なくスマホとも直接繋がるといった特徴がある。能登の復興がいかに日本全体の課題を解決していくのか、今後にも注目が集まる。

Views: 2