Gimama カップウォーマー 【コンパクトでも、大小カップに自在対応】 コーヒーウォーマー 4段階温度(45℃-75℃) 保温コースター 2-12Hタイマー 静音 ドリンクウォーマー 急速加熱 コーヒー/お茶/水/牛乳など飲み物 マグカップ ウォーマー 4時間自動電源オフ オフィス/家庭用 誕生日/クリスマス プレゼント PSE安全認証済み AC100V,50/60Hz全国対応(木目)

¥4,699 (2025年5月1日 13:11 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー 無線/有線接続 TMR ホールジョイスティック 2000Hzポーリングレート 16個のメカニカルスイッチボタン 0.0005秒超低遅延 360°シリコングリップ 1000mAh大容量バッテリー アプリ対応 "モンスターハンターワイルズ"

¥9,440 (2025年5月1日 13:14 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)【Amazon.co.jp限定】USBメモリ 1TB 大容量 USB3.0・Type-C 高速データ転送 メモリー フラッシュメモリ 外付け 容量不足解消 スマホ用可能 Mac Windows PC Pad対応 360度回転 合金製 耐衝撃 防塵仕様 バックアップ タイプC USBメモリー 携帯便利 コンパクト

¥2,999 (2025年5月1日 13:06 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)

「『なぜ、そう思うの?』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ?」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ?」「どうして?」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話=「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

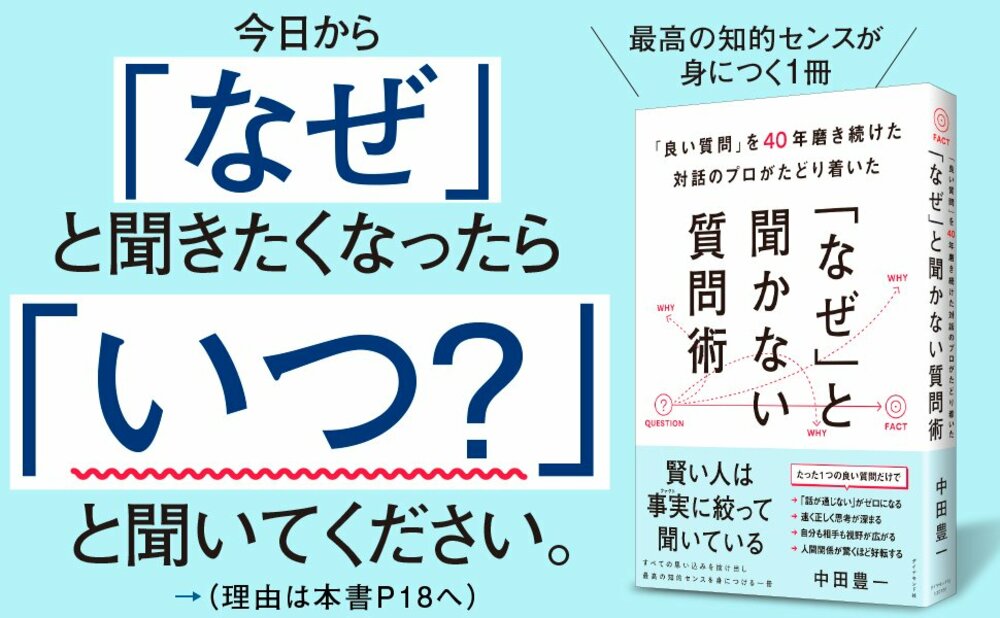

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」=事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「ありがちなNG質問」について紹介する。(構成/ダイヤモンド社・榛村光哲)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「いかがですか?」がよくない質問になる

皆さんはこのような質問を、自分の身の回りの人にしてしまっていいでしょうか。

実はこれは丁寧に相手の体調を気遣っているような質問に見えて、相手の思考に負担を与えてしまう、良くない質問です。

今回はその理由について考えていきましょう。

「いかがですか?」への答え方は難しい

そもそもですが、調子はいかがですか、と聞いているときには、あなたは何を聞きたいのでしょうか。このように聞くと、相手はおそらく「いいですよ」などと当たり障りのない答えをしてくるに違いありません。あなたはそれで満足するでしょうか。おそらく、「求めていた回答と違った」というようには感じないでしょうし、逆に「求めていた回答だ」とも思わないのではないでしょうか。

つまり、こちらが「どう」と言うふうに使って質問しているときには、特に聞きたいことなどを浮かんでいないのです。

例えば、「調子はいかがですか」という質問は、本来は次のように言い換えることができますよね。

→「花粉症はいつからですか?」という質問に変える

→「風邪の症状は収まりましたか?」のように質問を変える

このように、本来、聞き手のほうで聞きたいことがはっきり定まっていれば、「どう?」という質問にはならないのです。

聞かれた側にとっても、「どう」という質問は、回答の選択肢が無限にあるため、負担を強いてしまう質問です。この点で「相手に負担を与える良くない質問」と言えます。

「どう質問」は怠惰な質問

つまり、「どう?」という質問は、聞く方はラクに聞けるのに、相手に負担を与える、怠惰な質問なのです。「なぜ?」はしてはいけない質問ですが、「どう?」も同じように、控えるべき質問なのです。聞かれたほうは「相手が何が知りたいのかはっきりわからない状態」のまま、何か思いついたことを答えようとします。二人の間には当然、モヤがかかります。

こういった場合には「いつ」「どこ」「だれ」などの、5W1H(ただしWhyとHowは除く)のうち、相手が答えやすいであろう「事実質問」から入っていくとよいでしょう。まどろっこしいように思えるかもしれませんが、よい人間関係を築くためにも、これは重要です。

本書で紹介する「事実質問術」は、「なぜ」質問だけでなく、「どう質問」にも解決策を提示するのです。

(本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』に関する書き下ろし原稿です)

Views: 0