有名な二重スリット実験でスクリーン上に現れる明暗のしま模様(干渉縞)は、これまで「光が波として互いに打ち消しあう現象」だと教科書で説明されてきました。

しかしドイツのETHチューリッヒ、テュービンゲン大学、マックスプランク量子光学研究所、そしてブラジルのサンカルロス連邦大学(UFSCar)からなる国際研究チームによって行われた研究によって、二重スリット実験のしま模様が、フォトンという粒子が取りうる二つの量子状態――検出できる“ブライト状態”と検出できない“ダーク状態”――の巧みな切り替えだけで描ける可能性が示されました。

言い換えれば、「光が波だから生じる」と思われていた縞模様を、光の波動性に頼らず粒子としての性質だけで再現できる可能性が示されたのです。

この大胆な再解釈は、量子力学の難問「波と粒子の二重性」に新たな光を当てるものとして注目されています。

研究内容の詳細は2025年4月3日に『Physical Review Letters』にて発表されました。

目次

- 二重スリット実験の解釈に挑む新理論

- 光はただの波でも粒子でもない――新理論が示す光の新たな顔

- 教科書更新か? 量子“潜伏光”が開く未来

二重スリット実験の解釈に挑む新理論

光は波でしょうか、それとも粒子でしょうか?

――この問いは17世紀のニュートンやホイヘンス以来、物理学者たちを悩ませてきました。

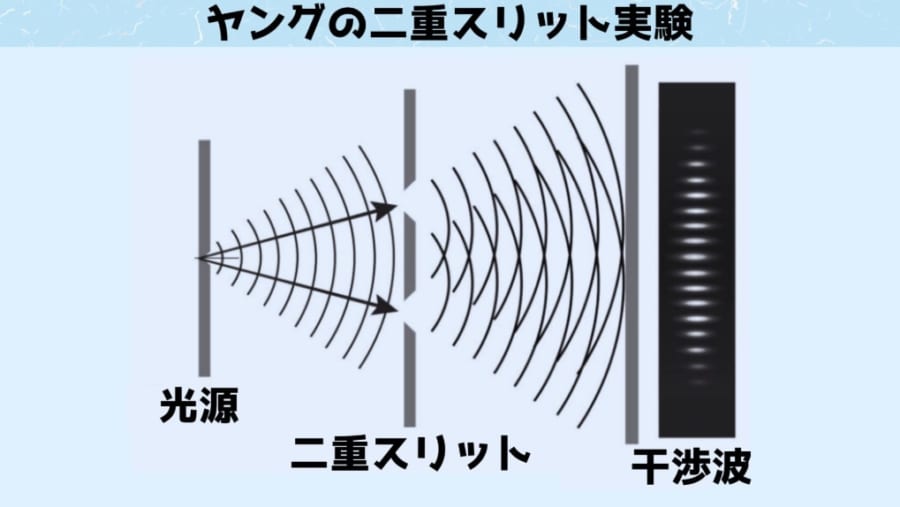

1800年代初頭、ヤングの二重スリット実験によって光の干渉縞が観測されると、人々は「光は波だ」と考えるようになりました。

19世紀末にマックスウェルが電磁波としての光を理論化し、その後20世紀初頭にはアインシュタインが光電効果の説明から「光は粒子でもある(光量子=フォトン)」と提唱します。

こうして現在では「光は波であり粒子でもある」という二重性が定着しました。

しかし、この二重性には直観に反する不思議な点が残っています。

最大の不思議は、観測者効果と呼ばれる現象です。

二重スリット実験で「どのスリットを通ったか」を観測しようとすると、干渉縞が消えてしまうことが知られています。

まるで観測行為が光のふるまい(現実)そのものを変えてしまうかのように見えるため、量子論にはどこか神秘的なイメージが付きまとってきました。

実際、「人が見ているかどうかで結果が変わるなんて不思議だ」と感じる方も多いでしょう。

こうした量子的な観測者効果は長らく「測定によって波が崩れる(波動関数の崩壊)」と説明されますが、なぜ観測すると波が消えるのか、そのメカニズムについて直感的な理解は十分とは言えませんでした。

もう一つの疑問は、「完全に打ち消し合った光は本当に“無”なのか?」という点です。

古典的(非量子的)な理論では、例えば2つの光波が互いに完全に逆位相で干渉(=電場が打ち消し合う)すると、その場の光の強度(明るさ)はゼロになります。

当然、そこに置いた物質(検出器)は光と相互作用できなくなる、つまり光の影響を受けないはずです。

ところが量子論では、「平均的な電場がゼロでも、光粒子(フォトン)は相手と干渉しつつ何らかの形で物質と相互作用し続ける」可能性が示唆されます。

実験的にも、一度に1個ずつ放たれる単一光子で二重スリット実験を行うと、個々の光子はランダムにスクリーンに着弾しますが、たくさん繰り返すと干渉縞が浮かび上がります。

つまり、一粒一粒の光子レベルでも干渉パターンを作る原因が何か存在するはずなのです。

こうした疑問に答えるため、研究者たちは、光の干渉について量子光学の観点から改めて理論的な研究を行いました。

果たして既存理論の示す波と粒子の二重性をどこまで追い詰められたのでしょうか?

光はただの波でも粒子でもない――新理論が示す光の新たな顔

研究チームが着目したのは、1950年代に物理学者ロバート・ディッケによって提唱された「ブライト状態」「ダーク状態」という概念です。

元々は複数の原子が光と相互作用する際の集団的な状態を指すもので、ブライト状態では原子の集団が協調して光と強く相互作用し(明るく励起される)、ダーク状態では原子たちがうまく組み合わさって光と相互作用しない(暗く見える)ようになります。

Villas-Boas氏らはこの発想を光の側に応用できないかと考えました。

つまり、「原子ではなく光子同士が特別な組み合わせ(重ね合わせ状態)になることで、光が物質と相互作用しやすい状態(ブライト)と、しにくい状態(ダーク)を作り出せるのではないか?」と発想したのです。

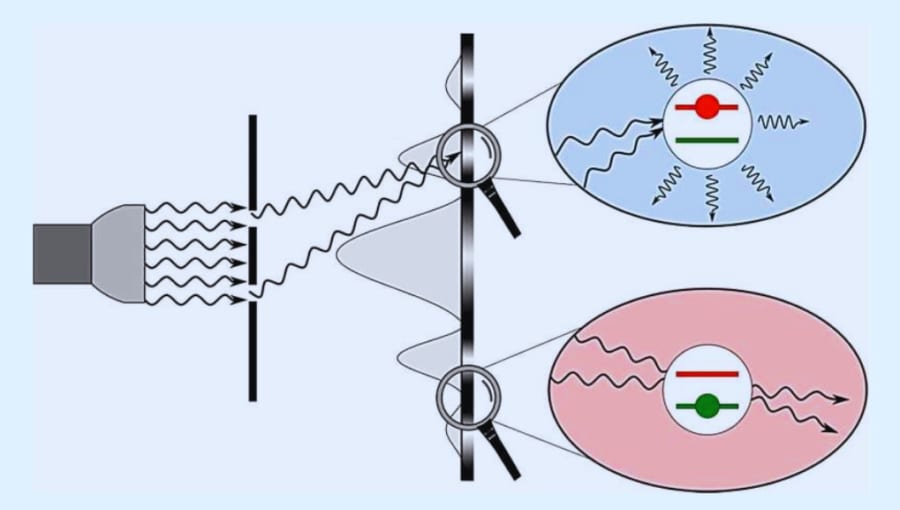

具体的には、彼らは二重スリット実験の状況をシミュレーションするシンプルなモデルを組みました。

光源から放たれた1個の光子は、スリットAとスリットBの2つの経路を同時に進む重ね合わせ状態になります(一種の「二模式の光子状態」)。

スクリーン上のある一点に光子が到達するとき、その光子は実は「経路Aを通った成分」と「経路Bを通った成分」の両方を含んでいます。

この2つの成分の位相(波の山谷のずれ具合)がちょうど反対だとすると、古典的には電場が打ち消し合って強度ゼロ、すなわち暗い縞に対応します。

しかし量子の視点では、光子は「経路A成分+経路B成分」という単一の重ね合わせ状態で存在しており、その状態がどのように検出器と相互作用するかがポイントになります。

このモデルでは、スクリーン上の任意の位置に単一の原子(2準位原子)を置き、そこに光子が来たかどうかを原子の励起で検出する設定を考えます。

光子がブライト状態でその位置に来れば原子を励起(エネルギーを与えて跳び上がらせ)できますが、ダーク状態で来ると原子は全く反応せず、その光子の存在を検出できません。

驚くべきことに、Villas-Boas氏らの解析によれば、従来観測される干渉縞(明暗パターン)は、このブライト状態とダーク状態の分布としてそのまま説明できてしまったのです。

スクリーン上の明るい縞に対応する場所では光子はブライト状態にあり原子を励起できる(=光子が検出される)のに対し、暗い縞に対応する場所では光子はダーク状態にあって原子を励起できない(=光子が検出されない)というわけです。

こう聞くと「結局、暗い場所には光子が来ていないのでは?」と思うかもしれません。

しかしポイントは、光子自体は暗い縞にも到達しているけれども、その到達のしかた(量子的状態)が原子を全く動かせない形になっているという点です。

いわば光子が「潜伏モード」に入っているため検出されず、結果としてその場所に光が当たっていないように見えるだけだ、という解釈になります。

この新しい見方では、干渉縞は「波同士が強め合ったり弱め合ったりした結果」ではなく、光子が持つブライト/ダーク二通りの量子状態の分布だと捉えます。

光の粒子的なふるまい(光子の量子状態)だけで、縞模様という本来波動的な現象を再現できたことになります。

研究チームは単一光子の場合(量子的状態)と通常のレーザー光の場合(古典に近い状態)の両方で二重スリット状況を解析し、どちらの場合もブライト/ダーク状態の理論で従来通りの干渉パターンを説明できることを確認しました。

ダーク状態には光子が含まれているものの、選んだ検出器(この場合は原子)では観測できない隠れた存在になるという点が肝です。

例えば暗闇で互いに逆向きに懐中電灯を照らし合うと、ちょうど重なった部分だけ暗く見えますが、それはそこに光が無いのではなく、人間の目には感知できない仕方でエネルギーが存在していると考えるようなものです。

今回の研究は、この「暗闇に光はあるのか?」という長年の疑問に量子論の枠組みで答えを提示したと言えるでしょう。

教科書更新か? 量子“潜伏光”が開く未来

この成果が注目される理由は、二重スリット実験という古典物理以来の基本的な現象に対して量子的な新解釈を与えた点にあります。

それは同時に、波と粒子の二重性や補完性(両方の性質は同時に観測できないという原理)を巡る古くからの議論にも一石を投じるものです。

研究者たちは「この新しい描像は、ニュートン(粒子派)やマクスウェル(波派)、アインシュタイン(粒子派)、ミリカン(波派)など多くの偉人たちが関わってきた古い議論の側面に決着を与えるものだ」と述べています。

一見すると不思議だった観測者効果についても、今回の理論でだいぶ霧が晴れるかもしれません。

これまで「観測すると現実が変わる」という説明にはどこか神秘的な響きがありました。

しかしVillas-Boas氏は、「観測者が現実を変えるという神秘はもはや不要」だと強調します。

観測者(検出器)は何も魔法を使っているわけではなく、単に光子の状態をダーク(隠れた状態)からブライト(顕れた状態)へと変えているに過ぎないのだと言うのです。

これなら私たちが直面する量子の不思議もグッと腹落ちしやすいメカニズムで理解できるようになるでしょう。

もっとも、この理論的な描像は非常に直観に反するため、研究チーム自身も最初は「本当に正しいのだろうか?」と半信半疑だったそうです。

研究者たちは「あまりに逆説的なイメージだったので、最初は“All hell broke loose”(もう何が何だか大混乱)という感じでした」と振り返っています。

そんな中、1990年代に行ったある実験結果がヒントを与えてくれました。

その実験では、ごく弱い方法で「どちらのスリットを通ったか」を観測しても光の干渉縞が消える現象が確認され、「なぜ粒子にほとんど擾乱を与えない観測でも干渉が崩れるのか?」という謎が残っていました。

今回の理論はまさにこの点を説明してくれます。

すなわち、観測装置を入れることで本来ダーク状態にあった光子がブライト状態へと遷移し、その結果粒子は従来なら現れないはずの場所に現れる(検出される)ため縞模様が洗い流されてしまうというわけです。

こうした洞察が得られたことで、研究者たちは「古典的な干渉(波の現象)に対する量子的な描像(粒子の現象)を提供できたことに大きな意義がある」と述べています。

この新理論は現在理論的提案の段階ですが、今後の発展にも期待が寄せられています。

例えば、この枠組みを実際の実験で検証することが考えられます。

ダーク状態にある光子は本当に検出されずに存在しているのか、より感度の高い検出器や工夫を凝らしたセットアップで確かめることができるかもしれません。

また光子以外の物質粒子(電子や原子など)でも同様の明暗状態が考えられるのか、検討する価値があるでしょう。

研究者たちも「今回は光の粒子(フォトン)を二準位原子で観測する場合を研究したが、例えば電子など物質粒子をイオン化検出器やスクリーンで観測する場合にも同じ考え方が応用できるか興味がある」と述べています。

さらに、この量子的描像を深めることで、光と物質の相互作用の理解が進み、量子情報技術などへの応用につながる可能性もあります。

歴史ある二重スリット実験に対し、粒子の視点から新たなストーリーを与えてくれた今回の研究。

教科書の定番図である干渉縞が、実はフォトンたちの「明暗のかくれんぼ」として描き直されるかもしれない――そんなワクワクするような想像力をかき立てる成果と言えるでしょう。

今後の検証と発展によって、この新解釈が量子物理の理解をさらに深めてくれることに期待が高まっています。

元論文

Bright and Dark States of Light: The Quantum Origin of Classical Interference

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.133603

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0