アメリカのカリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)で行われた研究によって、葉っぱがもし小さな化学工場だったら――そんな想像を現実にする小さなパネルが誕生しました。

太陽の光と空気から直接エネルギー源を作り出すこの「人工葉」パネルは、切手ほどの大きさながら、二酸化炭素(CO₂)と水、それに少量の添加物であるグリセロールから、エチレンやエタンといった炭素を2つ含む燃料分子を生み出します。

エチレンはプラスチック製造の基幹原料ですが、現在は石油や天然ガスなど化石資源由来に頼っています。

人工葉の技術によって将来はCO₂からエチレンのような重要物質をクリーンに生産できる道が開けるかもしれません。

太陽光だけをエネルギー源として利用し、追加の電力なしでCO₂から炭化水素を合成できるという、持続可能エネルギーに向けた大きな一歩として注目されています。

太陽と空気だけで燃料を生む「小さな奇跡」は、私たちのエネルギーの常識をどこまで塗り替えるでしょうか?

研究内容の詳細は2025年2月3日に『Nature Catalysis』にて発表されました。

目次

- CO₂が資源化する時代になるか?

- 二酸化炭素を吸って燃料を吐く、超光合成を実現

CO₂が資源化する時代になるか?

地球温暖化対策として、大気中のCO₂を回収して燃料などに再利用できれば一石二鳥ですが、それは簡単ではありません。

CO₂は非常に安定した分子で、エネルギーを大量に投入しなければ他の物質に生まれ変わりません。

植物は光合成でこの難題をやってのけますが、それは長い進化の賜物であり、人工的に同じことをしようとすると大きな技術的壁に突き当たります。

実際、これまでの人工光合成の試みでは、水を分解して水素燃料を作ったり、CO₂から一酸化炭素やギ酸といった比較的単純な分子を作ったりするのが精一杯でした。

よりエネルギー密度の高いエチレンのような炭素2つからなる炭化水素を直接作るのは「高い壁」だったのです。

その理由の一つは、複雑な炭化水素を生成する触媒が限られており、反応を進めるには0.5〜0.8ボルトもの高い余分な電圧が必要になることでした。

一方で太陽光を電気に変える半導体が生み出せる電圧はせいぜい0.7ボルト程度で、このギャップが大きな障壁となっていたのです。

その結果、光だけでCO₂から多炭素の燃料を作る試みはごく微量の生成に留まり、事実上達成されていませんでした。

では、研究者たちはこの難題をどうやって乗り越えたのでしょうか。

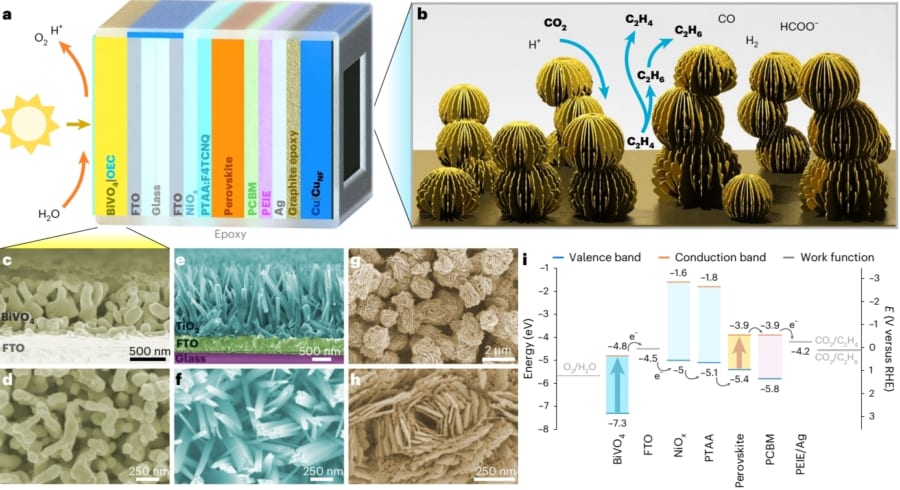

その鍵は、「ペロブスカイト」と「銅ナノフラワー」という異色の組み合わせにありました。

ペロブスカイトとは近年急速に注目を集めている新型の太陽電池素材で、高い光変換効率と電圧を発生できる特性があります。

実際、ペロブスカイト太陽電池はタンデム型で変換効率29.8%という高記録を達成しており、シリコンに代わる次世代太陽電池として期待されています。

原料が比較的安価なため大面積での応用もしやすく、人工葉システムのスケールアップにも有利です。

一方の銅ナノフラワーは、その名の通りナノスケールで花のような形状をした銅の粒子で、表面積が大きく触媒としての活性が非常に高いのが特徴です。

研究チームは、ペロブスカイトで作った光吸収層(人工の葉っぱにおける「光を集める部分」)に、この銅ナノフラワー触媒(「変換を行う部分」)を組み合わせることで、CO₂からエチレンやエタンを生成する反応を引き起こすことに成功しました。

通常の金属触媒ではCO₂からせいぜい炭素1個のもの(COやギ酸など)しかできませんでしたが、銅ナノフラワーのおかげで炭素同士を結びつけたより複雑な炭化水素が「咲く」ようになったのです。

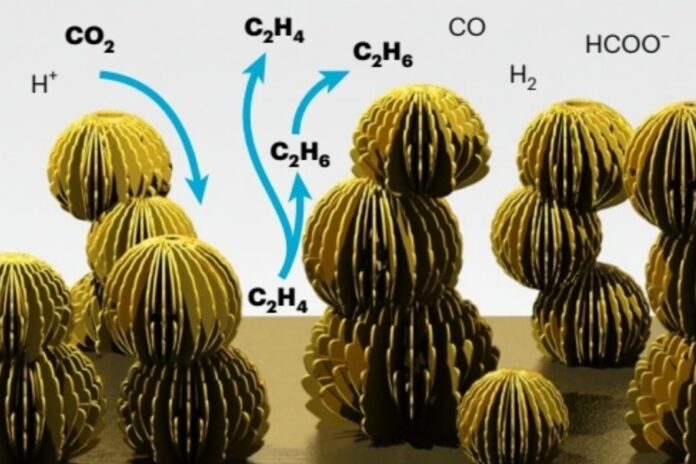

例えば下の図は、この人工葉の概念をアート風に表現したものです。

白い幹に金色の花が咲いた小さな木のようにも見えますが、実は金色の部分が銅ナノフラワー触媒、白い部分がペロブスカイトなどの半導体電極をイメージしています。

光を受けた「人工の樹」に銅の花が配線され、CO₂からエチレンやエタンが生み出される様子を象徴的に示しています。

自然の木が光合成で成長するように、人工の木から燃料となる炭素のペアが育っているのです。

この人工葉デバイスによって生み出されたエチレン・エタンの量は微量ですが、それでもこの分野では飛躍的な進歩です。

研究チームは、生成物のうち約10%がC₂炭化水素(エチレンやエタン)になることを確認しました。

これは言い換えれば、触媒に流れた電気の約一割が2炭素の燃料合成に費やされたことを意味します。

さらに、C₂炭化水素を作る速度を表す部分電流密度は155μA/cm²に達し、従来の人工光合成デバイスと比べて実に200倍もの大ジャンプとなりました。

研究代表のAndrei氏によれば、この新しいプラットフォームは「水とCO₂を使った従来のシステムに比べて炭化水素を200倍効率的に生産できた」といいます。

この効率向上の秘訣の一つが、先述の「水ではなくグリセロールを酸化に使う」工夫です。

光合成でも水が酸素に酸化されますが、この反応はエネルギーを大きく消費するネックでした。

そこで研究では、酸化反応にシリコンナノワイヤ電極を使ってグリセロールを酸化させる手法を採用しました。

その結果、CO₂を還元する側により多くのエネルギーを振り向けることができ、反応全体が格段に効率アップしたのです。

しかもグリセロールの酸化によってグリセリン酸塩、乳酸塩、ギ酸塩といった価値ある化学物質も副生成物として得られ、一挙両得です。

普段は廃棄物とみなされるグリセロールが「縁の下の力持ち」となり、CO₂変換の反応速度を大きく押し上げてくれたわけです。

二酸化炭素を吸って燃料を吐く、超光合成を実現

現在、この「人工葉」はまだ研究室で生まれたばかりの萌芽的な技術です。

CO₂から燃料への変換効率は1%にも満たず、デバイスの安定性や規模拡大にも改良の余地があります。

Andrei氏も「安定性、スケールアップ、生産の容易さといった点でさらなる進歩が必要だ」と認めています。

ペロブスカイト素材は高性能な反面、劣化しやすいという課題もあり、屋外で長期間使える耐久性の向上が重要でしょう。

それでも、今回示されたコンセプトは持続可能な未来への大きな道筋を描いています。

研究チームは触媒設計を改良して選択率を高めたり、より複雑な有機物合成への応用を視野に入れています。

将来的には人工葉パネルを大規模に展開し、太陽光でCO₂をリサイクルして燃料やプラスチック原料を生み出すことも可能かもしれません。

もしこの技術が実用段階に至れば、工場や発電所から出るCO₂をその場で燃料に変える「カーボンリサイクル」が実現し、飛行機の燃料やプラスチック製品を化石資源に頼らずに供給できるようになるでしょう。

まさに太陽と空気から燃料をつくるという循環型社会が現実味を帯びてきたのです。

小さな人工の葉っぱが描き出す未来には、私たちのエネルギーとの関わり方を根本から変える可能性が秘められています。

参考文献

Scientists Develop Artificial Leaf That Uses Sunlight to Produce Valuable Chemicals

https://newscenter.lbl.gov/2025/04/24/scientists-develop-artificial-leaf-that-uses-sunlight-to-produce-valuable-chemicals/

元論文

Perovskite-driven solar C2 hydrocarbon synthesis from CO2

https://doi.org/10.1038/s41929-025-01292-y

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0