アメリカのコロンビア大学(CU)で行われた研究によって、地球のような環境が整った惑星では、生命は驚くほど早くに誕生する――そんな可能性を示す強力な統計的証拠が報告されました。

論文著者の天文学者デイビッド・キッピング氏は、「地球類似の条件下では生命は迅速に発生しうる」と結論しています。

この結果は地球外生命探査への期待を大いに高めるでしょう。

しかし、なぜ生命は地球初期に短期間で芽吹いたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月8日に『Astrobiology』にて発表されました。

目次

- たった数億年で命が芽吹く星

- 地球は「超高速モード」で生命を芽吹かせていた

- 宇宙に生命が溢れるか否かの分岐点

たった数億年で命が芽吹く星

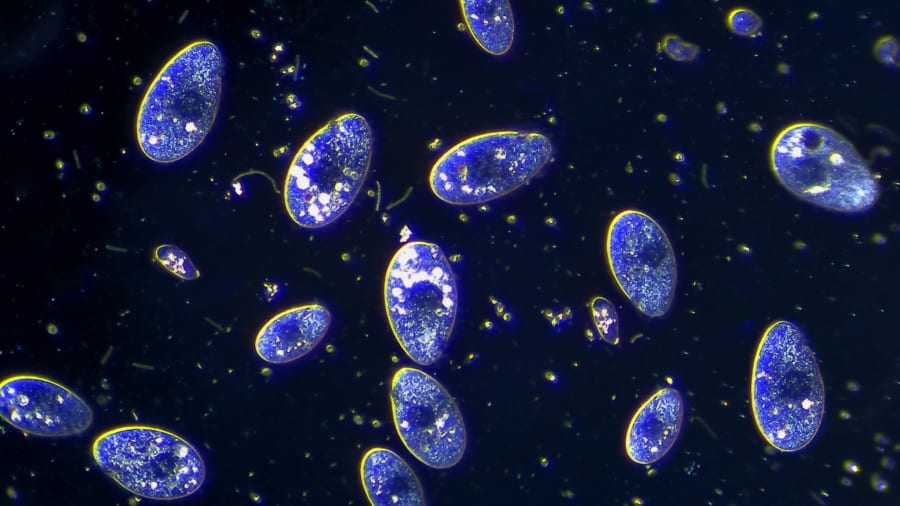

地球は約46億年前に誕生しましたが、実はその後、さほど時間を置かずに生命が生まれた可能性が高いことが、さまざまな証拠からわかってきました。

たとえば、約37億年前の地層からはシアノバクテリア(藍色細菌)が作り出したとされるストロマトライト(微生物マット)の化石が見つかっています。

また、オーストラリアの古い岩石には、約41億年前というさらに古い時代の生命活動を示すかもしれない炭素同位体の痕跡が含まれています。

近年では、あらゆる現生生物が共有する「最後の共通祖先(LUCA)」が約42億年前に生存していたという研究報告もあり、地球ができてからごくわずかな期間のうちに原始的な生命が誕生していた可能性がいっそう高まってきました。

そもそも42億年前という時期は、地球誕生(約46億年前)からわずか2億年ほど後にあたります。

当時はまだ“後期重爆撃期(Late Heavy Bombardment)”と呼ばれる時代で、隕石や小惑星が地表に頻繁に衝突していました。

そんな過酷な環境下にもかかわらず、もし原始的な生命がすでに出現していたのだとすれば、地球型の惑星では思っていた以上に生命が“あっという間”に生まれるのではないかという仮説に拍車がかかります。

生命が急速に誕生した背景

これまでの研究により、生命が急速に出現した背景には、地球が誕生してまもなく――わずか数千万年のうちに――海を張り、エネルギーと原料と“調理場”を同時にそろえてしまったからだと考えられています。岩石の結晶(ジルコン)の年代測定によれば、巨大衝突でドロドロに溶けた地表は意外に早く冷え、液体の海が安定しました。そこへ海底からは超高温の熱水が噴き出し、鉄硫化物などの鉱物が蜂の巣のような微細な空間をつくり、その壁で電子が自然に行き交う“天然の発電所”まで用意してくれたと考えられています。

同じ頃、後期重爆撃と呼ばれる時代に隕石が雨のように降り注ぎ、アミノ酸の材料やリン酸塩、さらには水に溶けやすいリン化合物までも大量に運び込みました。リンは細胞膜やエネルギー通貨 ATP をつくる要となる元素です。つまり「材料もエネルギーもワークスペースも、一気に現場に届いた」わけです。

さらに大気が薄く雲も少なかった原始地球では、いまより強い紫外線が海辺や浅瀬を照らし、シアン化物や硫黄化合物を材料にした“シアノスルフィジック化学”と呼ばれる反応を高速で進めました。空を裂く稲妻は高エネルギーのスパークを供給し、アミノ酸や脂肪酸の生成を短時間で後押ししたとみられます。

こうして地球は「海+エネルギー+原料+反応容器」という生命の四点セットを、星としての幼年期に一気にそろえてしまいました。実際、37 億年前の微化石や 41 億年前の炭素同位体の手がかりに加え、最近ではすべての生物の共通祖先(LUCA)が 42 億年前にはすでに存在していたという解析結果も出ています。

生命が数億年というスピードで芽吹いたのは偶然の早打ちというより、条件がそろえばごく自然な成り行きなのかもしれません。

一方、この「生命の早期出現」が本当に地球型環境で広く起こりやすい現象なのか、それとも私たち自身がそこにいるからこそ当然そう見えているだけなのか――この点には大きな議論があります。

なぜなら、知的生命である私たちが進化して誕生するまでには何十億年もの時間が必要だったと考えられるからです。

もし生命のスタートがもっと遅かったなら、太陽の進化によって地球が生き物にとって厳しい環境になり、私たちが誕生する前に生命全体が途絶えていたかもしれません。

現在の地球は生命を宿す星としては中年でであり、あと十億年から数十億年ほどで太陽活動の増進によって、地球は生命には厳しい環境に陥ると考えられています。

このように「我々が今ここにいるのは、生命が早期に誕生した星だったからだ」という発想は、人間原理(特に“弱い人間原理”)として知られています。

観測者である私たちが存在する以上、生命の出現が早かった例だけを見ているのではないか、というわけです。

そこで今回コロンビア大学の研究者たちは「地球で生命があっという間に誕生したのは単なる偶然なのか、それとも地球型の環境なら生命は短期間で生まれるのが普通なのか?」を数学的手法を用いて判断することにしました。

地球は「超高速モード」で生命を芽吹かせていた

キッピング氏は、地球がどれくらいの期間“生命が生存できる星”でいられるか(生物圏の寿命)と、実際に生命がいつ誕生したのかをあわせて考え、ベイズ統計という手法で分析しました。

これは簡単に言うと、「地球のような惑星では生命があっという間に誕生する」というシナリオと、「ゆっくり時間をかけて誕生する」というシナリオを比べて、観測されている事実(たとえば最古の生命痕跡の年代)から、どちらのシナリオがどの程度あり得るかを示す“オッズ比”を計算するやり方です。

地球の場合、約37億年前のストロマトライトや約41億年前の炭素同位体など、生命が存在した証拠の最古の年代を入力データとして使うことで、「生命は実は素早く出現するのではないか、それとも案外じっくり生まれたのか」という2つの可能性を定量的に比較したのです。

その結果、約37億年前(地球誕生から約8億年後)という最古の微化石の証拠を用いた場合、「生命は早く誕生した」という仮説が「遅かった」よりも約3倍有力となりました。

また約41億年前の炭素同位体痕跡を用いると、その比は約9倍に上昇しました。

これらはいずれも「早期アビオジェネシス(迅速な生命発生)」を支持する傾向を示していますが、統計学的に「強い証拠」と見なされる目安(およそ10対1つまり10倍)には達していません。

ところが、最新の研究で提案された約42億年前というLUCAの年代を反映させると、オッズ比は初めて統計的な「強い証拠」の基準である10対1を超え、およそ13対1という値になりました。

実際、仮に地球の生物圏が想定より短命であった場合や、逆に太古の地質時代に文明が出現していたといった極端なシナリオを考慮に入れても、オッズ比は常に10を上回ることが示されています。

これらの結果は、「単に私たちが観測者として存在しているから早いように見える」というだけでなく、地球のような環境では本当に生命が短期間のうちに自然発生しやすいという可能性を強く示しています。

キッピング氏は「今回初めて、地球のような条件下では生命が速やかに誕生するという仮説を裏付ける強力な証拠が得られました」と述べています。

ヘイズ分析について

ヘイズ分析とは簡単に言えば、あり得そうなシナリオを特定する手段となります。

たとえば家族がそろって夕食をとる午後7時が締め切りだとして、最初は「今日のご飯は早炊き炊飯器か土鍋か、五分五分だろう」と何となく思っていたとしましょう。今日の料理当番が弟だったのなら、ルールに間に合うようにするという期待もあります。そこであなたが台所に入るのは6時40分。まだふたを開けず、湯気の有無だけを確かめると、盛んに蒸気が漏れているのが見えました。弟が完全に当番をすっぽかしたわけでないことが確定します。また蒸気の噴出加減から「30分で炊ける炊飯器なら順調、90分かかる土鍋ならかなり厳しい」と感じ、弟が使用したのが炊飯器である見込みがぐっと高まります。

(※普通なら外観的に炊飯器と土鍋はみればわかりますが、ここでは見た目だけではどちらかわからない状態とします)

さらに6時50分、ふたを少し開けると水分がほとんど飛び、米が立っている様子が分かりました。「あと10分で完成」という炊飯器のタイムラインとぴったり重なり、土鍋の可能性はもはやわずかです。そして締め切りの7時、ふたを開けるとご飯は完璧に炊き上がっていました。ここで「炊飯器が使われた」と考えるほうが、土鍋より何倍ももっともらしいという判断が決定的になります。地球生命の研究もまったく同じ構図です。地球というキッチンには「生物が暮らせる寿命」という締め切りがあり、最古の化石(37億年前)、炭素同位体の手がかり(41億年前)、そしてLUCAが42億年前に生きていたという新証拠という具合に、時間の手がかりが段階的に増えるたび、「生命は数億年で誕生した」という早炊きシナリオの信頼度が跳ね上がっていきました。

地球に生命が住めなくなるまで数十億年程度という時期になって人類が誕生したのもポイントです。

締め切りまでに人類という“最後のおかず”をそろえるには、悠長な土鍋コースでは到底間に合わない──だからこそ、ベイズ分析は「速い生命誕生こそ自然な説明だ」と結論づけているのです。

宇宙に生命が溢れるか否かの分岐点

この研究が明らかにしたのは、たとえ「観測者バイアス」を考慮してもなお、地球のような条件がそろえば生命は思いのほか早く出現しやすいということです。

つまり、私たちが都合よく生命の早期誕生を経験しているのではなく、同じような環境であれば生命は比較的短期間で自然発生する可能性が高いという意味合いになります。

これは、長年にわたり議論が続いてきた生命の起源に関するテーマを大きく前進させる画期的な知見といえるでしょう。

ただし、この結論は「宇宙のどこにでも生命がある」ということを保証するものではありません。

重要なのは、地球のように生命を育むだけの好条件を備えた惑星が、宇宙にどれほど存在するかという点です。

もし地球レベルの環境がめったに見られないなら、生命が生まれる機会も当然限られてしまいます。

実際、キッピング氏自身も「私たちの研究は、生命が宇宙に普遍的に存在することを証明するものではありません。」「地球のような環境が非常に珍しいのかもしれないからです。」とコメントし、そのうえで「次のステップとして、『地球と似た条件がどれくらい一般的に見られるのか』を調べる必要があります」と強調しています。

将来的には、火星や木星衛星などの太陽系内の天体でかつて生命がいた証拠を探す研究や、系外惑星の大気から生命を示す手がかり(バイオシグネチャー)を見つける観測が進むことで、生命の普遍性に関する理解が一段と深まるでしょう。

今回の発見は、「地球のような惑星では生命はわりと早く生まれる」という見方を正式に裏付けたという点で大きな意義がありますが、それゆえに私たちの住む地球が実はどれほど得がたい存在なのかという問いにも、新たな光を当てる結果となりました。

元論文

Strong Evidence that Abiogenesis Is a Rapid Process on Earth Analogs

https://doi.org/10.1089/ast.2025.0009

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部