こだわり派の自作PCユーザーがよく利用するパーツのひとつが「オーバークロックメモリ」だ。豪華な装飾やヒートシンクを備えていたり、一般的なメモリを上回るスペックを備えていたりする一方で、保証や動作安定性の面から扱いが難しいとされることもある。

今回はCORSAIR製のオーバークロックメモリを例に、今時のオーバークロックメモリの仕様や効果を確認してみた。16コアCPUのRyzen 9 9950XとX870チップセット搭載マザーボードを用意し、オーバークロックメモリの設定方法や、PCのパフォーマンスがーバークロックメモリによってどの程度変化するのか確かめてみよう。

速度だけでなくデザインにもこだわれるオーバークロックメモリXMPプロファイル対応のIntel向けと、EXPOプロファイル対応のAMD向けがラインアップ

オーバークロックメモリは、DRAMチップの定格スペックを超える動作をメモリメーカーが保証するかたちで販売されているモデルだ。CORSAIRをはじめとするメモリモジュールメーカーは、独自のチューニングとテストなどによってオーバークロック動作を実現している。

メモリアクセス性能の向上のみならず、PCのドレスアップも狙えるのがオーバークロックメモリ。CORSAIRの現在展開されているオーバークロックメモリでみると、ハイエンドの「DOMINATOR TITANIUM」、高輝度LED搭載の高級モデル「DOMINATOR PLATINUM」、RGB LED搭載の「VENGEANCE RGB」、スタンダードモデル「VENGEANCE」の4シリーズが展開されている。それぞれヒートスプレッダのカラーバリエーションも用意されており、デザインにこだわって選ぶこともできる。

CORSAIRはDDR5規格のオーバークロックメモリにおいて、Intel向けのXMP対応メモリと、AMD向けのEXPO対応メモリをラインナップしている。XMPとEXPOはIntelとAMDのオーバークロックメモリプロファイルで、各CPUの特性に合わせてCORSAIRが最適化した動作設定が記録されている。

先述の通り、オーバークロックメモリはオーバークロック動作を製品仕様として保証しており、スペック通りに利用する限りにおいてCORSAIRの製品保証が有効だ。ただ、それはあくまでメモリモジュールに対しての保証であり、CPUやマザーボードの仕様やオーバークロック耐性不足を原因とする動作不良などを保証するものではない。

より高速になったDDR5規格では、オーバークロックメモリをより安定して動作させるためにこれまでよりもCPUの特性に適した設定でメモリをOCする必要があり、OCメモリ自体も自分の使用するCPUに適した製品を選択することが重要だ。

今回はRyzen 9 9950Xと組み合わせてテストを行うため、DOMINATOR TITANIUMのEXPO/XMP両対応のオーバークロックメモリ「CMP64GX5M2B6000Z30」を用意した。

32GBの大容量メモリモジュールを2枚組にしたCMP64GX5M2B6000Z30は、AMDがRyzen 9000シリーズ向けオーバークロックメモリに最適なスピードであるとするDDR5-6000動作に対応。メモリタイミングは30-36-36-76で、動作電圧は1.4V。

DDR5-6000動作に加えてメモリタイミングを詰めた低レイテンシメモリでもあるCMP64GX5M2B6000Z30は、合計64GBの大容量を実現するメモリキットであり、近年さらに増大傾向にあるクリエイティブアプリやゲームのメモリ要求にも対応できる製品だ。

なお、オーバークロックメモリの動作は、キット販売されているメモリの組み合わせでのみ保証されるものであり、他のメモリと組み合わせた場合に動作する保証は無い。同じ型番のメモリキットを2セット買って4枚挿しにするような場合でも動作の保証はなく、十全な性能を発揮できないばかりか不具合が生じる可能性も高いので、オーバークロックメモリを購入する場合は将来の増設が不要なよう、十分なメモリ容量を確保しておきたい。

オーバークロックメモリが性能を発揮するには設定が必要Ryzenならメモリプロファイル「EXPO」を読み込ませよう

オーバークロックメモリであるCMP64GX5M2B6000Z30には、製品仕様のDDR5-6000動作設定を記録したEXPOおよびXMPのプロファイルほかに、JEDEC準拠のDDR5-4800動作設定が「SPD」に記憶されている。

これは、初回起動時にJEDEC準拠の動作設定で安全に起動することを目的としたオーバークロックメモリの標準的な仕様で、多くのマザーボードはユーザーが指定しない限りSPD情報を参照してメモリの動作設定を行う。逆に言えば、CMP64GX5M2B6000Z30を製品仕様通りのDDR5-6000メモリとして利用するためにはEXPOまたはXMPに基づくメモリ設定を行う必要があるということだ。

今回のテストに使用するASUS製マザーボード「ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」は、メモリのオーバークロックとEXPOに対応しているため、BIOS上でEXPOを読み込むように指定するだけで簡単にCMP64GX5M2B6000Z30の動作設定が可能だ。

EXPOの設定を保存して再起動すると、次回起動時にはDDR5-6000動作設定が適用された状態で起動する。今回はCPUとマザーボードともに十分なメモリオーバークロック耐性を備えていたため、EXPO適用後はDDR5-6000動作で不具合なく動作した。

オーバークロックメモリの効果をクリエイティブ/ゲーム用途でチェック性能差が出やすいものと出にくいものがある?

ここからは、CMP64GX5M2B6000Z30本来の製品スペックであるDDR5-6000動作と、SPD情報に基づくDDR5-4800動作の比較を通して、オーバークロックメモリの効果を確かめてみよう。

テストに使用するのは、16コアCPUの「Ryzen 9 9950X」とNVIDIA最新のハイエンドGPU「GeForce RTX 5080」を組み合わせたハイエンドPCで、テスト時の動作設定などは以下の通り。

ちなみに、DDR5-6000動作とDDR5-4800動作ではメモリの動作以外にも、CPU内部のメモリコントローラやインターコネクト(Infinity Fabric)の動作クロックが変化している。

このようにオーバークロックメモリを使用するとCPUやマザーボードも定格を超える仕様外の速度で動作することになるため、メモリモジュール以外のオーバークロック耐性不足によって動作不良が生じる場合があるわけだ。

AMDがDDR5-6000をRyzen 9000 シリーズ向けオーバークロックメモリとして最適としているのは、3,000MHzまでならメモリとメモリコントローラのクロックを1:1で同期できる個体が多く、比較的低リスクで最適なパフォーマンスを得られることに由来している。とは言っても、それでも確実に動作する保証はなく、CPUやマザーボードの製品保証を失効するリスクがあることには注意したい。

DDR5-4800動作時、メモリコントローラは2,400MHz、Infinity Fabricは1,800MHzで動作している

DDR5-6000動作時、メモリコントローラは3,000MHz、Infinity Fabricは2,000MHzで動作している

AIDA64でメモリアクセス性能の変化をチェック

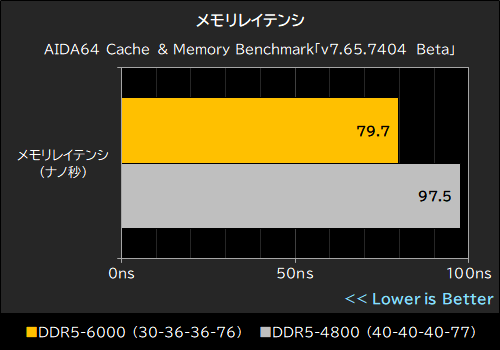

まずは、AIDA64のメモリベンチマーク機能でメモリアクセス性能を比較してみた。

DDR5-6000動作時のメモリ帯域幅については、Read、Write、CopyのいずれもDDR5-4800動作時から15GB/sほど向上しており、オーバークロックメモリの利用によってCPUが利用できるメモリ帯域幅が大きくなっていることが確認できる。

メモリ帯域幅

一方、DDR5-6000動作時のメモリレイテンシは79.7ナノ秒で、97.5ナノ秒であったDDR5-4800動作時より18%も縮小している。

メモリレイテンシ

これらの計測結果から、CMP64GX5M2B6000Z30のDDR5-6000動作によってRyzen 9 9950Xのメモリアクセス性能が向上していることは間違いないことが確認できた。このメモリアクセス性能の向上が、実際のアプリケーションなどのパフォーマンスにどの程度影響するのかを次のテストで確認していこう。

オーバークロックメモリはクリエイター向けアプリでも効果を発揮

主にCPUを活用して処理を行うテストとして、Cinebench 2024、Blender Benchmark、HandBrake(動画エンコード)、Adobe Camera Raw(Raw現像)でテストを実行してみた。

Cinebench 2024「Multi Core」

Cinebench 2024「Single Core」

Blender Benchmark

HandBrake「動画エンコード」

Adobe Camera Raw「RAW現像」

3DCGレンダリングを行う「Cinebench 2024」では、Multi Coreで約5%、Single Coreで約2%の性能向上が確認できた。同じ3DCGレンダリングでもエンジンの異なる「Blender Benchmark」ではオーバークロックメモリの効果が誤差程度にとどまっている。高速なメモリの恩恵を受けやすいものと受けにくいものがあるようだ。

動画エンコードソフトの「HandBrake」では4~18%、100枚のRawファイルをJPEG形式に現像した「Adobe Camera Raw」でも約10%、いずれもオーバークロックメモリ利用時の方が高いパフォーマンスを発揮している。

メモリアクセス性能の向上がパフォーマンスにどの程度反映されるのかは、アプリケーション側の処理方法に依存するものではあるが、クリエイター向けのアプリケーションを用いた今回のテストでは性能向上が確認できるものが多かった。

ゲーム毎に効果の有無が変わるオーバークロックメモリ

次に、ゲームでの効果を確かめるべく、VALORANT、モンスターハンターワイルズ、ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマークのパフォーマンスを計測してみた。

VALORANT

モンスターハンターワイルズ

ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク

オーバークロックメモリの効果が顕著に表れたのはVALORANTで、DDR5-6000動作時の平均フレームレートはDDR5-4800動作時を10~12%上回った。ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマークにおいても、DDR5-6000動作時の方が3~7%高いスコアを記録している。モンスターハンターワイルズはメモリの影響をほぼ受けない結果となった。

差が付いたゲームに共通しているのは、CPUやメモリの性能がボトルネックになってGPUが最大限の性能を発揮できていない状況が生じていることだ。逆に、GPU負荷が高いモンスターハンターワイルズにおいては、GPU性能が先にボトルネックになってしまい、メモリの性能差が出ない状態になってしまったと考えられる。

オーバークロックメモリの性能が出るかどうかといった部分は、ゲームエンジンの仕様に依存することに加え、GPUに余力があることが前提となる。ゲームでのパフォーマンスを得るにはまずGPUとCPUの性能を重視すべきであるという基本に変わりはないことを覚えておきたい。

より高いメモリアクセス性能でPCの性能を底上げするオーバークロックメモリ

オーバークロックメモリは、CPUやマザーボードなど他のパーツの動作や保証に影響を及ぼすため上級者向けのパーツである一方、オーバークロックメモリ向けのプロファイルであるIntel XMPやAMD EXPOの登場によって極めて簡単に動作設定が可能となっている。

スタンダードメモリを超えるメモリアクセス性能がすべてのアプリで効果を発揮するとは限らないが、今回行ったテストでは複数のアプリやゲームでパフォーマンスの向上を確認できた。前述のとおり、自己責任を伴う行為ではあるが、メモリのオーバークロック設定の自体は非常に簡単なので、自作PCならではのチューニングに興味があるのなら、まずはオーバークロックメモリから始めてみてはいかがだろうか。

Views: 2