DNAといえば二重らせん構造が有名ですが、実はそれだけではありません。

アメリカのペンシルベニア州立大学(PSU)で行われた研究によって、ヒトを含む類人猿のゲノムにおいて、通常の二重らせん(B型DNA)とは異なるさまざまな折れ曲がった“非B型DNA(non-B DNA)”が数多く潜んでいることが明らかになりました。

これら折れ曲がったDNAは一体どんな役割を担っているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月24日に『Nucleic Acids Research』にて発表されました。

目次

- 未解読8%のパンドラ開封

- 二重らせんを超えた裏世界へようこそ

- “第2のゲノムコード”をどう読む?

未解読8%のパンドラ開封

ヒトの全ゲノム解読が初めて達成されたのは2001年ですが、実はそのとき解明されたのはゲノムの約92%に過ぎませんでした。

残りの約8%は、塩基配列が何百万回も繰り返す「ゲノムの未開の領域」でした。

例えば、染色体の末端(テロメア)や中央部(セントロメア)には非常に長い繰り返し配列が存在します。

しかし当時のDNAシークエンサーでは、こうした大量の繰り返し配列を正確に組み立てることができず、大きな穴あきパズルのまま残されていたのです。

それから20年以上を経て、技術の飛躍的進歩がこのパズルを解き明かしました。

特にTelomere-to-Telomere(T2T)と呼ばれる新しい超長読み取りシークエンス技術により、ゲノムを端から端までギャップなく読み取ることが可能になりました。

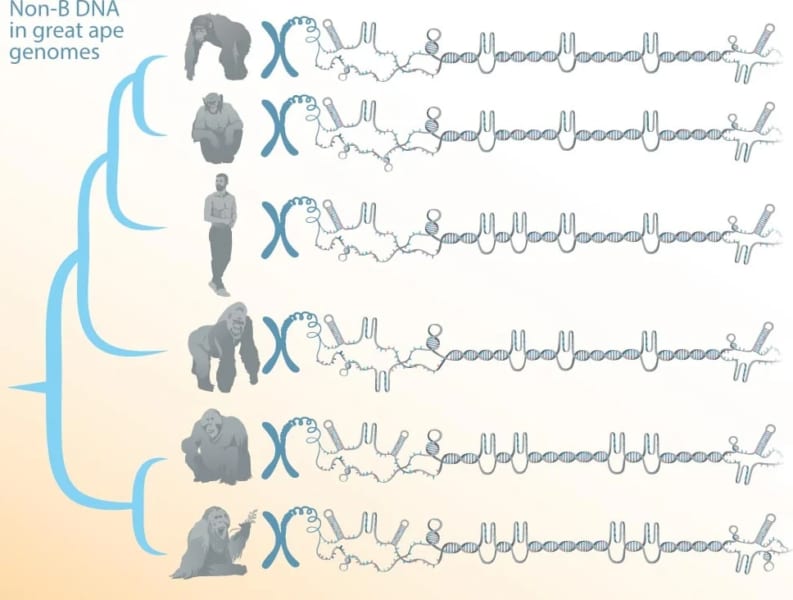

2022〜2023年にはT2Tコンソーシアムによってヒトゲノムの最後の未解明領域が次々と埋められ、さらに今年(2025年)、チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オランウータン(スマトラ種・ボルネオ種)および小型類人猿のシアマン(フクロテナガザル)といった大型類人猿6種+1種のゲノムが完全解読されました。

科学者たちはこの快挙により、長らく謎に包まれていた繰り返し配列の領域を初めて詳細に探るチャンスを手にしたのです。

では、なぜ繰り返し配列に注目する必要があるのでしょうか?

それは、この部分にDNAのもう一つの顔が隠されているからです。

DNAは通常は右巻きの二重らせん構造(B型DNA)をとりますが、特定の配列の組み合わせによっては形を変え、「ヘアピン(髪ピン状の折れ返り構造)」や「Z-DNA(ジグザグにねじれた構造)」、「G-四重鎖構造(4本の鎖が絡んだ結び目状)」など様々な変則的な立体構造をとることがあります。

このような非典型的なDNA構造は総称して「非B型 DNA(non-B DNA)」と呼ばれます。

近年、細胞内で重要な働きをしている可能性が指摘されてきました。

例えば、DNA複製が始まるスイッチや、遺伝子のオンオフの調節、あるいは染色体を安定させるテロメア・セントロメア機能などに関与しているという報告があります。

しかし非B型を形成しやすい配列の多くは繰り返しを含むため、短い断片しか読めない旧来の技術では正確な全容把握が困難でした。

そこで今回、アメリカのペンシルベニア州立大学のカテリーナ・マコヴァ教授(生物学)ら研究チームは、T2T技術で得られた類人猿ゲノムを用いてノンB DNA構造を網羅的に探し出すことに挑みました。

完全長のゲノム配列を比較することで、非B型の進化上の役割や、生物種ごとの特徴を明らかにすることがこの研究の目的です。

二重らせんを超えた裏世界へようこそ

マコヴァ教授らのチームは、完全長まで読み解かれたヒトおよび6種の大型類人猿のゲノム(チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、スマトラオランウータン、ボルネオオランウータン)に加え、比較対象として小型類人猿シアマン(フクロテナガザル)のゲノムを分析しました。

それぞれのゲノム配列上で、ヘアピンやZ-DNA、G-四重鎖など、非B型 DNAを形成しうる特徴的な配列モチーフをコンピューターで網羅的に検索したのです。

すると、これまで解読が難しかった繰り返し配列を含む領域に、まさにそうしたモチーフが数多く埋め込まれていることがわかりました。

特に、染色体の端のテロメアや、細胞分裂時に染色体を正しく分配するためのセントロメア周辺で、非B型DNAの存在が顕著でした。

(※セントロメアやテロメアなど、染色体の安定と細胞分裂を司る領域に non-B モチーフが集中しており、立体構造が“足場”や“ふた”の役目を果たしている可能性が高いと考えられています。また転写因子の結合をオン・オフする“物理的トグル”として働いたり、DNA複製のスターターとする考えもあります)

この傾向はどの類人猿でも共通しており、基本的な分子構造の「青写真」は霊長類で広く共有されているようです。

一方で種ごとの違いも見つかりました。

ゴリラのゲノムは他の類人猿に比べ反復配列の占める割合が多く、それに伴って非B型DNAモチーフの数も際立って多いことが判明しました。

研究の筆頭著者であるペンシルベニア州立大学博士研究員のリネア・スメズ氏は「今回、これらのゲノムにおいて非B型DNAを形成しやすい配列モチーフの全体像を把握できました」とコメントしています。

また解析によれば、ゲノム中のおよそ1割前後が、潜在的に非B型構造を形成しうる配列で占められていることもわかりました。

たとえば性染色体ではX染色体で約1割、Y染色体では最大3割以上にも達するというデータがあります。

“第2のゲノムコード”をどう読む?

新たに描き出された非B型 DNAの地図から浮かび上がるのは、ゲノムの「裏側」に広がるダイナミックな世界です。

非B型構造はDNAを不安定にし、突然変異や染色体の切断・再編成(組み換え)を引き起こしやすい性質があります。

こうした再編成は生物の進化を促す原動力になり得る一方で、時に遺伝疾患やがんの原因にもなります。

実際、21番染色体の一部が別の染色体に付け替わって起こるタイプのダウン症では、その切断点となる領域にZ-DNAモチーフが通常の97倍も多く存在することが示されました。

この事実は、非B型 DNA構造が染色体の「切れやすさ」に関与している可能性を示唆しています。

ただし、因果関係を証明するにはさらなる研究が必要です。

今回の研究では、予測される非B型 DNA構造のうちごく一部のみが実験的に確認されましたが、大半の構造については今後の検証に委ねられています。

マコヴァ教授は「ある特定の配列で非B型DNA構造が実際に形成されるかどうかは、細胞の種類、発生の段階、その配列のメチル化など文脈(コンテクスト)に依存する可能性が高い」と指摘します。

つまり、生きた細胞の中でいつ・どこでこれらの構造が現れるのか、条件によって変わりうるということです。

またマコヴァ教授は「ゲノムの機能を考える上で、近年は配列だけでなく構造にも目を向けるべきだという考え方にシフトしつつあります」と語っています。

「我々の研究が、この未知のDNA構造の機能解明に向けた足がかりになれば嬉しく思います」とも述べています。

今回明らかになったように、ゲノムの中には長らく手付かずだった未知の領域が存在し、そこには生物の多様性や疾病に関わる秘密が隠されているかもしれません。

最新技術によってその扉が開かれつつある今、DNAの立体構造という新たな視点から生命の設計図を読み解く試みが加速しています。

本研究の成果は、ゲノムの複雑さを解明し、人類の進化の謎に迫るだけでなく、遺伝性疾患の理解や治療法開発にも将来つながっていくことでしょう。

DNAの二重らせんのその先に何があるのか——その探求は始まったばかりです。

元論文

Non-canonical DNA in human and other ape telomere-to-telomere genomes

https://doi.org/10.1093/nar/gkaf298

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

🧠 編集部の感想:

この研究は、ゲノムの新たな側面を解明し、非B型DNAの機能や役割の理解を深める重要な一歩です。特に、細胞の安定性や遺伝疾患との関連性が明らかになることで、治療法の開発に向けた新しい道が開くかもしれません。未来の進化や健康に影響を与える可能性を秘めたこの発見には、非常に期待が高まります。

Views: 2