真夏の森でセミの大合唱が突然あの有名なクラシック曲「パッヘルベルのカノン」を奏で始めたら――まるでSFのワンシーンを可能にする研究が行われました。

筑波大学(筑波大)で行われた研究によって、セミに電極を植え付けて鳴き声の高さ(ピッチ)を自在に操り、実際に音階を奏でさせることに成功したのです。

もしこの技術が普及すれば、セミだけでなくキリギリスやコオロギなどさまざまな虫たちに好みの曲を歌わせる虫のオーケストラが実現するかもしれません。

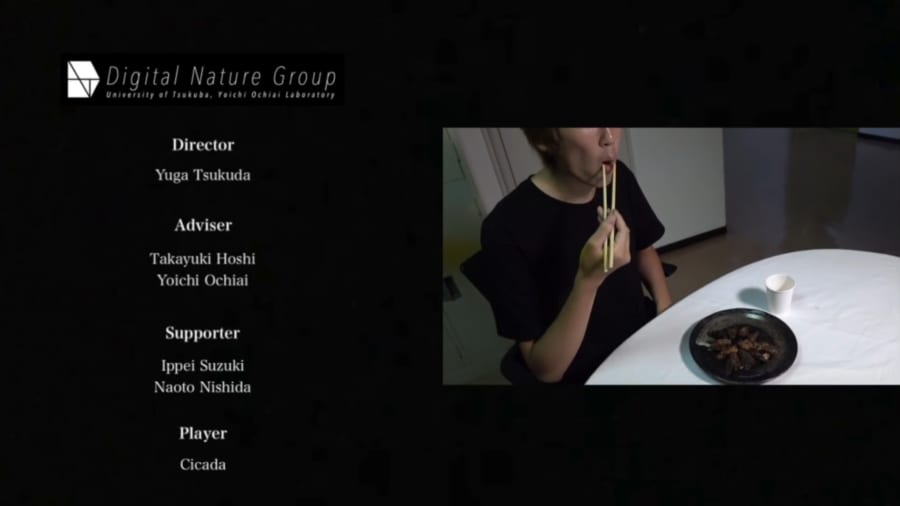

研究内容の詳細は2025年04月23日にプレプリントサーバーである『arXiv』にて公開されました。

目次

- 昆虫×コンピューターで生まれる新楽器

- 2本の電極で“生体カノン” — 昆虫楽器、始動

- 生体楽器の未来:災害アラームから森のオーケストラへ

昆虫×コンピューターで生まれる新楽器

研究の鍵となる発想は「バイオボット」という概念、つまり生物とコンピューターを融合させたロボットです。

従来、生きた昆虫に小型デバイスを取り付けて動きを制御したり、センサー代わりに利用したりする試みが多数ありました。

例えばゴキブリやコオロギに電気刺激で指示を送り、災害救助で瓦礫の下を探索させる…といった応用が想像されてきました。

しかし「昆虫を人と人のコミュニケーション媒体として使う」研究はほとんど行われていませんでした。

そんな中、着目したのが昆虫の鳴き声です。

人に情報を伝える手段として音は有力ですが、昆虫にスピーカーを取り付けると、その重さで昆虫の動きが妨げられてしまいます。

そこで昆虫自身が持つ発音器官を利用して音を出せばいいのでは?という発想が生まれました。

実は、生きた昆虫の鳴き声を人間が制御する研究は1970年代から行われており、セミの発音筋の仕組み解明などが報告されています。

しかし、それらはあくまで単調な鳴き声を鳴かせる程度で、人間の複雑な音声や音楽を再現するまでには至っていませんでした。

そこで佃さんたちは電気的筋肉刺激という技術により、昆虫の発音器官に電気信号を送り込んで鳴き声のピッチを制御し、昆虫で音楽を演奏できるかを試すことにしたのです。

研究対象に選ばれたのは、日本の代表的な夏の昆虫であるアブラゼミです。

セミを選んだ理由の一つは、その解剖学的な特徴にあります。

セミのオスはお腹にある「ティンバル」という発音器官を鳴らすための筋肉を持っていますが、腹部にはそれ以外に大きな筋肉や臓器が少ないため電気刺激による制御がしやすいのです。

さらにアブラゼミは体が比較的大きく、電極を埋め込む手術もしやすいこと、そしてオスしか鳴かないので実験対象をオスに限定しやすいことも利点でした。

エネルギッシュで大音量の鳴き声を持つセミは、「生体スピーカー」としてこれ以上ない適任と言えるでしょう。

研究チームの目的は、このセミという天然のスピーカーを用いて実際に音階や音楽を奏でることができるか確かめることでした。

最終的には、将来的に昆虫を使ったコミュニケーションツールが人々の役に立つ可能性を探る狙いがあります。

「将来的にはこのような昆虫によるコミュニケーションツールが、災害時などの緊急時の音声支援として活用されることが期待される」と研究チームは述べています。

小型ロボットよりもエネルギー効率が高く、頑丈で、敏捷性にも優れる昆虫スピーカーが誕生すれば、思わぬ場面で人命を救うアラームやメッセージ伝達手段になるかもしれません。

次ページでは実際にカノンの演奏を行っている動画を紹介します。

2本の電極で“生体カノン” — 昆虫楽器、始動

では実際に、どのようにしてセミを“演奏”させたのでしょうか。

その手順はある意味シンプルですが、生き物相手だけに試行錯誤もありました。

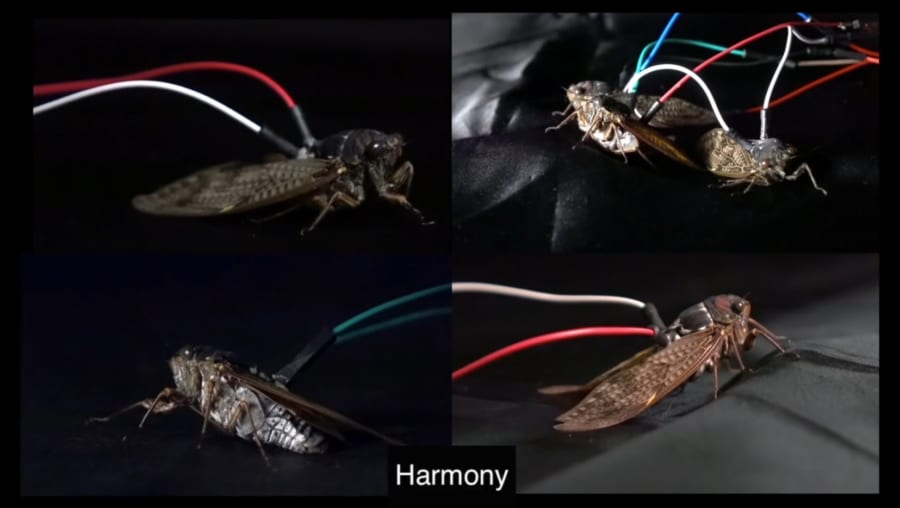

まず研究者たちはオスのアブラゼミ数匹を用意し、発音筋に細い電極2本を挿入しました。

電極はセミの背中側から腹部内部に差し込み、発音筋の近くに届かせます。

セミは局所麻酔などできませんが、慎重に行えば電極挿入自体で即死することはありません。

セットアップとしては、セミのお腹に刺さった電極の先端を細いリード線で外部の回路と繋ぎ、そこから電気信号を送り込みます。

さらにセミが飛び立ったり動き回ったりしないよう、羽を固定し、マイクを至近距離(1cmほど)に置いて鳴き声を録音できるようにしました。

次に、このセミに対してコンピューターから様々な電気刺激を与えてみました。

具体的には、一定の周波数の電圧パルスを断続的にセミに送り、どの程度の電圧でセミが鳴くか、音の高さは入力通りになるかを調べました。

入力する信号の波形はデジタルな矩形波で、周波数はピアノの音階にならいA0(ラ音、27.5Hz)からC4(ド音、261.6Hz)までの範囲を試しました。

A0は人間にはかなり低い低音ですが、セミの筋肉の収縮スピードで理論上その程度まで鳴き声の間隔を遅くできるかもしれません。

一方C4くらいまで高速に筋肉を震わせられれば、人間にも聞こえる高めの音になります。

実験の結果、セミがきちんと鳴くためには一定以上の電圧が必要で、しかもその閾値は入力する周波数によって異なることがわかりました。

低すぎる電圧だとセミは鳴かず、徐々に電圧を上げていくとある値で「ジジジ…」と鳴き始めます。

しかし電圧が高すぎても問題で、安定した音にならず筋肉の動きが乱れてしまいました。

面白いことに、適切な範囲内の電圧では入力した信号の周波数通りのリズムで「ジッ…ジッ…ジッ…」と鳴き声を刻みます。

しかし刺激が弱すぎると入力の半分の周波数で鳴いたり、強すぎると入力の2倍の周波数で細かく震える鳴き声になったりしました。

研究チームはそれぞれのパターンに名前を付けました。

狙い通りの周波数で鳴いた場合をCFW(正しい周波数波形)、半分のときをHFW(半分の周波数波形)、2倍のときをDFW(2倍の周波数波形)、どれにも当てはまらない不規則な鳴き方はIFW(不規則周波数波形)と分類しました。

要するに、程よい電気刺激ならセミは狙った通りの音程で鳴きますが、刺激が弱すぎたり強すぎたりすると鳴き方が安定しません。

幸い、適切な範囲の電圧を見極めれば実用上ほとんどの音階をセミに鳴いてもらえることも判明しました。

実験した7匹のセミを総合すると、約27.5Hzの低音A0から約185Hzの高音F#3まで、各音階で安定したCFW鳴動が可能でした。

個体差はあり、性能の良いセミはF#3まで鳴けましたが、平均的にはC#3あたりが上限でした。

いずれにせよ、人間の耳に十分届く音域でセミの音階を実現できたのは大きな成果です。

では実際に音楽を演奏させることはできたのでしょうか。

研究チームはこのインターフェースを使い、有名なクラシック曲「パッヘルベルのカノン」から映画「トップガン」のテーマまで様々な曲の旋律をセミに鳴かせる実験を行いました。

その結果、セミは見事にコンピューターの指示通りドレミファソラシドと音を奏でてみせました。

実際の音色は「ジー、ジー…」というアブラセミ独特のものですが、よくよく聞くと音程が制御されているため、確かにあの「カノン」の調べに聞こえます。

まさに昆虫とコンピューターの合奏と言えるでしょう。

この成果には研究者たち自身も感銘を受けたようです。

第一著者の佃さんは「セミの中には逃げ出そうとするものもいましたし、『まあお腹貸しますよ』と言わんばかりにおとなしい個体もいました」と語っています。

電気刺激に対するセミそれぞれの反応の違いはあれど、多くのセミで音階コントロールが可能であることが示されました。

研究者たちは「中には演奏中に自分から鳴くのを止めてしまうセミもいてヒヤヒヤしましたが、それも含めて面白い発見でした」と振り返ります。

論文中には「セミは刺激されている最中でも自発的に動いたり鳴き止んだりできる」と記されています。

つまり完全にロボットのように操っているわけではなく、セミ自身の状態によっては演奏を中断してしまうこともあるのです。

生体楽器の未来:災害アラームから森のオーケストラへ

こうして世界初の「セミ・スピーカー」による音楽演奏は成功しましたが、これはあくまで研究のプロトタイプです。

ここから先、実用化や発展に向けてどのような可能性と課題があるのでしょうか。

まず応用の可能性について考えてみましょう。

研究チームが述べているように、将来は災害時の音声アラートなどへの活用が期待されます。

例えばセミや他の鳴く昆虫に極小の電極と受信機を装着し、いざという時に一斉に信号を送って「サイレン音」や「避難せよ」といった合図を鳴かせるシナリオが考えられます。

電池切れの心配があるロボットやスピーカーを大量に設置するより、身近な昆虫たちが自律的に生きながら音を出してくれれば維持コストも最小で済みます。

昆虫たちは普段は勝手に生活しており、必要なときだけ人間が“お借りする”わけです。

まさに自然とテクノロジーの協奏ですが、SF的な未来像ながら現実味も帯びてきます。

他にも森林や農地にいる虫を使って環境モニタリングや遠隔通信を行うアイデアがあります。

ある地点の温度やガス濃度を感じ取ったセンサーノードが、周囲の昆虫に特定の鳴き声パターンを送って遠く離れた人間に異常を知らせる仕組みも夢物語ではありません。

昆虫の鳴き声は種によって周波数帯やパターンが異なるため、多重信号を混信なく送る特性を生かせるかもしれません。

一方で技術的な課題としては、制御できる鳴き声の種類に限界があることが挙げられます。

今回のセミでは等間隔のパルス音しか出せないため、美しいハーモニーや滑らかな歌声を実現するのは難しいという問題があります。

周波数も200Hz程度が限界で、楽曲表現の幅には制約があります。

より高音域や多彩な音色を持つ他種昆虫とのハイブリッド化が次の研究テーマになるでしょう。

それでも今回の成果は、生物の持つ卓越した機能をテクノロジーで引き出す「新しい楽器」の登場だといえます。

セミの発音器官は人工スピーカーよりエネルギー効率と耐久性に優れ、しかも自律行動まで可能です。

この発想はロボット工学やヒューマンインターフェース研究に新風を吹き込み、人と生物の協働技術を広げる契機になります。

もしかしたら未来の世界では、様々な種類の昆虫の鳴き声を制御することで、虫たちによるバイオオーケストラが実現しているかもしれません。

元論文

Insect-Computer Hybrid Speaker: Speaker using Chirp of the Cicada Controlled by Electrical Muscle Stimulation

https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.16459

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0