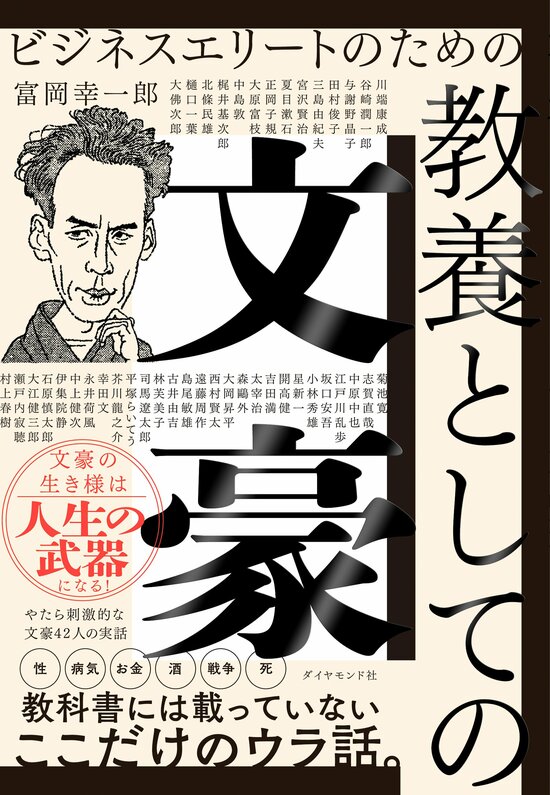

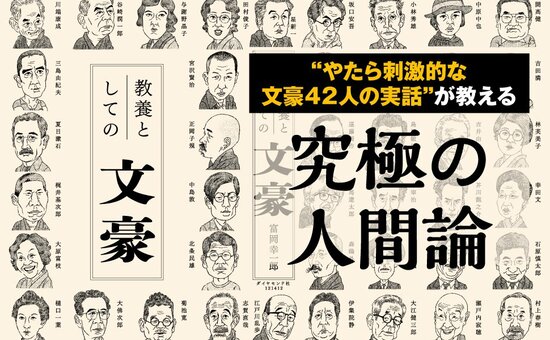

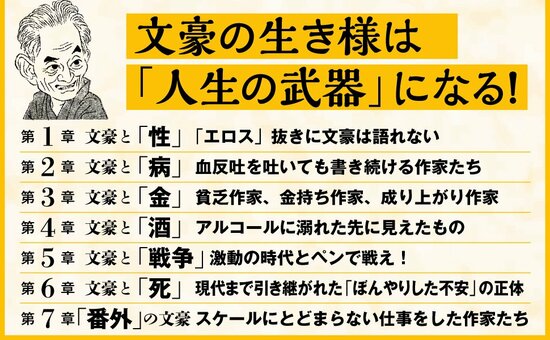

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

結核のことを

「彼」と表現した想い

高知生まれ。小学校校長だった父のもとに生まれる。高知県女子師範学校中退。代表作は『婉という女』『アブラハムの幕舎』など。高知県女子師範学校は全寮制の学校だったが、入寮中の18歳時に喀血し、結核で入院。学校も中退せざるを得ず、以後約10年間を療養に費やす。故郷で病気の治療をしながら小説を書くようになり、昭和7(1932)年、20歳のときに初めて投稿した『姉のプレゼント』が、『令女界』という雑誌に入選。以後も執筆活動を続け、29歳のとき創作に集中するため上京。48歳で講談社から刊行した『婉という女』がヒット。亡くなるまで、精力的に執筆活動を続け、数々の文学賞を受賞した。平成12(2000)年、87歳で心不全により死去。

10年間の闘病生活で

味わった苦しみと孤独

結核の特効薬となった抗生物質「ストレプトマイシン」のおかげで、多くの結核患者は病を克服しましたが、その副作用で難聴になるケースが多発しました。

大原は、10年間も結核と闘いました。ただ単に肉体的な苦しみだけではありません。死ぬかもしれないという恐怖、まわりに置いていかれるという寂しさ、悔しさ……。

そこにきて、さらにストレプトマイシンによる「耳が聞こえづらい」という新たな苦しみや、「ストマイつんぼ」と社会からの揶揄にまで襲われます。

「ストマイ」とは「ストレプトマイシン」の略で、「つんぼ」とは「耳が聞こえない人」のことを指します(いまでは差別語として扱われています)。

結核を「彼」と呼んだ

小説『ストマイつんぼ』

大原自身の経験がもとになった小説『ストマイつんぼ』では、大原は結核のことを「彼」と表現しています。

「十年あまり息を進めていた彼が再び肉体の奥で狼煙を上げるのを感覚する」

『ストマイつんぼ』(角川書店)

馴れ合いと闘争

結核との長い付き合い

結核は、一度は症状が落ち着いても、しばらくしてから結核菌が活性化することがあり、やっかいな病気なのです。

結核のことを「彼」と表現した『ストマイつんぼ』からは、長年患ってきた結核菌との馴れ合いと闘争を読みとることができます。

薬の副作用で変貌した

「自分の顔」への違和感

結核を患った大原自身もストレプトマイシンの副作用により難聴になったのですが、さらには表情も変貌してしまいました。

「馴染みのうすいその顔のなかにわたしは、いったい何を考えているのやら、幸福なのか不幸なのか、まるでわからない他人を感じ、持主であるわたしへの疎遠のようなもの、裏切りのようなものを感じました」

『ストマイつんぼ』(角川書店)

このように自分自身の顔に対しても、「裏切り」のようなものを感じたことを綴っています。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Views: 0