複雑すぎる痛覚回路を丸ごと再現したい理由

痛みは、言わば私たちの「警報装置」です。

指先にトゲが刺さったり、熱いフライパンに触れたりした瞬間、ビリッとした感覚が体を走って「危険だ!」と知らせてくれます。

これは外界や体内の異常を検知し、脳に伝えることで回避行動をうながす大切な仕組みです。

しかし、この痛みの“正体”をひとつの実験系で丸ごと再現するのは、実はとても難しいことでした。

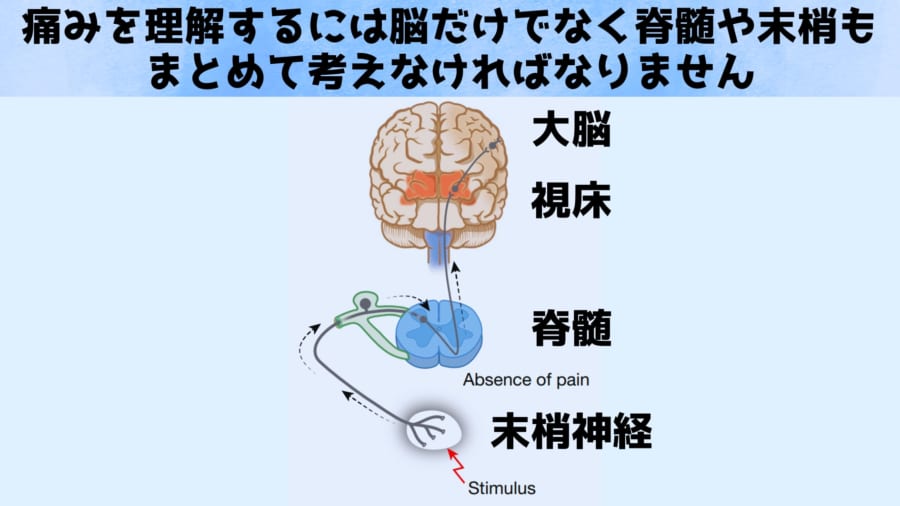

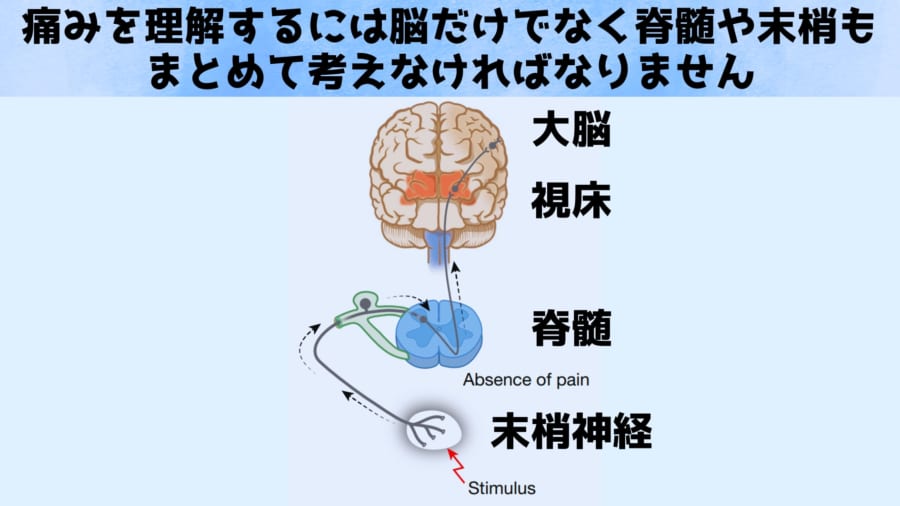

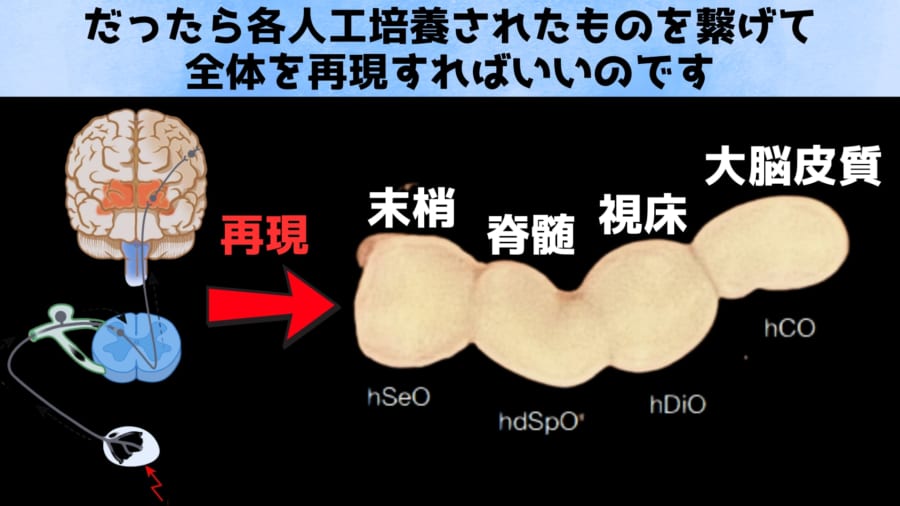

なぜなら、痛みは単純な“一直線”の情報伝達ではなく、末梢の感覚受容器で発生した信号が脊髄を通り、さらに脳深部の視床へ渡され、最終的には大脳皮質にまで届く、複雑な階層構造になっているからです。

複数のステーションを経由していくうちに、痛みの強さや種類などが次々と処理され、必要に応じて「これはただの刺激か、それとも危険信号か?」と判断されていきます。

こうした多層的な仕組みをまるごと試験管内にまとめようとしても、今までは技術的な制約が大きく、思うようにはいきませんでした。

さらに、動物を使った実験では「動物モデルでは痛みを訴えられない」「ヒトとは遺伝子も感覚の閾値も異なる」といった理由から、人間の痛みと必ずしも一致しない部分がありました。

このギャップは新薬の開発などにも大きく影響し、“動物実験では効いた薬がヒトでは効かない”といった問題が繰り返し起きていたのです。

そこで注目されてきたのが、ヒトiPS細胞から作られる人工培養脳──通称「脳オルガノイド」です。

近年、脳オルガノイドを使ってミニチュアの脳組織を作り出し、アルツハイマー病や精神疾患のメカニズムを調べる研究が活発になりました。

しかし、既存の脳オルガノイドの多くは、脳の一部だけを再現したり、限られた機能だけを観察したりするものが中心でした。

痛みのように末梢と中枢をつなぐ複雑な回路を“まとめて”再現するのは至難の業だったのです。

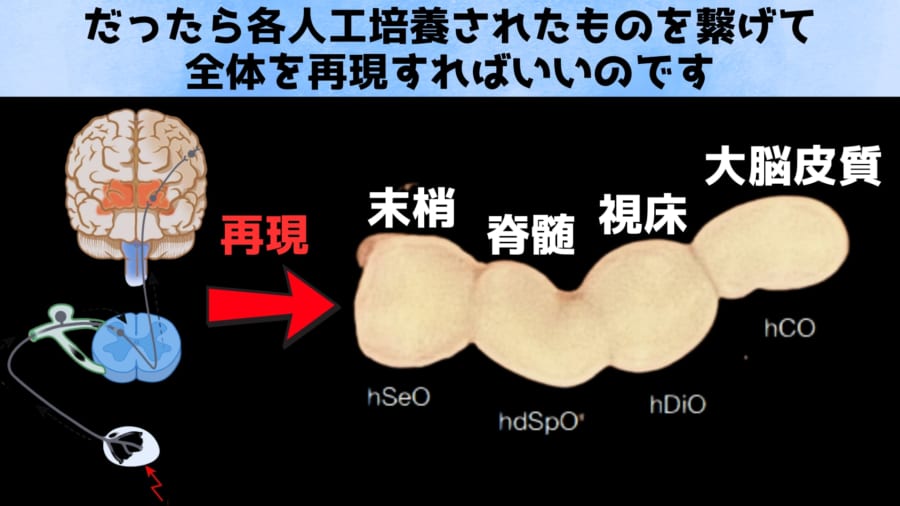

とはいえ、痛覚の本質を理解するうえでは、「末梢から脳までの情報伝達をそっくりそのまま再現する」ことが理想的です。

もし研究室の中で人間の痛み回路を再構築できるなら、末梢から脳までの信号がどう変化し、どの部分で痛みが強化され、あるいは抑えられているのかを直接観察できるようになります。

これは慢性痛や先天性無痛症などの原因解明や新薬開発にも大きく役立つ可能性を秘めています。

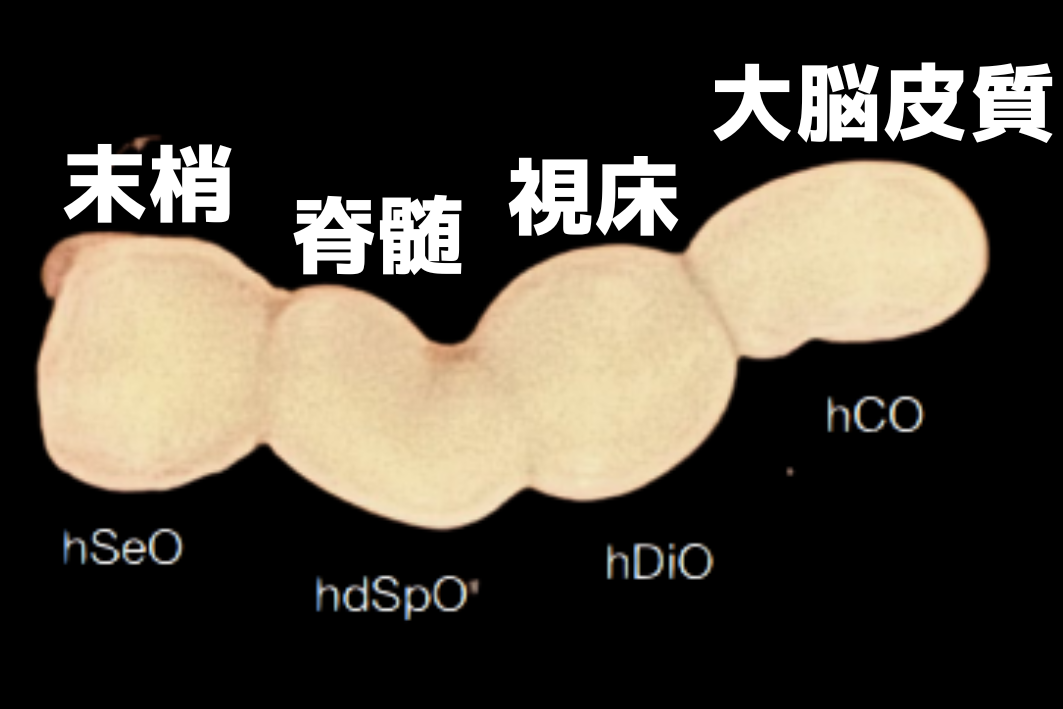

そこで今回研究者たちは、「末梢神経→脊髄→視床→大脳皮質」という階層をそっくり再現するため、四種類のオルガノイドを組み合わせる手法を考案しました。

こうして作り上げられた“ミニチュア痛み回路”を試験管内で直接観察し、痛みがどのように受容・伝達・処理されるのかを探ろうとしたのです。

Views: 0