スペインのバルセロナ大学(UB)で行われた研究によって、脳が発するわずか2時間の電気化学的指令だけでマウスの腸内に棲む腸内細菌の構成比率が劇的に組み替わることが明らかになりました。

これまで腸内細菌叢は食事や生活習慣に受動的に反応する存在とみなされてきましたが、本成果は脳が食事タイミングに合わせて“瞬間チューニング”し、消化と代謝の準備を整えている可能性を示します。

今回の発見によって脳と腸の主導権をめぐる常識は塗り替わるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年04月22日に『Nature Metabolism』にて発表されました。

目次

- 腸が脳を操る説の次は“脳が腸を操る”番だ

- 2時間で腸が別人?脳が送り込む“瞬間指令”の正体

- 食事に頼らなくても腸内細菌は脳活動で変わる

腸が脳を操る説の次は“脳が腸を操る”番だ

これまで腸内細菌叢は、食事や生活習慣などに左右される“受け身の存在”として語られることが多かったのですが、近年の研究ではまったく違う姿も明らかになってきました。

具体的には、腸内細菌叢が生み出す代謝物質が脳へとダイレクトにシグナルを送り、食欲や気分の変動、ストレス反応などに重大な影響を与えている可能性が示唆されています。

たとえば短鎖脂肪酸や神経伝達物質の前駆体が血流に乗って脳に到達し、行動や感情の調節に関わることがわかってきたのです。

つまり、腸内細菌叢は受動的な存在ではなく、腸から脳への“指令”を積極的に発している能動的パートナーとしての役割がクローズアップされているのです。

たとえば特定の菌が増加すると、マウスやラットにおいて不安行動や学習能力、代謝機能などが大きく変わる事例が報告されています。

また優勢になる菌次第では肥満やインスリン抵抗性が進みやすくなるったり、鎮痛薬や抗うつ薬の効果も腸内菌の状態によって増強されたり減弱されたりケースもあります。

さらにマウス実験などでは腸内細菌叢を操作することで、社会的な序列に決定的な影響を与え、上位マウスがわずか数日で下位へ転落させたり、抗生物質で腸内細菌を排除すると意欲低下を起こすこともわかりました。

加えて腸内細菌叢の変化は免疫機能や炎症の程度にも影響を及ぼし、結果として行動・情動の変化につながる可能性があります。

こうした知見から、腸内細菌叢が単なる消化の担い手ではなく、体全体の生理や精神活動の調節にも関与する重要なプレーヤーとして注目されているのです。

そのため現在では、腸はある意味で脳を支配しているとする主張も見られます。

進化的にも腸は脳などの中枢神経より古くから存在していることが知られており、先輩臓器である腸から新参臓器の脳に指示が送られるのは、ある意味で自然と言えます。

では脳の側から腸内の微生物叢に影響を与えることは可能なのでしょうか?

この疑問は長らく未解明の課題でした。

そこで今回研究者たちは、脳からの指示に腸内細菌叢が反応できるのか、また反応するとしたらどうなるかを調べることにしました。

しかし脳から腸への指示といっても、さまざまです。

研究者たちはどんな方法で脳から腸への信号を送ってみたのでしょうか?

2時間で腸が別人?脳が送り込む“瞬間指令”の正体

脳から腸へどうやって信号を送るのか?

研究者たちは最もダイレクトな方法をとりました。

脳の摂食行動を司る視床下部の神経細胞を人為的に操作して腸内細菌叢に何が起こるかを調べたのです。

より具体的には空腹感を引き起こす神経細胞(AgRPニューロン)と満腹感を伝える神経細胞(POMCニューロン)の活動を選択的に「スイッチのオン・オフ」し、その直後に腸内の細菌構成を分析したのです。

さらに、食欲や代謝を調節するホルモン(レプチンやグレリン)を脳内に投与する実験も組み合わせ、脳から腸への様々なシグナルが腸内細菌叢に与える影響を比較しました。

もし腸内細菌叢が脳の指令に反応するならば、これらのスイッチのオン・オフにも変化を現わすかもしれません。

すると驚くべきことに、脳内のこれら「空腹スイッチ」や「満腹スイッチ」を入れると、わずか2~4時間という短時間でマウスの小腸内にいる特定の種類の細菌が増えたり減ったりする顕著なパターンが検出されたのです。

さらに興味深いことに、この脳による影響は腸の場所によって異なっており、活性化した神経の種類によって十二指腸や回腸など消化管の各部位で変化する細菌のグループが違っていました。

これは、脳がスイッチを切り替えるたびに腸内細菌叢の「地域構成」を選択的に作り替え、その結果として特定の細菌が増えやすく(あるいは減りやすく)なる条件が整えられる可能性を示しています。

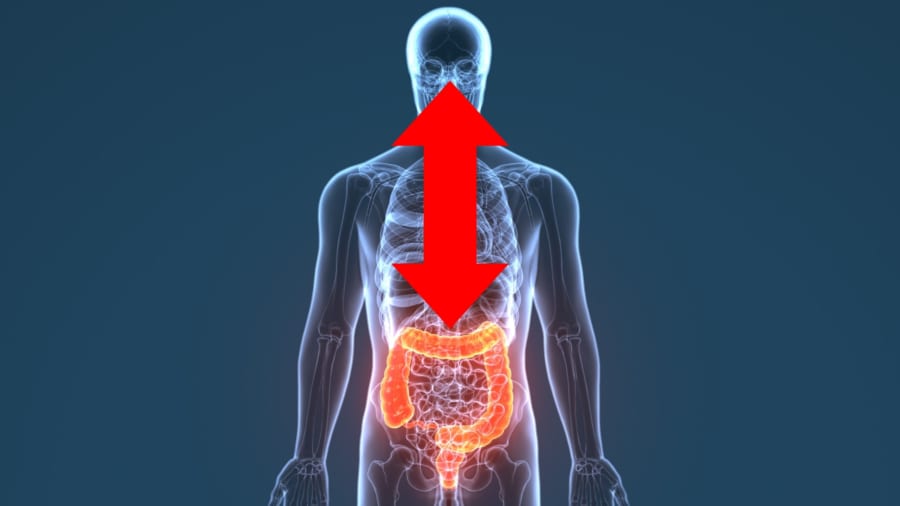

また脳主導の腸内細菌叢の変化が起こる際、腸側の神経系にも変化が生じていることもわかりました。

具体的には、小腸(十二指腸)の神経ネットワークに再編成が見られ、ストレス時に働く交感神経(自律神経系の一部)の活動が高まっていたのです。

思ったよりも遥かに、脳と腸のやり取りは双方向かつドラマチックだったわけです。

次に、脳に満腹ホルモンであるレプチンを投与する実験でも同様の効果が確認されました。

通常、レプチンが脳に届くと食欲抑制などの作用が起こりますが、このホルモン刺激だけで腸内細菌叢に急速な変化が引き起こされたのです。

しかし、同じレプチン投与を行っても肥満状態のマウスでは腸内細菌叢に変化が起こりませんでした。

肥満マウスは慢性的にレプチン値が高いため脳がレプチンの信号に鈍感になっており、この「脳から腸への通信」が遮断されてしまうと考えられます。

実際、本研究でも肥満マウスではレプチン投与による交感神経の活性化が見られず、脳が腸内細菌叢を制御する能力が低下していました。

これは、肥満になると腸内細菌叢のバランスが乱れがちになる現象の一因として、脳からの調節シグナルの途絶が関与している可能性を示唆するものです。

食事に頼らなくても腸内細菌は脳活動で変わる

今回の研究は、「腸内細菌叢は食事など受け身の要因で変わるもの」というイメージを覆し、脳が能動的にその構成を素早く作り替えられる可能性を示しました。

言い換えれば、腸と脳の対話は単なる一方向ではなく、脳から腸への指令という新たな連絡経路が存在することが明らかになったのです。

専門家らは、これは腸内細菌叢研究におけるパラダイムシフト(発想の転換)であり、脳と腸のネットワークが想像以上にダイナミックに連携していることを示すものだと指摘します。

イメージとしては、脳がオーケストラの指揮者となり、状況に応じて「腸内細菌オーケストラ」のメンバー構成を即興で入れ替えているかのようです。

例えば空腹時には、脳がある種の細菌に「出番です」と合図し、食後には別の細菌に「次は君たちの番だ」と指示しているのかもしれません。

こうした即時の編成替えによって、毎日の食事サイクルに合わせた最適な消化・エネルギー収支が実現している可能性があります。

研究者たちもこの発見の意義について強調しています。

共同研究者のルーベン・ノゲイラス氏(スペイン・サンティアゴ・デ・コンポステーラ大学)は「これらの発見は、腸内細菌叢が他の臓器と情報をやり取りする仕組みに関する現在の定説に疑問を投げかけるものです。」と指摘しています。

本研究を主導したマルク・クラレット氏(IDIBAPS研究所)は「今回の結果は、脳と腸内細菌叢と代謝の関係を理解する上で役立つもので、将来的には代謝疾患や肥満に対する新たなアプローチへの道を開くでしょう」とコメントしています。

もちろん、今回の知見がヒトにもそのまま当てはまるかは今後の研究で検証が必要です。

しかし、空腹を司る神経回路やホルモンの仕組み自体はヒトにも共通するため、同様の脳-腸内細菌の連携システムが私たちの体内にも備わっている可能性は十分にあります。

もし将来このメカニズムを人為的に調節できるようになれば、脳を介した新しい腸内細菌叢コントロールという斬新なアプローチが、肥満や糖尿病といった代謝疾患の治療に役立つかもしれません。

実際、研究者らは脳神経への介入によって腸内細菌叢を操作し、健康に好影響をもたらす治療戦略の可能性に期待を寄せています。

腸内細菌叢は近年「もう一つの臓器」とも呼ばれるほど健康に重要だと注目されていますが、本研究はその腸内細菌叢が決して独立独歩の存在ではなく、脳という司令塔からの指令によりダイナミックに影響を受ける相棒でもあるわけです。

食べ物を介さずとも脳が腸内細菌叢を短時間で調節できるという発見は、私たちの体が持つ精巧な自己調節システムの一端を物語っているのかもしれません。

元論文

Rapid modulation of gut microbiota composition by hypothalamic circuits in mice

https://doi.org/10.1038/s42255-025-01280-3

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0