アインシュタインが残した最大の宿題――重力と電磁気という“二大法則”を一本の数式で説明しようとする挑戦に、ついに決定打になり得る理論が発表されました。

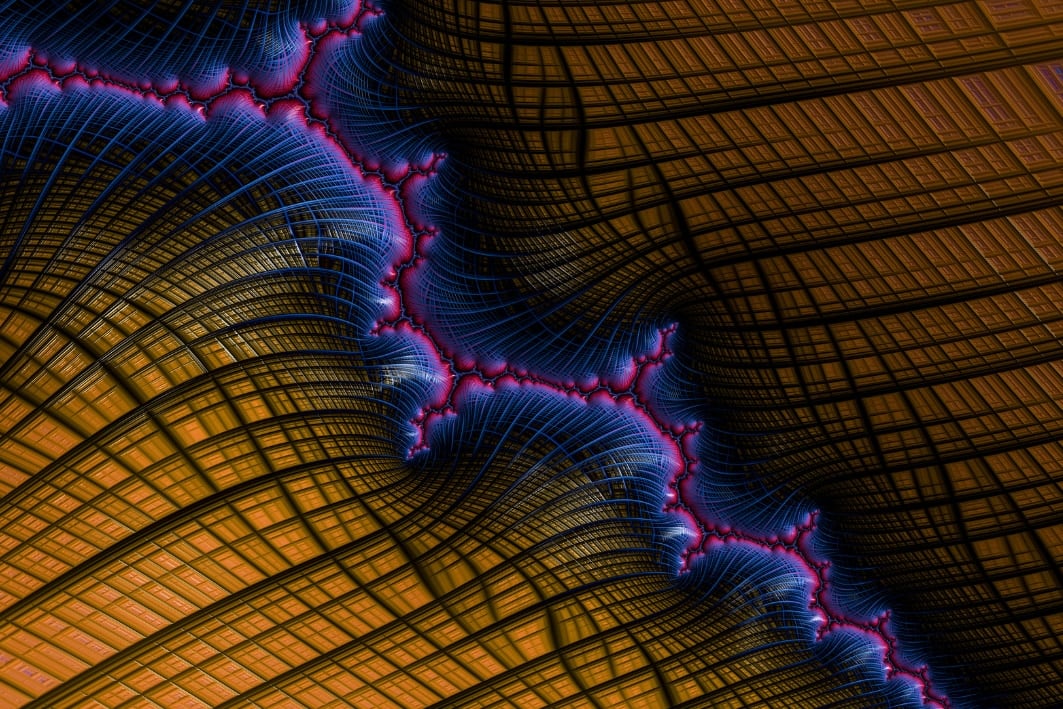

フィンランドと豪州の研究者チームが発表した新理論は、電場や磁場を「時空の外付けシステム」ではなく「宇宙布に浮かぶシワそのもの」と見立て、余剰次元も謎の力も持ち込まずに両者を統合します。

ベッドシーツをピンと張ればシワが消えるように、時空のメッシュが最小エネルギー状態を探すと、そこに自然と電磁場の法則が立ち上がるのです。

この理論が正しければ、ブラックホールの縁や量子の揺らぎまで同じ物差しで測れる日が来るかもしれません。

果たして物理学の教科書は今、書き換えの瞬間を迎えようとしているのでしょうか。

研究内容の詳細は『Journal of Physics: Conference Series』にて発表されました。

目次

- 余剰次元なしの統合宣言

- 電磁気は「時空のそのもののシワ」だった

- 重力と電磁気、向きが違う同じシワ

余剰次元なしの統合宣言

重力という言葉を耳にしたとき、多くの人が思い浮かべるのは「トランポリンの真ん中に重いボウリング球を置くと、布がへこみ、その近くに転がしたビー玉が自然に球へ向かって滑り落ちる」というおなじみの図解でしょう。

アインシュタインの一般相対性理論が教えてくれるのは、まさにこのイメージです。

質量やエネルギーをもつ天体は“時空”という布を押し曲げ、周囲の物体はそのたるんだ“くぼみ”に沿って動くだけ――これが惑星の軌道や潮汐といった現象の直感的な説明になります。

一方、電磁気について私たちはどうでしょうか。

高校物理で学ぶ頃から、空間には電場と磁場という二種類の矢印がびっしり描かれ、それらが時間とともに入り乱れて電磁波を形づくる……という絵を当たり前のように受け取ってきました。

しかし今回の論文はそこを真正面から挑戦し、「電場や磁場も本質的には“時空のシワ”として理解できるかもしれない」と提案します。

鍵になるのは「重力と電磁気ではシワの向きが違う」という発想です。

トランポリンのたわみは布が垂直方向に沈む縦シワで、ゆるやかな谷を作ります。

これが重力に相当します。

対照的に、電磁気は布の横方向、つまり織り目そのものがわずかに伸びたり縮んだりする“横シワ”と見立てられます。

目に見える大きなくぼみはないものの、布目の張りが場所によって微妙に違っていれば、そこを転がるビー玉(=電荷)は速度や進路を変えざるを得ません。

これが電場・磁場に相当するというわけです。

この見方の利点は、余剰の次元や未知の粒子といった難しい概念を加える必要がなく、「時空のシワをできるだけ減らす」というルールで話が済むことです。

そこで研究者たちは「時空のシワだけから電磁気の方程式を導き切れるか」を使って精密に検証することにしました。

電磁気は「時空のそのもののシワ」だった

電磁気は空間のシワに過ぎないのか?

謎を解明すべく研究者たちはコンピューターの中に“宇宙サイズのシーツ”を敷き、そのシーツが自分でシワをできるだけ減らそうともがく様子を観察することにしました。

最初の手順ではシーツの四隅をほんの少しだけピンと張ります。

ここで言う「張る力」は、重い星やエネルギーが周囲の時空を引っぱる働きに相当します。

ところが現実のシーツと同じように、どんなに丁寧に伸ばしても完全にはシワが消えません。

布目が密集した部分と緩んだ部分がまだら模様で残り、それぞれが場所によって引っぱり具合を微妙に変えています。

次に研究チームは、その残った折れ目を「磁石がN極とS極を作るときの輪郭線」「風船に静電気を帯びさせたときのモジャモジャした電気の線」に置き換えて色分けしてみました。

すると驚いたことに、シーツの折れ目の濃淡が、教科書でおなじみの電場や磁場の図とほぼピタリ重なったのです。

「濃い縫い目が集まった所=電気が強い」「縫い目が渦を巻く所=磁石の周りでコンパスが回る場所」といった具合に、日常の電気・磁気現象がそのまま布の模様として浮かび上がりました。

さらに折れ目マップの上に仮想のビー玉を置き、そっと転がしてみると、ビー玉は外から手で押さなくても、折れ目の傾きに沿ってスーッと曲がる軌道を描きます。

その軌跡を物理の数式に写し取ると、まさにローレンツ力――「荷電粒子が電場と磁場から受ける力」と一致しました。

つまり電気力や磁力は、見えない“紐”が粒子を引っ張っているわけではなく、「ここは布がわずかに縮んでいるから滑りやすい」という地形効果だった、というわけです。

この布をさらに顕微鏡的に拡大すると、電子が内部で毎秒10兆回以上プルプル震える“ジッターバタバタ(Zitterbewegung)”と呼ばれる量子現象や、電子の電荷が地球上どこでもまったく同じ大きさになるという不思議な規則性までも、折れ目の細かな凹凸が生み出している兆候が現れました。

折れ目の深さや向きが一定の“目盛り”を作り、それが電荷量 e のような自然界の基準値を決めている可能性が見えてきたのです。

(※最小の折れ目幅 が e(電荷が「粒々」になる理由)に対応していたわけです。)

当然ながらこれらの一致は、研究者たちが裏操作をした結果ではありません。

仮想空間に作った宇宙とその時空の様子をシミュレートした結果、自然と時空のシワから電磁気学の法則や電子の電荷が出現したのです。

この結果から研究者たちは、電磁気は時空のシワに起源がある可能性があると結論しました。

もちろん、これはシミュレーション上の“紙の宇宙”で起きた出来事です。

本物の宇宙でも同じことが起きているかを確かめるには、重力波のように時空そのものが震える現場と、超高強度レーザーが生む強烈な電磁場とを同時に扱える実験が必要になります。

けれど LIGO の重力波観測やペタワット級レーザーの登場により、「縦にたわむ重力のシワ」と「横に縮む電磁気のシワ」が交差する極限環境を作り出す準備は整いつつあります。

もしそこで布目の変形が実際に捉えられれば、教科書の“電場と磁場の矢印”は「時空に走る細かな縫い目」という新しい図に差し替わり、重力と電磁気は一枚布の模様違いにすぎなかった――そんな壮大な絵が現実になるかもしれません。

重力と電磁気、向きが違う同じシワ

今回の“時空シーツ”理論が示唆するのは、私たちが別々のリモコンで操作してきた重力と電磁気が、実は一枚の布に織り込まれた縦ジワと横ジワの違いにすぎない、という大胆な絵です。

縦ジワは重い星がつくる深い谷、横ジワは布目のわずかな縮み──ふだんは互いに干渉しないものの、布全体を思いきり揺さぶれば両者が同時に波立つはずだ、と理論は囁きます。

たとえばブラックホール同士が衝突して生まれる重力波は、時空をゴム板のようにビヨンと引き延ばします。

その波が通り過ぎる瞬間、横方向の布目もピチッと動き、目には見えない“電磁のさざ波”を残す──もし重力波検出器と巨大アンテナを連動させてこの微弱パルスをとらえられれば、「重力が電磁気をくすぐった」直接証拠になるわけです。

逆向きの実験も考えられます。

近年のペタワット級レーザーは空間の一角を強烈に“電磁で締め上げる”ことができ、そのときシーツの横糸が急に縮むため、縦糸にもミクロの凹凸──超小型の“重力こぶ”──が生じるかもしれません。

レーザー照射領域の光の進み方が微妙に曲がったり、原子時計の刻みがわずかに遅れたりすれば、横ジワが縦ジワを引きずったサインとして注目されるでしょう。

一方でハードルも高いのが現実です。

実験が必要とする感度は「原子核の幅が1ミリ伸びるか縮むか」を測るレベルで、ノイズに埋もれたシグナルを救い出す新世代の計測技術が不可欠です。

また、弱い力と強い力という“第三・第四の模様”を同じ布にどう織り込むか、折れ目を量子サイズまで細分すると確率がどう揺らぐのか──未解決の数学パズルは山積みです。

それでも、この理論には“必要最低限のパーツだけで宇宙を組み立て直す”という潔さがあります。

もし一つでも観測的ヒットを飛ばせば、重力と電磁気を別章に分けていた物理の教科書は総ページ差し替え、新しい統一像を軸に再構成されるでしょう。

元論文

Electromagnetism as a purely geometric theory

http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2987/1/012001

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0