「社会人になってから出てくる適応障害のサインとは?」

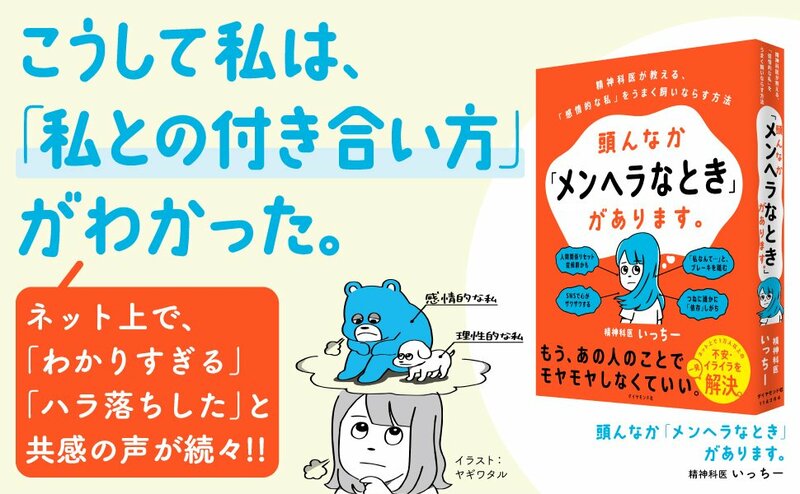

そう語るのは、これまでネット上で若者を中心に1万人以上の悩みを解決してきた精神科医・いっちー氏だ。「モヤモヤがなくなった」「イライラの対処法がわかった」など、感情のコントロール方法をまとめた『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』では、どうすればめんどくさい自分を変えられるかを詳しく説明している。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、考え方次第でラクになれる方法を解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

それって「適応障害」かも

学生から社会人へ。

新しい環境への期待に胸を膨らませる一方で、慣れない業務や人間関係に戸惑い、知らず知らずのうちに心と体に負担がかかっていませんか?

「キラキラした社会人生活を思い描いていたのに…」

「周りはうまくやっているように見えるのに、自分だけ取り残されている気がする…」

そんなふうに感じている新社会人の方も少なくないかもしれません。

今回は、そんな新しいスタートを切ったばかりの方々が陥りやすい「適応障害」という病気について、そのサインと対処法についてお伝えさせていただきます。

「適応障害」と「うつ病」の違い

適応障害とは、たとえば就職や異動、引っ越しといった環境の大きな変化や、人間関係の問題などの明確なストレスが原因で、心や体に不調が現れる状態を指します。

日常生活に支障が出るほどの強い気分の落ち込みや不安感、意欲の低下、学業や職業的な機能の障害などが生じます。

この病気の特徴は、ストレスとなる出来事が始まってから通常3ヵ月以内に症状が現れることがあげられます。

特に新社会人の場合、慣れない業務や新しい人間関係が大きなストレス要因となりやすく、気づかないうちに発症しているケースも少なくありません。

「うつ病とどう違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、適応障害は原因となっているストレスがはっきりしている場合が多く、そのストレスの原因から離れると症状が比較的速やかに改善する傾向がある点が、うつ病との違いの一つとして挙げられます。

例えば、会社に近づくと辛くなるのに、離れたり、休みのときだけは気持ちが少しラクになるといった自分でも感じられるような変化が特徴のひとつです。

新社会人に見られやすい「5つのサイン」

「もしかして自分も…?」と感じたら、以下のサインがないかチェックしてみてください。

1. 眠れない夜、それは心からのSOSかも?(睡眠の悪化)

不眠は代表的なサインです。よく不眠症と聞くと「寝つきが悪くなるだけ」と勘違いされる方もいますが、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」や、まだ暗いうちに目が覚めてしまい、そのまま眠れなくなる「早朝覚醒」といった形で不眠症が現れることもあります。

「日曜の夜になると、明日からの仕事のことを考えてしまい眠れない」「朝、目覚ましが鳴る前から目が覚めてしまい、憂鬱な気分になる」といった変化に注意です。

2. 「嫌われているかも…」人間関係の悩みが頭から離れない(人間関係への過度な不安)

新しい職場での人間関係は、大きなストレス源になりがちです。

「上司に質問したいことがあるけれど、怖くて声をかけられない」「些細な注意を受けただけなのに、自分が全否定されたように感じてしまう」「同期の活躍を見て、自分だけが劣っているように感じて焦る」といった不安が、頭から離れなくなっていませんか?

休日まで職場の人間関係について考えるようになったら、心が休まっていないサインです。

3. 頭が働かない…集中できない、やる気が出ない(集中力低下・意欲減退)

以前なら問題なくこなせていたはずの仕事に集中できなかったり、簡単なミスが増えたりするのもサインの一つです。

「会議の内容がなかなか頭に入ってこない」「メールの返信や資料作成に、以前よりずっと時間がかかるようになった」と感じることはありませんか?

仕事だけでなく、これまで好きだった趣味や活動を楽しむ気力がなくなってしまうなどの変化にも注意です。

4. 原因不明の体調不良が続く(身体症状の出現)

心の不調は自分では気づかなくとも、体にサインとして現れることも少なくありません。

頭痛や胃の痛み、食欲不振、めまい、動悸、息苦しさといった症状です。

心配になって病院で検査を受けても、「特に異常はありません」と言われて、身体でなく心の問題ではないか?と指摘されるのもサインです。

5. なぜか涙が…感情の波についていけない(情緒不安定)

理由もなく涙もろくなったり、逆に些細なことでカッとなりやすくなったり、強い不安感に襲われたり…。

自分の感情をうまくコントロールできないと感じるようになったら、それも適応障害のサインかもしれません。

感情のコントロールが難しくなることで、さらに疲れを感じやすくなることもあります。

適応障害かも?と思ったら

1. 自分の変化に気づく習慣を

「以前と比べて何か変わったな」と感じたら、それを記録する習慣を作ると変化に気づきやすくなります。

スマホのメモ機能でも十分ですので、まずは自分の変化を客観的に捉えることが第一歩です。

2. 信頼できる人に話す

まずは自分のことを客観的に捉えるために、家族や友人など、安心して話せる相手に自分の状態を打ち明けましょう。

誰かに話すだけでも心の負担が軽くなることがあります。職場に相談窓口があれば活用するのも良いでしょう。

3. ストレス対処法を身につける

適応障害は過度なストレスによって起こります。ストレスをため込みすぎないように自分なりのストレス発散法を見つけましょう。

週末はあえて仕事から離れて、緊張が強いときには体を動かすことが効果的です。

4. 休息と生活リズムを整える

ストレスは無意識に溜まってしまっていることがあります。

生活の乱れはそんな無意識のストレスとして蓄積してしまうことがあるので、変化の激しい時期こそ規則正しい生活を心がけましょう。

完璧を目指しすぎず、休日は思い切って仕事から離れる時間を作ることも大切です。

適応障害と向き合うためには?

適応障害はという病気は、だれか特別な人がなるものではなく、環境の変化という大きなストレスに直面した際に、誰にでも起こりうる心身の反応です。

「自分の頑張りが足りないからだ」と自分を責める必要は全くありません。

とくに新社会人という状況では、新しいことに挑戦している段階ですので情報が不足し、どうしても「自分が悪い」と責めてしまう。自責感を感じてしまい、問題とうまく向き合えなくなってしまうものです。

大切なのは、心と体が出しているSOSのサインを見逃さず、「おかしいな」と感じたら早めに対処することです。

どうか、ご自身のペースを大切にして、そして、つらいときは一人で抱え込まず、周りの人に頼ることも忘れずに、一歩ずつ着実に前に進んでいきましょう。

(本稿は、『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』の著者・精神科医いっちー氏が書き下ろしたものです。)

精神科医いっちー

本名:一林大基(いちばやし・たいき)

世界初のバーチャル精神科医として活動する精神科医

1987年生まれ。昭和大学附属烏山病院精神科救急病棟にて勤務、論文を多数執筆する。SNSで情報発信をおこないながら「質問箱」にて1万件を超える質問に答え、総フォロワー数は6万人を超える。「少し病んでいるけれど誰にも相談できない」という悩みをメインに、特にSNSをよく利用する多感な時期の10~20代の若者への情報発信と支援をおこなうことで、多くの反響を得ている。「AERA」への取材に協力やNHKの番組出演などもある。

Views: 0