古都金沢から、伝統的な茶の湯の世界に現代的な解釈を加え、五感で深く味わう新しい形の茶会プログラム「痺(しびれ)」が誕生した。

このユニークな試みは、日常の喧騒から離れ、静寂の中で自身の感覚と向き合い、日本文化の精髄に触れることを目指すもの。国内の旅行者はもちろん、海外からの訪問者にも門戸を開き、言葉の壁を越えた感動体験を提供する。

静けさの中で際立つ五感 「制限」が拓く新たな知覚

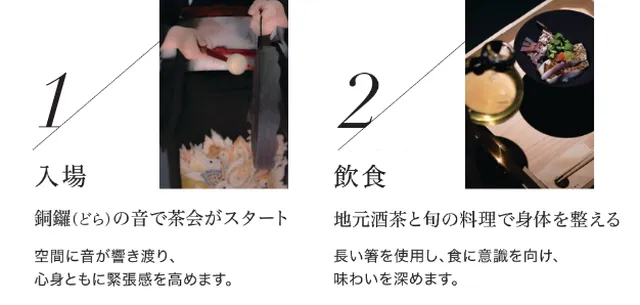

『現代茶会体験 ― 痺(しびれ)―』と名付けられたこのプログラムの核心は、あえて設えられた「制限」にある。

情報を抑制し、特定の感覚に集中させることで、参加者は普段意識しない微細な変化や美しさを捉え、自身の内面へと意識を深めていく。

© 株式会社SU-BEE

体験の舞台となるのは、金沢市尾張町に位置する体験型和食レストラン「barrier」の2階。約1.5時間のプログラムを通じて、参加者は視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚のすべてを刺激される独自の演出に身を委ねる。

これは、伝統的な茶道の精神性を尊重しつつ、現代人の感性に訴えかける革新的なアプローチと言えるだろう。バイリンガル対応により、海外からの客人も言葉の心配なく、この感覚の芸術に没入できる環境が整えられている。

© 株式会社SU-BEE

© 株式会社SU-BEE

「結界」としての空間と響き合う美食の饗宴

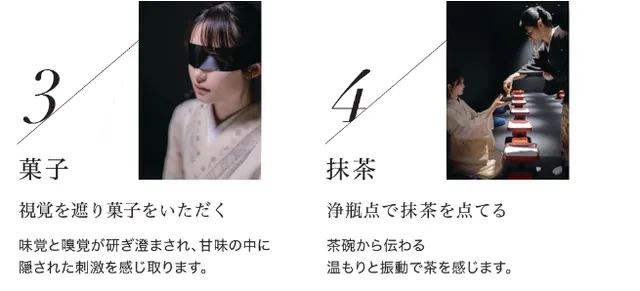

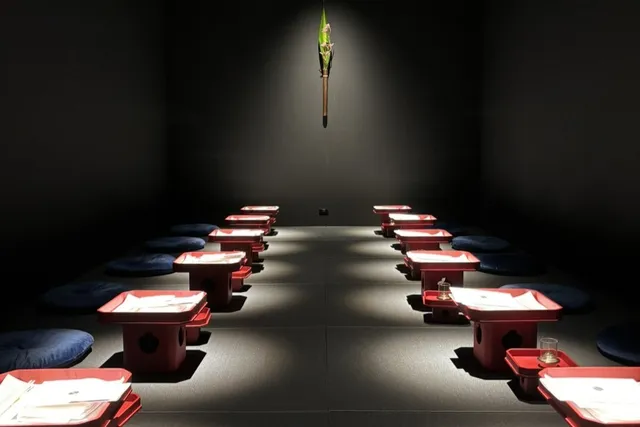

プログラムの舞台となる「barrier」は、その名が示す通り「結界」をコンセプトにデザインされた空間だ。

ひがし茶屋街近くの賑わいから一歩足を踏み入れると、そこは日常と隔絶された静謐な世界。古民家を繊細にリノベーションした内部は、陰と陽、古と新が対比的に表現され、まるで瞑想や禅を行うような非日常へと誘う。

特に、真っ暗な中にピンスポット照明のみが用いられる演出は、視覚情報を極限まで絞り込み、他の感覚を鋭敏にする。

© 株式会社SU-BEE

特別な空間で提供される食事は、五感体験と完全に調和するよう計算し尽くされている。

金沢の四季折々の食材を活かし、日本料理の伝統技術を駆使したコースは、味覚のみならず、器の触感、立ち上る香り、口にした時の温度までもが芸術作品のように設計されている。

例えば、お椀料理ではサイフォンで丁寧に抽出された鰹の一番出汁が、三方(さんぼう:神仏への供物を載せる台)をお膳に見立て、岡持ち(おかもち:料理を運ぶための箱)に収められた三つの椀に注がれるといった、趣向を凝らした提供方法も魅力。季節の野菜椀、牛ロースの山椒焼き、鰤のわさび醤油漬け、季節の押し寿司三種、そしてデザートの柚子胡椒のアイスクリームといった料理が、地酒または煎茶の飲み比べと共に供される。

これら一皿一皿が、空間と呼応し、参加者を深い没入感へと導くのだ。

© 株式会社SU-BEE

© 株式会社SU-BEE

金沢に新たに生まれた「現代茶会体験 ― 痺(しびれ)―」は、株式会社SU-BEEと合同会社かなざわざが共同で提供する、文化体験の新しいかたちを提示するものだ。

この体験は、情報過多な現代社会において、自分自身と静かに向き合う時間がいかに貴重であるかを教えてくれる。

伝統文化を大切に受け継ぎながらも、常に新しい息吹を取り込んできた金沢の地だからこそ生まれた、この刺激的で奥深いプログラム。それは、訪れる人々の心に、忘れがたい感覚の記憶を深く刻み込むに違いない。

■ 体験概要

体験名称:現代茶会体験 ― 痺(しびれ)―

開催場所:石川県金沢市尾張町2-14-21(体験型レストラン「barrier」2階)

所要時間:約1.5時間

料金(1名あたり・税込):以下はオープン価格。旅行会社様、ホテル様向けの価格設定を別途設けております。

・2名参加:33,000円

・3〜6名参加:25,000円

・7名以上:20,000円対応言語:日本語・英語(バイリンガル対応)

予約方法:旅行会社様・ホテル様から、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

◾️店舗情報

店舗名: barrier (バリア)

所在地: 石川県金沢市尾張町2-14-21

電話番号: 076-204-7018

営業時間: 11:00~21:00

席数: 43席(座敷席あり、カウンター席あり)

URL: https://barrier-japan.jp

Instagram: https://www.instagram.com/barrierofficial/

トリップアドバイザー: https://onl.bz/8jmUVwm

Top image: © 株式会社SU-BEE

🧠 編集部の感想:

この「痺」という茶会体験は、視覚を遮ることで他の感覚が研ぎ澄まされ、静寂の中で日本文化を深く味わえる特別な機会を提供しています。現代的な解釈を加えた伝統文化は、参加者に自己探求の時間を促し、感動的な体験をもたらしてくれる魅力があります。特に、外国からの訪問者にも配慮された構成が、さらなる文化交流を促進する点が素晴らしいですね。

Views: 0