日本の電力中央研究所(CRIEPI)で行われた研究によって、氷のような“分子カゴ”が電気を生み出すという、一見不思議な現象が実現しました。

この仕組みを利用すれば昼夜の温度変化といったわずか10℃前後の小さな温度差で、従来の10倍もの電圧を取り出せる新しい「熱電池」となり、身近な温度のゆらぎから電気を取り出すことができます。

その革新的メカニズムとはどのようなものなのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年4月23日に『Journal of the American Chemical Society』にて発表されました。

目次

- 小さな温度差は眠れる金脈だった

- “ゆらぎ”を電気に変える発想の転換

- 分子カゴが拓くマイクロ発電革命

小さな温度差は眠れる金脈だった

地球上には昼と夜の温度差や、人の体温と室温の差、機械の廃熱など、ごくわずかな温度差がいたる所に存在します。

しかし、そのような小さな温度差から電気を生み出すことは、これまで非常に難しい課題でした。

温度差発電と聞くとペルチェ素子のような半導体熱電デバイスを思い浮かべますが、十分な電力を得るには高温と低温の大きな差が必要です。

また、温度勾配を利用する液体熱電池(熱電化学電池)も研究されていますが、一般的な水溶液では1Kあたりせいぜい数ミリボルトしか電圧が生じず、数℃の差ではごくわずかな電気しか得られません。

身の回りの「ゆらぎ」程度の熱エネルギーでセンサーを駆動するためには、新しい発想が不可欠でした。

そこで登場したのが「セミクラスレートハイドレート」という特殊な物質です。

これは一種のクラスレートハイドレート(包接水和物)で、水分子が作る氷のようなかご状の枠組みの中に、他の分子(ゲスト分子)を閉じ込めてできる結晶です。

身近な例としては、天然ガスのメタンを氷状に閉じ込めた「メタンハイドレート(燃える氷)」が同じ仲間にあたります。

セミクラスレートハイドレートの場合、水のかご構造にイオン性の分子が一部組み込まれており、室温付近の大気圧でも安定に存在できるのが特徴です。

研究チームはこの「氷の分子カゴ」に注目し、「これを温度差発電に使えないか」と新たな試みに挑戦しました。

“ゆらぎ”を電気に変える発想の転換

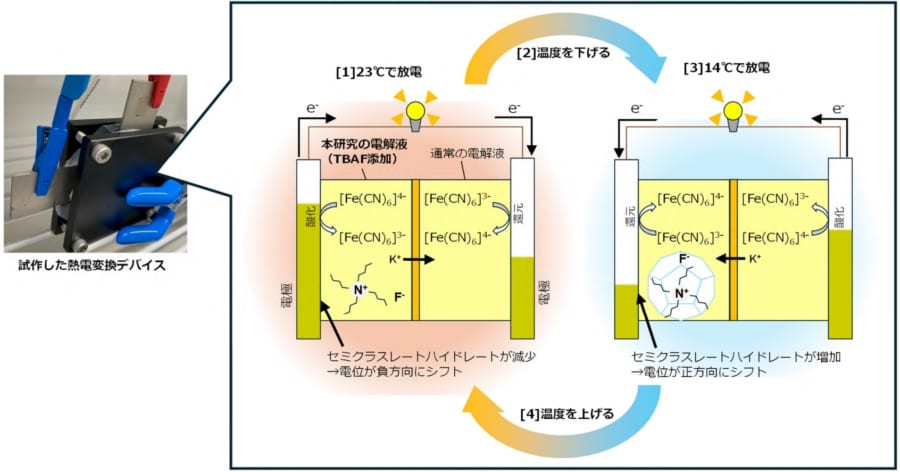

今回、電力中央研究所の松井陽平主任研究員と前田有輝主任研究員らは、水にテトラブチルアンモニウムフッ化物(TBAF)という塩を加えた特殊な電解液を開発しました。

この電解液は冷やすと常温付近(およそ10℃前後)でセミクラスレートハイドレートを形成する性質があります。

言い換えれば、ほんの少し温度が下がるだけで、水の中に分子が詰まった小さな氷の結晶(分子カゴ)が現れるのです。

容器にこの電解液を入れ、両端に電極を差し込み、一方を低温(例えば10℃)もう一方を高温(例えば20℃)に保つと、不思議なことに回路に電圧が生じました。

温度差をつけないときには電圧はゼロですが、片側が冷えてセミクラスレートができると電極間に明瞭な電位差が発生したのです。

実験では電解液に温度差を与えて電圧を測定しました。

グラフの赤い点は今回の電解液で得られた電圧を示し、黒い点の従来液と比べて急激に電圧が立ち上がっている様子がわかります。

10℃程度の差で約150ミリボルトもの電圧が発生し、その熱電感度(ゼーベック係数)は–13.8 mV/Kにも達しました。

これは従来の水溶液で得られる感度(約–1.4 mV/K)の10倍に相当する飛躍的な向上です。

わずかな温度差でこれほど高い電圧が得られるのは前例がなく、研究者たちも「最初に結果を見たときは信じられない思いだった」と語っています。

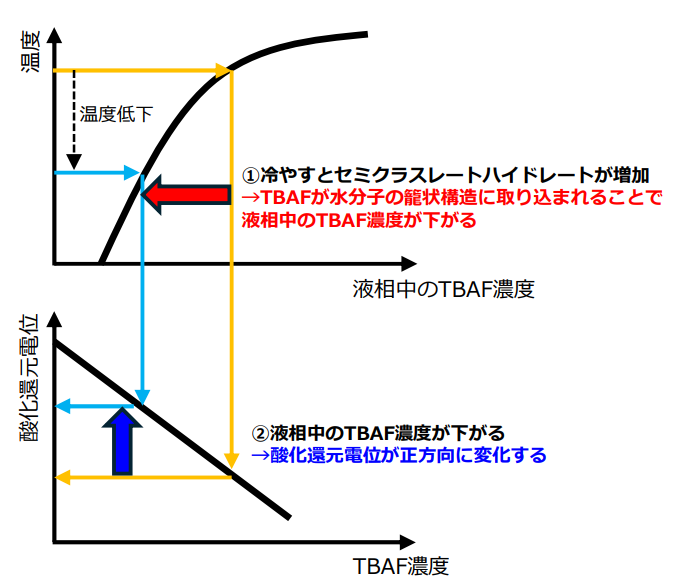

では、なぜ氷の分子カゴを作ると電圧が増幅されるのでしょうか。

ポイントはイオン濃度の変化です。

電解液中には電極反応に関わる鉄イオンの錯体(フェロシアン化物/フェリシアン化物)とカリウムイオンK⁺、そして添加剤のTBAFが溶けています。

通常は両電極で同じ組成の溶液ですが、片方が冷えてセミクラスレートができると一部の水と添加剤イオンが結晶に取り込まれて分離します。

その結果、残った溶液の濃度が局所的に変化し、特に冷えた側ではイオンの濃縮が起こります。

濃くなった側の電極では酸化還元反応の平衡がずれて電位が大きく変化します。

こうして温かい側との間に従来よりずっと大きな電位差(起電力)が生まれるのです。

氷のカゴが出現したり消えたりすることで、まるで分子レベルのスイッチが入ったように電圧がオンオフされるイメージです。

研究チームはこの効果を確かめるため、試作した電池で繰り返し発電実験も行いました。

実験装置を昼夜の温度変化(例えば昼間23℃・夜間14℃)にさらし、日中と夜間で交互に電力を取り出すサイクル動作をテストしました。

その結果、この熱電池は昼夜のゆるやかな温度揺らぎに合わせて安定して起電し、繰り返し発電が可能であることが実証されました。

下の写真は実際に試作された装置で、手のひらサイズのセルの両端に温度制御ブロックを当てて発電を検証している様子です。

分子カゴが拓くマイクロ発電革命

わずかな温度差から電気を生む新原理の登場に、研究者たちは大きな期待を寄せています。

この成果は、これまで捨てられていた低品位な熱エネルギーを電力に変換する技術のブレイクスルーになる可能性があります。

特に電池交換が難しい IoT センサーの自立電源や、体温と外気温の差で動くウェアラブル端末、工場やデータセンターの排熱を再利用するマイクロ発電など、応用シーンは数えきれません。

「身の回りのありふれた温度差を電気に変える技術の革新につながる」と本研究の発表は強調しています。

研究チームも、「セミクラスレートという新素材が発電のスイッチになり得る」とその意義を語ります。

実際、本手法は熱と化学反応の融合による新しいエネルギー変換アプローチであり、従来の発電にはない独自の強みを持っています。

さらに興味深いのは、この成果がセミクラスレートハイドレート化学の新たな可能性を示したことです。

これまでクラスレートハイドレートは主にガスの貯蔵や輸送などに注目されてきましたが、熱電変換への応用という**「新しい遊び場」が開けたと言えるでしょう。

研究者の一人は「セミクラスレート化学は熱電デバイスとの融合によって新たな研究フロンティア(遊び場)が生まれた」と表現しています。

分子のカゴを自在に作り出し、それをスイッチのように扱う――このユニークな化学現象を応用すれば、他にも思いもよらない発電メカニズムが発見されるかもしれません。

今回の熱電池は、まだ研究室レベルの試作段階ですが、そのインパクトは大きく報じられています。

次のステップは、この技術をより実用的なデバイスへ発展させることです。

例えば、電圧や出力電力のさらなる向上、長期安定性の検証、安全性や材料コストの評価などが課題となります。

しかし「昼夜の温度差で発電する電池」**というコンセプトは非常に魅力的であり、今後の研究次第で私たちの暮らしにも身近な形で登場するかもしれません。

氷のような小さな分子カゴがエネルギー変換の扉を開ける――そんな SF のような未来が、着実に現実に近づいています。

参考文献

常温付近の小さな温度変化で発電できる新たな電解液・デバイスを創出 ~IoTセンサーの自立駆動用電源などに応用期待~

https://criepi.denken.or.jp/press/pressrelease/2025/05_16.html

元論文

Large Temperature Dependence of Redox Potential Driven by Semiclathrate Hydrate Formation for Thermo-Electrochemical Conversion

https://doi.org/10.1021/jacs.5c04430

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

🧠 編集部の感想:

この新手法は、昼夜の温度差を利用して効率的に電力を生成する可能性を秘めています。特に、従来の発電方法では難しかった小さな温度変化から高電圧を生み出すことができるのは革新的です。これが実用化されれば、IoTやウェアラブルデバイスなど多くの分野での応用が期待できるでしょう。

Views: 0