町工場の経営者だった沖田(高倉健)のもとに夜明け前、電話がかかってきた。北海道・夕張に赴いていた古賀(山本圭)から「うまくいった」という報告の電話だった。沖田は古賀に、仲間の藤尾(郷鍈治)が捕まったことを告げる。酔っ払って喧嘩をしたのだという。しかし予定通り、計画を実行しようと二人は申し合わせた。 東京駅には、新幹線の列車内の清掃作業員として潜り込んでいた大城(織田あきら)がいた。彼は偶然、新幹線で護送される藤尾を見てしまう。藤尾の乗った新幹線「ひかり109号」は夫の浮気が原因で実家に帰るという身重の女や家族連れ、大きな商談を控えたビジネスマンなどおよそ1500人を乗せて定刻通り、東京駅を出発した。運転士は青木(千葉真一)、運転士に指示をだす運転指令室には指令長の倉持(宇津井健)がいた。 発車してまもなく、国鉄本社に電話がかかってくる。「ひかり109号」に爆弾を仕掛けた、というのだ。その爆弾は、新幹線の速度が時速80km以下になると、爆発する仕掛けだという。これが事実である証拠として、北海道の夕張線を走る貨物列車にも、時速15km以下になると爆発する爆弾を仕掛けた、と犯人は告げ、その言葉通り、夕張線で爆発事故が起こる。 運転指令長の倉持は、運転士の青木にこのことを伝え、駅を通過して時速120kmで走り続けるよう指示した。犯人の要求は、すべて100ドル紙幣で、500万ドル。金と引き換えに、爆弾の解除方法を教える、という。

警察は、一旦この要求を飲んで現金を犯人に渡し、爆弾の解除方法を聞き出す方針で動き始める。しかし、現金の受け渡し時に、受け取りに来た大城を逮捕しようとして失敗。作戦は振り出しへ戻ってしまう。一方、新幹線の車内では、停まることなく名古屋駅を通過したことから乗客らが騒ぎ出し、妊婦は動揺して産気づいてしまう。やむを得ず、乗客らに爆弾のことを伝える。乗客ら1500名の運命は、警察が、沖田の知る爆弾の解除方法を入手できるかどうかにかかっていた・・・

レビュー

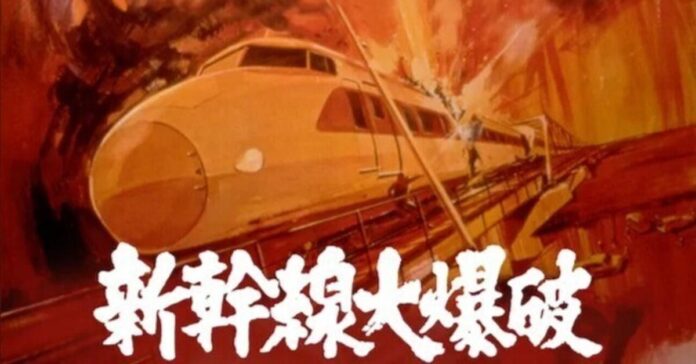

Netflix版『新幹線大爆破』が面白かったのと、原作となる1975年版の続編的な位置付けになっている部分もあることもあり、Netflixで配信されている『新幹線大爆破』を続けて視聴してみることにした。時代と舞台が違うだけで、似たような話なのかなと思っていたが、実際には全然違うお話だった。そして、両方を見ることで、より作品への理解が深まったと思う。そんなことを踏まえつつ、レビューしてみたい。

Netflix版との違いは、沖田と古賀が、犯行の準備を整え、ついに決行の決意をするところから始まることである。つまり、最初から犯人が明らかになっている、というわけである。しかも、その主犯を演じるのは銀幕のスター、高倉健。これは、犯人目線でハラハラしながら見る映画なのだ。

新幹線に爆弾を仕掛けた、時速80km以下になると爆発する。米ドルで500万ドルと引き換えに解除方法を教える。それが沖田の要求であった。爆弾の話が真実である証拠として、北海道・夕張線を走る貨物列車が時速15km以下になったら爆破されるようになっている、という。

この貨物列車だが、なんと蒸気機関車である。当然、電話などはついていない。乗務員への連絡は、通過駅の駅員が輪っかのような道具を用いてメモを手渡しする方式なのが面白い。ちなみに夕張線は、夕張炭田で採掘された石炭を輸送するための路線で、2019年に廃線となっている。爆弾のことを知った乗務員2名は、この先の上り坂で速度が落ちることを見越し、ギリギリのところで飛び降りて一命を取り留めた。

面白いのは、爆破予告の電話の内容について伝えられたとき、運転指令長の倉持も、運転士の青木も「またですか」というところである。今と違って、1970年代は、まだ過激派が活発に活動していた時期だった。「あさま山荘事件」は1972年、「三菱重工爆破事件」は1974年、「ダッカ日航機ハイジャック事件」は1977年に発生している。また、当時新幹線を運行していたのは国鉄、「日本国有鉄道」という国営企業であり、そのトップである国鉄総裁は内閣により任命されていた。国家組織の一部であり、高度経済成長の象徴でもあった新幹線が、国家転覆を目論む過激派組織の標的にされる、あるいはそのような脅迫電話がかかってくる、ということは、しばしばあったことなのかもしれない(実際には新幹線を狙った爆破テロ事件は一度も発生していない)。しかし、世情からしてそういう想定は当時もされていた、ということなのだろう。

沖田ら犯行グループの目的は、端的にいえば「金」であった。金を米ドルで要求していることからみて、三人は国外に逃亡しようとしていたのかもしれない(500万ドルもの現金を、そのまま国外へ持ち出せるとも思えないが)。小さな町工場の経営が苦しくなり、銀行からも融資を断られてついには倒産するに至り、妻と幼い息子と別れざるを得なくなった沖田。本土復帰したばかりの沖縄から集団就職で東京にやってきたものの、職を転々としながら沖田の工場に流れ着いた大城。高度経済成長の狭間で行き場を失った彼らの境遇がところどころで語られると、それはもう、彼らの犯行が成功することを祈るような気持ちになってしまうのも無理はない。もとより沖田の計画は、500万ドルと引き換えに解除方法を教えることで新幹線の爆破を回避し、いわば「完全犯罪」を成し遂げることにあった。

一方、犯人を追う警察は、北海道の貨物列車爆破事件の実行犯が古賀であることはすぐつきとめるが行方を見失い、国鉄側と協議して、人命優先のため、犯人の要求通り500万ドルを引き渡すことで爆弾の起爆を早急に解除する方針を固める。沖田は、ヘリに乗って北上、学校の校庭に降下したあと、船で荒川を下るよう指示。逐一車でその行方を追いながら、公衆電話を使って警察を動かした。計画では、長瀞下りの崖のそばに舟をつけさせ、そこからロープを使ってジェラルミンケースに入った現金を引き上げることになっていた。受け取るのは大城である。

だが、ここで警察の方に欲が出てくる。ちょうど、崖の上で待つ犯人のそばを、集団でランニング中の柔道部員らが通りがかるのが見えたのだ。刑事は大声で部員らに呼びかけ犯人の大城を確保してもらおうとするが失敗。オートバイで逃走した大城は、連絡を受けて追跡してきたパトカーに追い詰められて事故死する。一方、北海道から東京に戻ってきた古賀も、沖田の工場へ行く途中で警察に見つかり、無事逃れたものの銃弾を受けて負傷する。

爆弾を抱えたまま走り続ける新幹線の車内では、駅を通過することで乗客らが騒ぎ出し、パニックを起こした妊婦が産気づく。ついに乗客にも爆弾のことが伝えられて騒ぎはますます大きくなるが、Netflix版と違って車内にはこれといった重要なキャラはおらず、護送中の藤尾が最後に騒ぎを起こす程度である。乗り合わせた乗客の中には新興宗教と思しき団体もおり、爆弾のことが伝えられると無事を祈願するためか、終始太鼓を叩いているのが印象的である。

ここまでお読みになってわかる通り、本作を見た私の印象は「パニック映画というよりも、刑事ドラマみたいだな」というものであった。メインはどちらかというと、新幹線の車内で起こるパニックよりも、犯人グループと警察の追いつ追われつの方である。その光景は、当時大人気だった刑事ドラマ「太陽にほえろ!」を見ていた世代には、懐かしささえ感じるものだった。今だとすごく違和感があるが、刑事たち、めっちゃ走るね。集団で。それに、気兼ねなく発砲する。昨今の警察ドラマ(「相棒」だったり「科捜研の女」だったり)を見慣れた人には、逆に新鮮かもしれない。

そして、パニックを引き起こすのは、時速80km以下になると爆発してしまう、ということよりも、警察がしくじってばかりで犯人からちっとも解除方法を教えてもらえない、ということなのである。それが、話のキモになっているだけに、崖の上の犯人を、柔道部員に捕まえてくれと刑事が叫んだときは「そんなアホな」と思ったが、そういう警察の失態が繰り返されるとだんだん話がコントじみてきて、喫茶店が火事になったくだりでは、深刻な事態なのにも関わらず爆笑してしまった。

そんなわけで、警察はアテにならないと悟った国鉄側が、なんとか自力で爆弾を除去しようと動き出すのが終盤。負傷して逃亡のかなわない古賀は死を覚悟して沖田の工場に残り、現金を受け取った沖田は、計画通り国外へ脱出すべく空港へ向かう。

国鉄の協力を得られなかったという本作だが、Netflix版とは違って舞台となるのが東海道新幹線なだけに、50年前の沿線風景が見られたり、地元を走り抜ける新幹線が見られるかとちょっとわくわくしたり、という別の楽しさがあった。今は姿を消した食堂車も登場。救援車を並走させるところは同じなのには驚く。特撮も思ったほど見劣りすることはなく、止まれないまま疾走する新幹線、という今までにない恐怖を味わうことができた。 緊急事態が発生したら、安全性を確保するために自動的にブレーキを制御して速度を落として衝突事故を避けるのが「ATC」で、まさに新幹線の安全神話を支える技術だが、それを逆手に取って、スピードを落とすと爆発する爆弾、というアイデアがすばらしい。そのうえ、本作では沖田の口から、その仕組みについても説明がなされている。清掃員として潜り込ませた大城が、爆弾を仕掛けたのだろうか、そこはよくわからなかったが、古賀が貨物列車に爆弾を仕掛ける場面を最初に持ってくることで、この一連の計画に信憑性を持たせている。こうしたことも、本作の中にリアリティを持たせることにこ貢献しているだろう。

また、当時は1年前に新幹線開業から10年を経過したところで、その「安全神話」に揺らぎが出てきた、ということもあったようだ。それもまた、この荒唐無稽な犯罪に現実性を感じさせるものになっていたかもしれない。

参考:NHKアーカイブス「安全神話にかげり 新幹線開業10年」

https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009030587_00000

しかし、本作は興行的にはあまり成功したとはいえなかったようだ。それもまた、当時の世情を考えればわかる気がする。まだ過激派が歴史に残る(たとえていうなら、地下鉄サリン事件クラスの)大事件を繰り返し起こしていた時代である。彼らは、常に国家と敵対していた。本作の主人公、沖田はそういう背景はないが、一味に元過激派もいて(ダイナマイトの入手ルートを持っているからだろう)、相手にするのが警察・国鉄という国の組織なのだから、どうしても犯人V S国家権力、という対立構造に見えてしまう。その時代から離れた距離にいる今の私たちから見れば、それは一つのドラマとして楽しめるものではあるが、渦中にいた当時の人々にとっては、ある意味現実でお腹いっぱい、ということがあったかもしれない。

だが、時代を超えて、今も私たちを楽しませるものがある、ということに作品の本質がある。スピードを落とすと爆発する、止まれない新幹線というアイデア、そのアイデアに血肉を与える特撮技術、そして、その犯罪計画によって一発逆転を図ろうとする、時代の敗者。1970年代をはるかあとにして通り過ぎたからこそ、その時代から落ちこぼれていった者たちの、最後の戦いとしてのこのドラマに、今、目が開かれるのではないか。

Views: 2