🧠 あらすじと概要:

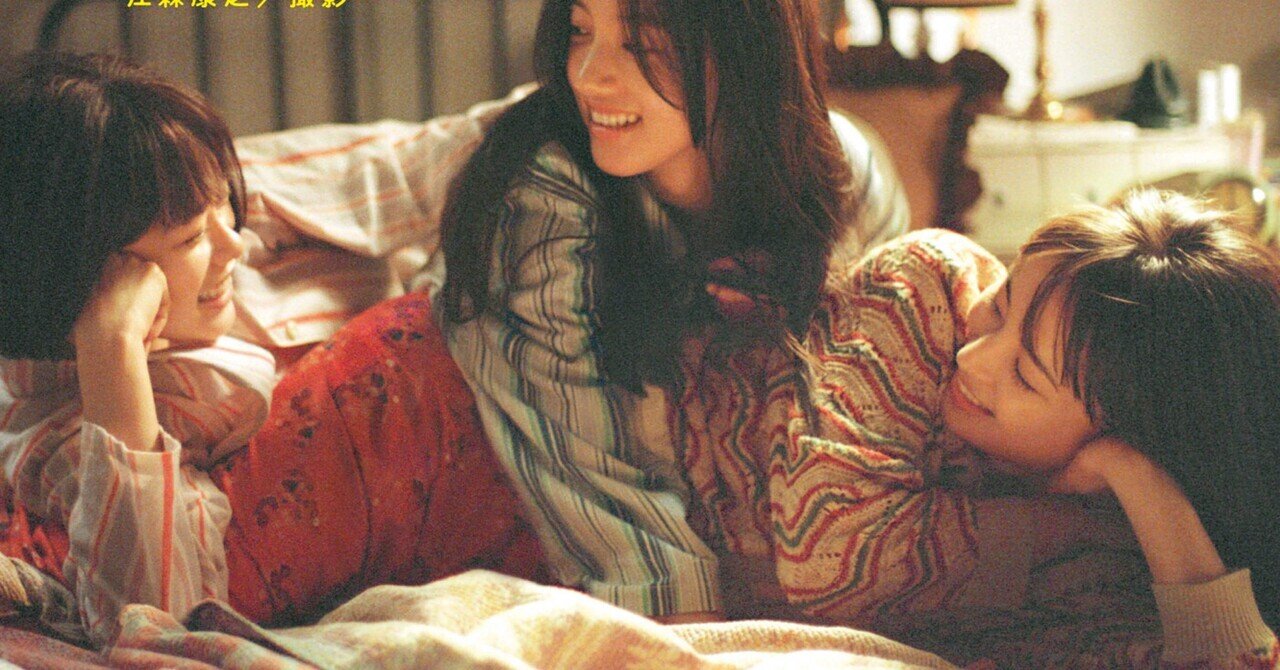

映画『片思い世界』は、子供を殺人事件で亡くした母親と、その子供たちの幽霊を中心に描かれた重厚なドラマです。物語は、幽霊の視点から進行し、彼らが生きていた頃の思い出や母親との関係を追体験することで、無念や悲しみが深く掘り下げられます。

要約

この記事では、映画『片思い世界』の感想が述べられています。著者は、坂元裕二監督の作品に特有の社会批評が本作にも見られることを指摘します。特に、少年法に関する批判が透けて見える構成が強調され、被害者遺族の苦悩が描かれています。また、物語の中では、視覚的美しさでテーマの重さを保っていると述べられています。映画の展開は奇跡が起こらないリアリズムに溢れており、努力が報われない無常感が漂っていますが、最後には共に歩むことで希望を見出す様子も描かれています。

全体を通じて、悲劇を乗り越えようとする幽霊たちの姿は強いメッセージを持ち、観客に深い感慨を与える作品と言えます。

かなり重い。結構冒頭以降ずっと重い話。

-

子供を殺人事件で亡くした後の世界

-

坂元裕二的に〇〇〇への批判だったのでは

-

そういや『カルテット』でも言ってたけど、〇〇は叶わないのか。

だと思いました。

残酷な現実。

① 子供を殺人事件で亡くした後の世界について

子供を殺人事件で亡くすより惨い現実はない。

この映画は3人の幽霊の目線で物語が進んでいく。幽霊だから、生きている人間に干渉することは叶わないし、叫んでも誰にも届かない。被害者の女児たちは9歳のときに理不尽に殺された。合唱コンクールのリハーサル中、風景の中に猟奇殺人鬼がやってきて、次々に女の子を殺していった。その中の1人が、たまたま「私」だった。3人のうちの1人は「お母さんに会いたい」という思いから、もう一度生きてみたいと願うようになる。ある日お母さんを見つけると、今は花屋をやっていた!でもお母さんを追いかけてみると、再婚していたし、自分の死後に生まれた妹もいた。再婚相手のお父さんも優しい人だった。

②坂元裕二的に〇〇〇への批判だったのでは

多分これ坂元裕二的 少年法への批判なんじゃないかな。

物語が進むにつれ、被害者遺族が12年間ずっと戦ってきたことがわかってくるシーンへ突入。このへんは酒鬼薔薇聖斗事件のメタファーで、「少年A」として描かれていたのかな?と思った。

この映画相当被害者遺族のその後に切り込んでいると思う。しかも被害者遺族の努力虚しく3人殺して有期刑とのことでその現実も惨い。

このお母さんは犯人を死刑にするために相当頑張ったんじゃないか?とも思った。いくら

結局、死刑にはならずでなんの罪もない3人の命を奪った犯人は12年後に出所。

出所前には就職先も斡旋してもらえてお昼は唐揚げ弁当を食べていて、来月結婚するらしい。自分の娘が殺されていて何もかも叶わないのにこんな姿を見たら業腹ものだと思う。

幽霊たち → 「私たちは9歳の時からお母さんにも会えないし、誰とも声を通じさせることもできないのに……唐揚げ弁当食べてた……」遺族 → 「9歳で自分の娘の命は奪われたのに、何不自由なくご飯を食べ、就職して、結婚までしようとしている犯人。もう娘はご飯も食べられないし、生きることすらできないのに……」

批評とカルテットのあのシーン

見せ場の少なさについて正直、この映画は見せ場が少ない。普通、映画やアニメなら現実では不可能な願いが叶うフィクションならではの見せ場がある。・『君の名は。』は中身が入れ替わったから好きな女の子を助けられる。・『レナードの朝』は重度のパーキンソン病の主人公が30年ぶりに目を覚ます。といった、主人公の努力によって奇跡が起こる胸熱展開になる、と思っていた。この「ベタな展開」が嫌いな人ってそんなにいないと思うでも、『片思い世界』では主人公3人の頑張り物語こそあるけれど、奇跡は起きない。

ちなみに坂元裕二の『カルテット』にはこんなセリフがある。

カルテットのあのシーン

カルテットのあのシーン

この世で一番の内緒話って、「正義はたいてい負ける」ってことでしょ。夢はたいてい叶わない、努力はたいてい報われないし、愛はたいてい消えるってことでしょ。

そんな耳障りのいいこと口にする人って、現実から目を背けてるだけじゃないですか。

(第5話 来杉有朱)

この映画は、まさに「夢はたいてい叶わない」世界

坂元裕二『カルテット』が大好きすぎて何周も見ている。あの映画も夢が叶う映画ではないんだけど爽やかな終わり方をする。片思い世界も同じく夢や希望は叶わないし、夢想するしかないけどでも仲間と横になって歩いて前に進んでいく終わり方をする。

こういう報われないストーリーなのに何故か後味は悪くないのが坂元裕二の魔法だよねと思いました。

ここまでご拝読いただきありがとうございました!

Views: 0