🧠 あらすじと概要:

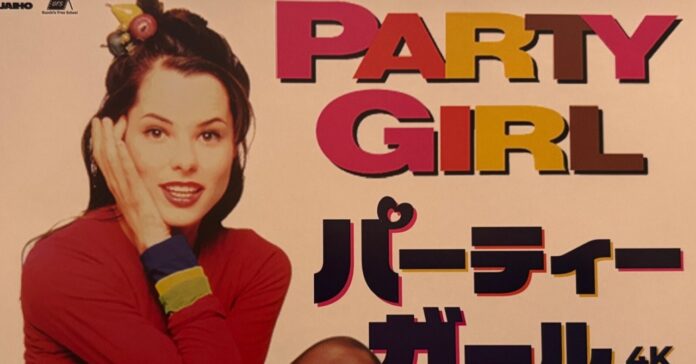

映画『パーティーガール 4Kレストア』あらすじと要約

あらすじ

ニューヨークに住むメアリーは、違法なパーティを主催していたため逮捕される。彼女は養育者であるジュディーに保釈され、職もお金もないまま図書館で働くことになる。最初は無気力であったメアリーだが、次第に仕事にやりがいを見出し、恋愛にも発展しそうになる。しかし、ある出来事をきっかけに、ジュディーからの信頼を失ってしまう。

記事の要約

本作は、メアリーを中心に多様な人々が描かれる感動的な物語で、フェミニズムや多様性のメッセージが込められている。メアリーは、表面的には自由で奔放な生活をしているように見えるが、深い孤独感を抱えている。彼女の成長の過程や、周囲の人々との関わり、特にジュディーとの関係が強調されており、人とのつながりがどれほど大切かを示している。

映画の魅力は、登場人物たちの多面性や普遍的なメッセージにあり、特にあらゆる背景を持つ人々が集まるパーティーの描写が印象的である。また、現実の問題にも焦点を当てつつ、感情深く描かれており、観客に様々な気づきを与える作品として評価されている。スタイルは抑制的であり、登場人物への誠実な描写が感じられる。

また、エンドロールではユーモラスなシーンがありながらも感動を呼び起こす展開が観客に深い印象を与える。映画を通じて、自己の選択や成長について考えるきっかけを与えてくれる一作である。

STAFF

監督:デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー製作:ハリー・バークメイヤー、ステファニー・コウレス脚本:ハリー・バークメイヤー、デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー撮影:マイケル・スロビス美術:ケビン・トンプソン衣装:マイケル・クランシー編集:カーラ・シルバーマン

音楽:アントン・サンコー

CAST

メアリー:パーカー・ポージーデリック:アンソニー・デサンドレオ:ギレルモ・ディアズルネ:ドナ・ミッチェルナイジェル:リーブ・シュレイバームスタファ:オマール・タウンゼント

ジュディ:サーシャ・フォン・シャーラー

あらすじ

ニューヨークに住むメアリーは、違法薬物や未成年飲酒など何でもありのパーティを主催していたことで逮捕されてしまう。親代わりのジュディーに保釈金を払ってもらい警察からは解放されたものの、職もお金もないメアリーはジュディーの職場である図書館で働くことになる。

最初はやる気のなかったメアリーだったが、次第にやりがいを感じるようになり、図書館での仕事に真剣に向き合うようになっていく。しかし、仕事も順調になり、気になる男性ともうまくいきかけた矢先、ある出来事がきっかけでジュディーからの信頼を失ってしまう。

感想

はじめに

楽しい雰囲気に乗せられつつも。フェミニズム映画としての魅力はもちろん、それ以外にも普遍的なメッセージを感じられる作品だった。本作は1995年公開のアメリカ映画で、日本での初公開は1996年。シェイクスピア、舞台芸術史、フェミニスト批評等を研究されている北村紗衣さんの『女の子が死にたくなる前に見ておくべきサバイバルのためのガールズ洋画100選』が出版されたことを記念して約30年振りに日本公開されたとのこと。

私は北村紗衣さんの著作や映画評もよく読んでいるので、この人が推薦しているのであればと思い観に行った。結果として期待以上に楽しめたし、色々と気づきを与えてくれる素敵な映画体験になった。

本作の魅力_誰でも自分らしくあっていいんだ、という普遍的なメッセージ

友人に囲まれパーティ三昧の日々を過ごしているメアリーの周りには様々な人がいる。DJ志望の青年や、違法薬物をやっている未成年、アルコール依存症の女性もいれば、同性に恋心を寄せている若者もいるし、人種も様々だ。それぞれがことさら特別なものとして、なんならギャグ的に見せたりするようなことは一切せず、当たり前にそこにいる人々として描かれる。

95年の作品というと、今見るとこうした多様な人々の描き方に嫌悪感を抱くようなものになってもおかしくなさそうではあるものの、本作は全く違った。

ニューヨークにあるメアリーのアパートで開催されるパーティには、様々なバックグラウンドを持った人たちが集まる。そこでは、皆同じようにパーティの参加者でしかない。幼くして親を亡くし一人ぼっちだったメアリーも、その空間に救われていたのかもしれない。メアリーはその空間をオーガナイズすることで、自分の寂しさを埋めると同時に他者の寂しさも埋めていた。だから仲間たちはメアリーを愛し、彼女のところに集まってくるのだろうなと思う。

誰がいてもいい場所、というのは上京してきた時の自分の感覚も思い出した。地元で変なやつ扱いされていても、大都会に出てくれば埋没して生きられる。埋没することで、仲間がいて自分は1人じゃないと思える。

そして、警察のお世話になって無一文となったメアリーを助けるのは、親代わりとしてメアリーを支えていた存在で、図書館司書のジュディだ。ジュディはかなりメアリーに辛くあたっているように見えるが、それも身寄りのないメアリーをなんとか支えたいという思いが強いからこそだ。メアリーは孤独や寂しい気持ちを、パーティに集まる人々と、そして図書館司書であるジュディに支えられていたのかもしれない。そう思うと、そんなメアリーを救ったものが融合するラストは、ユーモラスなシーンながらも涙を誘うような感動さえあった。また、メアリーがパーティで元彼とキスした後、性行為を迫られるが拒もうとするシーンにも、本作のリアルな視点を感じた。

音楽も排しカット割りも少なく、抑制が効いた描き方だった。だからこそ現実感を伴った恐怖を感じさせる場面だったが、こうしたシーンなどからもメアリーをただ奔放な人物として描くのではない誠実さを感じた。

他にも、ジュディが図書館で働く女性の待遇が悪いことをメアリーに語るシーンも非常に印象的だった。待遇の問題は現在も変わらず存在しているし、仕事を見つけられて良かったね、という安直な話に収まらない大きな社会的意義のある場面だったと思う。

このように、移民、女性差別、性加害、依存症、といった社会問題を、日常の中にある当然のものとして描くことで、一層キャラクターそれぞれの多面性が見えてくるし、それこそが本作の時代を超えた普遍性に繋がっているのだ。

ただ、メアリーがパーティ三昧から無一文になり、そして図書館の仕事を始めてやりがいを見出すまでの流れが、かなり早いテンポで進んでいくこともあり、メアリーというキャラクターはどこか掴みきれない感じはする。しかし、そう思ってしまうのは、何か規定の枠組みにメアリーを嵌め込もうとしながら観てしまっているこちら側のバイアスがかかっているからなのではないかとも思う。

正反対に見えるような仕事であっても、どちらにも興味を抱く可能性はあるし、どんな人であっても好きな仕事を選んでいいのだ。

こういった点から、”人の特性はどのような形で活きるのかはわからないじゃないか”、という人の可能性への希望も感じさせてくれた。

私ごとだが、現在社会人6年目で1回目の転職をして半年くらい経ったところで自分の選択に色々と悩んだりしている最中なので、少し背中を押してくれたような感覚だった。

それと、こういった過去の映画にフェミニズムや多様性の視座があることに対して、”時代を先取りしていてすごい”的な見方をしてしまいがちだが、そういうことではなく、ずっと存在している問題なのに社会が目を向けようとしなかったということなんだよな、と思う。

映画は、”誰かが何かを感じていた記録”としても非常に重要な意味を持つものなのだと再認識させられた。

映画外の話①_再上映で配布されているフライヤーが素敵

私が観に行った回では、bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下でのアンコール上映を記念し、来場者向けに4/26に同劇場で行われた北村紗衣さんと観客とのトークセッションを書き起こした特製リーフレットが配布されていた。内容はというと、自分の感想を補強してくれるような部分もありつつ、北村さんはもちろん観客の方々のコメントからも気付かされる部分も多々あり、B5サイズの裏表印刷というコンパクトさだったが、非常に読み応えのある内容だった。特に、本作は司書の仕事描写がかなりリアルに作られているらしく、アメリカ図書館界隈でカルト映画扱いされているという話は興味深かった。

パンフを作れない小さな映画でも、これくらいの読み物が何かあると嬉しいなと思う。

この映画が日本ではソフト化もしておらず配信もないというのは非常に勿体無い。これを機会に何らかの形で広く見られるようになるといいな。

映画外の話②_配給会社のYoutubeチャンネルに沢山の素敵動画が

また、今回の日本公開に合わせて、本作の日本配給をしているグッチーズ・フリースクールの公式Youtubeチャンネルに関連動画がいくつかアップされている。このチャンネル限定の日本向けの監督インタビューや本編映像までアップされているほどの大盤振る舞いぶりなのだが、再生回数が少なすぎて本当に勿体無い。『鉄コン筋クリート』の監督であるマイケル・アリアス氏(この方は、『ゴジラ−1.0』でモンタージュ監修もやっているらしい)がインタビュアーなのだが、実は本作のOPアニメーションを作ったとのことで、そのつながりでインタビューしている。監督の作品への想いなどが語られているので、パンフレットがない分ここで色々と補完できてとてもありがたい。

劇場に行けない方も、ぜひこの動画たちを観て少しでも作品の空気感を味わってほしいと思う。

Views: 0