欧州と日本が共同で開発を進めている次世代戦闘機プロジェクトに関与しているイタリア企業の幹部が、今後10年間で割り当てられる巨額の資金について、中国の軍備増強に対抗するためには正当化されるとの考えを示した。

レオナルドで上級指揮エンジニアを務めるエドアルド・デサント氏は「差し迫った脅威には現行の兵器システムで対応できるが、脅威の進化にも備えなければならない」と22日のインタビューで述べた。

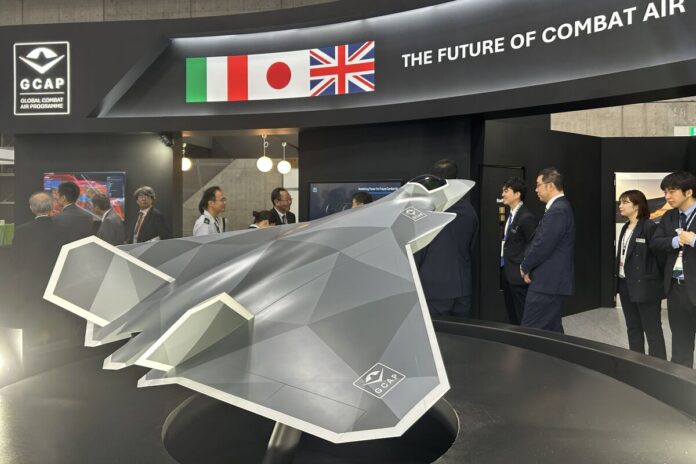

同社は、日本と英国、イタリアが第6世代ステルス戦闘機の共同開発を目指す「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)」の主要パートナー。このプログラムの目標は2035年の実戦配備だ。

戦闘機の設計は来年まで確定しない予定で、関係各国は中国のようなライバルに対する優位性を維持するため、ステルス戦闘機の役割をあらためて見極めている。

パキスタンは最近、自軍の中国製戦闘機を用いて、フランス製のインド軍機を撃墜したと発表。注目が集まっている。この主張は確認されていないものの、中国が軍備の現代化に力を入れているとの観測が強まった。

千葉市で開催中の防衛・安全保障装備品国際展示会「DSEI」に参加しているデサント氏は、GCAPの10年にわたる開発スケジュールはその複雑さを考慮すれば非常に短いと指摘。また、開発資金がより差し迫った脅威への対応に使れ得るとの見方を否定した。

GCAPにかかる全体の予算規模は公表されていないが、英国はこれまでに140億ポンド(約2兆7000億円)をこのプログラムに充てている。

「DSEI」(千葉市)

Photographer: Alastair Gale/Bloomberg

同氏は「第6世代への飛躍は容易ではない。航空機のセンサーや通信機能など、多くが新しい技術になるためだ」と説明。GCAPで開発された技術は軍事以外の用途でも活用される可能性があるとし、「これこそが、未来の脅威に対応する方法だ」と語った。

GCAPへの資金支援として、サウジアラビアが参加を検討しており、またGCAPの現パートナーは具体的な貢献ができ、効率化に資する他国の参加にオープンだとしている。

日本メディアの報道によれば、GCAP戦闘機は輸出も視野に入っており、オーストラリアやインドが輸出先候補に挙がっているという。

原題:Europe-Japan Fighter Jet Races Against China’s Military Progress (抜粋)

🧠 編集部の感想:

次世代戦闘機の共同開発は、中国の軍備増強に対抗するための重要な取り組みです。各国が協力して新しい技術を開発し、競争力を維持する姿勢は頼もしいです。しかし、巨額の資金投資と短い開発スケジュールは、技術の成熟と実戦配備において大きな挑戦となりそうです。

Views: 0