風にそよぐ木々、石と水流の調和、そして静けさに満ちた空間。

そんな日本庭園が見る人のストレスを軽減できることが明らかになりました。

長崎大学の最新研究によると、美しく整えられた日本庭園を見ると、心拍数が下がり、気分が改善するという生理的・心理的な変化が実際に起こることが判明。

そして、その鍵を握るのは「視線の動き」でした。

日本庭園を見るだけで心が整う現象の背後には、どのような科学があったのでしょうか。

研究の詳細は2025年5月15日付で科学雑誌『Frontiers in Neuroscience』に掲載されています。

目次

- 美しい日本庭園は「見るだけ」で心が整う

- 「何を見るか」ではなく「どう見るか」が鍵

美しい日本庭園は「見るだけ」で心が整う

今回の実験は、京都にある日本屈指の観賞式庭園「無鄰菴(むりんあん)」と、京都大学構内に作られた簡素な日本庭園を比較対象として行われました。

参加したのは、京都の大学に通う16人の学生たち。

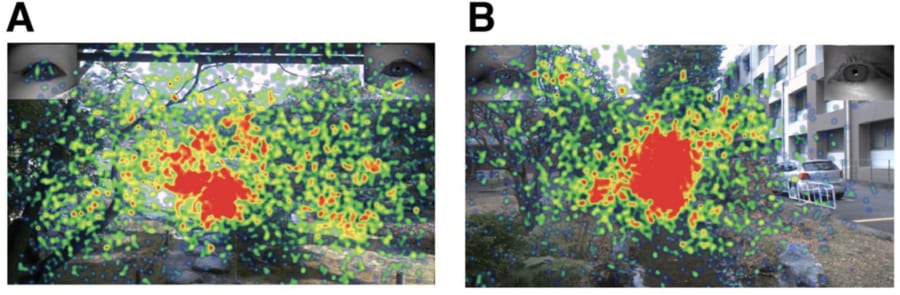

被験者は両方の庭園を7分間ずつじっくり鑑賞し、その間、視線の動き(アイトラッキング)、心拍数、気分の変化(POMS2という心理テスト)を記録されました。

結果は明白でした。

名園・無鄰菴を見たとき、被験者の心拍数は下がり、気分スコアは大きく改善。逆に、整備が行き届いていない学内の日本庭園では、心拍数はやや上昇し、気分の改善も限定的でした。

では、何がこの違いを生んだのでしょう?

研究者たちが注目したのが「視線の動き」です。

無鄰菴では、視線が左右に活発に、そして広範囲に動いていました。

それに対して学内の日本庭園では、視線は中央に集中しがちで、あまり動きません。

つまり、特定の美しい要素を見ることよりも、視線が自然に空間全体を流れることが、心を癒す鍵になっていると考えられるのです。

この水平な視線移動は、PTSDなどの治療で知られるEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)と似ているという指摘もあります。

これは左右の眼球運動が神経系に働きかけて、ストレスの再処理や緩和を促す手法です。

無意識のうちに日本庭園がその“自然療法”を誘発していたとしたら、驚きでしょう。

「何を見るか」ではなく「どう見るか」が鍵

さらに興味深いのは、庭園内のどのオブジェクトに注目したか(橋、水、植栽など)と、心拍数の変化には明確な関連がなかった点です。

つまり、「何を見たか」ではなく、「どう見たか」が決定的だったのです。

研究では、無鄰菴では視線が遠近、上下左右にわたって立体的に動いていたのに対し、学内の日本庭園では視野が限定され、視線も前方中心に偏っていました。

特に無鄰菴では、水の流れが斜めに配置されており、視線を自然と左右に誘導する設計がなされています。

また、背後の東山の借景や剪定された木々の隙間から見える遠景も、視線の広がりを後押しします。

このように、計算された空間設計と丁寧な維持管理が、「見る」という行為そのものを変え、それが心と身体にまで影響を与えるのです。

実際に、都市計画を学ぶ学生(日本庭園に詳しくない)でも、無鄰菴では大きなリラックス効果が確認されました。

むしろ、初めて見る人ほど効果が高い可能性すらあります。

美しい日本庭園を見るだけで心が癒される—。

それは偶然ではなく、人の視線をデザインとしてコントロールする、繊細かつ巧みな空間演出によって生まれる「設計された癒し」なのです。

この研究は、単に日本庭園の魅力を再確認するだけではありません。

無鄰菴のような設計と手入れが行き届いた空間は、非薬物的なストレス対策としての可能性を秘めています。

しかも、それは広大な敷地や高価な設備が必要なわけではなく、視線を動かしたくなるような空間デザインと、わずかな自然の導線で実現可能なのです。

チームは今後こうした庭園空間が病院や高齢者施設などの医療福祉現場で応用される可能性を示唆しています。

参考文献

日本庭園鑑賞によるストレス軽減効果の仕組みを科学的に解明

https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/science/science391.html

元論文

Eye movement patterns drive stress reduction during Japanese garden viewing

https://doi.org/10.3389/fnins.2025.1581080

ライター

千野 真吾: 生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。

編集者

ナゾロジー 編集部

🧠 編集部の感想:

日本庭園の美しさがストレスを軽減するという研究結果は、自然の力の素晴らしさを再認識させてくれます。特に、「視線の動き」が心身に良い影響を与えるという点は非常に興味深いです。今後、心の健康を促進するために、こうした空間デザインが活用されることを期待します。

Views: 0