『オブリビオン』が発売した時のことを覚えていますか? PC/PS3/Xbox 360向けに発売されたBethesda SoftworksのRPG『The Elder Scrolls IV: Oblivion(ジ・エルダー・スクロールズ・フォー・オブリビオン)』(以下、オブリビオン)は、来年の2026年に発売20周年を迎えます。

日本においてオリジナル版は発売当初そこまで注目されていなかったタイトルですが、日本語版が登場することを切っ掛けにゲーマーの間で大きく話題となり、RPGの新たなる表現方法に様々な議論や可能性を見たゲーマーも多いでしょう。

今回はリマスター版発売にちなみ、オリジナル版発売時に起こったことと、その後の展開についてを振り返ります。

『TES III: Morrowind』発売直後から始まった『オブリビオン』の開発

『オブリビオン』に入る前に、『TES III: Morrowind』までのベセスダ・ソフトワークスの経緯を簡単に説明しましょう。90年代にベセスダは『TES: Arena』と『TES II: Daggerfall』で成功を収めたものの、後に発売したスピンオフの『An Elder Scrolls Legend: Battlespire』と『The Elder Scrolls Adventures: Redguard』の売り上げが伸びず一時倒産寸前にまで追い込まれます。

そこで1999年5月にZeniMaxを親会社として誕生させて、パブリッシュ部門のベセスダ・ソフトワークスと開発部門のベセスダ・ゲームスタジオをそれぞれ設ける組織再編が行われました。そして、これまでの技術や経験を集約した起死回生の1作が2002年発売の『TES III: Morrowind』だったのです。この『TES III: Morrowind』は成功し高い評価を得ると共に、Xbox向けにも発売されて2005年までに400万本以上の売り上げを達成。そんななか、次なる新作として開発されたのが『オブリビオン』でした。

かつて公式サイトに掲載されていたエグゼクティブプロデューサーのトッド・ハワード氏の説明によると『オブリビオン』のプロジェクトは、2002年のPC/Xbox向けに発売された『The Elder Scrolls III: Morrowind』発売後に始まったそう。開発スタート時には、『Morrowind』の拡張版を作るチームと『オブリビオン』を作る2チームに分けられましたが、最終的に拡張版開発チームは『オブリビオン』のチームへ合流しています。

『Morrowind』発売直後に開発を始めた理由として、当時シニアプロデューサーだったAshley Cheng氏のインタビューによると、新しい技術やハードウェアへの取り組みに挑戦するためで、最初の1年は技術開発に取り組んだそうです。

またプロデューサーの1人であるGavin Carter氏へのインタビューによれば、PC版とXbox 360版は同時に開発されており、物理エンジンにPhysXでなくHavokを採用したのは、PhysXが2005年当時として出たばかりの技術で採用実績がなかった事に加え(2025年にサポート終了)、Havokなら数多くのゲームで採用されてきたからであるそう。

公の場に『オブリビオン』の存在が薄らと明らかになったのは、2004年6月の公式サイトに掲載された求人案内からで、9月には正式発表されました。トッド・ハワード氏へのインタビューも行われており、前作『Morrowind』において海外において賛否両論点であった自由過ぎるゲームプレイにおいてクエストの目的地などを補完する機能や、NPC達の行動を決める「Radiant A.I.」が語られていました。

2005年2月にはパブリッシャーが2Kへと決まり、5月のE3では、PC/Xbox 360向けに発売時期を2005年冬であると発表。E3においては、プレショーの開催だけでなくトレイラーの公開も行っています。E3後に語られたことによれば、ゲームワールドを構築済みの状態のアルファ版で、バランス調整やグラフィックの最適化を行っていた段階であったそうです。

2005年8月と9月には出演する声優陣の一部を発表。皇帝のユリエル・セプティム七世役に俳優のパトリック・スチュワートさんを起用すると共に、マーティン役をショーン・ビーンさんが、メエルーンズ・デイゴン役をテレンス・スタンプさんが演じることが明かされました。なお、リンダ・カーターさんも前作に引き続き出演しています。

10月にはオランダのアルステムダムで開催されたXbox 360の欧州向けイベントX05にてプレイアブル出展。10月6日にテイクツー・インタラクティブはアメリカで2005年11月22日発売のXbox 360ローンチタイトルとして発売すると発表していましたが、ベセスダ・ソフトワークスがゲーマーの期待に応えるため必要とする追加の開発期間を受けて10月末に2006年へと発売を延期してしまいます。

2006年1月になるとCES 2006でのプレイレポが海外メディアに掲載され、メイキング映像やコンセプトアートなどを収録したコレクターズエディションも発表。2月にはPC版の動作環境も公式サイトに掲載され徐々に完成へと向かう機運が高まっていました。3月2日には完成を向かえ、ついにPC/Xbox 360版の発売日が3月20日へと決まります。発売少し前の3月13日には、モバイルゲーム開発会社であるSuperscapeとVir2L提携し携帯電話版の開発を発表しています。

3月20日に発売した『オブリビオン』はMetacriticにおいて94点を獲得するなど大きな評価を得ていました。当時のレビューを複数読んでみると、ファストトラベルを実装し広大なシロディールの移動が簡略化された事や、わかりやすいクエストログとRadiant A.I.によるNPCとの交流、洗練された戦闘システムなど、前作『Morrowind』が持っていた弱点を克服したことが評価されています。

一方で発売後に出た不満について追ってみると、前作『Morrowind』より簡略化されてしまったステータス関連や、メインクエストのストーリーに深みがないこと、PC版の使いにくいインターフェイスなどが挙げられていました。

発売後の勢いは当時として凄まじく、発売から3週間ほどの4月10日にはPC/Xbox 360版合わせて170万本を超えるヒットを飛ばしています。特に北米でPC版は発売初週のPCゲーム全体の売り上げの13%を占めるほどでした。また、これほどのヒットを記録した要因として、北米におけるXbox 360のローンチ以降のタイトルにRPGジャンルが少なかったこともあると見られていたことも挙げられます。

さらに続く『オブリビオン』の展開―波乱を呼んだDLC

2006年3月20日に北米で発売した『オブリビオン』は大きな評価を得たものの、発売から数日後の4月3日に200マイクロソフトポイント(2.50ドル)でリリースされたDLC「Horse Armor Pack」は大きな議論を呼びました。

2025年現在において当時のコメントを読む限り、小さくとも新しいコンテンツが販売されることに対して一定数の理解があるコメントが複数あるものの、購入して手に入るのが馬の鎧であること、少額を支払わなければ手に入らないことに拒否感を覚えるものや、ゲーム本体を購入したのに更なる追加コンテンツがあることで未完成感を感じてしまうものなど、今とそう変わらない印象です。この少額小規模コンテンツへの一定数の理解と反感は、4月17日に配信されたDLC「Orrery」と4月24日配信のDLC「Wizard’s Tower」でも同様でした。

4月26日には早くもPS3/PSPへの移植の噂が登場したほか、5月2日には『オブリビオン』を携帯電話向けにクォータービューのRPGとして再構成した『Oblivion Mobile』がリリース。ファンサイトでのインタビューによると、このモバイル版の開発期間は12ヶ月で、従来のPC/コンソールユーザーだけで無くより広いプレイヤーに触れてもらうことが目的だったそうです。

5月3日にESRBは、『オブリビオン』がユーザーModによって女性キャラをトップレスに出来るようになってしまったことにより、レーティングをTeenからMatureへ変更してしまいます。この再レーティングでベセスダは声明を発表し、第三者が制作したModによる改変であり対策を講じたという説明を行いつつも、ゲーム内容をTeenレーティング相応にする変更を行いませんでしたが、パッケージに「M」マークを貼り付けるなどの対応を行いました。

このような騒動がありながらも、5月22日には新たなDLC第4弾「Thieves Den」が、6月6日にはPC/Xbox 360向けにパッチ1.1がリリース。6月16日にはDLC第5弾「Mehrunes’ Razor」が、7月13日にはDLC第6弾「Vile Lair」が、9月1日にはDLC第7弾「Spell Tomes」が配信されました。

9月28日にはPS3/PSP版が正式発表され、当時のプレスリリースによると北米でのPS3版はローンチタイトルとして、PSP版はヨーロッパ向けPSPのローンチタイトルとして発売する予定でした。ここでPS3版には大型DLC「Knights of the Nine」が追加されることも合わせて発表されていました。

北米PS3版には大型DLC「Knights of the Nine」以外のDLCが同梱されていませんが、10月11日に行われたトッド・ハワード氏へのインタビューによると、これまでのDLCはニューゲームとして遊ぶ場合に相性が良くないことから「Knights of the Nine」に焦点を当てたと語っており、バランス調整の面から省かれたように思えます。

10月18日にはPC/Xbox 360向けにも大型DLC「Knights of the Nine」が配信されることが明らかとなります。11月10日にはDLC「Knights of the Nine」のXbox 360版の配信日が11月21日に、PC版が12月4日に決まるものの、PS3版は本体のローンチに間に合わず2007年Q1にまで延期してしまいます。

2007年へと年が明けて1月6日にはPCゲーム雑誌より拡張版の存在が明らかになりました。1月18日にはPC/Xbox 360向けに拡張パック「Shivering Isles」を正式発表したほか、2006年中に300万本以上を売り上げているとも告知。PS3版の発売日が決まったのは奇しくも前年のXbox 360版とほぼ同時期の3月6日に発売日が3月20日と決まりました。また拡張の「Shivering Isles」は3月27日にリリースしています。

2007年7月10日には、大型DLC「The Knights of the Nine」と拡張版「The Shivering Isles」を収録したGOTY版も発表。10月16日にはGOTY版発売と共に無料DLC「Fighter’s Stronghold」も配信されました。翌年の2008年には『Fallout 3』の発売が控えているため『Oblivion』の展開はここで落ち着きます。

時が飛んで2016年にXbox 360版は後方互換に対応し、Xboxハードに限ればオリジナル版は今でも遊びやすい環境にあります。また、PSP版は最終的に続報が無くなり最終的にリリースされることはありませんでした。2017年には幻のPSP版のキャラクタークリエイション映像が発掘され、その一部を垣間見ることができます。

日本での盛り上がりはニコニコ動画と日本語版から

ここからは、日本における展開を追ってみましょう。『オブリビオン』の日本語化が可能かもしれないこと薄らと明らかとなったのは、E3 2005のレポートで2バイト文字対応の言及からでした。

海外における発売日は前述の通り2006年3月20日ですが、日本における古来からのシリーズファンの熱量を除くと、メディアによる反応は4Gamerによるレビューと連載記事ぐらいで、そこまで注目されていた印象は残念ながらありません。また、本作に言及する個人ブログも多くなく、コアな存在の域を出ていませんでした。

一方でテキストとセリフが多くを占めるRPGであるために、ローカライズは望み薄ながらも日本語化もしくは日本語版の要望は発売当初から根強く、wikiを使った攻略情報の蓄積と共に模索されていました。2006年7月には消費者リクエスト型ショッピングサイト「たのみこむ」にて日本語化の要望が上がります。また、多くの困難がありながらも有志による日本語化の翻訳も進んでいました。

実際に日本語版が発表されたのは2006年12月22日に当時のスパイクによるXbox 360版のローカライズでした。このころになると、多くの賞を受賞したことからゲーマーの間で注目度が上がっていたようにも感じます。

2007年4月27日には、日本語版の発売日が7月26日に決まると共にローカライズされたスクリーンショットも公開。5月14日にはXbox 360日本語版にて、DLC「Knights of the Nine」より以前に配信されたDLCを収録する予定だったものの取りやめとなり、北米版と同じ仕様での発売となってしまいます。5月17日には携帯電話向け『Oblivion』がau端末向けに配信されました。

6月14日には、スパイクが『Oblivion』PC版向けの日本語Modを2008年春以降に無料公開すると発表。スパイクによる日本語化Mod配布の報は有志による日本語化が先に進んでいたため大きな波乱を呼びましたが、結局のところ現在に至るも配信されていません。6月29日には、PS3日本語版が2007年秋に発売すると発表しています。

各メディアでゲームプレイ日記的な特集記事が登場してきたのは、7月26日のXbox 360日本語版と9月27日のPS3日本語版発売後からでした。8月にGame Watchでレビューが掲載され、9月にはPS3日本語版をベースとした特集記事が電撃オンラインから登場。TGS2007で行われたインタビュー(Game Watch、IT Media、4Gamer)も10月に掲載されたことで一旦落ち着きます。

2008年4月にはゼニマックス・アジアが設立されましたが、その時の説明だと日本における『オブリビオン』の売り上げは2008年の時点で14万本だったそうです(ゼニマックス・アジアは2024年に閉鎖)。

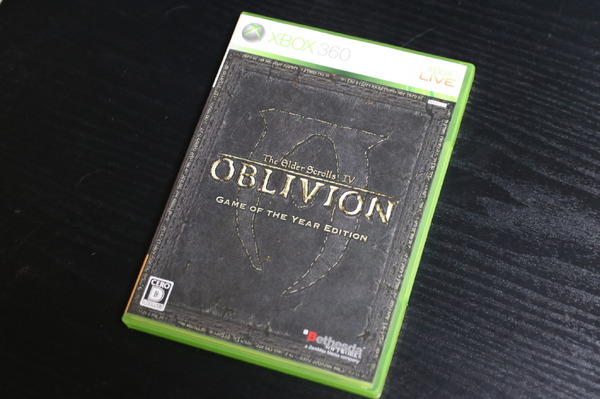

一方でPS3/Xbox 360日本語版の拡張「Shivering Isles」はなかなかローカライズされず、結局『Fallout 3』などが発売された後の2009年12月24日に日本語版『オブリビオン』に拡張版を収録した「Game of The Year Edition」を2010年4月22日に発売することで対応しています。

ここまでは主にメディアなどの動きを追ったものですが、一方で筆者の過去経験した体感では、本作の一般人気に火が付いたのは、2007年から本格始動したニコニコ動画によるものが大きいと感じました。それは『オブリビオン』を題材とする各プレイヤーの冒険はキャラメイクからプレイスタイルまでそれぞれ異なるため、一部切り取った癖のあるゲームプレイ動画が高い人気を呼び、広く認知されたように思えたのです(もちろん、日本語化を含めたMod使用のものも含む)。

加えてPS3/Xbox 360などコンソールでの日本語版発売のタイミングも良く、手に取るハードルが一気に下げられたため、ニッチだった海外RPGが日本で一気に花開いたように思えます。惜しむらくはPC日本語版が発売されなかったことですが(日本語化できるPC海外版を遊ぶには、海外ゲームを扱っている実店舗や通販サイトから買うしかなくハードルが高かった)、Modによるカスタムの魅力で新たにゲームプレイの面白さを受け取った人は多くいたように思えます。

珍しい例だとは思いますが、筆者自身はPCゲーマーのコミュニティにおいて2007年3月に発売したRPG要素を持つGSC Game WorldのFPS『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl』と『オブリビオン』が、並列して語られていたことを切っ掛けに知りました。

また最終的に、日本国内向けにPS3/Xbox 360日本語版向けのDLCはほぼ全て配信されず終わってしまっています。このため、現在でもXboxストアでオリジナルの『オブリビオン』本体は購入出来るものの、議論を呼んだ小規模DLCの「Horse Armor Pack」を筆頭に、大型DLCの「Knight of the Nine」と拡張の「The Shivering Isles」も買うことが出来ません。

『オブリビオン』が辿った道筋を振り返って

今回海外と日本の動向を調べてみたところ、欧米においてもインタビューでの質問内容や回答から、当時でも『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンクエスト』といったJRPG的なものが一般的で、『オブリビオン』のような際限のないオープンエンドなRPGはどちらかと言えばコアな存在だったのが薄らとわかりました。

いかにして興味を持続させたりクエスト進捗を見失わない施策を盛り込むかが問われていたことからも、当時のプレイヤーの一部が「何をすればいいのかわからない…」と思うのは真っ当な感想の一つであり、日本や欧米におけるプレイヤーの差というわけでないことがわかったことも大きな発見です。

シロディールという広大で緑豊かな土地において与えられた使命を全うするか、進むべき道を迷い、やりたいことを発見するというのが『オブリビオン』が提示したゲームプレイの1つの新しい形だったと言えるのかもしれません。

なお、当時における『オブリビオン』のゲームプレイについてはこちらの記事で振り返られているので是非ともお読み下さい!

Views: 3