🧠 概要:

概要

この記事は、推しの卒業がもたらす感情的な影響について考察しており、推し活を通じて構築される自己物語や感情の重要性を強調しています。推しの存在が日常生活に与える影響を語り、卒業後もその影響が続く様子を「サステナブルな喪失」と表現しています。推しがいなくなることで感じる虚無感と、それを克服し新たな推しを見つけるプロセスも扱っています。

要約の箇条書き

- 推しの卒業は、ファンにとって「自分の一部が失われた」ような深い衝撃をもたらす。

- 推し活は「自己物語の再構築」として、日常の意味づけに寄与している。

- 卒業後もアーカイブが残り、ファンの感情が継続するため「終わり」ではない。

- この現象を「サステナブルな喪失」と名づけ、従来のエンタメとの違いを示唆。

- 喪失は新たな経済圏への導線となり、ファンは新しい推しを見つける。

- 推しの終わりは感情を再編成させるための設計された断絶であり、感情投資を促すビジネス的要素が存在する。

- 喪失に泣く理由は、感情は消費されるが意味が偽物ではないから。

- 推しの記憶は消えず、その中で自己を再考する機会となる。

- 次回はファンと運営の境界が曖昧な現代における感情と収益の倫理について考察する予定。

なぜなのか。

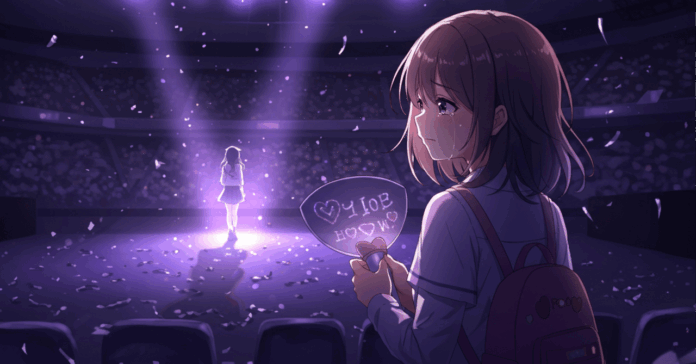

私は、“推し活”を「自己物語の再構築」として捉えている。人は推しを通じて、毎日を意味づけ、未来を想像し、自分の感情に輪郭を与えてきた。

朝起きる理由が、次のグッズ情報を追うため。 週末の予定が、推しイベントの有無で決まる。 推しとは、ただの偶像ではない。

それは、日々の秩序を保つ“感情の錨”だった。

だからこそ、その存在がいなくなることは、日常の構造そのものが崩れる体験になる。いわば「感情経済の通貨喪失」だ。

通貨は流通し、他者との価値交換を可能にする。推しもまた、SNSやファンコミュニティの中で、人々の感情を接続する“共通言語”として機能していた。だが、その流通が止まるとき、ファンは急速に孤立し、かつての熱量が“重荷”へと変わっていく。

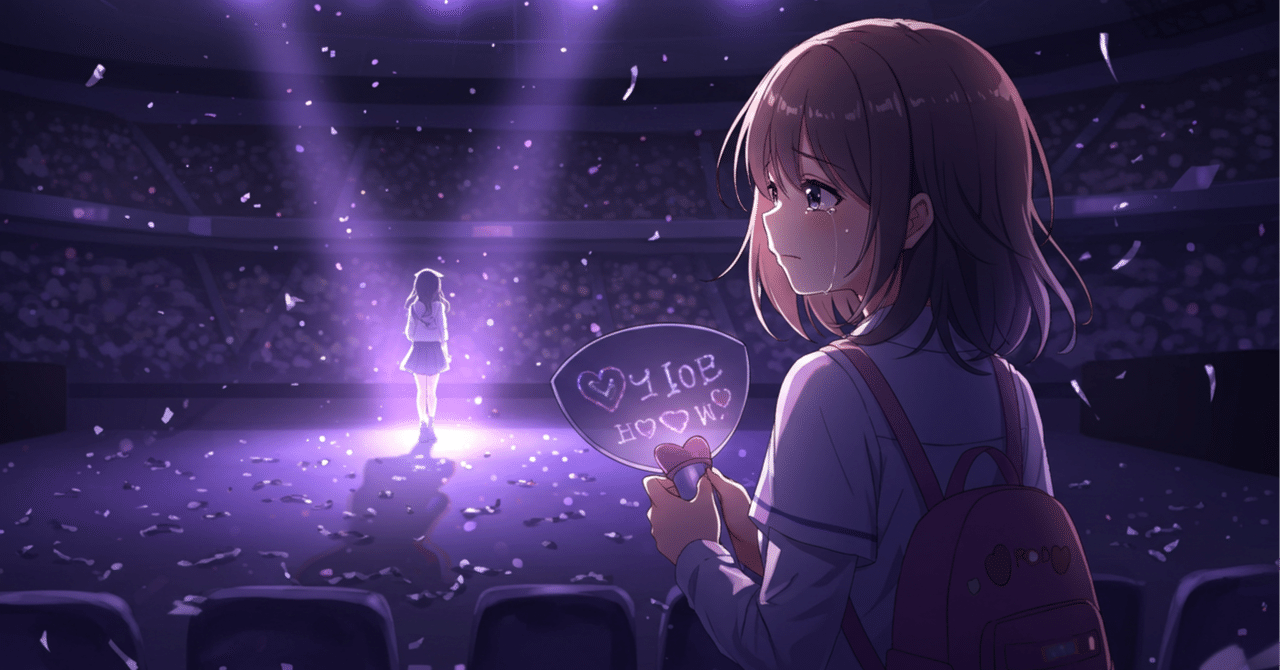

面白いのは、その喪失が“終わり”として完全には機能しないことだ。

推しの卒業後にも、アーカイブは残る。 グッズは売買され、語りは続き、時には“復活”すらある。

つまり、推し活の「終わり」は絶対的な断絶ではない。それはむしろ、“終わりを抱えたまま続ける”という特殊なモードへの移行なのだ。

私は、この現象を「サステナブルな喪失」と名づける。

従来のエンタメは、「作品が終わる」「アーティストが引退する」ことで物語を完結させてきた。だが、現在の推し活は、“完結しない熱狂”を前提に設計されている。キャラクターは死なず、AIや二次創作によって蘇り、ファンの中で独自の“延命”が始まる。

これはある種、弔いとよく似ている。

故人の写真に話しかけるように、SNSのアーカイブにリプライし続ける。生前に推しが残した言葉を反芻し、そこから“教訓”を引き出す。もはや宗教的な儀式に近いこの行為は、推し活が単なる娯楽の枠を超えて、アイデンティティの核にまで食い込んでいることを物語っている。

だがしかし、どんなに美しく整えても、喪失は喪失だ。

好きだったものが、もう更新されないという事実。それは、ファンにとって「意味の終わり」を告げる瞬間であり、その後に残るのは、「私は、これから何を推せばいいのか?」という虚無だけだ。

私はこの空白を「次なる経済圏への導線」として捉える。

失ったファンは、また新たな推しを見つける。別ジャンルに“転生”し、過去の喪失を補填しようとする。その流動性こそが、推し活という市場を延命させるエンジンであり、ファンたちの“生き延びる力”でもある。

しかし、それは裏を返せば、「喪失がなければ更新もない」という構造でもある。

つまり、推しの“終わり”とは、感情を再編成させるための“設計された断絶”なのだ。あるいは、ビジネス的には「終わらせることで、次の感情投資を促す装置」とすら言える。

そして私たちは、それを知っていてもなお、喪失に泣く。

なぜなら、感情は消費されると知っていても、それが偽物だったとは思いたくないからだ。

推しは終わる。だが、推した記憶は終わらない。その記憶の中で、私たちはもう一度、自分という存在のかたちを問い直す。

次回は「“推しをビジネスにする人々”」をテーマに、ファンと運営の境界が曖昧になっていく現代における、感情と収益のあいだの倫理を考えていきます。

ぜひ ♡ を押して…いや推していってください。

Views: 0