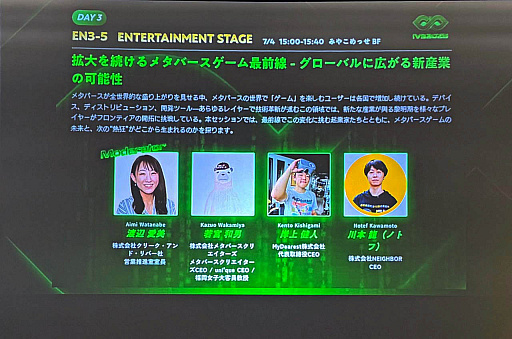

京都みやこめっせで開催されたスタートアップイベントIVS2025で,「拡大を続けるメタバースゲーム最前線 – グローバルに広がる新産業の可能性」と題したセッションが行われた。登壇したのは,メタバースゲーム領域で事業を展開する4人。クリーク・アンド・リバーの渡辺愛美氏がモデレーターを務め,メタバースクリエイターズ CEOの若宮和男氏,MyDearest代表取締役CEOの岸上健人氏,NEIGHBOR CEOの川本 龍氏らが,それぞれの事業と市場の現状について語った。

|

セッションでは,「Roblox」やVRゲームといった新しいプラットフォームで起きている変化,従来のゲーム開発とは異なるアプローチ,そして日本のコンテンツが持つ可能性などが議論された。本稿では,その内容をお伝えする。

セッションの冒頭,若宮氏がRobloxで最も人気のゲーム「Grow a Garden」は,10代の若者がわずか3日間で作ったという事例を紹介した。このゲームの同時接続者数は1600万を超え,Steamの全ゲームを合計した数よりも多い。

「大人が,これまでのゲームの作り方で作っても,当たるかどうか分からない時代になった」と若宮氏は語る。YouTubeやTikTokと同様,プロが莫大な予算をかけて企画・制作したコンテンツよりも,10代の一般ユーザーが作ったものが爆発的にヒットする「下剋上」的な動きが,ゲーム業界でも起きているという。

|

続いて岸上氏は,MyDearestの若手社員が一人で制作したVRゲーム「Crowbar Climber」は,開発費約500万円で1億円以上を売り上げ,現在も毎月2000万円ペースで売上が伸び続けているという事例を紹介した。

なぜこのような現象が起きているのか。若宮氏は「ゲームのYouTube版」という表現でその本質を説明する。Robloxは「フォートナイト」の4倍,「Minecraft」の2倍の月間アクティブユーザーを持ち,YouTubeやTikTokよりも子供たちが時間を費やしているプラットフォームだ。そこでは誰もがクリエイターになれる環境が整っており,2023年のトップクリエイターは40億円以上を稼いだという。

|

「テレビに対するYouTubeが,まさに,従来のゲームに対するRobloxやVRゲーム。これまでのゲームとまったく違う文法で育ってきた子供たちが,世界中に出てきた」と岸上氏は危機感を込めて語る。この変化は,ゲーム業界にとってピンチであると同時に,ジャイアントキリングが起こりやすい大きなチャンスでもあるという。

メタバースゲームの台頭は,ゲームの作り手とプレイヤーの関係性を根本から変えている。従来のコンソールゲームが「作り手が提供したものを遊んでもらう」スタイルだったのに対し,メタバースゲームでは「プレイヤーがゲームを使ってどう表現するか」が重要になっている。

この変化を象徴するのが,MyDearestが採用している開発手法だ。同社は,TikTokで開発中のゲームの動画を公開し,バズったら本格的に開発するという,従来のゲーム業界では「最も嫌がられるやり方」を実践している。驚くべきことに,TikTokでバズれば99%の確率でゲームが売れるそうだ。

|

「アメリカの子供たちは配信のハードルが低く,普通にゲームを配信する。だから,ゲームを見た瞬間に『自分が配信してバズるかどうか』を判断している」と岸上氏は説明する。重厚で複雑なゲームよりも,見た瞬間に何ができるか分かり,かつ奥深さもあるゲームがヒットする傾向にあるという。

さらに興味深いのは,ゲームのテストプレイ方法の変化だ。岸上氏は,社員の子供にゲームをプレイさせ,喜んだら世界中で売れると判断する。「子供は大人よりも文化依存度が低い。日本の子供が喜べば,アメリカでも売れる可能性は十分ある」という考え方は,グローバル展開を考えるうえで重要な示唆と言えるだろう。

若宮氏も,ゲームが「作品」から「コミュニケーションツール」へと変化していることを指摘。「友達とのコミュニケーションのために使われているだけで,公園でかくれんぼや鬼ごっこをするのと同じ。フォーマットは変わらなくても子供たちが遊べて,そこでコミュニケーションできることが重要」ということだ。

この変化は,ゲームの「分かりやすさ」の重要性も高めている。従来の買い切り型ゲームと異なり,Robloxやフォートナイトなどは無料で遊べるため,つまらなければすぐに離脱される。事前情報なしで入ってくるプレイヤーを,いかに素早く魅了できるかが勝負の分かれ目だ。

|

メタバースゲームやVRゲームの世界では,「ゲームを出して終わり」という従来のコンソールゲームの常識は通用しない。とくに子どもたちは一度気に入ると,そこに居続ける傾向があるため,継続的なアップデートが生命線になるそうだ。

MyDearestの運営戦略は,この新しい常識を体現している。同社は,TikTokでアップデートの候補を3つほど提示し,1000件以上のコメントの中で最も要望の多いものを実装するという。また,Discordではコアプレイヤーに直接「何が欲しいか」「どこを改善してほしいか」を聞き,真摯に対応することで,「この開発元は信頼できる」という評価を獲得している。

「アップデートすれば,子供たちが友だちを引き連れてきて,どんどんアクティブユーザーが増える。ユーザーと一緒にアップデートを考えて実行し続けると,ロイヤリティも課金も目に見えて増える」と岸上氏は実体験を語った。

この運営スタイルは,従来のモバイルゲームとも異なる特徴を持つ。若宮氏は,メタバースゲームには強い「居場所感」があることを指摘する。「会話をしていなくても,友達やみんながいるという感覚が共有されている。だから,『僕らの居場所をこうしたい』というユーザー主導の要望が,大人が仕掛けるイベントやアップデートよりも強く出てくる」のだ。

また,メタバースゲームでは「未完成でも許容される」という特徴もある。むしろ,未完成な状態からユーザーと共に作り上げていくことを面白がる傾向があり,プロが決めすぎて出すと「俺たちの意見を聞いていない」と炎上することもあるという。このさじ加減の違いは,従来のゲーム開発者にとって大きな発想の転換を要求する。

コンソールゲームが「1回買えば終わり」という世界だったのに対し,メタバースゲームでは有料/無料を問わず,子供たちが一度好きになったらずっと遊び続ける。この根本的な違いを理解し,ユーザーと共に成長し続ける運営体制を構築できるかどうかが,成功の鍵を握っているようだ。

メタバースゲームの世界で起きているもう一つの大きな変化が,AIによるゲーム開発の民主化だ。NEIGHBORの川本氏が開発するプラットフォーム「DreamCore」は,スマートフォンにテキストを入力するだけでAIがゲームを作成してくれるという画期的なサービスだ。

「今までは,クラスメイトのためにゲームを作るなんてありえなかった。数人で何か月もかけて作るものだったから,コストが合わない」と川本氏は従来の常識を振り返る。しかし,AIによって1〜2時間でゲームが作れるようになった今,「明日のレクリエーションを盛り上げるゲーム」「今夜の飲み会のためのゲーム」「夏休みの思い出をゲーム化」といった,インナーサークル内のコミュニケーションツールとしてのゲーム制作が現実のものとなっている。

この変化は,Robloxでも顕著に現れている。若宮氏によると,Robloxはプラットフォーム上でAIを積極的に活用しており,テキストから3Dモデルを生成したり,プログラムを自動生成する機能を実装している。最近では,MCP(Modular Code Programming)という技術により,生成AIのClaudeで指示を書くだけで,開発者が直接操作しなくてもある程度のゲームを作ってくれるようになった。

「プロのクリエイターたちも,『開発時間が10分の1になる』と言いながらゲームコンテンツを作っている」と若宮氏は現場の驚きを伝えた。かつてはゲーム開発の専門学校に通い,専門知識を身につけなければならなかった世界が,AIによって大きく変わりつつあるわけだ。

DreamCoreは,2024年5月末のローンチから約1か月で600個以上のゲームが作成されるという成果を上げている。Robloxやフォートナイトでゲームを作るには,それなりのスペックのPCなどが必要だが,DreamCoreならスマートフォンさえあれば誰でもゲームを作れる。

この技術革新は,ゲーム開発の参入障壁を劇的に下げ,より多くの人々がクリエイターとして参加できる環境を生み出している。

セッションの終盤,議論は「日本がメタバースゲームで世界をリードできるか」という核心的なテーマに移った。

岸上氏は,アメリカのα世代(2010年以降生まれ)における日本コンテンツの受容度の高さを指摘する。「ミレニアル世代,Z世代と進むにつれて,日本のIP,特にアニメの許容度が上がっている。α世代にいたっては,めちゃくちゃ日本のアニメを見ている」と述べる。実際,VRゲームで月20億円売り上げているあるタイトルでは,明らかに日本のアニメキャラクターに酷似したスキンが飛ぶように売れているという。

この現象について岸上氏は,「子供たちにとって,VRはもはやテクノロジーではなくカルチャー。VRの中で待ち合わせして,メタバースゲーム内で会って遊ぶのが当たり前になっている」と分析する。この流れは必ず日本にも来るため,マーケティングツールとしてVRやメタバースゲームで日本のIPを展開すると大きなチャンスがあるという。

若宮氏は,より本質的な日本の強みに言及した。「日本のコンテンツクリエイションは個人依存が強い。Marvelの作者が誰かは分からなくても,日本の漫画家は個人に紐づいている。この個人のクリエイション力こそが,UGC時代に日本が持つ最大のポテンシャル」だと主張する。

さらに岸上氏は,歴史的な視点から日本の可能性を語る。「日本は輸入したものを再生する力が強い。野球,ウイスキー,自動車,ゲーム,すべてそう。どこかの国から持ってきたものを,より強くして世界に送り出してきた」と指摘。実際,MyDearestもアメリカから徹底的に学び,それを実践することでアメリカ市場で成功を収めている。

若宮氏も同様の戦略を取っており,「うちのチームは,ヒットしているRobloxタイトルをひたすらプレイして学んでいる。守破離の『守』の段階を徹底的にやり,そこからオリジナリティを出していく」と語る。

歴史上,親がやめろと言っても子供が接触をやめないメディア――漫画,アニメ,テレビ,そしてゲーム――から生まれたIPが世界中で愛されてきたように,メタバースからも新たなマリオやポケモンが生まれる可能性があり,それを日本が牽引していくという強い意志を,若宮氏は示した。

セッションの最後に,各登壇者から日本のゲーム業界への具体的な提言が語られた。

川本氏は,「とにかくクリエイターを増やすこと」の重要性を強調。クリエイターが増えれば作品が生まれ,それを友達にシェアすることでプレイヤーが増え,さらに新たなクリエイターが生まれる好循環を作りたいとコメント。また,DreamCoreの企業向けの活用方法として,テーマパークの待ち時間にQRコードでゲームを楽しんでもらい,クリア後にクーポンを発行するなど,施設やイベントのエンゲージメント向上への活用も提案した。

岸上氏は,「ゲームのYouTube版と言われるRobloxやVRゲームの台頭に,ゲーム業界は危機感を持つべきかもしれない。テレビに対するYouTubeのように,従来のゲームとまったく異なる文法で育った子供たちが世界中にいる」と指摘。同時に,これはジャイアントキリングが起こりやすいチャンスでもあると改めて語った。

若宮氏はグローバルに挑戦し続けることの重要性を改めて強調し,メタバースから新しいIPを生み出すという野心的な目標を掲げた。「日本がてっぺんを獲るという夢を共有したい」という言葉には,日本のコンテンツ産業への深い愛情があったように思う。

メタバースゲームは,単なる新しいゲームジャンルではない。それは,ゲームの作り方,遊び方,そして産業構造そのものを根本から変えるイノベーションといえるだろう。

|

10代の若者が3日で作ったゲームが世界記録を樹立し,プロの常識が通用しない世界。プレイヤーと共に作り上げ,AIが開発を民主化する新たな創造の形。そして,日本のコンテンツ力が最大限に発揮できる可能性を秘めた舞台でもある。

「親が辞めろと言っても子供がやめない」――それが本物のメディアの証だとすれば,メタバースゲームはまさにその条件を満たしている。日本のゲーム業界は今,YouTubeがテレビ業界にもたらしたような大変革の入り口に立っているのかもしれない。

問われているのは,この変化を脅威と捉えて守りに入るか,それともチャンスと捉えて攻めに転じるか。登壇者たちの熱いメッセージは,明確に後者を選ぶべきだと示している。日本がメタバースゲームで世界をリードする未来は,決して夢物語ではないだろう。必要なのは,変化を恐れず,学び,挑戦し続ける勇気かもしれない。

4Gamer「IVS2025」掲載記事一覧

🧠 編集部の感想:

メタバースゲームの進化と、子供たちのクリエイティビティが新しい可能性を生み出していることに驚かされました。AIの活用によって開発の民主化が進み、より多くの人がゲーム制作に参加できる環境が整いつつあるのは大きな一歩です。日本のコンテンツ力を活かし、世界をリードするチャンスが広がっていると感じ、期待が高まります。

Views: 0