🧠 あらすじと概要:

あらすじ

映画『ビヨンド』は、1981年にルチオ・フルチ監督によって制作されたホラー映画です。主人公ライザは、かつて凄惨な殺人事件が起きたニューオーリンズの古いホテルを相続します。彼女はそこで異世界の存在やゾンビのような生物と遭遇し、恐怖に満ちた体験をします。物語はほとんど筋書きがなく、強烈な映像が連続し、観客に不安や恐怖を与えます。

記事の要約

この記事はルチオ・フルチ監督の映画『ビヨンド』についての感想文です。フルチ監督はイタリアのホラー特有の表現スタイルを持ち、特に流血や残虐なシーンを用いた作品で知られています。『ビヨンド』はただのエンターテイメントではなく、キリスト教における地獄のテーマを探求するものであり、視覚的な実験とも言える仕上がりです。観客に挑発的なメッセージを投げかけ、彼らの倫理観や信仰を問い直す内容になっています。感想は、流血やグロテスクな描写があふれる作品が持つ深いメッセージについて触れつつ、フルチ監督の独自性を際立たせています。

昨日の記事でもちょっと触れたように、映画というメディアの威力を最大限に活用しようとしたのはゲッベルスやムッソリーニなどファシストたちだった。視覚と聴覚を通して観客を洗脳することができるという事実は、1925年のソヴィエトの映画「戦艦ポチョムキン」によって明らかだったからだ。

さて、前回の記事「愛の嵐」のリリアーナ・カヴァーニ監督と同じく、イタリアの国立の映画施設 Centro Sperimentale di Cinematografia で学んだ映画監督に、ルチオ・フルチがいる。独特のホラー映画で知られ、gore(流血)と呼ばれる表現をこれでもかと試していた、イタリア映画らしい映画を撮っていた監督である。なお、この列島ではこのようなイタリア製の残虐な表現も「ホラー映画」と呼び慣らしているが、これらはジャッロ(giallo)と呼ぶ方が相応しい。なぜなら、ルチオ・フルチと同時期に活躍し、友人でもあったダリオ・アルジェント監督の作品もそうであるように、イタリア人は残酷な表現をアートとして、つまり観客の価値観や倫理を揺さぶるために撮っているからだ。アメリカ製の軽薄なホラー映画のように、怖がらせるためのエンターテイメントではない。

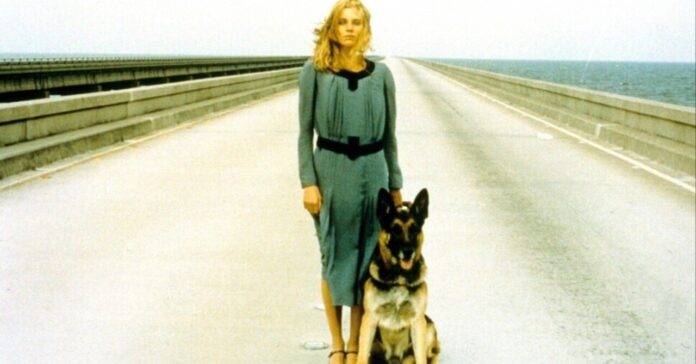

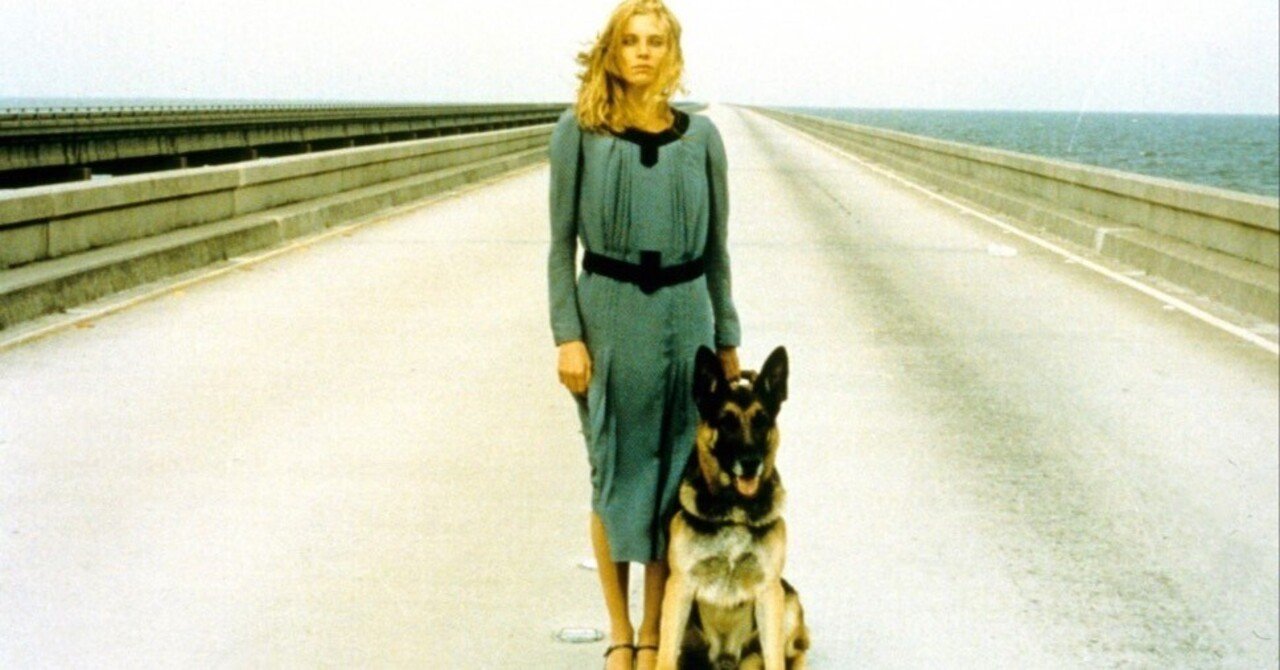

ルチオ・フルチ監督の代表作と言える1981年の映画「ビヨンド」も、およそ筋書きらしいものがあまり見当たらず、ただ鮮烈なイメージが連続する洗脳動画みたいな仕上がりである。なお、フルチ監督の名付けた原題は …E tu vivrai nel terrore! L’aldilà (…そしてお前は恐怖のうちに生きる! 来世)という、いかにもキチガイらしい長いものなので、英題は The Beyond だ。本作は、かつて凄惨な殺人事件の発生したニューオーリンズの古いホテルを相続したライザが、ゾンビみたいな生物に話しかけられたり、襲われたりするだけだ。人体が硫酸で溶けたり、眼球が飛び出したり、とにかくやりたい放題の「ビヨンド」のどこがアートなのかというと、これは要するに悩めるカトリックの告白みたいなものである。劇中にエイボンの書というクトゥルフ神話に関わる書籍を登場させ、異世界からゾンビみたいな連中が襲ってくるという漫画のフリをしているものの、本作の語る hell (地獄)とは文字通りキリスト教のそれであり、これはグロテスクな『神曲』みたいなものだ。つまり、これはフルチ監督のイメージする地獄、あるいは悪魔というカトリシズムをスクリーンで表現した87分である。「吸血鬼ドラキュラ」のような生易しい映画ではなく、地獄というものを観客に見せつけるような内容になっている。だから、もちろん観客にとっては流血や人体の破壊などの気味の悪いシーンが印象に残りやすいものの、そのようにみんなが目を背けていることにも人間の真実の姿が含まれているのではないか、という挑発のようなものである。フルチ監督の映画は、観客を怖がらせるものではなく、その倫理あるいは信仰を問い詰めたいという動機に基づいている。だから、あらすじらしいものはほとんどなく、ただイメージが連続していく。映画という表現の”実験”をしていたようなものだ。

阿鼻叫喚! 白眼のゾンビみたいなバケモノが不気味すぎ! 硫酸で溶けたり刃物が人体を貫いたりメチャクチャの87分! みたいな感想は”観れば分かる”ことであり、およそアメリカ製の「ホラー映画」の99%はそれ以上でも以下でもないエンターテイメントに過ぎないのだが、フルチ監督の撮るジャッロはキリスト教における地獄がテーマになっている。ダリオ・アルジェント監督がスタイリッシュなジャッロであるとすれば、フルチ監督のそれはもっと”悪魔的”である。綺麗事ばかり口にする世間の人たちの信仰を揺さぶりたかったのだろうな、と感じる作品だ。フルチ監督は亡くなるまで敬虔なカトリック信者だったという。

Views: 0