ヒットした漫画はネタが練られている…“定番+斬新さ”で突破するアイデア発想法

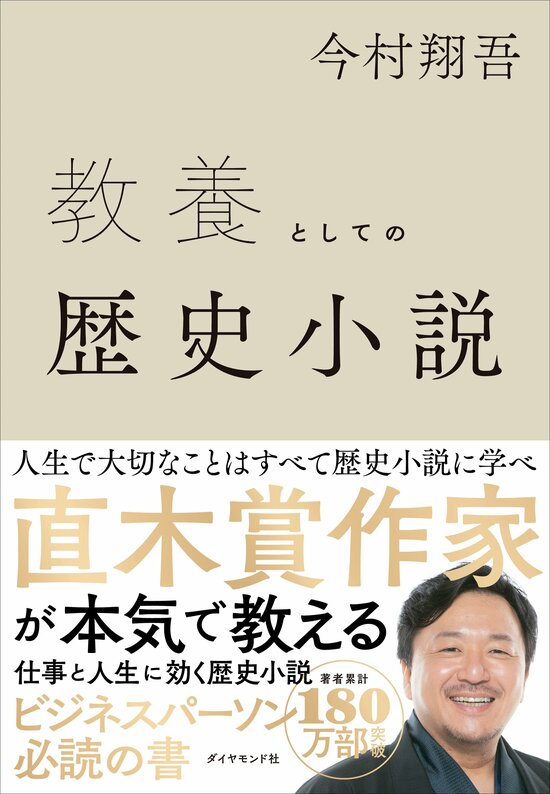

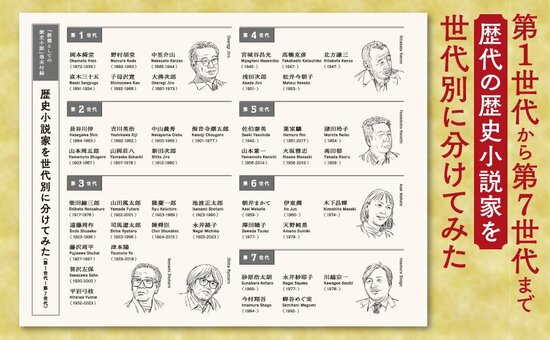

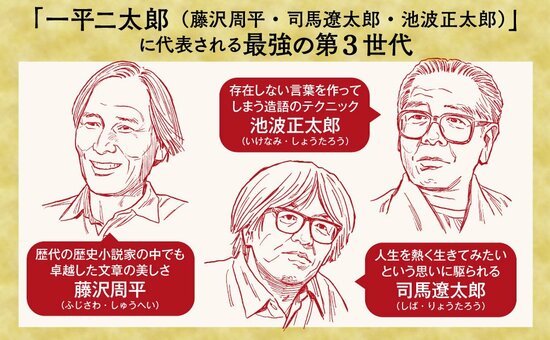

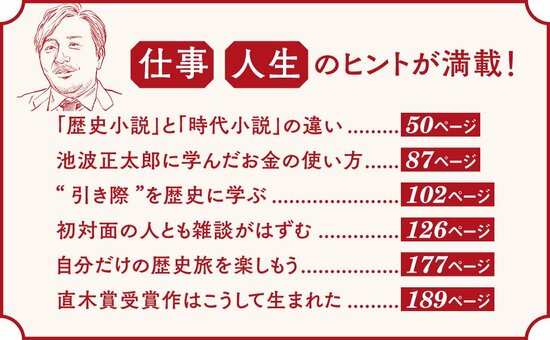

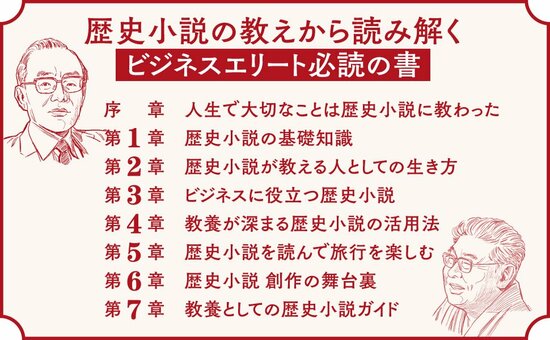

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

時代小説には「定番の面白さ」がある

歴史小説(特に時代小説)の良さは、定番の面白さもあります。テレビ時代劇『水戸黄門』は、終盤になると格さんが印籠を出して「この紋所が目に入らぬか、控えおろう!」と一喝するのが定番となっています。

視聴者の誰もが、それを見て悪人がひれ伏すのをわかっていながら、毎回楽しみにしている。わかっていても楽しいのが、定番ということです。

わかっていてもハラハラするのが醍醐味

私も読者から「結局は主人公が死なないと思ってはいたけど、今回は本当にハラハラしました」という感想をいただくことがあります。

まさに定番を楽しんでいる証拠であり、書き手にとっては期待通りの反応といえます。

定番だけでは読まれない時代へ

とはいえ、定番の面白さだけで小説を読ませる時代は終わっています。今は読書人口自体が減っていますし、特に若い世代の歴史離れの傾向は顕著となっています。

これから歴史・時代小説が戦っていくためには、全世代対応型の魅力ある作品を作らなければなりません。

私は漫画をベンチマークしている

そこで重要となるのは、他ジャンルのエンターテインメントから学ぶ姿勢です。

私は歴史小説を進化させるにあたって、実は漫画をベンチマークとしています。ネタ作りに関して、漫画家は非常に優れた能力を持っているからです。

漫画家はなぜネタ作りの天才なのか?

なぜ漫画家はネタ作りの実力者揃いなのか。これは、漫画家が置かれている厳しい環境が大きく関係しています。

小説家はまだ「打席」があるが、漫画家は一発勝負

私たち小説家は、厳しい世界に生きているとはいえ、何度かチャンスをもらうことができます。A社で結果を出せなくてもB社に声をかけてもらうことがあったり、Cのテーマで失敗してもDのテーマで再チャレンジできたりします。

ある程度ヒット作を出していれば、挑戦的な企画に手を出すことも可能です。

ヒットしなければ即退場、それが漫画の世界

しかし、漫画の世界は、より過酷です。漫画誌では一度か二度のチャンスで結果を出さないと、「打席」に立たせてもらうハードルは一気に上がります。

しかも一度ヒット作を出すと、同じ作品で10年、20年と描き続けることが多いです。『ドラゴンボール』の連載は10年半続きましたし、『ONE PIECE』に至っては25年も連載が続き、最近になって最終章への突入が話題となっています。

ネタは普遍的かつ斬新でなければならない

つまり漫画家は、10年、20年の時間にも耐える普遍的なテーマで、今までにない新しさもあり、なおかつ多くの読者を惹きつける乾坤一擲のネタを見つけ出さなければなりません。

そんな厳しい環境から生まれたヒット作は、圧倒的にネタが練られています。

人気漫画のエッセンスを小説へ応用する

だから、漫画誌で連載されている人気作品のエッセンスを小説に応用すれば、新しくて面白い作品を生み出せる確率が高いというわけです。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Views: 2