2025年5月15日,東京都内でトークイベント「黒川塾 百(100)」が開催された。このイベントは,メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏がゲストを招いて,エンターテイメントのあるべき姿をポジティブに考えるという催しだ。

|

今回の黒川塾は,黒川氏の書籍「セガ 体感ゲームの時代 1985-1990」の出版を記念して,取材に協力したセガOBおよび現役セガ社員7名がゲストとして招かれ,書籍に掲載できなかった話や後日談などを披露した。

|

|

|

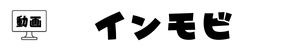

セガが1985年にリリースした初の体感ゲーム「ハングオン」は,GP500をモチーフにしたバイクレースゲームである。本作を企画したコアランドテクノロジーから出向し,セガで開発に携わっていた濱垣博志氏によると,当初はフィットネスバイクを組み合わせた健康的なゲームを想定していたとのこと。しかし濱垣氏は「バイクのほうがいいんじゃないか」と考え,セガの開発者達も賛成したため,バイクレースに舵を切ることになったそうだ。

|

|

「ハングオン」の筐体の開発を手がけた山田順久氏は,漫画「AKIRA」をイメージした斬新なデザインだったと振り返る。筐体の機構設計はレーシングカーなどの開発で知られる東京アールアンドデーが担当したのだが,うまくいかない部分が生じ,山田氏が参加することになったそうだ。

具体的には,プレイヤーが足を着かないとハングオン(旋回時に身体を大きく傾け,膝を擦りつけるように走るフォーム)することができなかったという。最終的には山田氏が引き継いで設計をすべてやり直し,コンプレッションスプリングを使うことで筐体が自立するようにして,またがったままでハングオンを可能にした。

加えてプレイヤーが筐体にまたがったまま料金を投入できるように,背の高いコインボックスの導入を山田氏が提案したことも明かされた。また,セガに入社して初めての仕事が「ハングオン」のテストライダーだったという三船 敏氏は「手袋をしていないと大変なことになる」「デバッグは力仕事だった」と振り返っていた。

なおリリースされた頃には,濱垣氏はシステムソフトに移籍していたという。

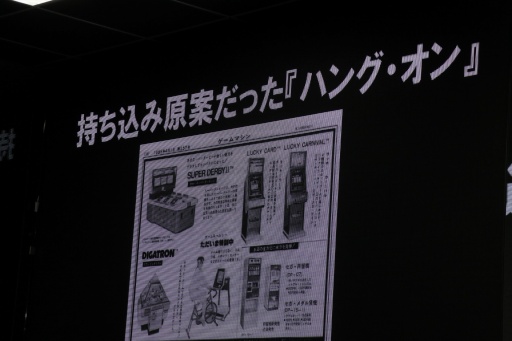

山田氏は「ハングオン」が大ヒットする数年前,ナムコ(当時)がファミコンソフトの開発・販売の成功で売上240億円,経常利益率30%近くになったことをうらやましく思っていたそうだ。当時のセガは自社でSC-3000/SG-1000を展開していたため,他社のプラットフォームにソフトを提供することができなかった。そうした背景もあり「もっとアミューズメント分野で利益を上げる必要がある」と必死になったことが,「ハングオン」の成功につながったと話していた。

|

セガの体感ゲーム第3弾「アウトラン」の開発にあたり,鈴木 裕氏と石井洋児氏がヨーロッパでロケハンを行ったときのエピソードも披露された。あるとき,2人の行きたい場所がそれぞれ違ったものの,クルマは1台しかない。そこで鈴木氏は電車で,石井氏はクルマでそれぞれの目的地に向かい,2日後に駅で会うことにしたが,時間どおりに駅に行っても出会えなかったそうだ。

当時は携帯電話がなく,連絡することもできない。数時間後,ようやく合流した2人は「今後,こういうことはやめよう」と話し合ったとのことだ。

セガで「ハングオン」などのヒット作やセガサターンに携わった後,独立を選んだ石井洋児氏 ビデオゲームの語り部たち:第39部

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏による連載「ビデオゲームの語り部たち」第39部は,アーゼストの代表取締役会長 CEOである石井洋児氏に話を聞きました。セガ時代に「ハングオン」などのヒット作や,セガサターンの開発に携わり,その後独立した氏の歩みを語っていただいています。

「アウトラン」でもテストプレイを担当した三船氏は,当時の鈴木氏を「熱心な人だった」と振り返る。いろんなことを教えてくれる優れたチームリーダーだった半面,仕様書もなしに「この部分をこうしてほしい」とリクエストされることもあったそうだ。

松野雅樹氏も,鈴木氏がホワイトボードに殴り書きして「ここに木があるだろう」と説明されたとき,「これ,木?」と思ったエピソードを明かした。

|

体感ゲーム第2弾「スペースハリアー」と第4弾「アフターバーナー」にも話題がおよんだ。

「スペースハリアー」は超能力戦士・ハリアーを操り,凶悪な魔生物に立ち向かう疑似3Dシューターだが,麻生 宏氏によると元々は戦闘機のハリアーを操作するゲームだった。その後,人型のハリアーに変更されたが,展示会に合わせて上層部から「戦闘機に戻せ」と指示があったという。

しかし,展示会の終了後,鈴木氏が「やっぱり人でやりたい。売れなかったら給料いらないから,人でやらせてくれ」と発言したことから,人型を採用することになった。そのとき,麻生氏は「そこまでしないと自分の意思をを通せないのか」と思ったと話していた。

「スペースハリアー」の音楽を手がけた川口博史氏は,鈴木氏から映画「ネバーエンディング・ストーリー」みたいにしてほしいとリクエストされたが,それ以外は好きにやっていたと語る。

本作の音楽は,それ以前にはなかったゲームミュージックという認識をプレイヤーにもたらし,松野氏は展示会でいろいろな人から「筐体から音が出ているんですか」と尋ねられたという。川口氏によると,筐体のサウンドボリュームをMAXにしたところ,売上が上がった店舗もあったそうだ。

|

当時の体感ゲームをリードしたのは,前述の鈴木氏と石井氏である。黒川氏によると,鈴木氏は過去にこだわらないのか,当時のことをあまり覚えていないそうだ。また松野氏は,石井氏について部下からの信頼が厚かったと語る。麻生氏も「皆,石井さんと一緒にやりたがっていた」「『ファンタジーゾーン』の企画書を手伝ったとき,面白くなるのかなと思ったが,できあがったら面白かったので,やっぱりすごい」と話していた。

三船氏は,鈴木氏から「セガから独立するので一緒に来てくれないか」という話を持ちかけられたという。鈴木氏が声をかけていたスタッフは,川口氏をはじめ錚々たる面子だったため,三船氏は「何で僕?」と戸惑ったとのこと。その一方,川口氏自身は鈴木氏から誘われた記憶はないそうだ。

意見の相違により,鈴木氏とは時々揉めていたという濱垣氏は「目指す方向はほぼ一緒だったが,チームの運営方針などが違っていた」と振り返る。濱垣氏は当時のセガにおいて,一緒に出向してきた部下を守らなければならない立場だったという側面もあった。

|

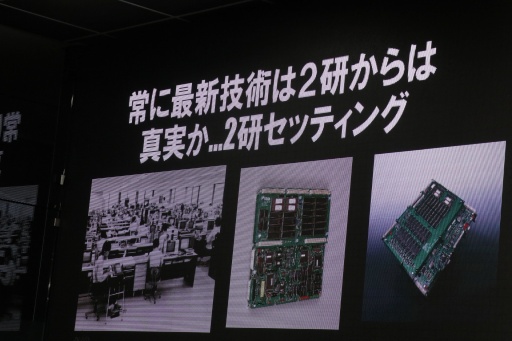

一連の体感ゲームを手がけていたのはセガのAM2研だが,1990年代には独自のモニター設定があったそうだ。松野氏によると,モニターの白が青みがかって見えるほどに色温度が極端に高く,ハイコントラストな設定を鈴木氏が好んでいたため,それが「2研セッティング」と呼ばれていた。モニターのメーカーから「こんなに上げるの?」と驚かれるくらいの設定だったという。

|

当時は毎年のように体感ゲームがリリースされていたわけだが,基板「X-BOARD」などの開発を手がけていた西川正次氏によると,基本的にはあまり中身は変わっていなかったとのこと。たとえばグラフィックス能力を単純に倍にする,といったことをやっていたそうだ。

また開発初期のボードは畳二畳分くらいの大きさで,開発の進行に応じて麻雀卓サイズになり,最終的に筐体に収まるサイズになること,トラブルが生じた場合にはソフトとハードのどちらに問題があるのかを検証する必要があったことなども話題に挙がった。

|

当時のセガはNVIDIAとつながりが深く,西川氏は同社CEOであるジェンスン・フアン氏とよく食事に行ったとのこと。当時,NVIDIAは10人に満たない小さなスタートアップだったが,フアン氏は「Intelを超えるような最先端の会社になる」と展望を語っていたそうだ。

西川氏もまた,コンパクトかつ高速なGPUがIntelのCPUを超える時期が来るといった話をしており,そうした中でフアン氏からNVIDIAの役員に誘われたという。

|

麻生氏の思い出深い体感ゲームとして,ヘリコプターを操作する「サンダーブレード」も挙がった。元々「スペースハリアー」は「ヘリライダー」という名称で,ヘリコプターを扱うはずだったが,多くのパターンを作らなければならないため見送られたとのこと。そこで麻生氏はあらためて「サンダーブレード」を企画したところ,鈴木氏がなぜヘリコプターをやめたのかがよく分かったと語る。

また,「サンダーブレード」の操縦桿が非常に重く操作が大変だったこと,松野氏によるモニターを正面ではなく少し横にずらすという提案に麻生氏がセンスの良さを感じたことも話題になった。

|

イベントの終盤,「大型体感ゲームがなくなった理由」がテーマになると,1990年代初頭の格闘ゲームやクレーンゲームのブームに乗って,社内の方針として作られなくなっていったこと,コンシューマゲームのレベルが上がったこと,開発コストの上昇によりリスクが大きいことなどが挙げられた。

また,松野氏はゲームセンターに風営法が適用されたことにより稼働時間が短くなったため,売上を確保するには客単価を上げるしかなく,「R360」は1プレイ500円になったが,それが限界だったと語る。さらに三船氏は体感ゲームとして,「R360」以上のことはできなかったのではないかと話していた。

その一方,濱垣氏は3年後くらいに体感ゲームの現代版が登場するのではないかと見解を示す。麻生氏も体感ゲームについて,ゲームセンターではなく,東京ジョイポリスなどのテーマパークで展開するものになっていると指摘した。

|

最後のテーマは「現在のゲーム市場(またはセガ)に足りないものは何か?」。濱垣氏は自身が20代だった頃のゲーム業界は,エリートコースから外れたアウトローの集まるところだったと語る。また山田氏が鈴木氏のやんちゃなエピソードを披露すると,西川氏も「今と比べても仕方ないですけれど」と前置きしつつ,かつては「自分が面白いもの,最先端のものを作る」というスピリッツを皆が抱いていたと振り返った。

三船氏は,セガ 元社長の中山隼雄氏の「初めてのプロジェクトは失敗するもの。そんなものを計画に入れている上層部が悪い」という言葉を聞いて,自由にチャレンジすることができたという。過去のIPを使うだけでなく,もっと新しい発想を見せてほしいと語った。

松野氏もまた「時代が違うから」としつつ,自身がセガに入社した頃は正規労働時間より残業時間のほうが長いスタッフも珍しくなく,しかも皆,そうしたくて働いていた。また上司の指示により業務に取り組んでいたのは1年くらいで,あとは周囲から話を持ちかけられたり,自分で企画を立てたりしてゲームを作っていたと話していた。

|

川口氏は「プリクラ」以降,アーケードゲームに新しいジャンルが生まれていないと指摘する。新しいジャンルを作ることができれば,新たな人がゲームセンターに集まってくるのではないかと展望を語った。

そして麻生氏は,セガがアーケードゲーム中心のメーカーだったことから,アーケードゲームで挑戦して,ヒットしたらそのIPをコンシューマゲームに展開すればいいのではないかと提案する。コンシューマゲームからスタートするより,アーケードゲームから発信していくほうがセガらしいのではないかとまとめていた。

🧠 編集部の感想:

セガの体感ゲームの舞台裏を知る貴重なイベントで、多くの開発者たちの情熱や苦労が語られたのが印象的でした。特に「ハングオン」の開発秘話からは、創造の過程と人々の協力の重要性が伝わってきました。これからのゲーム産業にも、新たな挑戦が求められる中での彼らの言葉は、未来への希望を感じさせます。

Views: 0