「ひとりで学ぶ」は限界がある――独学が危うい理由

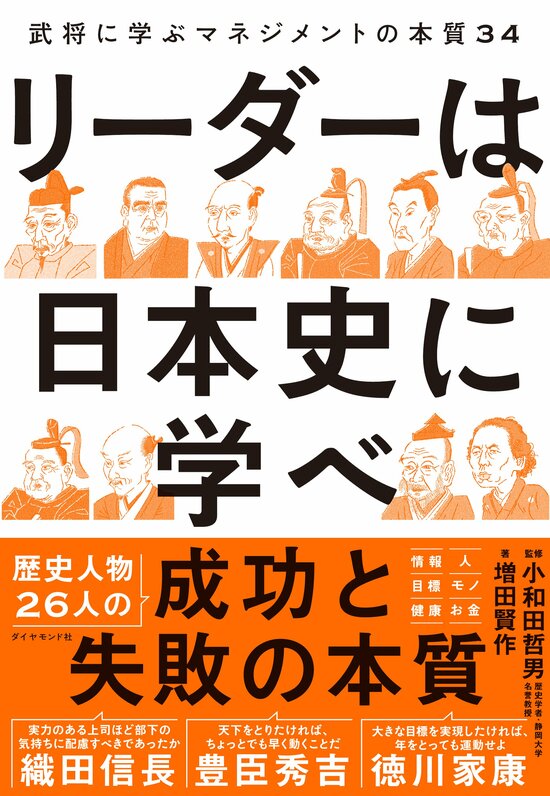

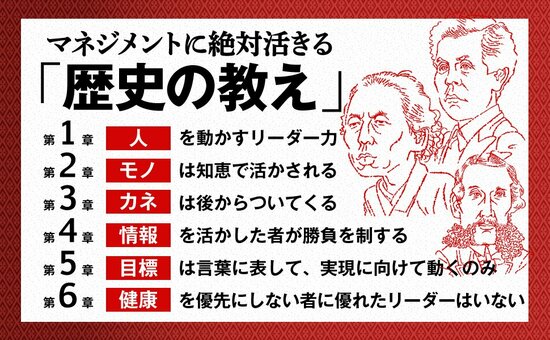

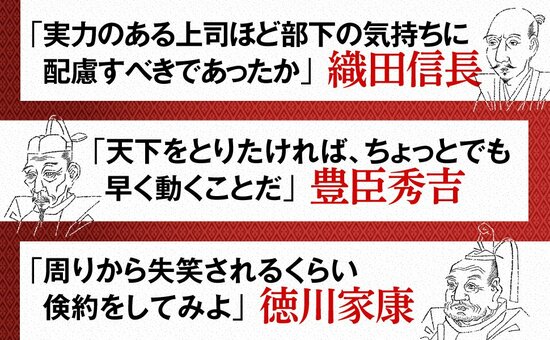

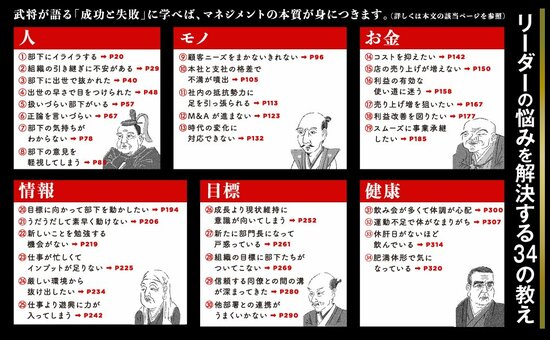

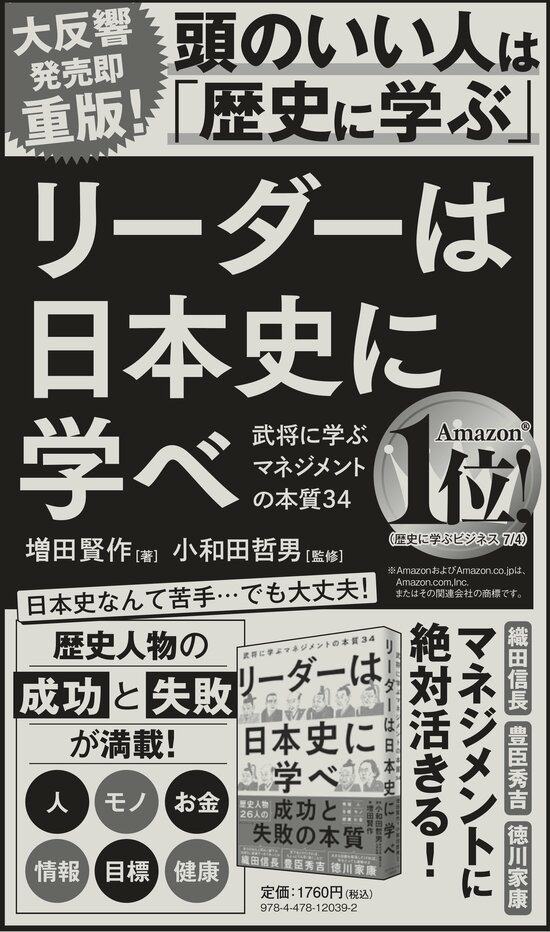

「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリーダーまで、組織を動かす立場の人間は、悩みが尽きない……。そんなときこそ頭がいい人は、「歴史」に解決策を求める。【人】【モノ】【お金】【情報】【目標】【健康】とテーマ別で、歴史上の人物の言葉をベースに、わかりやすく現代ビジネスの諸問題を解決する話題の書『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、伊達政宗、島津斉彬など、歴史上の人物26人の「成功と失敗の本質」を説く。「基本ストイックだが、酒だけはやめられなかった……」(上杉謙信)といったリアルな人間性にも迫りつつ、マネジメントに絶対活きる「歴史の教訓」を学ぶ。

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

社会人の勉強時間はたったの13分!?

総務省の社会生活基本調査(2022年)によると、日本の社会人の勉強時間は1日平均たった13分。

また、民間の調査機関であるパーソル総合研究所が2022年11月に発表した「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」によると、社外の学習・自己啓発活動を行っている日本人の割合は、アジア・欧米18カ国・地域のなかで最下位という結果になっています。

吉田松陰に学ぶ「学びの時間」のつくり方

社会人の勉強時間は、圧倒的に足りていないと言えるでしょう。それでは、どのように学ぶ時間や場所を設ければいいのか? 吉田松陰を参考に考えてみましょう。

松陰は、“学び続けるクセ”を得ていたからこそ、どんな時間や場所でも学ぶことができました。そのコツは、「この時間は必ず勉強する」というタイミングを決めることです。

日常に組み込む「学びの時間」

通勤時の電車内で、始業時刻より1時間早く出勤して、就寝前の30分で……勉強する時間を日ごろの生活に組み入れることは可能なはずです。

5分でも10分でもいいのです。小さな成功体験を積み重ねることが、スムーズな習慣化につながり、勉強に楽しみを見いだせたら、さらなる継続力を得られるでしょう。

私の学びのルーティン

私自身は、朝の通勤電車内で新聞を読み、定時の始業時刻より30分ほど早く出社して仕事に関わるビジネス書を読み、さらに帰宅時の電車内や寝る前にも歴史などの本を読むようにしています。いずれもタブレット端末「iPad」で電子版を読むことが多いです。

このルーティンは、もはや習慣化されていますから、意識せずに楽しみながら続けられています。

アウトプットを意識すれば学びが深まる

そうやってインプットする機会を確保するとともに、どのように仕事でアウトプットできるかもイメージします。つまり、アウトプットを意識しながらインプットする。これがとても効果的な勉強の仕方です。

吉田松陰も「勉強することは社会貢献のため」というインプットとアウトプットを連動する意識をもっていたわけです。

「知っていたら役立つ」を原動力にする

リーダーとして組織を率いているなかで、「こんなことを知っていたら、もっと仕事に役立てられるのではないか」ということがあるはずです。

たとえば、部署の売り上げアップを目指してマーケティング関連の本を読んだり、経営トップがROI(投資収益率)や資本コストへの見識を高めつつ、資本を効率的に活用するためROE(自己資本利益率)やDOE(株主資本配当率)の向上を経営の根幹に据えていこうとしたりすることも考えられます。

スキマ時間でも「アウトプットを前提に学ぶ」

いずれにしても、アウトプットを想定してインプットするようにすると、いろんな場面でのすき間時間を利用しながらでも、学ぼうと思うものです。

仲間と学べば、もっと楽しく続けられる

また、学び続けるためには、同じ志をもつ仲間を見つけるとモチベーションが高まります。さらにいえば、その仲間と教え合うことも有効です。

これはアウトプットを意識しながらインプットすることにも通じますが、誰かに教えることを想定すると、インプットの精度が格段に高まるのです。

独学だけでは得られない気づきもある

本を読んだりネットで情報を得たりと、いつも独学だと、ふと孤独に陥りがちです。また、学びが自分好みで偏りがちだったりもして、客観的な視点が欠けることもあります。

それを避けるためにも、同じ志をもつ仲間を見つけて、教え合うことがおすすめなのです。

松陰は獄中で492冊の本を読んだ

ちなみに吉田松陰は野山獄のなかで互いに教え合いながら、猛烈に勉強を続け、獄中にいた1年2か月で読んだ本は492冊だったと記録しています。

アウトプットを意識しながらインプットして互いに教え合ったことが、学習意欲を高めた側面もあるのでしょう。

仲間と教え合えば、刺激と成長が生まれる

同じことを学んでいても、お互いに着眼点や活かし方が違うことに気づかされることもあれば、学びの進捗や深さに刺激を受けることもあります。

週1回でも、月1回でも、会社帰りや休日にカフェで待ち合わせして、お互いに教え合ってもいいですし、あえて時間に限りのある出勤前の朝に濃密なアウトプットを心がけてもいいでしょう。

もちろん、居酒屋で一杯やりながら、ざっくばらんに意見交換するのもおすすめです。独学もいいですが、仲間を見つけることで、勉強に張り合いが出るのです。

学びを続けて、組織を引っ張る力に

日々仕事で忙しいと思いますが、学び続ける習慣と仲間を見つけ、学んだことを活かして組織を引っ張っていきましょう。

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Views: 0