SNSの発展で、現代では複数の人が容易にコミュニケーションを取ることが可能になりましたが、コミュニケーションの食い違いでお互いに反発しあい、互いを信頼するどころかかえって信頼関係が損なわれてしまうことも珍しくありません。相手を信じるべきか否かを、単純なシミュレーションで学べる「The Evolution of Trust」というサイトが公開されていたので、実際にアクセスして遊んでみました。

The Evolution of Trust

https://ncase.me/trust/

サイトにアクセスしたらまずは「PLAY」をクリック。

「第一次世界大戦中、平和が訪れた。1914年の西部戦線のクリスマスだった。敵国と仲良くなるなという厳命にもかかわらず、イギリスとドイツの兵士たちは塹壕(ざんごう)を出て互いに休戦し、死者を埋葬し、贈り物を交換し、ゲームをするために集まった。現代では西側諸国は何十年も平和を保っているが、私たちは信頼関係が苦手なのだ。調査によれば、過去40年間で、お互いを信頼すると答える人はますます少なくなっている。そこでパズルだ。なぜ平時でさえも、友が敵になるのか?そしてなぜ戦時下でも敵が友になるのか?私はゲーム理論が、現代にはびこる不信感を説明するのに役立つと思う。そしてどうすればそれを解決できるのか」と、1914年に実際に発生したクリスマス休戦の事例を交えてゲームのコンセプトが説明されています。続いて「let’s play a game」をクリックします。

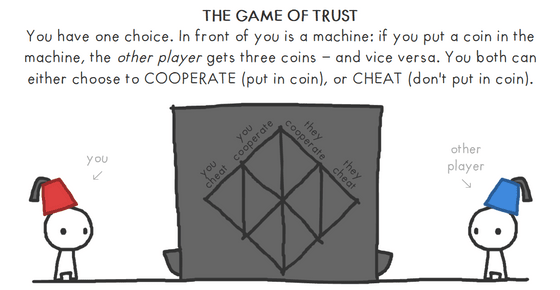

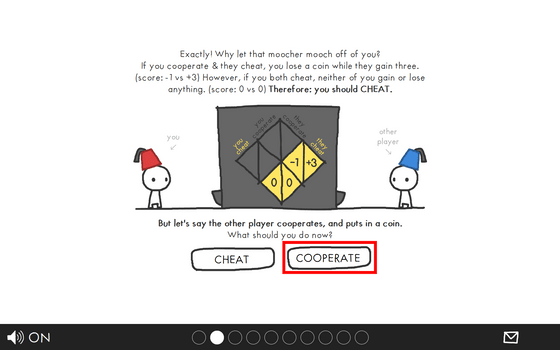

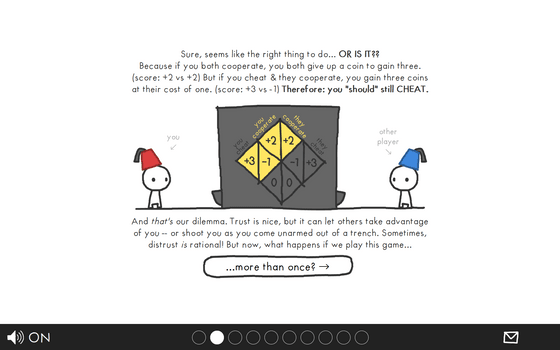

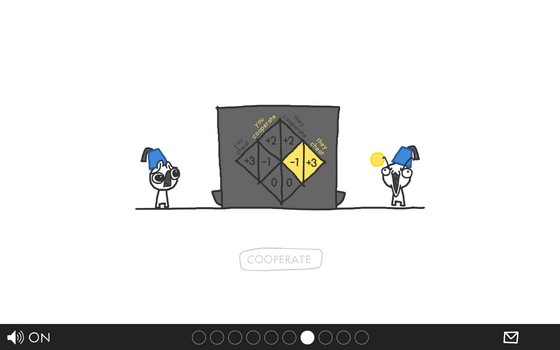

このサイトでは「信頼のゲーム」と名付けられたゲームを中心に話が進みます。ゲームの内容は2人のプレイヤーが1つの機械にコインを入れるというもので、プレイヤーはコインを1枚入れるか、ズルをして1枚も入れないかを選択できます。仮にコインを1枚入れて、相手も1枚入れた場合、お互いが3枚のコインを獲得します。一方でこちらがズルをして相手が1枚入れた場合、相手はコインを1枚失ってこちらは3枚コインを獲得。お互いにズルをした場合、どちらのコインも減りませんが、増えもしません。

お互いが1枚ずつ入れ続ければ両者とも得をしますが、自分だけズルをし続ければ自分が最終的に獲得するコインは多くなります。お互いにコミュニケーションは取れないため、相手と協力してお互いが得をするか、協力せずに自分だけが得をするか、あるいはお互いに損も得もしないかというのが選択によって別れます。

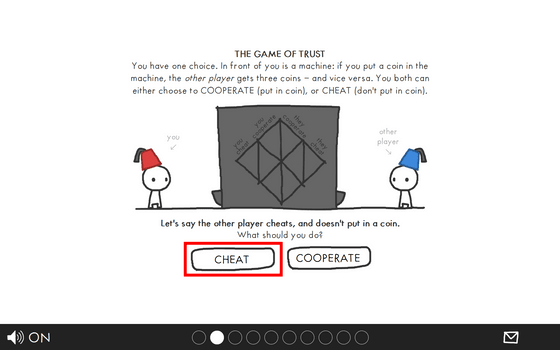

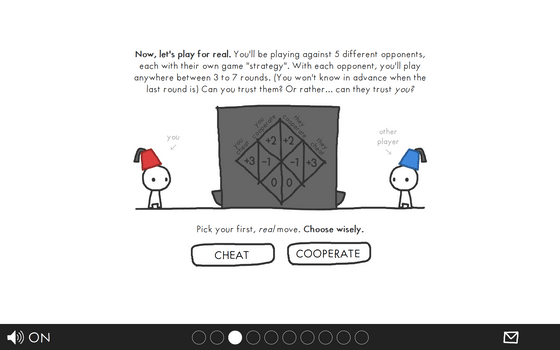

さて、ここで相手がズルをすることがわかっているとします。自分はズル(CHEAT)をすべきか、協力(COOPERATE)すべきかを選択しなければなりません。今回は損をしたくないので「CHEAT」をクリックしてみます。

ルールに基づき、お互い損も得もしません。次に相手がコインを入れることがわかっているとして、ズルか協力かを選択します。今回は協力してみました。

結果的にはお互いが得をしましたが、これは相手の意思が自分に正しく伝わっていたからこそ実現できたものです。次は相手の意思がわからない状態で選択することになります。

続いて、独自の戦略を遂行する5つの異なるNPCと対戦することになります。

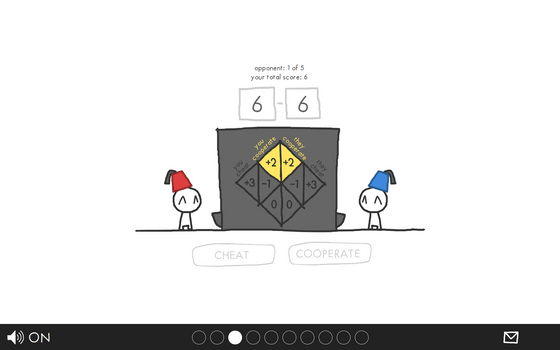

最初のNPCは、こちらが協力し続ければそれに乗ってくれる優しいNPCでした。

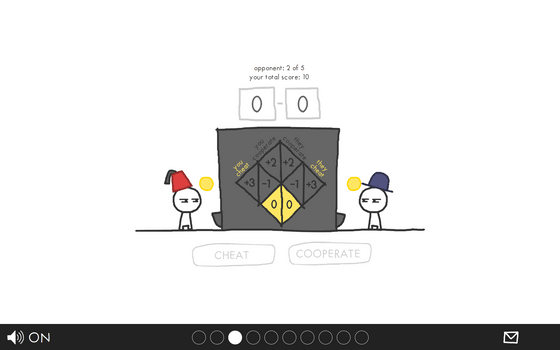

次のNPCにはズルをし続けてみましたが、うたぐり深いのか相手もズルをし続けました。

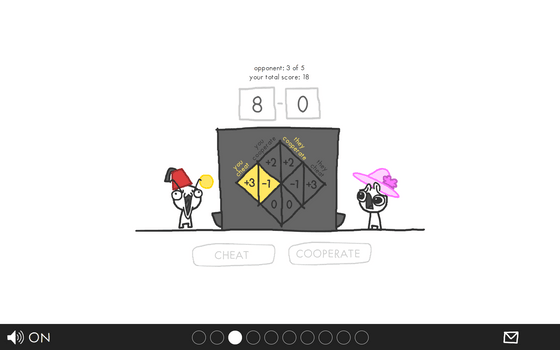

次のNPCは、こちらが何をしても必ずコインを1枚入れてくれるNPCでした。

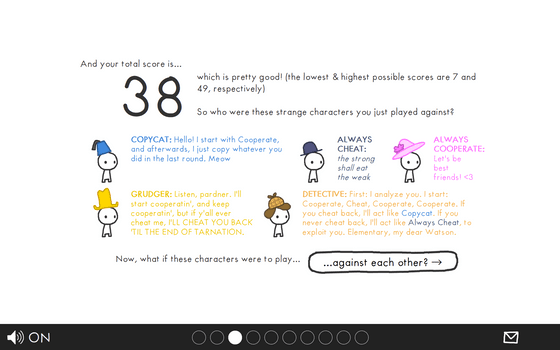

登場するNPCは全部で5種類でした。

青色の帽子:コピーキャット。まずは協力から始めて、その後はプレイヤーの行動を模倣する。

紺色の帽子:常にズルをする。

桃色の帽子:常に協力する。

黄色の帽子:復讐者。協力から始めるが、プレイヤーが一度でもズルをするとズルし続ける。

茶色の帽子:探偵。協力、ズル、協力、協力とプレイし、もしプレイヤーが2ラウンド目でズルをやり返したらコピーキャットのように行動する。プレイヤーがズルを返さないなら常にズルをする。

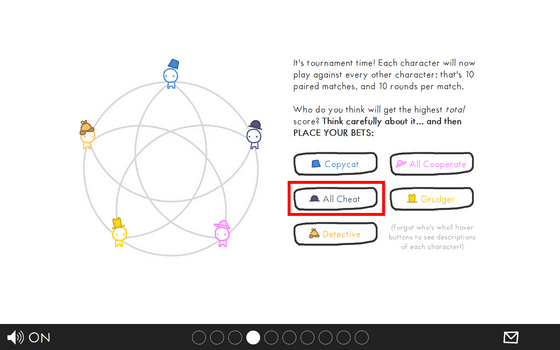

5つのNPCの素性が明らかになったところで、次はNPC同士が対戦するとどうなるかをシミュレートします。NPCは他のNPCと1人ずつ、10ラウンドプレイするので、最終的に誰が一番多くのコインを獲得するのかを推測してクリックします。常にズルをするNPCが強そうだったので今回は常にズルをするNPCを選んでみました。

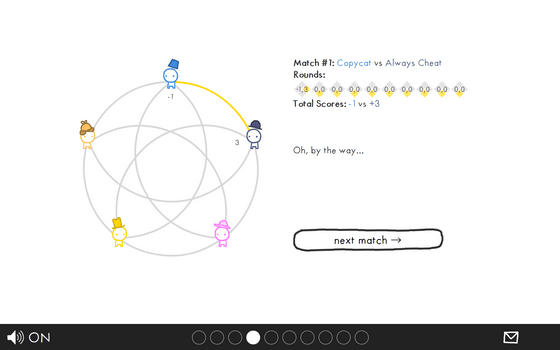

最初のマッチはコピーキャットVS常にズル。最初のラウンドは常にズルが勝利し、その後はコピーキャットにマネされたためお互いが0コインのまま続いて最終的に常にズルが勝利です。

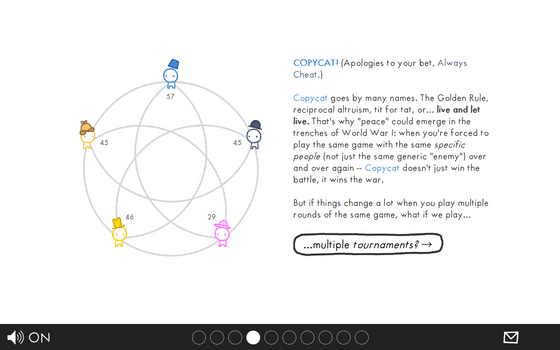

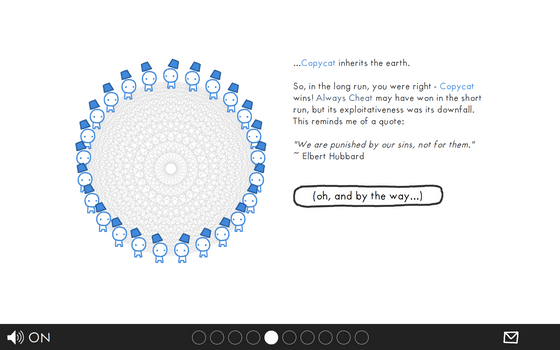

最終的に勝利したのはコピーキャットでした。「コピーキャットには、黄金律、互恵的利他主義などいろいろな呼び方があります。第一次世界大戦の塹壕で『平和』が生まれたのはそのためだ。同じ特定の人々と同じゲームを何度も何度もやらされるとき、コピーキャットは戦いに勝つだけでなく、戦争にも勝つのです」と表示されます。

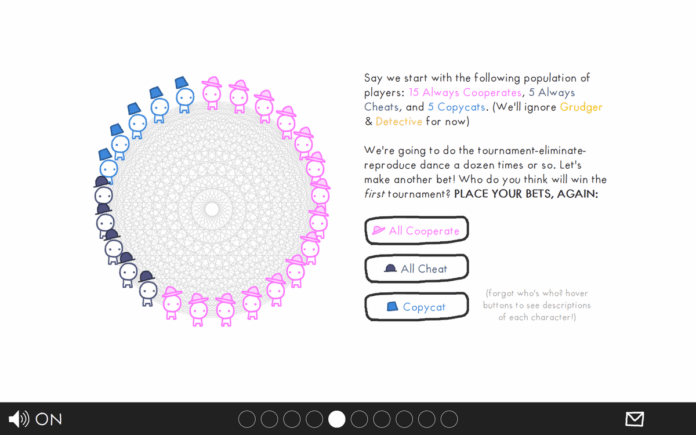

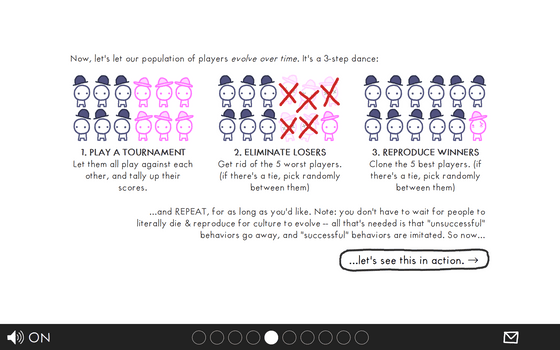

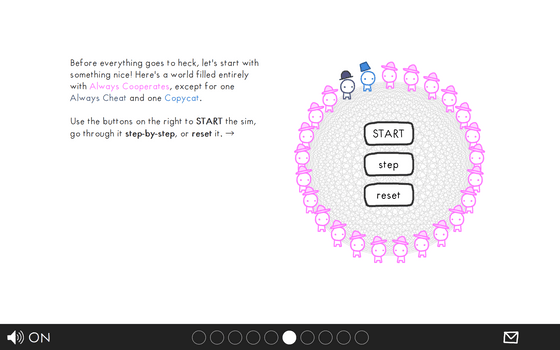

ここまでは1つの戦略につき1人のNPCが対戦しましたが、次は1つの戦略を遂行するNPCが複数人いると考えます。まずは複数人で対戦し、最も成績の悪い5人を排除し、最も成績の良かったNPCのクローンを5人生成します。

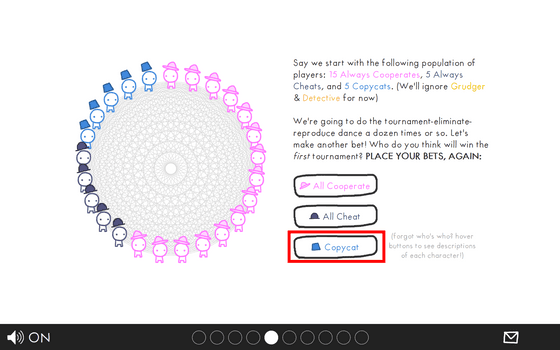

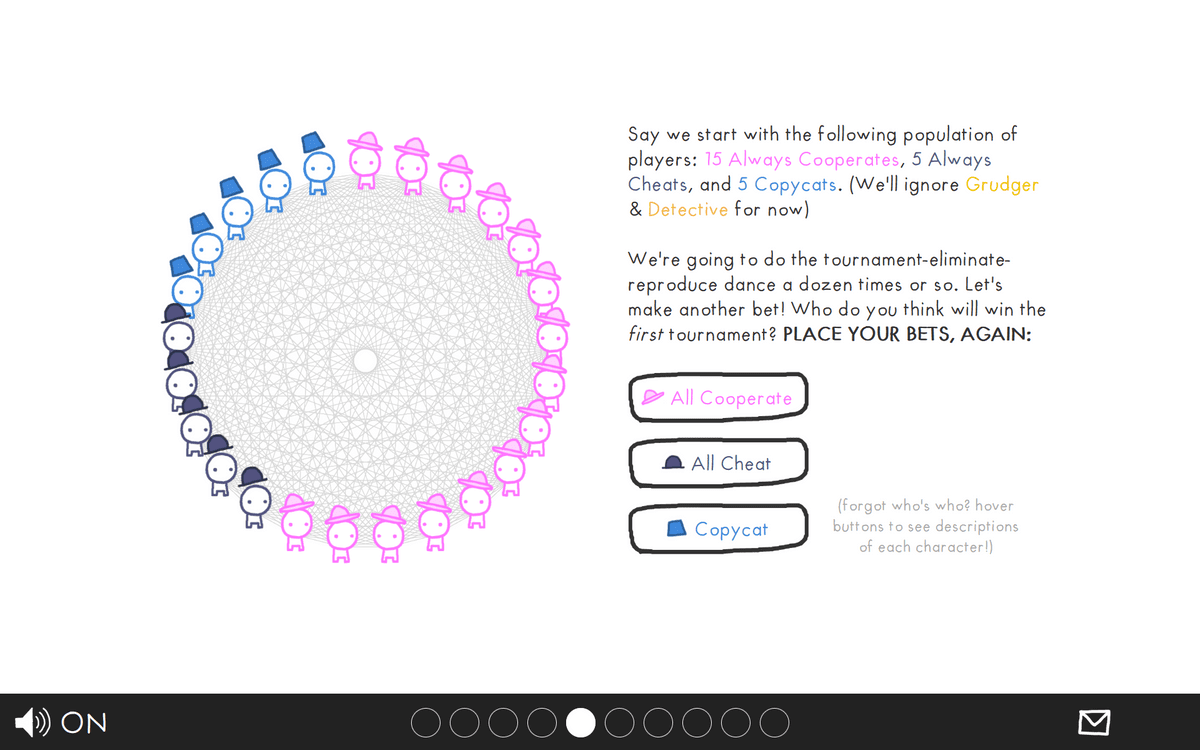

常に協力するNPCが15人、常にズルをするNPCが5人、コピーキャットが5人だとして、最終的にどの戦略を遂行するNPCが残るのかを推理します。今回は「コピーキャット」を選択。

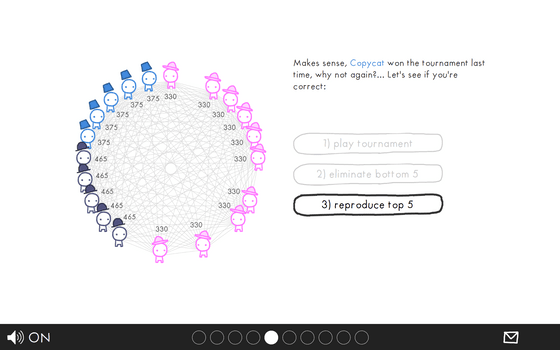

実際にシミュレート。常に協力するNPCは常にズルをするNPCに負け続けるので、当然ながら減っていきます。

常に協力するNPCは消滅し、コピーキャットVS常にズルをするNPCの構図になりましたが、コピーキャットは圧倒的に人数不利です。

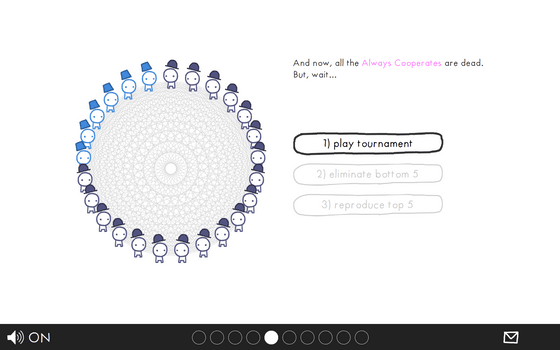

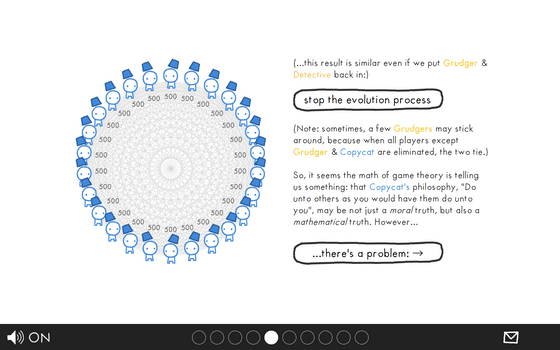

ところが、最終的にはコピーキャットが残りました。これは、コピーキャット同士で対戦するときにコピーキャットが得点を稼ぎ続けるのに対し、常にズルをするNPCは常にズルをするNPCとの対戦で一銭も得をしないために起こります。

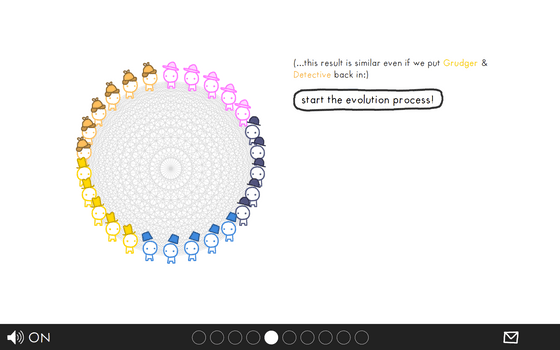

次は復讐者と探偵も入れた5人ずつの対戦です。

ここでも、コピーキャットが残ります。

次はコピーキャット1人VS常にズルをするNPC24人VS常に協力するNPC1人で、ラウンド数を好きに調整できます。10ラウンドだと依然としてコピーキャットが勝ち続けますが、5ラウンド以下だと常にズルをするNPCが勝ちます。

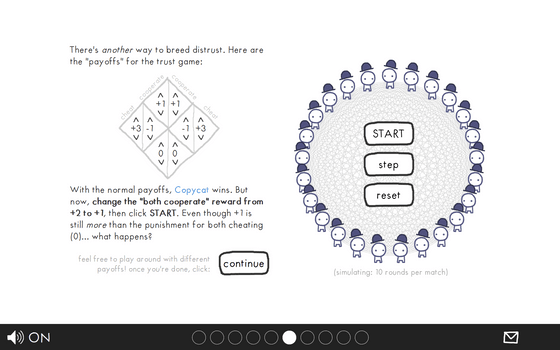

続いて報酬を好きに調整してシミュレート。ここでお互いにコインを入れたときの報酬を減らすと、コピーキャットは常にズルをするNPCに負けてしまいました。

コピーキャットは優秀ですが、致命的な欠陥があります。それは、コピーキャット同士が対戦したとき、一度でも何らかの「ミス」でコインを入れ損なった場合、終わりのない復讐の連鎖に巻き込まれることになるということです。仮に信頼のゲームではなく実生活でコピーキャットを演じた場合、このようなミスが起こり得ます。

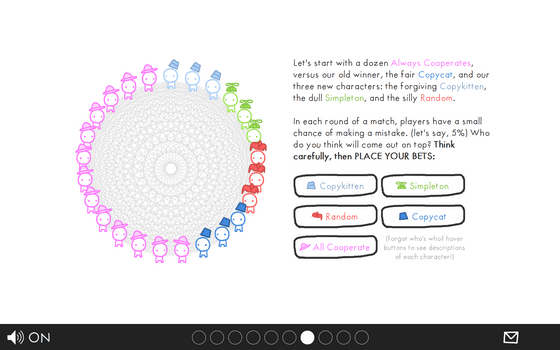

では、コピーキャットを複数の戦略に分割したらどうなるのかを考えてみます。

水色の帽子:コピーキャットのように振る舞うが、相手が2回連続でズルをした後にのみズルをし返す。

緑色の帽子:協力から始め、相手が協力するなら同じことを繰り返す。ズルをするなら、前にやった行動と反対のことをする。

赤色の帽子:協力とズルを半々の確率でランダムに実行する

最初は必ず協力するコピーキャットたちと、常に協力するNPC、ランダムに行動するNPCを交えて対戦。ただし、最初の行動は5%の確率で「ミス(ズル)」になります。

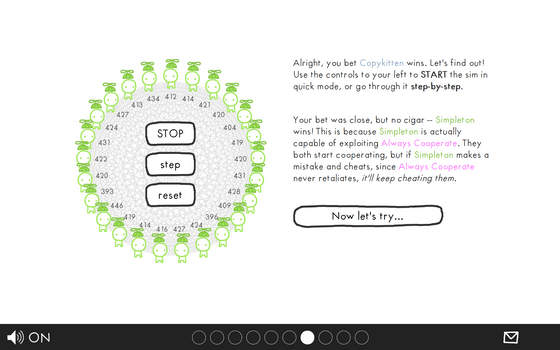

結果は、緑色が勝利。緑色は協力し合いますが、もし緑色がミスでズルをすればズルし続けることになり、相手をだまし続けるからです。

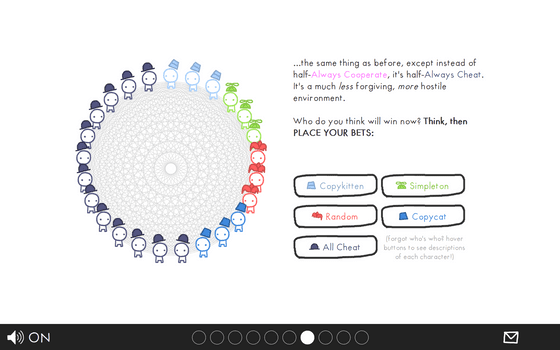

今度は、常に協力するNPCの代わりに常にズルをするNPCが参戦します。

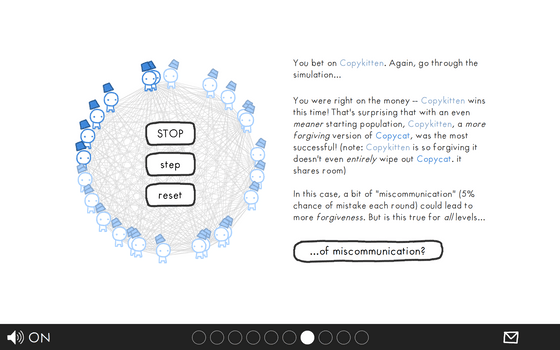

結果は水色が勝利。ただし、青色のコピーキャットが完全に消滅することはありません。水色はズルに寛容で、たとえ青色がズルをしたとしても1回までは許すからです。

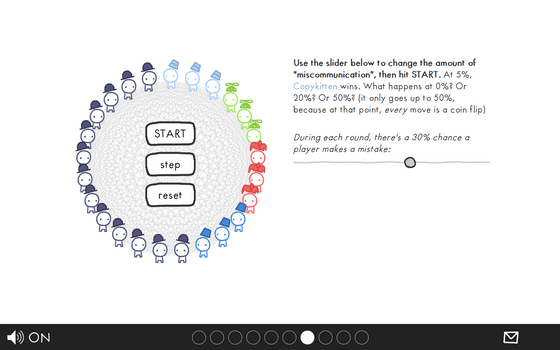

しかし、仮にミスの確率を好きに調整したらどうなるのかというと、0%ではコピーキャットが勝ち、1%から9%では水色が勝ち、10%から49%では常にズルをするNPCが勝つことになります。50%では誰も勝てません。「これが、ミスコミュニケーションが信頼に対する障壁となる理由です。少々のミスコミュニケーションは許しにつながりますが、度が過ぎると不信感が広まります。現代のメディア・テクノロジーは、私たちのコミュニケーションを増やすのに役立っていると同時に、私たちのミスコミュニケーションをもっと増やしていると思います」と制作者の思いがつづられています。

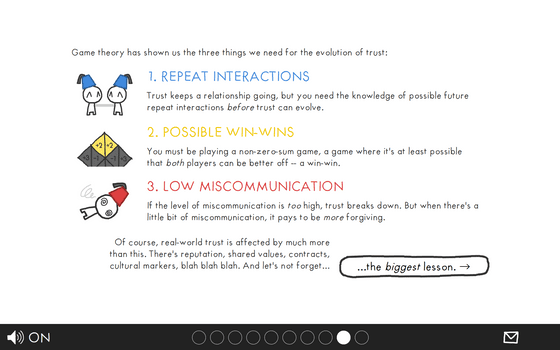

このゲームを通じて制作者は「ゲーム理論は、信頼の進化に必要な3つの要素を示しています。1つは相互作用の繰り返しで、信頼は関係を継続させるが、どのように信頼が築かれるのかについての知識が必要であること。1つはノンゼロサムゲーム、つまり少なくとも双方のプレーヤーが得をする可能性のあるゲーム、ウィン・ウィンになるゲームをしなければならないこと。1つはミスコミュニケーションの少なさで、ミスコミュニケーションのレベルが高すぎると信頼関係は崩壊するが、ミスコミュニケーションが少なければ、寛容になれるということです。もちろん、現実の信頼はこれ以外にも多くの影響を受けます。評判、価値観の共有、契約、文化などです。現代の私たちの問題は、人々が信頼を失っていることだけではありません、私たちの環境が信頼を築く障壁になっていることなのです。だから、信頼を進化させるために、人間関係を築き、ウィン・ウィンを見つけ、明確にコミュニケーションを取りましょう。そうすれば、私たちは互いに撃ち合うのをやめ、それぞれの塹壕から抜け出して一緒になることができるかもしれません」とのメッセージを伝えています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

🧠 編集部の感想:

この「The Evolution of Trust」は、信頼の重要性をゲーム理論を通じて示し、現代社会のコミュニケーションの難しさを映し出しています。協力の価値やミスコミュニケーションの影響について考えさせられ、実生活にも応用できる教訓が詰まっています。信頼を築くためには明確なコミュニケーションと共感が欠かせないことを再認識しました。

Views: 0