1:兵器としての高関税 — 通商手段から戦略的ツールへ

関税とは、外国から輸入する品物にかける税金のことです。

輸入品に関税を課すと、その商品の価格が上がり、国内で売れにくくなります。これによって自国の産業を守れるため、昔からよく使われてきた伝統的な政策手段の一つです。

ところが近年、アメリカでは関税が単なる通商政策の「調整策」というよりも、「相手国に圧力をかけるための武器」のように使われるようになりました。

たとえば2018年以降、アメリカは中国からの輸入品に次々と高い関税をかけただけでなく、同盟国からの鉄鋼やアルミに対しても「国家安全保障上の脅威」を理由に関税を発動しました。

これは、貿易の面で相手国に打撃を与え、自国に有利な条件を引き出そうとする意図があったとされています。

その結果、メディアでは「貿易戦争」と呼ばれるほどの激しい対立が生まれました。

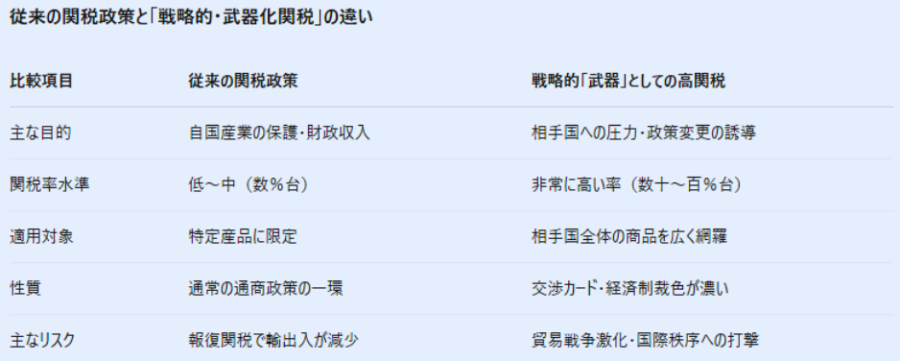

この「高関税政策」の最大の特徴は、関税を「武器化」した点にあります。

もともと主要国の平均関税率は数%程度に抑えられることが多く、自由貿易体制を崩さない範囲で運用されてきました。

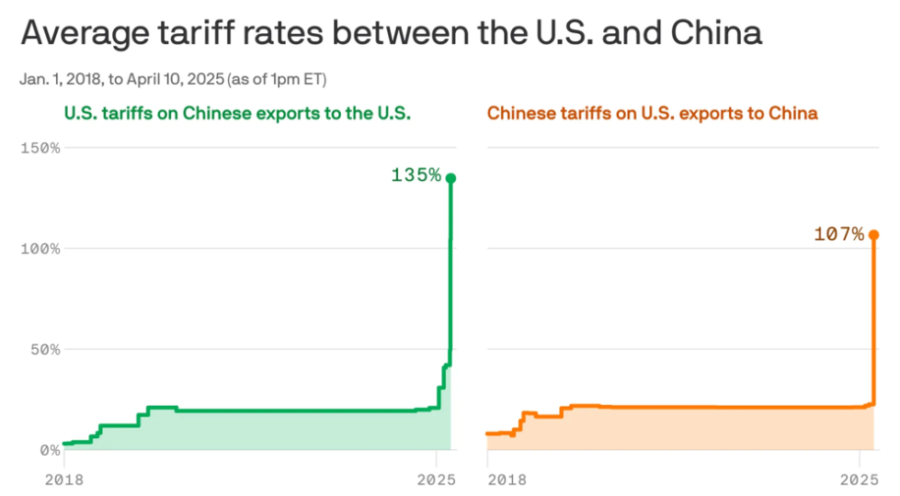

ところが米中貿易戦争では関税率が異例の高さに達し、世界恐慌の時代(1930年スムート・ホーリー法)を彷彿とさせるほどの“高率関税”が復活。

支持者からは「自国の経済や主権を守るための正当な手段だ」という声が上がる一方、批判派は「インフレを招き、世界の貿易秩序を乱し、長期的にはアメリカの信用力も損なう」と警告しています。

つまり、高関税は相手に突きつける“切り札”となる一方、自国にもコスト増や国際関係の悪化といった深刻な影響を及ぼす諸刃の剣なのです。

このグラフからわかる通り、一度関税の引き上げ合戦が始まると、互いの市場へのアクセスは極端に制限され、対立はエスカレートしていきました。

こうした状況での関税は、従来のように「自国産業を保護する盾」ではなく、相手国を突き刺す「矛」として使われていると言えるでしょう。

では、アメリカが高関税をかける背景にはどのような事情があったのか。

巨額の貿易赤字や中国の不公正貿易慣行への不満、さらには地政学的な競争で優位に立ちたい思惑などが重なり、「相手国から譲歩を引き出すためには強硬策が有効だ」という考え方が強まっていったのです。

しかし、どんなに強力な手段でも、使いこなすには条件が必要です。次のセクションでは、その「高関税政策を成功させるカギ」について見ていきましょう。

2:高関税政策成功のカギ — 「打たれ弱くない」経済と仲間の存在

アメリカが高関税で相手国に打撃を与えようとするとき、当然ながらアメリカ自身も無傷ではいられません。

輸入品に関税をかければ、米国内でその品物を仕入れている消費者や企業はコストが上昇し、物価や生産コストが上がる“痛み”を背負うことになります。

そこで大事なのは、「その痛みにどれだけ耐えられる経済か」という点です。

アメリカは世界最大級の経済大国であり、国内市場(内需)が大きく、貿易依存度(GDPに占める輸出入の比率)が約27%と主要国の中では比較的低い部類に入ります。

たとえばドイツなどは80〜90%もの高い貿易依存度を持ち、関税合戦が起これば輸出の落ち込みは深刻な打撃になりかねません。

しかしアメリカの場合、関税戦争による輸出減や輸入コスト増があっても、「そもそも国内市場が大きい」ため比較的耐えやすい余地があるのです。

実際、米中貿易戦争が激化した頃も、アメリカの景気や雇用はそこまで深刻に落ち込まず、連邦準備制度(FRB)が慌てて金融政策を変えるような事態には至りませんでした。

経済アナリストたちも「アメリカ経済は安定していて、この程度の関税合戦なら粘りきれるだろう」と見ていました。こうした「打たれ強い経済構造」こそが、強気な高関税政策の土台になったのです。

しかし、いくら国内経済が強くても、アメリカ一国で世界中を相手に戦い抜くのは至難の業です。

そこで必要となるのが「仲間」、つまり同盟国や友好国の存在です。

複数の国が足並みをそろえてターゲット国に関税を課せば、その国は行き場を失い、大きな譲歩を迫られやすくなります。

逆に、アメリカに同調する国が少なければ、標的国は第三国を通じて迂回貿易を行い、アメリカの圧力をかわすことができてしまうでしょう。

実際、多くの専門家が「中国のような経済大国と本気で渡り合うには、同盟国との連携が不可欠」と指摘してきました。

ところが、トランプ政権が高関税を乱発した当初、友好国であるはずのEUやカナダに対しても一方的に高関税をちらつかせ、ほとんど“仲間”を怒らせてしまったのです。

この結果、中国に対して本来は一丸となって対峙するはずだった国々の支持を得られず、アメリカはかなり孤立気味の戦いを強いられました。

その反省を踏まえ、バイデン政権下では「同盟国との協調」を重視する路線にシフトしつつあります。高関税のような強硬策も、周りの理解や協力を得てこそ最大の効果を発揮できるからです。

まとめると、高関税政策を成功させるカギは大きく二つあります。

- 自国経済の強靭さ

- 内需が大きく、多少の関税ダメージにも耐えられる構造

- 景気が安定し、失業率が低いなどの下支えがある

- 同盟国や友好国との協力体制

- 複数国が連携して標的国に圧力をかける

- 自国企業への被害を最小化しつつ、相手国に打撃を集中させる

アメリカの場合は、広大な国内市場という経済力と、NATOやアジアの同盟ネットワークなどの外交力をある程度備えていました。

しかし、政策運用を間違えれば仲間を失い、結果的に高関税という「武器」の威力も削がれるのです。こうした背景を踏まえながら、次章ではそれでもなお残る“高関税の限界”について考えていきます。

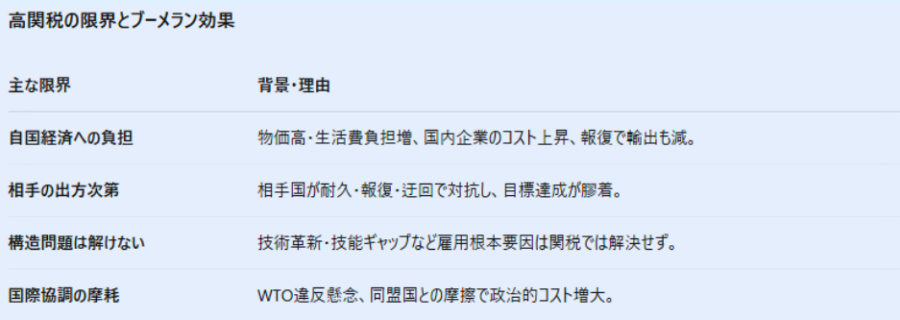

3:高関税の限界 — 単独では得られない十分な成果

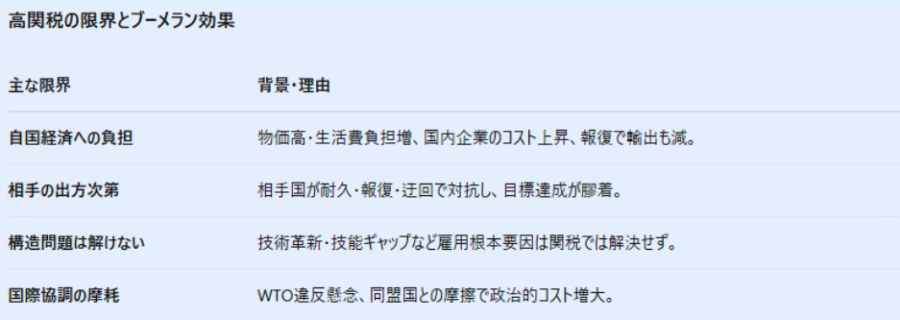

高関税は相手国に強い打撃を与えられる一方、それ“だけ”で期待する結果すべてを手に入れられるわけではありません。

アメリカの事例を見ても、一部の狙いが叶った反面、多くの課題や副作用を残しました。ここでは、高関税政策が抱える主な限界を4つに整理します。

1)国内への悪影響が避けられない

関税をかけると、輸入品の価格が上昇し、そのコストの一部は自国の企業や消費者が負担することになります。

たとえば米中貿易戦争の際には、中国製の安価な部品や製品に高率の関税がかかったため、アメリカ国内の物価がじわじわ上昇し、「一般家庭が年あたり約1200ドル(約16万円)余計に支払う状況になった」という試算もありました。

さらに中国の報復措置で、米国の農産品輸出が打撃を受け、農家向けの補助金支出がかさんだ結果、「関税で得た税収」がほぼ相殺されたという指摘もあります。

高関税を「武器」として使えば、敵を傷つけられるかもしれませんが、その反動が自分に返ってくる“ブーメラン効果”は避けられないのです。

2)相手国が屈しなければ膠着状態に

いくら高い関税をかけても、相手国が「譲歩するより耐え抜く方が得策」と考えれば、状況は膠着します。

実際、アメリカの思惑に反して中国は強硬姿勢を崩さず、他国からの輸入に切り替えるなど「長期戦の構え」で対抗しました。

その結果、米中双方が関税を掛け合う泥沼状態に陥り、最終的に「第1段階の合意」こそ成立したものの、本質的な構造問題(知的財産の保護や産業補助金の是非など)は先送りのままとなりました。

要するに、高関税だけでは相手に大きな政策転換を迫るのは難しく、長期戦に入ってしまうリスクが高いのです。

3)構造的な課題の解決にはつながりにくい

関税で一時的に貿易赤字を減らしたり、工場の国内回帰を促したりしても、根本的な産業競争力や技術革新の問題を解消しなければ「焼け石に水」になる恐れがあります。

アメリカの製造業雇用が減少してきた背景には、自動化技術の進歩や労働者の技能ミスマッチなど複雑な要因が絡んでおり、「関税を上げれば昔の雇用がそのまま戻る」わけではありません。

たとえ工場が戻ってきても、多くの場合はロボットやAIが生産を担うため、新たな雇用創出に直結しにくいのが実情です。

4)国際協調の問題 — 単独での強行策はリスクが大きい

高関税を乱発すれば、WTO(世界貿易機関)のルールとの齟齬や、同盟国との摩擦を生み出します。

実際、アメリカが「安全保障」を理由に鉄鋼関税を発動した時、EUやカナダなどは対抗措置を打ち出し、WTOへの提訴も相次ぎました。

アメリカとしては孤立を深める形となり、最終的には他の外交手段や同盟国との協調を無視できなくなったのです。高関税だけに頼るのは、国際的な正当性や支持を失うリスクが高いとも言えます。

こうした限界を踏まえると、アメリカが高関税を導入したのは、「自国の産業と雇用を守り、国際的な主導権を取り戻す」という壮大な目的の一端ではありますが、実際には強固な国内経済力と同盟国との連携が不可欠であり、それでも数多くの副作用に見舞われるリスクが高いことがわかります。

現在も米中間の対立は続いていますが、それと並行して、世界各国ではサプライチェーンの見直しや経済安全保障への取り組みが進んでいます。高関税はあくまで「問題解決の選択肢の一つ」にすぎず、長期的にはより包括的かつ国際協調を伴ったアプローチが欠かせない時代になっていると言えるでしょう。

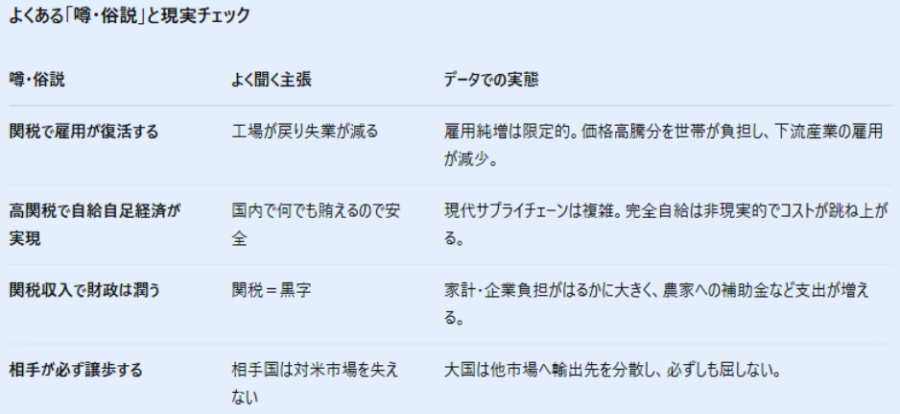

セクション4:よく言われている関税の噂は真実か?

高関税には様々な「効果がある」という噂や説が流布していますが、それらは必ずしも現実と一致しません。本節では代表的な説を取り上げ、その真偽を検証します。

「関税で国内の雇用が戻る」という主張です。確かに関税で輸入品が割高になれば国内生産に有利に働き、一部の雇用増につながる可能性はあります。

しかし得られる雇用は限定的で、逆に原材料コストの上昇によって他産業の雇用が減ってしまう恐れがあります。実際、2018年の関税は製造業の雇用を減少させ、最大7万5千の職が失われたとの研究があります。

つまり高関税で「雇用回復」を狙っても、他部門の雇用をより多く失いかねません。

次に「高関税で自給自足の経済が実現する」という説です。輸入が減れば国内で全てを生産できるようになる、という期待ですが、経済はそう単純ではありません。

過度な保護は逆に経済の停滞を招きます。例えば自由貿易を取り入れた韓国は大きく成長した一方、外部と遮断された北朝鮮は停滞しています。

完全な自給自足は理想論であり、関税で輸入を締め出しても国内で賄えない分は他国からの調達に置き換わるだけで、「自給経済」にはなりません。

また「関税収入で財政が潤う」という主張もあります。

確かに関税は国庫に入る収入になりますが、実際に負担するのは米国の輸入業者(最終的には消費者)です。

さらに国庫に入った関税収入も、貿易戦争で打撃を受けた国内産業への補助に消えてしまいます。

トランプ政権下では対中関税による税収の92%が、報復関税で損失を被った米国農家への補填に充てられたと報告されています。関税で財政が豊かになるどころか、その大半が国内被害の穴埋めに回ったのです。

最後に「高関税をかければ相手国は必ず譲歩する」という期待についてです。

しかし現実には相手も対抗措置で応酬し、簡単には譲歩しません。米中貿易戦争でも、中国は高関税に対して報復関税で応じ、米国に大きな譲歩は引き出せませんでした。

相手国も自国産業を守るため強硬姿勢を取りがちです。「関税をかければ相手が折れる」というのは、楽観的すぎる見方と言えるでしょう。

ではこれらのよく言われる噂が本当ではないとしたら、アメリカが高関税政策をとる本当の理由とは何なのでしょうか?

その答えは統合戦略にありました。

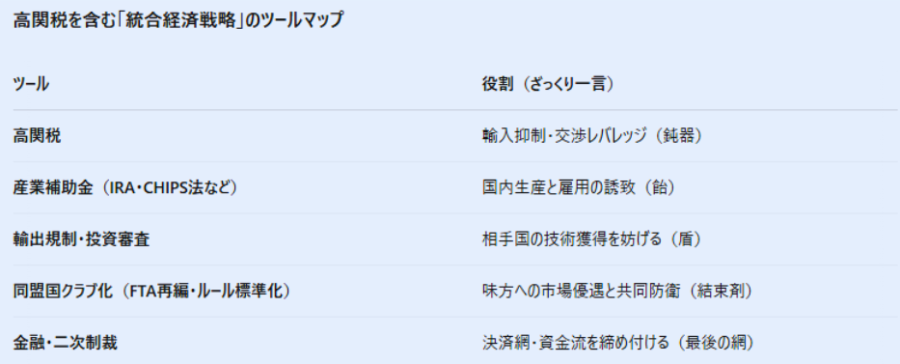

セクション5:統合戦略のツールとしての高関税

高関税は、単独で魔法の杖のように問題を解決するものではなく、より大きな政策パッケージの一部として位置付けられています。

実際、関税は「不公正な貿易から自国を守る盾であると同時に、地政学的競争の剣でもある」と形容されることがあります。つまり、防御と攻撃の両面で使われるツールの一つとなっているのです。

現在の米国は、高関税を含む統合戦略(Integrated Strategy)で経済面の国家目標を追求しています。

バイデン政権は経済政策の最優先課題を中国との競争に置き、二本柱の戦略を掲げています。

それは「国内の雇用を生む産業を支援(=走る速度を上げる)」と「新たな貿易障壁や輸出規制で中国を減速させる」という方針です。例えば総額527億ドル規模の半導体産業支援策(CHIPS法)によって国内チップ製造を後押ししつつ、先端半導体の対中輸出を厳しく制限しています。

関税措置もこのパッケージの一環であり、国内産業を保護すると同時に、中国側にはコストを強いる圧力手段となっています。

さらに、米国はこうした戦略を同盟国と連携して進めようとしています。

サプライチェーン(供給網)の見直しや先端技術の輸出管理について、欧州や日本などと協調しながら対中包囲網を築く狙いです。

ただ、この統合戦略を同盟国がどこまで受け入れるかは課題でもあり、バイデン政権にとって重要な試金石となっています。

いずれにせよ、高関税は補助金や輸出規制と並ぶ政策ツールの一つであり、単独というより他の施策と組み合わせてこそ効果を発揮する位置付けなのです。

ではそのような統合戦略の狙いとは何なのでしょうか?

6:相対的優位の維持が狙い

統合戦略の背景にある本当の狙いは、中国のようなライバル国に対抗し、米国の「相対的優位」を維持することにあります。

実際、バイデン政権は就任以来、一貫して経済政策の最重要課題を中国との競争に置いてきました。

「相対的優位」とは、自国と相手国の力関係に着目し、自国が他国より優位に立ち続けることを意味します。

極端に言えば、自国も痛みを伴っても相手にそれ以上の打撃を与えれば、相対的な地位を保てるという考え方です。

貿易戦争でも双方に損失が出ますが、「中国よりアメリカの方がダメージが小さければ勝ち」という発想が根底にあると言えるでしょう。

こうした発想の下、米国は国家の経済・技術力で他国を上回り続けることを目標に掲げています。例えば2022年に導入された先端半導体の対中輸出規制は、米国が技術的優位を維持することを目的としています。

米国と同盟国は世界の半導体製造装置市場の90%以上を支配しており、こうした「喉元」を押さえることで中国の軍事・技術台頭を抑え、自国の優位を盤石にしようとしているのです。

実際、関税支持派の中には「関税による経済的コストは国家安全保障のために払うべき必要な代償だ」と主張する声もあります。

つまり、高関税を含む一連の政策は単に貿易赤字を減らすことが目的ではなく、将来的に中国に主導権を渡さないための戦略的布石なのです。

要するに、高関税政策は世界経済における米国の相対的な地位(覇権)を守るための手段なのです。

他国との協調による共存ではなく、「競争に勝つ」こと、言い換えれば自国が相手より有利なポジションに留まることが目標となっています。

その意味で、アメリカが高関税に踏み切った背景には、経済的な利益よりも地政学的な優位性の維持という大きな狙いがあるのです。

このように、統合戦略にはゲーム理論的な考えに基づいており「相手に一方的な得をさせたくない」という動機から、“全員が損をする均衡”が生じやすいことがわかります。

その均衡を崩すには、両国とも「裏切りリスクを最小化する仕組み(多国間協定、国際機関、厳格なルールなど)」を整え、相互信頼を高める必要があります。

しかし、国際政治は必ずしも安定した協力関係を構築できるわけではなく、各国の内政事情や世論も複雑に絡むため、現実には簡単ではありません。

こうして、ゲーム理論が示す非協力の罠から抜け出せないまま、関税の応酬が繰り返されてしまうのです。

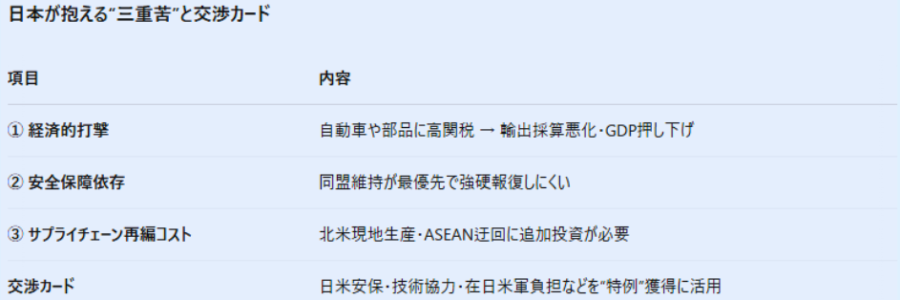

7:日本の立場とジレンマ — 「同盟国」という特別枠をどう活かすか

日本はアメリカの高関税政策によって、直接的にも大きな影響を受けた国の一つです。

たとえば、2018年以降トランプ政権が繰り広げた強硬な通商措置では、日本からの自動車に25%もの追加関税を課す方針が示され、発表直後には日経平均株価が急落。

日本のGDP成長率が最大0.8ポイント押し下げられる可能性があるとの試算も報じられました。

安全保障面で緊密な同盟関係にあるはずの日本が狙い撃ちされたことは、日本政府にとっても衝撃でした。

実際、トランプ大統領は「敵だろうと味方だろうと、米国を食い物にしてきた国には容赦しない」という趣旨の発言をしており、同盟国だからといって例外扱いはしない姿勢を明確にしていました。

安全保障への依存が大きいがゆえのジレンマ

日本は軍事面や外交面でアメリカとの協力に大きく依存しているため、経済的に痛手を負っても同盟関係を壊すわけにはいきません。

「在日米軍の駐留」「日米防衛協力」「国際的な外交支援」など、米国が担っている役割はあまりにも重要で、一時的な関税対立を理由に関係を悪化させるリスクは大きすぎるのです。

専門家たちも「日本は安全保障や外交など、米国に頼らざるを得ない領域が多く、強く反発するにも限界がある」と指摘します。要するに、日本は経済的打撃を受けつつも、同盟国としてアメリカを支えなければならない「ジレンマ」を抱えているのです。

「特権的パートナー」の地位をどう活かすか

一方で、日本が米国に追従するだけでは終わらず、「同盟国だからこそ得られる特別な交渉の場」を活かす動きもありました。

高関税発動の可能性が取り沙汰されると、日本政府はすぐに代表団をワシントンに派遣し、米通商当局との閣僚級協議を取り付けるなど、粘り強く交渉を試みました。

その結果、対日追加関税が実際に発動されるまで一定の猶予期間を確保し、その間に関税率の引き下げや除外措置を探る時間を得ることに成功しました。

さらに報道によれば、日本側は「在日米軍の駐留経費(いわゆる思いやり予算)の増額」や「米国産農産品の一部関税引き下げ」など、アメリカ側の要求に一定の譲歩も示唆しているとされます。

こうした“取引”を通じ、対米関係を悪化させずに済むよう調整を図っているのです。

同盟関係は「数少ない交渉カード」

要するに、日本にとってアメリカとの同盟は「経済のダメージを最小限に抑えつつ、安全保障も維持するための生命線」でもあります。

相手がどんなに強硬になっても、ある程度は特別な「同盟国枠」として扱ってもらえる可能性が残るからです。

逆に言えば、この特権的立場を失えば、通常の貿易相手と同じく容赦ない高関税の対象になり、さらに大きな損失を被る恐れもあります。

結果的に、日本は「アメリカの高関税政策には反発しつつも、決定的な対立を避け、むしろ同盟というカードを最大限活用しながら譲歩を引き出す」という現実的な道を選んでいるとも言えます。

経済的な自立と安全保障上の依存のバランスをどう取るか──これが日本が抱える大きなジレンマであり、今後も慎重な舵取りが求められるでしょう。

8:「高関税の世界」がニューノーマルになった場合のシナリオ:新冷戦的ブロック化、成長減速と供給網の変化

仮に「高関税」が恒常化した場合、世界経済は大きな転換を迎えるでしょう。

それはまるで新冷戦のように、主要国を中心としたブロック(経済圏)に世界が再編されるシナリオです。

米国および同盟国のブロックと、中国・ロシアなど権威主義国のブロックに二極化し、それぞれが高関税や輸出規制によって相互に壁を築くような構図が想定されます。

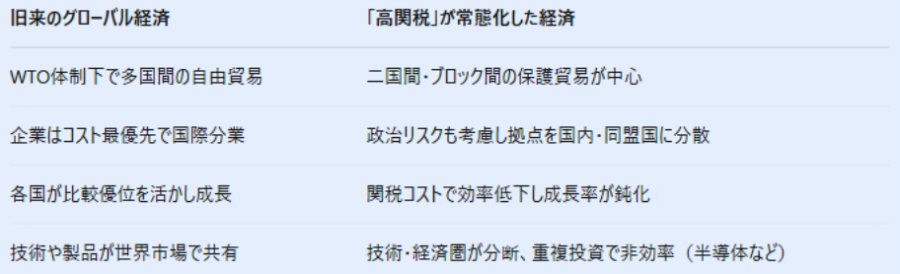

以下に、従来のグローバル経済と「高関税」が常態化した場合の違いを簡単に整理してみよう。

このように世界がブロック化すると、かつての1930年代のブロック経済や冷戦期の東西分断を彷彿とさせる状況になります。

高関税による取引制限は、グローバルな成長を大きく抑制します。

国際通貨基金(IMF)は、経済の分断が深刻化すれば世界全体のGDPが最大で7%も減少し、技術面のデカップリング(分断)まで進めば特定国では8〜12%もの損失が生じる可能性があると試算しています。

これはリーマンショック級の危機にも匹敵するインパクトであり、長期的な低成長時代が現実味を帯びます。

また、貿易の分断は物価の上昇を招き、特に低所得層の消費者に負担が及ぶと指摘されています。

企業活動の面でも、「高関税のニューノーマル」はサプライチェーン(供給網)の大幅な再編を迫ります。

多くのメーカーは関税負担を避けるため、生産拠点をより関税の低い地域へ移す動きを見せるでしょう。

実際、米国への回帰(リショアリング)はコスト増で現実的でないとの見方が強く、ある調査では供給網を米国に戻すとコストが最大2倍になるため、企業はむしろ関税の安い国へ「玉突き移転」していくと予想されています。

例えば中国での生産を東南アジアやインドにシフトしたり、米国向け製品はメキシコ経由で調達するといった迂回戦略が考えられます。

その結果、世界の供給網は地域ごとに二重化・三重化し、効率よりもリスク分散が優先される構造に変化していきます。

さらに地政学的な緊張も相まって、先端技術やエネルギー資源をめぐるブロック間競争が激化するでしょう。

米中両陣営はそれぞれ国内や同盟国内で半導体から電気自動車用電池まで重要産業を囲い込み、相手国への輸出規制や投資禁止措置を講じるといった経済的な「鉄のカーテン」を下ろすかもしれません。

その一方で、ブロックに属さない第三国が漁夫の利を得る可能性もあります。

歴史的に見ても、1930年代のスムート・ホーリー関税法の際には対立に加わらなかったソ連が新たな貿易相手を獲得した例があります。

もっとも、そうしたケースを除けば高関税の応酬による世界全体の損失は大きく、結局は「全員が貧しくなるだけ」の結果にもなりかねません。

要するに、「高関税の世界」がニューノーマル化した場合、グローバル経済は協調路線から対立路線へと大きく舵を切り、新冷戦的なブロック化と低成長の時代が訪れるシナリオが考えられるのです。

企業も国家も効率より安全保障を優先せざるを得なくなり、私たち消費者の日常も製品価格の上昇などの形でその影響を受けるでしょう。

9:民主主義国家が持久戦に強い理由 — 「包括的制度」の視点から

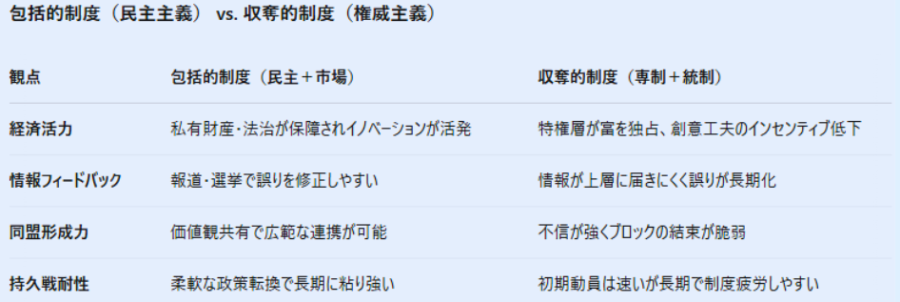

長期にわたる経済競争(いわば持久戦)の局面では、実は民主主義国家が有利になる条件がいくつかあります。高関税を含む経済戦争が泥沼化した際、民主主義国はどのような強みを発揮できるのでしょうか。

第一に正確な情報と柔軟な意思決定です。

民主主義国家では自由な報道と多様な意見交換が保証されているため、政策の効果や副作用について正直なフィードバックが得られやすい傾向があります。

権威主義体制では都合の悪い情報が指導部に上がらず対応が後手に回ることがありますが、民主国家は問題が生じれば世論の圧力で軌道修正が利きます。

実際、「民主主義国家は意思決定者への情報伝達において権威主義国家をはるかに上回っており、環境変化に合わせて柔軟に政策転換できる」と指摘されています。

経済戦争のような長期戦では、この適応能力の高さが持久力につながります。

第二に強固な同盟ネットワークです。

民主主義国同士は価値観や制度が近いため深い信頼関係を築きやすく、軍事のみならず経済制裁や技術協定などでも緊密に連携できます。

冷戦期のNATOや現在のG7のように、民主国家は同盟を通じて互いに支え合うことで一国では得られないパワーを発揮できます。

権威主義国同士にも共通の利害で連携はありえますが、相互不信も強く長期的な結束は脆弱とされます。経済的持久戦において、頼れる仲間が多いほど有利なのは言うまでもありません。

第三に制度の回復力(レジリエンス)です。

民主主義国は政権交代や議会の監視を通じて、極端な政策が継続しにくい仕組みがあります。

たとえ一時的に誤った方向に進んでも、有権者の審判や司法のチェックで是正される可能性が高いのです。権威主義国家ではトップの判断が絶対であるがゆえに、誤った政策を修正できずに深刻な破綻を招く危険があります。

経済戦略においても、民主主義の自己修復機能は長期的な安定性の源と言えます。

以上のように、民主主義には情報力・同盟力・制度力という持久戦で光る強みがあります。

ただしそれも万能ではなく、国内の団結や民主政治の健全性を保つ努力があってこそ機能するものです。

高関税時代の到来という困難な局面だからこそ、民主主義国は自らの価値観と強みを再確認し、それを賢く戦略に活かす必要があるでしょう。

個人レベルでも「包摂性」を意識すべき理由

こうした理論は、私たち個人にも示唆を与えます。普段の暮らしや仕事のなかで、「誰もが公平なルールのもと、新しい挑戦を行える環境」がどれだけ保証されているか——それが社会全体の強靱性を左右するのです。

たとえ高関税や経済制裁などで苦しい状況に追い込まれても、民主主義・法治・市場経済という包括的制度を維持できれば、長いスパンで見たときに「持久戦」に勝ちやすいというわけです。

もちろん、民主主義国家にも多くの課題はありますが、少なくとも歴史や研究が示すのは、閉鎖的な体制と比べると「しなやかさ」において優位があるということ。

高関税時代の混乱を乗り越える鍵も、実はそんな包摂的制度の“地味だけれど強い”力にかかっているのかもしれません。

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。

大学で研究生活を送ること10年と少し。

小説家としての活動履歴あり。

専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。

日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。

夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部

Views: 0