🧠 あらすじと概要:

映画『わたしの頭はいつもうるさい』のあらすじと要約

あらすじ

『わたしの頭はいつもうるさい』は、18歳のノゾミと25歳のノゾミが交互に登場し、それぞれの視点から自分自身に語りかける物語です。彼女たちは自己の感情や思考を言葉にし、過去と現在のつながりを探る過程を描きます。監督・主演の宮森玲実が自身の体験を反映させながら、言葉の力や自分を理解するための過程を表現しています。

記事の要約

記事では「言語化」や「言語化力」とその意義について深化した考察が行われています。ノゾミの言葉があふれる本作は、自己に向けた言葉であり、それは観客に特別な意味を持ちます。作者は「伝える」と「伝わる」の違いを強調し、映画が自己の感情を大切にすることを促すと述べています。この映画は、見終わった後に自身の内面を大切にしたいとの思いを抱かせる作品という評価がなされています。

「言語化」とか「言語化力」とか、そういった言葉が嫌いだ。

そう思いながらこのを書いている。

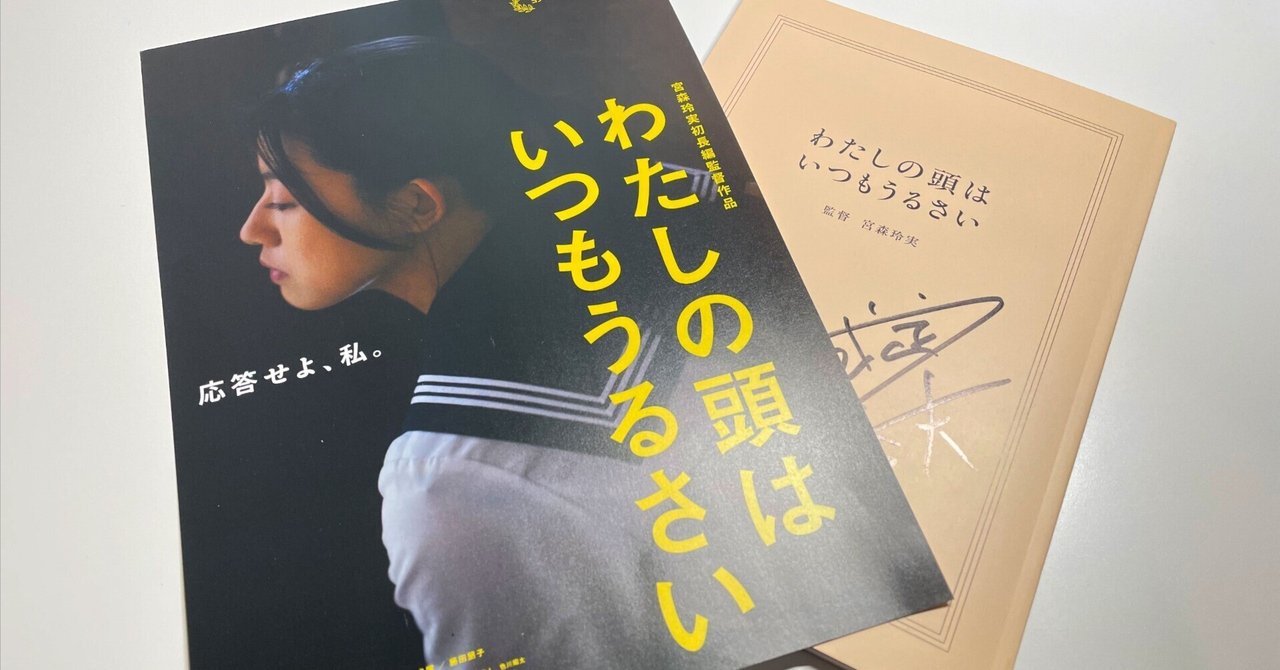

映画『わたしの頭はいつもうるさい』

映画『わたしの頭はいつもうるさい』。監督・脚本・プロデューサー・主演は宮森玲実。初監督で、第18回田辺·弁慶映画祭にて俳優賞を獲得した作品である。

30秒ほどの予告を見てもらえればわかるが、主人公ノゾミは劇中とてもよく喋る。18歳のノゾミと25歳のノゾミ。その両方がそれぞれに対する想いを語りかけるように物語が展開する。さらに、自分で書いた小説を音読したり、劇のセリフを言ったりもする。

この映画は過剰なほど、ノゾミの言葉に溢れている。

でも、そのどれもが最初に言った「言語化」とは全く異なるものだなと思った。

伝えるための「言語化」

・ビジネスにおいて、相手に適切な言葉で業務を伝える。・広告において、誰かの興味を引くためにキャッチーな言葉を選ぶ。

・YouTubeで、自分なりの作品の考察や感想を視聴者に伝える。

これら「言語化」が叫ばれるどのシーンでも必ず相手(受け取り手)が存在する。

そう、最近よく使われる「言語化力」とは、誰かのために言葉にして分かりやすく伝える力と規定されることが多いのだ。だからこそ、多くの本で「言語化」のポイントは”要点を絞ること”であると指摘され、そしてそれが「分かりやすさ」に直結すると結論づけられている。

ここが冒頭挙げた「言語化」と呼ばれる現象を嫌いな理由にも通じる。

なぜ、誰かに伝えるためだけに、言葉を使わなくてはならないのか。

もちろん言葉とは誰かに気持ちを伝えるものだ。それは紛れもない一つの側面だろう。ただ、自分の中で何かを考えたり、日記を書いたり、もっと誰かのためじゃない言葉のあり方もあるのではないだろうか。

この言葉の大切な側面を蔑ろにしている気がするから、「言語化」とか「言語化力」とかそういった現象に嫌悪感を抱いているのだと思う。

「うるさい」けど伝わる

映画の話に戻る。本作ではノゾミの言葉が溢れている。まさに本作のタイトルにもある「うるさい」ほどに溢れている。

ただ、彼女の言葉にその「言語化」や「言語化力」が持つ、相手に伝えることを意図したいやらしさや、したたさはない。これは語りかける相手が18歳の私・25歳の私であり、多くのセリフが自分自身に向けられたものであるからに他ならない。

自分に対する言葉には分かりやすさはいらない。その発言の意味は、わざわざ説明しなくてもわかる。だからこそ、より言葉がシンプルになり、セリフにある言葉の繰り返し・リズム・語順によって、ノゾミの焦燥感や希望、感情が自然と感じられる、伝えるではなく、伝わる作品になっていると思う。

さいごに

映画を見終わって、テアトル新宿を出て最初に思ったことは、普段暮らす中でなんだかわからないモヤモヤとか、ぐわーって感じとか、そんな便利な擬音に任せるだけ任せた数々の気持ちを、これからもずっと大切に持っていきたい、だった。

そんな気持ちにさせてくれる映画でした。5/22(木)までらしいので是非。

(おまけ)

ちなみに、本作のもう一つのポイントは、実はスクリーンを観ている観衆も広い意味で「私(ノゾミ)」として捉えて作られていることだとと思う。

監督としてお客さんならきっとわかってくれるだろうと信じる。

伝えるではなく、伝わるを目指す。

ここが実は本当にこの作品のすごいところなのかもなと思ったりもする。

Views: 0