「売上を伸ばせば事業は成長する」「新規顧客数を増やせば成功だ」——そう思って、ひたすらKPIを追いかけていないだろうか?

しかし、KPIの数値が良くなっているのに、なぜか思ったような成長が感じられないという企業は多い。

例えば、売上は上がっているのにリピーターが増えず、常に新規顧客を獲得し続けなければならない状態や、顧客数は増えているのに、プロダクトの利用頻度が低く、十分に価値が提供できていない状態となっていることがある。

こうした問題は、「何を指標として追うか」が間違っている可能性がある。持続的なビジネス成長を成功させるためには、計測する指標を適切に定義することが重要だ。では、成長企業が重視している「本当に効果のある指標」とは何なのだろうか。

真に事業成長を測るための指標として注目されているのが、North Star Metric(ノーススター・メトリック、ノーススター指標)である。

今回のブログでは、このNorth Star Metricの概念や設定方法、そして実際の企業事例を通じて、どのようにビジネス成長の鍵となり得るのかを具体的に紐解いていく。

North Star Metricとは、事業を着実に成長させるための指標で、ユーザーへどのぐらい価値提供できているかを、シンプルでわかりやすい数字に表したものだ。端的にいえば、この数字が改善されるほど、ユーザーにとっての価値が高まっているといえるわけだ。

この概念は、創業当初のDropboxでマーケティング部門を支え、事業を急成長させたショーン・エリス(Sean Ellis)氏が2010年頃、シリコンバレーで提唱したことで広まった。今では世界中のスタートアップから大企業に至るまで、幅広く取り入れられている。

(グロースハッカーとしても知られるショーン・エリス氏(画像出典:リンク))

「ノーススター(North Star)」は、北極星を指す。北極星は昔から旅人や航海士の“道しるべ”の役割を果たしてきたが、North Star Metricという言葉も、この“進むべき方向を示す星”にちなんだネーミングである。つまり、“企業やプロダクトが進むべき方向を見失わないための大切な指標”という意味合いだ。この指標を定義することで、企業内での方向性を統一する効果も期待できる。

では、どのようにNorth Star Metricを設定すればよいのだろうか。North Star Metricを定めるには、以下の4つから、自社のサービスがどれを追うべき要素を選び、指標を設定することが有効だ。

- 幅(ユーザー数):プロダクトを利用しているユーザーの数。

- 深さ(エンゲージメント):ユーザーがプロダクトをどれだけ深く活用しているか。例えば「1セッションあたりの平均視聴時間」や、「利用されている機能の数」などがこれに当たる。

- 頻度(利用頻度):ユーザーがどれくらいの頻度でプロダクトを利用しているか。例えば、「週あたりのログイン回数」や、「ユーザーの月間のアクティブ日数」などが該当する。

- 効率(目的達成の容易さ):ユーザーが目的を達成するまでのプロセスの効率性。例えば音楽配信サービスであれば、「アプリを開いてから音楽再生が始まるまでの時間」や、「目的の楽曲にたどり着くまでのクリック数」などが該当する。

この中のどれをNorth Star Metricに設定するべきかを決める際には、自社のビジネスがどのような「ゲーム」に属して戦っているのかを理解することが重要だ。ここでいう「ゲーム」とは、事業が成長するためにどのようなルールや仕組みのもとで競争が行われているのかという意味だ。事業の特性によって、追うべき指標は変わってくる。

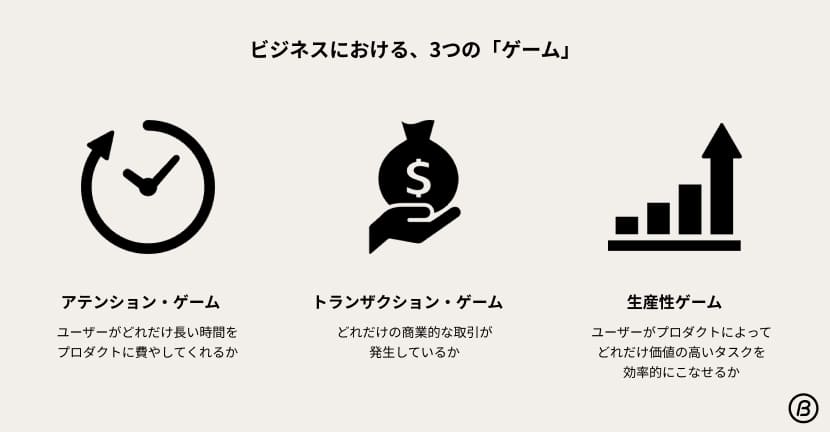

ゲームは主に、次の3つのタイプに分類できる。

3つの主なゲーム

① アテンション・ゲーム(Attention Game)

この「ゲーム」では、深さ、つまりユーザーがどれだけ長い時間をプロダクトに費やしてくれるかでビジネスの勝敗が決まる。SNSや動画配信サービス、ニュースアプリなど、「長く使われるほど価値が高まる」サービスが該当する。

② トランザクション・ゲーム(Transaction Game)

この「ゲーム」では、頻度、つまりどれだけの商業的な取引が発生しているかがビジネスの勝敗を決める。ECサイトやマーケットプレイス、決済プラットフォームなどがこれに該当する。

③ 生産性ゲーム(Productivity Game)

この「ゲーム」では、効率、つまりユーザーがプロダクトによってどれだけ価値の高いタスクを効率的にこなせるかがビジネスの勝敗の指標となる。主に、B2B SaaSや業務支援ツールがこのカテゴリーに当てはまる。この場合、「1ユーザーあたりの作業完了数」「プロジェクト完了率」など、実際にユーザーの業務効率が向上していることを示す指標を設定することが適切である。

自社のサービスがどのタイプにあたるかを見極め、それに適した指標を設定することが、North Star Metricを機能させる第一歩となる。単に「一般的に重要そうな数字」を選ぶのではなく、「この指標が伸びれば、ユーザーが価値を感じていると確信できるか?」と問いながら決めることが大切だ。

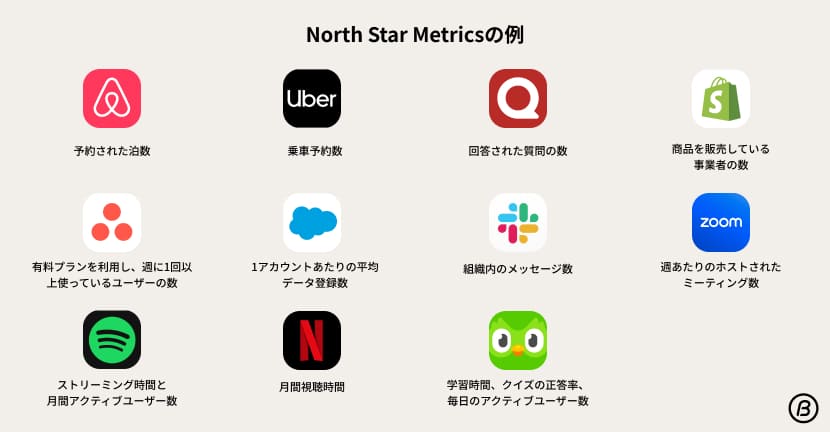

実際に成功している企業はどのようなNorth Star Metricを設定しているのか、いくつかの例を紹介しよう。

各企業のNorth Star Metric一覧

双方向マーケットプレイスの例

- Airbnb:「予約された泊数」

- Uber:「乗車予約数」

- Quora:「回答された質問の数」

双方向プラットフォームでは、売り手と買い手の両方にとって意味のあるNorth Star Metricを設定する必要がある。 そのため「サービスを受けたい人」と「サービスを提供する人」のやりとりの完了数を示す指標が使われることが多い。

BtoB SaaSの例

- Shopify:「Shopifyで商品を販売している事業者の数」

- Asana:「有料プランを利用し、週に1回以上Asanaを使っているユーザーの数」

- Salesforce:「1アカウントあたりの平均データ(顧客情報や商談履歴などの記録)登録数」

- Slack:「組織内のメッセージ数」

- Zoom:「週あたりのホストされたミーティング数」

エンターテイメント・教育系の例

- Spotify:「ストリーミング時間」と「月間アクティブユーザー数」

- Netflix:「月間視聴時間」

- Duolingo:「学習時間」「クイズの正答率」「毎日のアクティブユーザー数」

ここで、一つNorth Star Metricの成功事例を見てみよう。言語学習アプリDuolingoは2018年半ば、ユーザー数の伸び悩みに直面していた。これを解消するため、2018年に新たな成長戦略を導入した。その時コアとなった考え方がNorth Star Metricである。

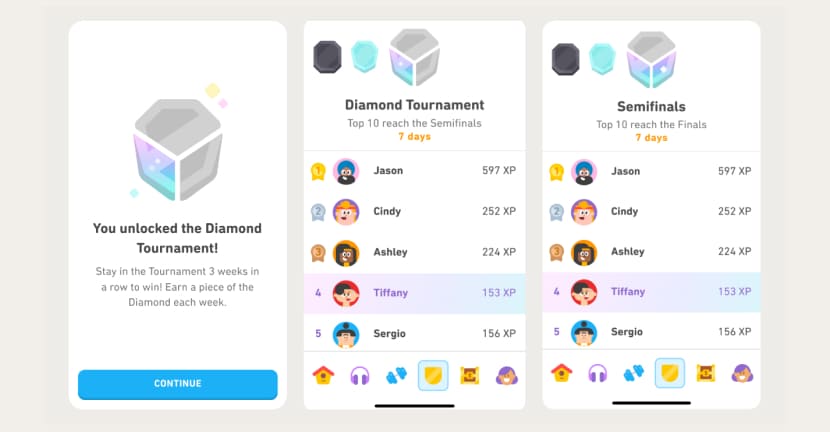

Duolingoは、North Star Metricとして「毎日のアクティブユーザー数」を設定し、どの部分を改善すればそれが増加するのかを調査することにした。そのために、「他のユーザーと学習度を競うランキングボード」「プッシュ通知」「何日連続で学習したかの記録機能」など、複数の機能の効果をA/Bテストで測定した。

すると、ランキングボード、連続記録はアクティブユーザー数の維持・増加に大きく寄与することがわかり、Duolingoのチームはその機能をより良くすることに注力することにした。

競争心を煽るランキングボード(画像出典:リンク)

連続記録を表示するウィジェット(画像出典:リンク)

さらに、ユーザーの行動を詳細に分析していくと、サービスの利用の深さ(=学習時間で計測)、ユーザーに合った学習レベルの維持(=クイズの成功率で計測)という2つの要素が、毎日のアクティブユーザー数の増加に密接に関連していることが判明し、これらを組み合わせた指標を追っていくこととなった。

こうしてDuolingoは追うべき指標を明確にしたことで、4年間で毎日のユーザー離脱率を40%以上減少させ、毎日のアクティブユーザー数を4.5倍にすることに成功したのである。

毎日のアクティブユーザー数の推移(画像出典:リンク)

良いNorth Star Metricを設定するには、顧客価値を中心に据えつつ、測定しやすく、事業の成長に直結するシンプルな指標を選ぶことが重要である。具体的には、次の4つの条件を満たす必要がある。

1. 測定可能であること

North Star Metricは、明確な数値として測定できるものでなければならない。例えば、直接「満足度」という主観的で曖昧な指標を測るのではなく、「1週間に○回以上ログインしているユーザーの割合」など、具体的な行動データに落とし込むと、改善状況が把握しやすくなる。

2. 顧客価値を反映していること

North Star Metricは、顧客にとって本当に価値のある体験となっていることを数値化できる指標であるべきだ。例えばECサイトの場合、一度きりの購入よりも、繰り返し購入している方がそのECサイトでの買い物体験に満足している可能性が高いため、「リピート購入率」が指標として適しているといえる。

3. 持続的な収益に繋がること

North Star Metricは、事業の持続的な収益や成長につながる指標でもあるべきだ。例えば、サブスクリプション型のサービスでは、無料ユーザーばかりが増えてもそれが収益に結びつかない場合、無料ユーザーに関わる指標を追いかける意味は薄れてしまう。収益と密接な関係がある指標を選ぶことが、North Star Metricを効果的に活用するうえで重要になる。

4. プロダクトのコアバリューを示すこと

North Star Metricには、そのサービスが提供する本質的な価値を数値化した指標を設定するべきだ。たとえば、ライドシェアサービスなら「乗車予約数」、ビジネス向けチャットツールなら「やり取りされたメッセージ数」が適している。

なぜなら、ライドシェアの価値は「スムーズに移動できること」、チャットツールの価値は「コミュニケーションが活発に行われること」にあるためである。単に「アプリのダウンロード数」や「新規登録者数」を指標にしても、それがプロダクトの本質的な価値を示すとは限らない。

North Star Metricは、そのサービスが「本当に提供すべき価値」がユーザーに届いているかを測る指標であるべきなのだ。

例えばSlackであれば、組織内コミュニケーションが活発にされればされるほど、サービスの価値を提供できているといえるだろう(画像出典:リンク)

North Star Metricを誤って設定すると、事業の成長が鈍化したり、チームの方向性がブレたりする原因になる。具体的には、下記のような指標がKPIとして設定されることが多いが、残念ながらNorth Star Metricとしては望ましくない。

① 売上や利益のような、「既に起こった結果を表す “遅行指標”」を設定してしまう

売上や利益をそのままNorth Star Metricにするのは避けたほうがいい。なぜなら、売上や新規顧客数は「既に起こった結果」を示す指標(遅行指標)だからだ。これらの数字が伸びているかどうかは、施策の成功・失敗を振り返るためには役立つが、「次に何をすればいいか」は教えてくれない。

例えば、ある月の売上が上がったとしても、その理由が「新しいお客さんが増えたから」なのか、「以前からいるお客さんが何度も買ってくれたから」なのかがわからなければ、次にどんな施策を強化すべきなのか判断しづらい。

North Star Metricでは「これからの成長につながる行動」を示す指標(先行指標)を探し、設定するべきだ。

② チームメンバーにとって改善しにくい指標を選んでしまう

North Star Metricは、チーム全員が意識し、改善に向けて行動できる指標であるべきだ。例えば「市場シェア率」のように外部要因の影響が大きく、現場の従業員が日々の業務で直接改善できない指標は適していない。また、複雑すぎたり、解釈に議論の余地があるような指標は、行動に落とし込みづらいため避けるべきだ。

③ 顧客価値を反映しない指標を選んでしまう

顧客が感じる価値の向上と直接結びつく指標を、North Star Metricに設定するべきだ。なぜなら、「顧客にとって本当に良い体験を提供できた」ことを反映する指標ではない場合、その成長は長続きしないかもしれないからだ。

例えば、「売上」を指標をして設定し、「値上げ」や「セット販売」によって一時的に達成したとする。この指標の達成理由が、本当に顧客の満足度を上げた結果ではなく、ただ「今までより高い金額を払うしかなかったから」「余計なものもセットで買う必要があったから」だったとしたら、結果的に顧客は離れてしまう。

このような、必ずしも顧客のメリットにつながらない手法で達成できるような指標をNorth Star Metricに設定してしまうと、本質とズレてしまうため適切ではない。

④ 事業の独自性を反映していない指標を選んでしまう

どの企業にも当てはまる指標ではなく、自社のプロダクトが持つ本質的な価値を示す指標を選ぶことが重要だ。例えば、「売上」などはどの事業でも使える汎用的な指標であり、その企業が持つユニークな価値や戦略を示せないため望ましくない。

値引きや値上げなどで目標を達成しても、顧客に提供する本質的な価値が上がったとはいえない。

North Star Metricを導入することで、企業やサービスが提供する価値を正しく捉えつつ、その価値を向上させながらビジネスを拡大する方向にチーム全体が集中できるようになる。適切な指標を設定するためには、ユーザーのニーズとサービスの価値を深く理解することが重要だ。

btraxでは、サービスの価値を明確に定義し、言語化・可視化する段階から、価値をさらに高めて事業を成長させる戦略の立案や実行を伴走する形で支援している。本質的なサービスの価値を把握し、North Star Metricを軸にビジネスを飛躍させたいと考えている場合は、ぜひお問い合わせいただきたい。

この記事を書いたスタッフが働く btrax でできること

btraxは、サンフランシスコと東京を拠点に、日米市場を中心としたグローバル展開を支援するデザイン会社です。UXリサーチからブランディング、サービスデザイン、イノベーション研修まで、幅広いサービスを提供しています。

ユーザーリサーチ & UXデザイン

ユーザーの声を起点に、サービスやプロダクトの改善・開発を支援します。ゲリラインタビューやホームビジット、オンラインインタビューなど、多様な手法を駆使し、ユーザーの行動やニーズを深く理解します。

サービスデザイン

新規事業や既存サービスの改善に向けて、ユーザー中心のアプローチでサービス全体を設計します。課題の発見からプロトタイピング、検証まで、反復的なプロセスを通じて、価値ある体験を創出します。

ブランディング & グローバル展開支援

ブランドの核となるコンセプトの開発から、ウェブサイトやブランドムービーの制作、ユニークなプロモーション企画まで、統一感のあるブランド体験を提供します。特に、北米市場への進出を目指す企業に対して、現地の文化やトレンドを踏まえた戦略的な支援を行います。

イノベーション研修プログラム

企業のリーダー層を対象に、サンフランシスコでの実体験を通じて、先端技術やデザイン思考、スタートアップマインドを学ぶ5日間の研修プログラムを提供しています。組織変革や新規事業創出に必要なスキルを習得し、実践的なイノベーションを推進します。

btraxは、ユーザー視点を重視し、企業の課題解決と価値創出に貢献するパートナーです。サービスに関するご相談や詳細については、お気軽にお問い合わせください。

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘724729084580091’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

Views: 0