2025年も半分が過ぎました。2025年上半期においても多数の炎上事案が発生し、企業の危機管理能力が問われる局面が続いています。

今回は、これらの事例を振り返り、企業広報の観点から分析してみたいと思います。

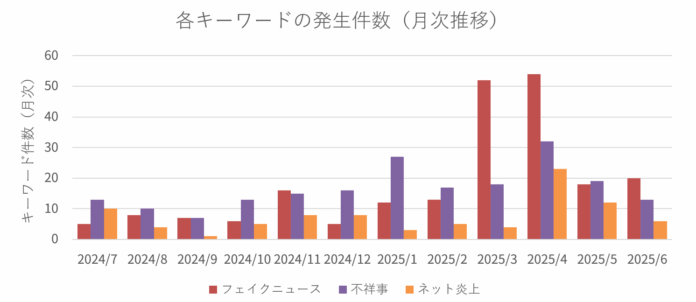

2025年上期 ネット炎上の話題件数

ソーシャルリスニングツールBrandwatchを利用して、「ネット炎上」の話題をカウントしました。その結果、は53件となりました。(2024下半期は36件)

また、同時に「不祥事」と「フェイクニュース」についても調べてみました。以下に、それぞれの月次件数の推移をグラフにしてみました。

グラフのとおり、2025年3月~4月にかけて、「フェイクニュース」というキーワードが突出して増加しました。米国では3月21日、「イーロン・マスクが明日ペンタゴンに行き、中国との戦争の可能性について報告を受ける」といった誤報が話題となり、「フェイクニュース」という用語が広く使われました。国内でも当該期間に、フェイクニュースに惑わされないよう注意喚起を行う投稿が目立っています。

The New York Times is pure propaganda.

Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.

They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2025

代表的な炎上事例(食品業界)

2025年上半期の代表的な炎上事例を振り返ってみましょう。特に炎上事案が印象に残った食品業界(食品メーカー、飲食店チェーン)の事例を6件ピックアップしました。

それぞれ、世間を騒がせた事案です。読者に皆さんも、思い出される事例が並んでいるのではないでしょうか。

異物混入事案

食品業界においては宿命ともいえる「異物混入」については、すき屋(ゼンショーHD)、セブンイレブンの事例があります。

すき屋の事案の詳細記事は、こちらを参考ください。すき屋の事例では、顧客がGoogle Mapのコメント欄に異物が混入した味噌汁の写真を投稿したことが発端でした。発生から実に2か月が経過し、インフルエンサーがXに投稿したことを契機に急速な拡散が生まれました。その後、会社がリリースを発表しましたが、対応の遅さが指摘されました。

一方、セブンイレブンの事例は、企業が率先して異物混入の可能性を発表し、予防的に自主回収を実施したケースです。迅速で適切な対応として好評価を得ています。

顧客テロ事案

顧客の迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」や「バイトテロ」の類として、くら寿司と焼肉きんぐの事例が挙げられます。

くら寿司の事例では、16歳の少年が皿投入口に避妊具を放置し、その様子をXに投稿しました。当事者が謝罪したものの、くら寿司は毅然とした態度を貫き、結果的に少年は偽計業務妨害容疑で書類送検されています。

焼肉きんぐの事例では、店内で嘔吐した顧客への適切な対応を怠った店舗スタッフの姿勢に批判が集まりました。初期対応の重要性を示す事例となりました。焼肉きんぐの詳細記事はこちらを参考ください。

動画CM事案

マルちゃん(東洋水産)のアニメCMが議論を呼びました。

だしって…なんかホッとしないですか?

CV:市ノ瀬加那 @ichinose_1220#ひとりのよると赤緑 pic.twitter.com/G8IZ3I2dtM— 【公式】東洋水産株式会社(マルちゃん) (@toyosuisan_jp) February 6, 2025

の性的表現批判については、

「若い女性が自室で赤いきつねを食べるシーンが性的だ」

「気持ち悪い」

「非現実的な女性表象」「男性版との頬の赤さの違い」

「つまり男性視線の広告」

といった批判的な意見がある一方で、

「これが性的とみるのは、かなり偏った見方」

という反論もありました。

しかし、実際の拡散規模は限定的で、専門家からは「非実在型のネット炎上」と分析されています。東洋水産は動画を削除せず、特別な対応も行わない姿勢を貫き、この「動じない対応」が評価されています。

政治家来店の投稿事案

松屋は、シュクメルリ(ジョージアの郷土料理)鍋定食の販促活動の一環として、著名人の来店の様子を公式Xアカウントで投稿していました。駐日ジョージア大使や駐日リトアニア大使の来店は好意的に受け止められましたが、河野太郎衆議院議員の来店投稿については、政治的な批判コメントが4,600件を超える状況となりました。

企業の政治的中立性や、著名人起用時のリスク評価の重要性を示す事例となりました。

事案からの学び

これらの事例から、以下の危機管理のポイントが浮かび上がります:

- 初期対応の重要性:セブンイレブンのような予防的対応と、すき屋のような後手対応では、結果が大きく異なる

- 対応戦略の選択:東洋水産の「無視戦略」と、くら寿司の「毅然対応」、いずれも状況に応じて有効である

- 政治的中立性の維持:松屋の事例のように、政治家の起用は予期せぬリスクを生む可能性がある

- ステークホルダーへの配慮:焼肉きんぐの事例のように、顧客対応における現場の対応力が大切である

企業の広報・危機管理担当者は、これらの事例を「他山の石」として、自社が同様の事態に遭遇した際の対応策を事前に検討しておくことが重要です。

これらの事案を詳細に分析した資料をご希望の方は、下記申し込みフォームからお申し付けください。

【2025年上期版】食品業界におけるSNS炎上の原因と対策まとめはin the looop | Looops communicationsで公開された投稿です。

https://platform.twitter.com/widgets.js

続きをみる

🧠 編集部の感想:

食品業界におけるSNS炎上の状況は、ますます深刻化しています。特に、迅速な対応が被害を最小限に抑えるカギであることが明らかになっています。企業は、公衆の信頼を守るために、危機管理の戦略をしっかりと構築する必要があります。

Views: 10