「この本のおかげで出世できた!」「チームのパフォーマンスが上がった?」

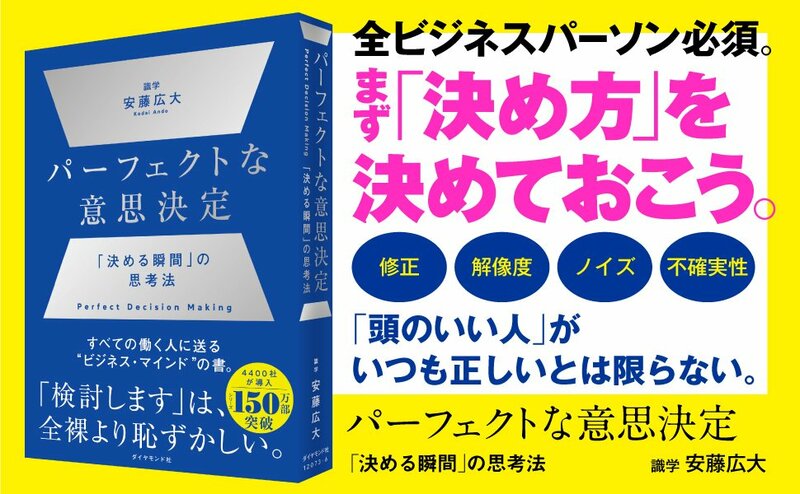

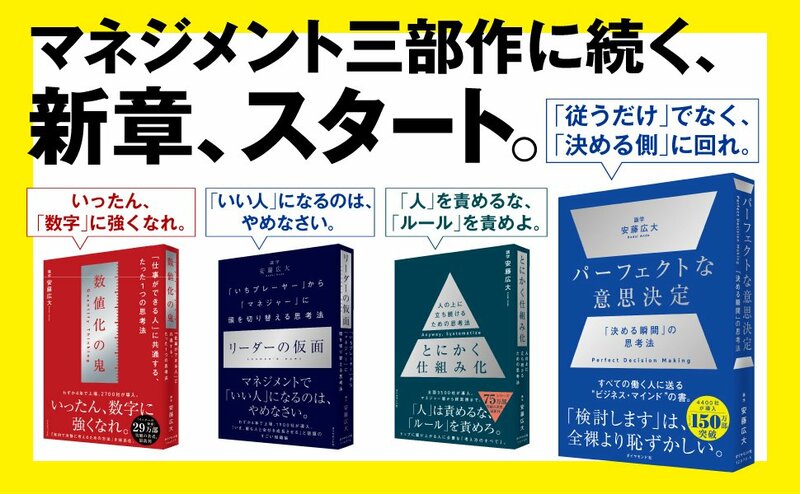

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』シリーズ三部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。

今回は、全ビジネスパーソンに必須の「意思決定」のあり方を指南する、シリーズ最新刊『パーフェクトな意思決定 「決める瞬間」の思考法』の中から、特別に本書のエッセンスを解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

評価されるということ

組織のリーダーが意思決定を下す局面では、「評価者は『外』にいる」という認識を持つことが大事です。

自分の部下は意思決定の評価者ではないので、「部下はどう思っているだろうか」ということを気にしすぎる必要も、全員が納得するまで話し合う意味もないんです。

また、どんなに情報収集を頑張っても、意思決定の材料が100%揃うことはなかなかありません。

そのため、リーダーはある程度の材料が集まった時点で、すばやく意思決定し、実行に移す必要があります。

そして、自分が率いるチームの「外」にいる本当の評価者、すなわち上司やお客様の評価を受けて、「修正→再決定」を行いましょう。

迅速に意思決定を下せば、いち早く評価・フィードバックを受けられるので、目標を達成するまでの時間も短縮できます。

このように、意思決定の成否は「いかに早く実行し、修正できたか」で決まるのです。

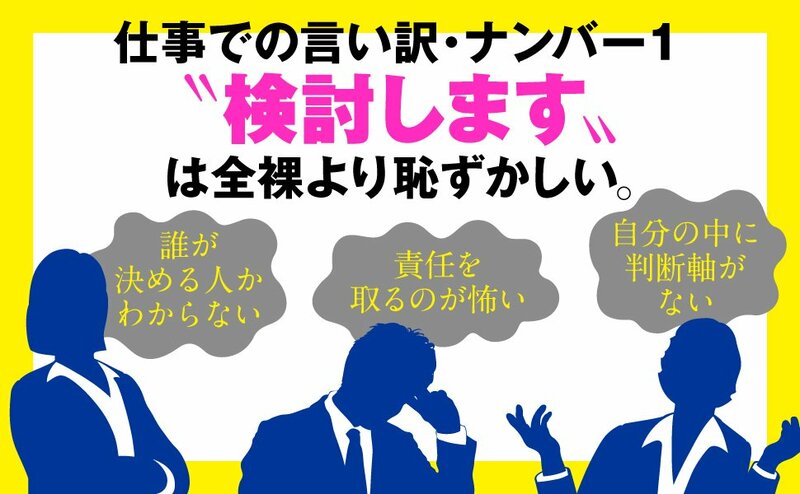

こんな管理職は「仕事ができない」

意思決定には、大きく分けて下記の2パターンがあります。

① 時間をかけて慎重に決めた意思決定

② 思い切って迅速に決めた意思決定

ビジネスの現場では、「①」のパターンをよく目にするかもしれません。

これは、慎重に意思決定を下したとしても間違うリスクは多分にあるにもかかわらず、たくさん時間をかけるほど「いい意思決定」ができるかのような錯覚を抱いている管理職が非常に多いからです。

しかし、先ほども言ったように、評価者は「外」にいます。

つまり、意思決定を下して実行してみないと、それがいいか悪いかはわからないということです。

一方で、意思決定後の「修正→再決定」のプロセスを迅速に進めれば、「②」のパターンを取ったとしても、「①」より早く成果を出すことができます。

したがって、リーダーはすみやかに意思決定し、そして1秒でも早く修正と再決定を行い、チームを勝利に導く必要があります。

情報収集やチーム内の意見集約にダラダラと時間をかけている管理職を見て、部下は「あ、この人は仕事ができないな」と思っています。

そうならないように注意しましょう。

(本稿は、『パーフェクトな意思決定』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです)

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計150万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』(ダイヤモンド社)がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。

Views: 2